トップQs

タイムライン

チャット

視点

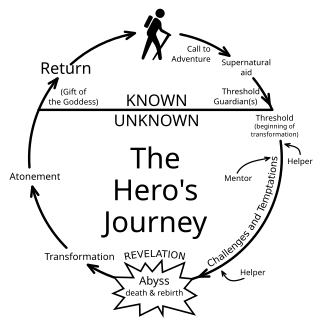

ヒーローズ・ジャーニー

世界中の多くの民話や神話に共通する、主人公が日常から何らかの非日常に遷移し最大の試練を乗り越え宝を持って再び日常へ帰還する通過儀礼の構造 ウィキペディアから

Remove ads

物語論と比較神話学において、ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅[2])、または単一神話(モノミス、神話の原形、原質神話[2])は世界中の多くの民話や神話に共通する、主人公が日常から何らかの非日常に遷移し最大の試練を乗り越え宝を持って[3]再び日常へ帰還する通過儀礼の構造である[4]。

英雄神話でその生涯が一定の要素が一定の順番に並んでいることが多いことから構造に気づいたのは、ドイツのオットー・ランクと英国のロード・ラグランがよく知られ[5]、物語では一定数の要素が時系列にそって展開していくことがしばしば見られるという「構造」が広く知られるようになったのは、アメリカのジョーゼフ・キャンベルがカール・グスタフ・ユングの分析心理学の立場を援用しながら人間の魂(プシケ)の運動を定式化した[6]千の顔をもつ英雄(1949)によるところが大きい[7]。キャンベルは宗教を比較し英雄神話の筋書きの違いは構成要素の独自性によるもので基本的構造に違いはない「モノミス(神話の原形)」とし[7]、英雄神話とは人類が普遍的に希求する「魂の成長」を物語るものだから必然的にワンパターンなのだと説明する[8]。

英雄は日常生活から危険を冒してまでも、人為の遠くおよばぬ超自然的な領域に赴く。その赴いた領域で超人的な力に遭遇し、決定的な勝利を収める。英雄はかれにしたがう者に恩恵を授ける力をえて、この不思議な冒険から帰還する[9]

キャンベルの英雄冒険神話(monomyth)研究などはプロフェッショナルな民俗学者(アカデミックなフォークロア)とは名乗れないものだと言われている[10]。キャンベルの「英雄の旅」はむしろ映画のシナリオ作りの理論として応用可能性・普遍性が評価されている[2]。

Remove ads

背景

英雄の旅の神話の研究は物語論と比較神話学において多様な神話の土台が初期の人類にあると仮定した1871年の人類学者エドワード・バーネット・タイラーに遡り得る[11]。他方で1909年に精神分析学者オットー・ランクと1936年にアマチュア人類学者ロード・ラグランは英雄神話に共通する構造を指摘した[5]。ランクとラグランは手法もその結果の類似の指摘も似ているが、なぜ類似するのかという理由についてはそれぞれ依って立つ考え方の違いのために結論が異なっている[12]。キャンベル自身は英雄神話が個人の深層心理から生まれるが故に普遍的だという深層心理学的な考え方より、英雄とは実際の存在ではなく祭式の存在であるというランクの名前は一箇所出しても英雄とは集団的自画像であるというラグランの名前はまったく出していない[7]。フロイト、ランク、ユング、キャンベル、フォン・フランツの諸見解から、英雄に表わされる心理は自我一般の象徴というより、「自己に従って現在のうちに生成を続ける自我のモデルとしての象徴」とまとめることができる[13]。

Remove ads

用語

キャンベルの神話学の中でも特に重要な「モノミス」(monomyth)と呼ばれる概念はジェイムズ・ジョイスのフィネガンズ・ウェイク(1939)の言葉であるが、キャンベルのジョイス研究書の中ではその言葉の説明を一切していない[14]。この言葉はキャンベルが神話分析をする上でよく参照していてフロイトの「原光景」(primal scene)と深い関係がある[14]。

「英雄の旅」という概念はジョセフ・キャンベルがプロップの研究を踏襲して、神話の中で大きな割合を占めている英雄の冒険物語を中心に、プロップの31個の機能に基づき主張し、クリストファー・ボグラーは『神話の法則』(2002)でキャンベルの理論に基づき、現代のアメリカ文学作品やメジャースタジオ作品を古代神話に結びつけてストーリーテリングの構造の基本法則を12ステップにまとめている[15]。

概要

要約

視点

世界の英雄神話の土台的構造の理念型について、『千の顔』でキャンベルは次のように述べる[2]

「英雄の神話的冒険がたどる標準的な道は、通過儀礼が示す定形――分離、イニシエーション、帰還―― を拡大したものであり、モノミスの核を成す単位と言ってもいいだろう。」「英雄はごく日常の世界から、自然を超越した不思議の領域(X)へ冒険に出る。そこでは途方もない力に出会い、決定的な勝利を手にする(Y)。そして仲間(Z)に恵みをもたらす力を手に、この不可思議な冒険から戻ってくる。」[2]

キャンベルは『千の顔を持つ英雄』の中で、各要素に対応した神話の断片を紹介しており、「大鴉の物語」のように、神話類型論と包括的な重ね合わせがなされた神話は少ない。「大鴉の物語」にしても、神話類型論を十全に含むものではない[16]。ランクやキャンベルが英雄神話や魔法昔話が一定の構造を持っているという指摘し、その構造が深層心理に由来すると主張したとしても、事実としては表層的な形式の指摘に留まるものであり、限られたカテゴリーについてのみ当てはまるもので、神話一般や昔話一般、さらには人間文化一般の普遍性表現様式とは言えない。クロード・レヴィ=ストロースは神話・説話に含まれる小さなモチーフを神話素と呼び[17]人間の思考が脳の深層部で構造化された言語表現が神話であるという全く異なる神話観を持っており、自身の神話の構造分析において、フロイトについて言及することはあっても、ユングにもランクにもプロップにもキャンベルにも言及しない[18]。

この「出離、試練と勝利、帰還」の X-Y-Z の 3 ステップ、3幕が、英雄の「行きて帰りし物語」、英雄神話の土台を作る。キャンベルは英雄神話の構造たる「英雄の旅」を次のような図式に示す:[2]

- 出離(離別・出立)

- イニシエーション(通過儀礼としての試練と勝利)

- 帰還(帰還・帰還した主人公の社会への再統合)

出離において[2]、神話の英雄、主人公は、その日常的な小屋や城から抜け出し、冒険に旅立つ境界へと誘惑されるか拉致される。あるいは自ら進んで旅を始める。そこで彼は道中を守り固めている影の存在に出会う。英雄はこの存在の力を打ち負かすか宥めるかして、生きながら闇の王国へと赴くか(兄弟の争い、竜との格闘、供犠、魔法)、相手に殺され、死んで下界へ降りて行く(四肢解体、磔刑)[19]。

イニシエーションにおいて[2]、英雄は境界を越え、未知ではあるがしかし奇妙に馴染み深い諸力の支配する世界を旅してゆく。超越的な力のあるものは容赦なく彼を脅かし(試練)、またあるものは呪的支援を与える(助力者)。神話的円環の最低部に至ると、英雄はもっとも厳しい試練をうけ、その報酬を克ちとる。勝利は世界の母なる女神と英雄との性的な結合(聖婚)として、父なる創造者による承認(父親との一体化)として、彼自身の聖化(神格化)として、あるいは逆にそれら諸力が英雄に敵意的なままであるならば彼が今まさに克ちうる機会に直面した恩恵の掠盗(花嫁の掠奪、火盗み)としてあらわされうる。こうした勝利こそ本質的には意識の、したがってまた存在の拡張(啓示、変容、自由)にほかならない[20]。

帰還において[2]、超越的諸力が英雄を祝福すれば、彼は今やその庇護のもとに(使徒として)出発するし、そうでなければ彼は逃亡し追跡される(変身しながらの逃走、障害を設けつつの逃走)。 帰還の境界に至ると超越的諸力はそれ以上進めない。英雄は畏怖すべき王国から再臨する(帰還、復活)。彼が持ち帰った恩恵がこの世を復興する(霊薬)[20]。

Remove ads

キャンベルの17の段階

要約

視点

出離

The Call to Adventure(冒険への召命)

作品の冒頭では、主人公の感情が抵抗しがたいほど大きく揺れ動いたり、あるいは実際に案内人が現れたりすることで、物語が大きく動き始める[21]。キャンベルはフロイトを引用し、召命を人生の変更の兆しと解釈する[22]。

Refusal of the Call(召命の辞退)

英雄は実世界に気が取られ、非現実世界からの召命を辞退する。召命を辞退した結果、多くの場合英雄には禍がふりかかり、英雄は被害者に変わる[22]。死や失うことを怖れる者は神話的英雄の資格は持つことが出来ない、と神話学者ジョセフ・キャンベルは言う[23]。

Supernatural Aid(超自然的なるものの援助)

最初に遭遇するのは、庇護者(しばしば 矮小な老婆、老人)の身なりをしてあらわれるものである。この身なりをしたものが、冒険に旅だった者のいままさに通過せんとしている魔の領域で身を護ってくれる護符を授ける。キャンベルによると、その援助は「運命を庇護する力、つまり慈悲」であり、力の正体は信仰心だという[24]。

The Crossing of the First Threshold(最初の境界の越境)

冒険に向けて駆り立てられた主人公は、周囲の助けも借りつつ、元暮らしていた日常世界から異世界へと渡っていく[25]。庇護者に運命を託しながら、英雄は巨大な力の支配圏の入口を固める『境界守』の許にたどりつくまでその冒険を推し進める。境界の番人への挑戦は同一の力の破壊的ないま一つの側面を喚起しながら、生死いずれの場合にも個体が経験のあたらしい圏内に侵入するにはこうした領域を超えて進むしかないことを意味する[24]。

Belly of the Whale(鯨の胎内)

境界を超えた英雄はエゴから解放され、世界という障壁を突き抜ける。 境界を通過した英雄は再生の領域に赴く。自分の内部世界への越境である。キャンベルはこの段階を自己消滅の一つの形式と捉えている[24]。

イニシエーション

The Road of Trials(試練への道)

越境した主人公は、冒険の目的を達成するためにいくつもの試練に遭遇、現代の作品で見どころとなるのはこの箇所で「道」という言葉で表現されているとおり、主人公に襲い来る試練は一度限りではなく戦いと挑戦が絶えず繰り返され、それを通じて主人公がときに挫折しながら成長していく[26]。キャンベルは「試練は、個人の過去である幼児期のイメージを解体・超越・変質する過程に該当する」と考えている[27]。

The Meeting with the Goddess(女神との遭遇)

冒険の末に、「勝利した英雄の魂と世界の女王神との聖婚」がある。女神が誘惑し、導き、英雄に足枷を破壊するように命じる。そして英雄が女神の移行にあわせていけるとき、知るものと知られるものとの両者はいっさいの制限から解き放たれるであろう[27]。

Woman as the Temptress(誘惑者としての女性)

聖婚を通して生のすべてを知った英雄は母殺しを、つまり運命的に出会う花嫁を心底より受け容れて十分耐えていけるようになる。キャンベルは、この過程において母親のイメージに「善」と「悪」を発見し、母親と分離すると述べた[27]。

Atonement with the Father/Abyss(父親との一体化)

母殺しとともに、英雄は自分と父親とが一体であること、自分が父親の立場を占めたことを知る。キャンベルは、母親と分離すると同様に、父親とも対立し、そして父親と和解すると述べた[27]。

Apotheosis(神格化)

ブッダその人と同様、この神的存在は、無知に帰因する最後の恐れをのり越えてしまった人間英雄が到達する聖なる状態の一つの典型をあらわしている[27]。現代の一般的な作品に直せば主人公の「自己実現」が達成され、「試練への道」で乗り越えた困難が険しければ険しいほど、この「神格化」の爽快感・達成感は大きく[28]キャンベルはこの段階では、神話が精神分析と同じ役割を果たし、人間の「無意識に起源をもつ妄想」を解消すると指摘する[27]。

The Ultimate Boon(終局の報酬)

神々との交渉を通じて探し求めるものは、結局のところ神そのものではなく神の恩寵、すなわち神々が有している実体の力、この奇蹟的なエネルギー実体が、そしてこれだけが『不滅なもの』である。キャンベルはこの段階が個人という制限を超える精神成長の段階だと解釈する[27]。

帰還

Refusal of the Return(帰還の拒絶)

二つの世界を行き来する英雄の任務は忘れられた世界(非現実世界)でもらった恩恵を現実世界に持ち込むことである[29]。英雄はその任務を拒否するときもある[30]

The Magic Flight(呪的逃走)

勝利にさいして英雄が女神や男神の祝福を克ちとり、ついで社会を再建するなんらかの霊薬を携えて公然と現世へ帰還する使命を託されている場合、この英雄にとって最後の段階となる冒険は、超自然的な庇護者のもつさまざまな力に挙げて助けられる。またこれに反して戦利品がその番人の抵抗をおしきってむりやりせしめられたり、英雄の現世復帰願望が神々や魔神に快く思われていない場合には、神話円環の最終段階は人をはらはらさせ、ときには滑稽に映る追跡場面を展開する[30]

Rescue from Without(外界からの救出)

ときによると英雄は外界からの助けをかりて超自然的な冒険からつれもどされなければならないかもしれない。非現実世界で至福を味わった英雄が現実に戻りたくない場合、英雄の所属する共同体は逆に彼に呼びかけ、彼を連れ戻そうとする[29]。

The Crossing of the Return Threshold(帰路境界の越境)

この世ならぬ深層よりもちこまれた恩恵はただちに合理化がほどこされ、とるに足らないものになってしまうため、ことばをあらたにもたらしてくれるもう一人の英雄を待望する声が次第に高まってくる[29]。自己実現を成し遂げた主人公は、自身が自己実現に納得するため、物語の後始末を済ませる意味でも、元の世界へと帰る[31]。

Master of the Two Worlds(二つの世界の導師)

冒険をなしとげて帰還した英雄は、世界の衝撃に耐えて生き残らねばならない。キャンベルは導師を垣間見た英雄は宗教の修行を重ねてきた人々に類似すると考える[29]。

世俗的な使徒たちが付いて行く太陽のような[32]オリエントのイエス・キリストとインドのクリシュナはラグランの示した範型論に当てはまる[33]。

Freedom to Live(生きる自由)

奇妙な冒険と危険な帰還・越境の後、英雄はその生業が屠殺者であれ、騎手であれ、はたまた王であれ、恐るべき荘厳な『宇宙の法』の自覚した搬送者となる[29]。

Remove ads

作劇術において

要約

視点

キャンベルの「英雄の旅」の持つ応用可能性・普遍性がよく証明されたのは、それを実際に映画のシナリオ作りの理論にしてみせたヴォグラー Christopher Voglerの著書『神話の法則』The Writer's Journey (1998) を介してである。その彼の著書では、キャンベルの「英雄の旅」が少し修正され、3幕、12ステージの図式にされる。ヴォグラーの著作を介して「キャンベルの12ステージ」とも呼ばれる「英雄の旅」は作劇術以外に心理治療など、様々な分野の多くの現場においても利用され、神話学を越えた広範な領域で、理論の有用性が証明されるに至る[34]。 ウォルト・ディズニー・カンパニーのストーリー・アナリストを務めるようになったクリストファー・ボグラーは7ページにわたる「『千の顔をもつ英雄』実践ガイド」という覚書を書き、〈ヒーローズ・ジャーニー〉のアイデアについて、古典的な映画や現代映画の事例による説明を試みた。「実践ガイド」がしばらくのあいだ、ディズニー社の映画制作幹部の必読資料となっていたことを知ったボグラーは「実践ガイド」からの派生物として書籍『作家の旅 ライターズ・ジャーニー 神話の法則で読み解く物語の構造』を執筆した[35]。

単一神話論はジョージ・ルーカスの1977年の映画スター・ウォーズの脚本の元となり[4]、監督はキャンベルの書籍を読んで「ヒーローズジャーニー理論」を知り、そこに書かれている内容と『スターウォーズ』の初稿があまりにも正確に一致していたため、不気味さすら感じ[36]キャンベルとB.モイヤースが尽力していた神話研究『神話の力』は「スター・ウォーズ」制作のヒントの一つとなった[37]。 自身の青春を描いた『アメリカン・グラフィティ』を撮り終えたルーカス監督は、この時期 「『アメリカン・グラフィティ』の後、この気づきの時期に、私が辿り着いた結論は、私にとって価値ある事は、徳の基準を描く事であり、世界をありのままに人々に見せる事ではない、というものだった。私は、神話を現代的に利用したものが本当に存在していないと分かったのだ」と言う[38]。「スター・ウォーズ」初公開後にルーカスはキャンベルと親交を持ち[39]、1999年にPBSで放映されたインタビューにも多くのアイデアを一本にまとめる為に[40]キャンベルとモイヤースによる『神話の力』の訳者解説に、「ルーカスはキャンベルの研究成果にヒントを得て『スター・ウォーズ』シリーズを制作した」とある[41]。1997年10月から1999年1月までスミソニアン国立航空宇宙博物館ではおなじみのキャラのマネキンや名場面の模型が展示された『スター・ウォーズ:伝説の魔術 Star Wars: The Magic of Myth』が開催され、人気のためスミソニアン巡回展事業部により全米で巡業された[42]。

シャーロット・ブロンテのジェーン・エアは[43]チャールズ・ディケンズが神話の英雄から続く捨子物語から辿り着いた捨子の教養小説で[44]、共にアイルランド・カトリックにつながりがあり、共にユダヤに関心があったジョイスとJ・D・サリンジャーは両者とも教会もしくはシナゴーグに帰属している意識が気薄で、(禅)仏教やヒンズー教に近づいた。彼らは仏教を宗教だとみなしていたわけではない。ジョイスは戦争や争いを避ける「快い哲学」と考え、サリンジャーは啓蒙を探求する過程で、創作活動と禅の修行に共通点を見つけた。要するに、サリンジャーは「隻手の声」もしくは禅における突然の悟りの瞬間を描こうとした[14]。マーク・トウェインはミシシッピ川沿岸地区といったアメリカ文化を示した地域を舞台にしたアメリカオリジナルの本や小説、娯楽文化を生み出すようになったが[45]、白鯨を書いたメルヴィルは、初期は海洋小説、冒険小説を描いた人気作家だったが、文学的な完成期では、鯨捕りの死闘を現実的に描き現実社会生活から遊離する立場の超絶主義(エマソン主義)に懐疑した立場も示している[46]。17歳の時、「キリストもロキも同じだ」「宗教とは全て神話が発展したものに過ぎない」と書き残したC・S・ルイスはJ・R・R・トールキンとH.ダイソン(Hugo Dyson; 本名 Henry VictorDyson, 1896–1975)との対話によりキリストを「真実の神話」と表現するようになった[47]。2000年にノーベル文学賞詩人シェイマス・ヒーニーが8世紀のアイルランド語で書かれた短詩が俳句と多くの共通点があること、アイルランド文学にも日本の俳句に影響を受けた作品が多く存在することなどを指摘している[48]。ウィリアム・バトラー・イェイツは太陽と明星、塔と洞窟の比喩をはじめキャンベル同様普遍的な英雄神話を想定した[49]。

アーサー・C・クラークとスタンリー・キューブリック監督(Stanley Kubrick, 1928 – 1999)の『2001年宇宙の旅』(2001: A Space Odyssey, 1968)は、宇宙に舞台を移したホメーロスの『オデュッセイア』(Odyssey)であり、探査船ディスカバリー号を指揮するボーマン船長はユリシーズ(Ulysses = Odyssey)である[50]。ライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いが20世紀のおとぎ話の原型を作っていた[51]。

ボグラーの 12 ステップ

日常の世界

主人公が日常の世界で紹介される[34]。内面の旅としては、不足した認識。主人公の習慣はもはや効果が無くなっている[52]。主人公(=ヒーロー)が習慣的な状況から抜け出す様子を表現するために、最初に日常世界を見せておく段階[15]。

冒険への召命

冒険への召命を受ける[34]。内面の旅としては、認識の高まり[52]。 ヒーローが日常世界にいられなくなって非日常への冒険を紹介される段階[53]。

召命拒否

主人公は冒険に気乗りがしない[34]。内面の旅としては、変化へのためらい[52]。ヒーローが冒険に対して恐怖を表現した段階[53]。

賢者との出会い

賢者によって励まされる[34]。内面の旅としては、克服[52]。 ヒーローにとって導き手であるメンター(必ずしも人間に限らない)が現れる段階。メンターの役割は主人公に見知らぬ世界と直面するための準備をさせること[53]。

第一関門突破

第一幕と第二幕のあいだの転換点となる[54]関門を突破して、特別な世界に足を踏み入れる[34]。内面の旅としては、取り組み[52]。ヒーローがついに冒険に踏み出し、第一関門の突破によって物語が完全に非日常世界に入る段階[53]。

試練・仲間・敵対者

試練、仲間、敵対者に遭遇したりする[2]。内面の旅としては、実験[55]。ヒーローが冒険の旅立ち覚悟ができたあと、協力者や敵対者と出会う段階[53]。

最も危険な場所への接近

最も危険な場所に接近して、第二の試練を自ら受ける[2]。内面の旅としては、大きな変化へ向けての準備[55]。ヒーローが危険な場所の入り口までやってくる段階[53]。

最大の試練

そこには最大の試練が待ち構えている[2]。内面の旅としては、大きな変化[55]。ヒーローが恐るべき挑戦を受け、最も危険な場所の最深部に立っている段階[53]。英雄伝説の持つ魔力の源は、<英雄〉が死ぬ、もしくは死んだように見える状況になり、そしてそこからもう一度生を受ける必要がある[56]。

報酬

主人公は報酬を得る[2]。内面の旅としては、実績[57]。ヒーローが最大の試練での重大局面を乗り越え、報酬を受け取る段階[53]。報酬とは魔法の剣などの特別な武器、聖杯のような記念の品、あるいは荒れた土地を癒やすための万能薬ということもある[58]。知識や体験も物事への深い理解や敵対勢力との和解を助けてくれる「武器」である[59]。

帰路

第三幕への突入はここから[60]。日常の世界への帰路を探し求める[2]。内面の旅としては、この教訓を日常世界に活用するための再取り組み[57]。ヒーローが非日常世界に残るかそれとも出発地に戻るかという選択に直面する段階。多くのヒーローは帰路を選ぶ[53]。

復活

第三の関門を通り抜け、復活を経験し、変貌を遂げている[2]。内面の旅としては、主人公を元に戻そうとする惰性への最後の挑戦[57]。ヒーローが日常世界に戻る前に古い自分を捨て去って最後の浄化や選択を受けなければならない段階[53]。

宝を持って帰還

宝を持っての帰還を果たし、日常の世界に恵みと宝を持ち帰る[2]。宝(霊薬)とは、癒やしの力を持つ魔法の水薬のことで、荒れた土地を魔法で癒やす聖杯のような宝物、教訓や、いつか共同体で役立てることのできる知識や経験なども含まれる[61]。内面の旅としては、勝利[57]。全ての試練を切り抜け、ヒーローが出発点に戻るか、家に帰るか、旅を続けるかである段階[53]。

Remove ads

英雄としての女性によるヒーローズ・ジャーニー

要約

視点

ジェーン・エア

シャーロット・ブロンテのジェーン・エアは文学史上女性によって書かれた初めての教養小説で[43]一人称語りのジェインは、叔母に継子いじめされ、ローウッド校に捨てられる孤児でオットー・ランクの英雄誕生の神話によれば、神話の英雄たちは表向きには捨子だったが、実は無意識の親捨て親離れの夢であった[62] 捨子物語から孤児の教養小説への変貌は大いなる遺産に見られ[44]、近代教養小説が主人公の自己実現を1つの大きなテーマとして扱っているのであれば、主人公の「成長」といったものも含め何かを得て「行って帰る」物語の「ヒーローズ・ジャーニー」の構造と共通点が指摘される[63]。

プシュケ

プシュケの物語は2世紀頃の古代ローマで活躍した著述家アプレイウスによるラテン語の小説「黄金のろば』が、最も古いとされている[64]。『千の顔をもつ英雄』The Hero With a Thousand Faces が、世界の神話や民話における英雄物語の基本的な構成とその生成を論じるにあたり、その第二章イニシエーション「試練の道」にて、「「困難な仕事」をモチーフにした最も有名で魅力的な話は、プシュケが行方不明の恋人エローイを探す物語である。ここでは、主な登場人物の役割が普通とは逆になっている。花嫁を手に入れようとする恋人ではなくて、恋人を手に入れようとする花嫁であり、娘に恋人が近づかないようにする非情な父親ではなく、息子のキューピッドを花嫁から隠そうとする嫉妬に燃えた母親ヴィーナスなのだ」と述べている[65]。

ヴァージンの旅

キム・ハドソンは映画脚本としての「英雄の旅」の女性への応用として主人公に「ヴァージン」というアーキタイプを提案している[66]。

依存の世界

ヴァージンが暮らしている世界。王国のようで、変化なく存続しようとしている[67]。善良な世界もしくは、悪い考えに支配され、いずれにしても社会の価値観に反するものを排除し、ヴァージンの自己実現を妨害する敵対者と呼べる[68]。

服従の代償

ヴァージンの夢は王国が期待する役割に合わない[67]。服従の代償はヴァージンが本当の自分を出せないこと。他人に合わせてばかりで本当にしたいことを実行に移すことができない[69]。

輝くチャンス

ヴァージンに夢の世界をこっそり味わうチャンスが訪れる[67]。初めてヴァージンの本心を表すアクションが起きる。才能を発したり、本当の夢や資質を表したりまだ依存の世界から許容される程度の事件[70]。

衣装を着る

自分の夢に気づき、秘密の世界を作って行き来し始める[67]。

秘密の世界

夢の実現をシミュレーションし、人としての強さを身に着ける。秘密の発覚を恐れ依存の世界での役割は果たし続ける[71]。

適応不能になる

夢の世界にますます魅せられたヴァージンは、依存の世界で適応不能になって秘密の発覚に至る[67]。

輝きの発覚

ヴァージンの夢が人々に暴露され、真の姿が見破られる[72]。

枷を手放す

危機に直面したヴァージンは自分を縛っていた枷を手放し、王国の混乱を引き起こす[67]。

王国の混乱

二つの世界の往復が王国にも波及し、周囲がぎくしゃくし始める。古い秩序が崩れ始め[73]、もともと変わるべき時が来ていた王国の追い風になる[74]。

荒野をさまよう

光の選択

変化の最終ステージ。自分を抑えるより輝く生き方を選ぶ[76]。

秩序の再構築

光の選択に王国は反発しながら秩序を再構築しヴァージンを迎え入れよりよい世界に変わる[67]。

輝く王国

王国全体が誰にとってもより住みやすい場所に変化する[77]。

Remove ads

自助運動とセラピー

ミソポエティック運動を率い[78]1990年代初頭に出版されグリム童話「鉄のハンス」を素材にしたIron John(邦題『アイアン・ジョンの魂』) の著者として、 さらにメンズ・ リヴ(男性解放運動)の代表、ヴェトナム戦争、イラク戦争などの反戦詩人の一人としてもよく知られるアメリカ詩人ロバート・ブライは[79]、ソローの比喩に共感を示す中でキャンベルを支持している[80]。

ヒーローズ・ジャーニーには冒険と共に自立と成長が両立し[52]、学習指導案などの成長や自立のプロセスもヒーローズ・ジャーニーの構図で説明することができ[81]、ミッション付託(公式)かつ個人主導の象限に位置する「自社の事業領域であり、社会的期待は暗黙的なものも含め見込まれているが、自社の存続がかかるほど必要性が高いものではない」「常識・社会通念が市場、社内を支配し、変化率は大きくない」といった条件において、つまり企業にとってのセンターではなくローカルな領域において既存市場の常識・通念をリセットし,新たな市場を構築することに成功したイノベーションのスタイルに類似点が指摘されている[82]。

Remove ads

アカデミックな受容と批判

アメリカの民俗学では、神話は過去のもの、民間伝承は現在も残っているもの、といった区別立てはせず、神話の素材的思惟は現在まで残っていると考えて民俗学の対象とし[17]、構造主義においては神話に含まれる小さなモチーフ(神話素)独立の意味ではなく全体の物語に結びついている意味付けという構造に注目するのに対し、キャンベルは精神分析学のユング派の方法によって世界の神話や英雄伝説の類型を集め、ユングの理論で解釈している[83]。ロバート・ブライのI'Iron John(邦題『アイアン・ジョンの魂』)(1990)のような当時の人気作品にも影響を与えた[79]キャンベルの「単一神話論」は、実を言えば古今の神話をやや都合よくパッチワークした「合成神話」であるところは本人も認め、実際の神話はこれらの一部分が単独で存在するケースが多い[84]。

アメリカ民俗学のアラン・ダンデスは、2004年にアトランタで開催された「神話的な旅」というジョセフ・キャンベルの生誕100周年を記念して企画された会議に招待された時に、発表者は、物語の語り部(story teller)、映画製作者、ユング派の心理学者、僅かだが「民俗学者」と自称するものの多くが小さな大学で「フォークロアの教授」の名前で授業を担当するものの、その授業は文学のユング的なアーキタイプ(元型)分析やイギリスの作家で『指輪物語』ファンタジー小説の秀作一の著者として有名なJ・R・R・トールキン(John Ronald Reuel Tolkien)研究、キャンベルの英雄冒険神話研究など、到底、アカデミックなフォークロアなどと名乗れないものでプロフェッショナルの民俗学者はほとんど存在しなかったと嘆いている[10]。

「英雄の旅」を人生のガイドブックとして紹介したクリストファー・ボグラーは、観点が男性寄りであるとの指摘を度々受けた経験があり、マリー=ルイズ・フォン・フランツやマリヤ・ギンブタス、モーリーン・マードック、キャロル・ピアソンといった女性研究者は神話的アーキタイプや成長過程について独自の見方をしていると証言し、女性のアーキタイプの研究の必要性を訴えている[85]。

Remove ads

関連項目

神話類型

物語論

物語の類型

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads