トップQs

タイムライン

チャット

視点

バルプロ酸ナトリウム

精神科治療薬 ウィキペディアから

Remove ads

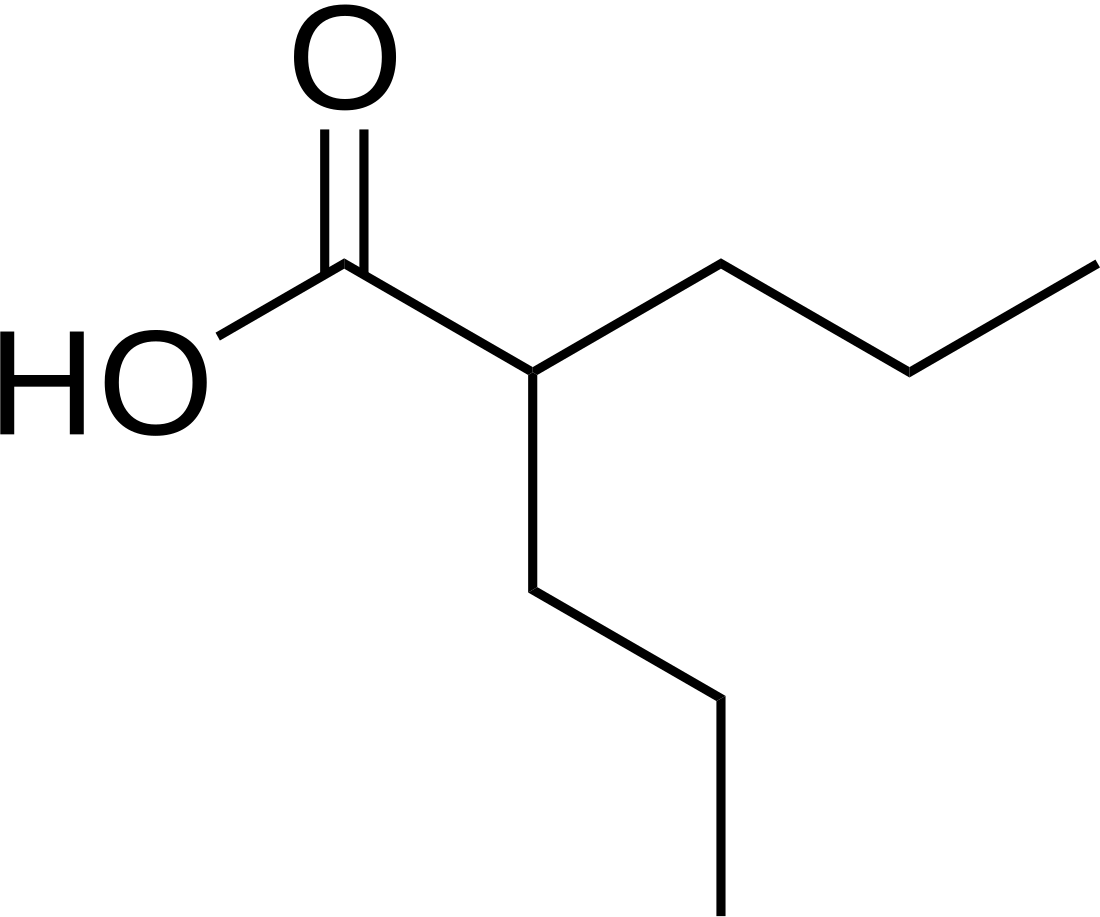

バルプロ酸ナトリウム(バルプロさんナトリウム、英語: Sodium valproate、略称: VPA)とは、2-プロピルペンタン酸のナトリウム塩である。すなわち、バルプロ酸とは2-プロピルペンタン酸の慣用名である。

Remove ads

バルプロ酸は特異な匂いを有する。これをナトリウム塩にしたために水溶性が向上するため、水に溶け易い。体内に吸収されたバルプロ酸は、γ-アミノ酪酸(GABA)トランスアミナーゼを阻害するため、抑制性シナプスにおけるGABAの量を増加させて、薬理作用を発揮するとされる。ただし、バルプロ酸には他にも生理活性を有する。

バルプロ酸ナトリウムは抗てんかん薬の1つとして利用される。世界保健機関のWHOエッセンシャル・ドラッグ・リストの中にも収載されている。

Remove ads

生理活性

要約

視点

バルプロ酸は、体内に吸収されると血液脳関門を突破する。そして、ヒトの脳において神経伝達物質の1つであり、どちらかと言えば他の神経細胞の興奮を抑制する方向に利用されるGABAの作用に、バルプロ酸は関連すると考えられている。つまり、主にGABAトランスアミナーゼをバルプロ酸が阻害し、脳内のGABA濃度を増加させるとされる。しかしながら21世紀に入って、その他にも幾つかの精神神経疾患に対して、別な作用機序が存在すると報告された[2]。

またバルプロ酸は、神経細胞の興奮に関わる電位依存性ナトリウムチャネルとT型カルシウムチャネルをブロックする。これらのメカニズムによりバルプロ酸は、広域スペクトル抗痙攣薬としても作用する。ただし、この作用に着目して、横隔膜の痙攣、いわゆる「しゃっくり」に対して有効かどうか検討されたものの、それに関するエビデンスは限られている[3]。

なお、バルプロ酸は血液脳関門だけでなく、血液胎盤関門も突破し、発生中の胎児に対して催奇形性なども有する。2017年にフランスの保健製品安全庁と国民健康保険当局が共同で発表した、バルプロ酸ナトリウムに関する予備調査をまとめた報告書によると、妊娠中に薬を服用した女性が先天性異常のある新生児を出産する確率は、服用しなかった女性に比べて4倍高い結果を示した[4]。フランスの裁判所は2020年に、バルプロ酸ナトリウムを服用した妊婦から先天性障害のある子が生まれたとする家族の主張を認め、国に賠償を命じた[5]。

さらに、妊婦がバルプロ酸を使用すると、その子孫の自閉症や自閉症スペクトラムのリスクを増加させるとも判明した[6][7][8][9][10][11]。この子孫に影響を与える性質を利用して、自閉症や自閉症スペクトラムのモデル動物を作成する際に、わざと動物にバルプロ酸を投与する[12]。

→「自閉症 § 内因性カンナビノイド仮説」も参照

2025年、老化が発達中のヒト脊髄モデルにおけるバルプロ酸誘発催奇形性の媒介因子であることが示された[13]。同論文では、妊婦がパルプロ酸と老化抑制剤ラパマイシンを併用することで催奇形性を防ぐ可能性も示した。

これらとは別の作用として、バルプロ酸は、ヒストン脱アセチル化酵素1 (HDAC1) の阻害剤としての作用も有する[14]。この作用を利用できないものかと、悪性新生物に対して効果が出ないか検討されてきた。

副作用

重大な副作用が見られるため、アメリカ合衆国ではboxed warningが出された[15]。

- 精神神経系

- 傾眠、失調、ふらつき

- 鎮静と震戦[16]

- 消化器症状

- 悪心、嘔吐、食欲不振、胃腸障害、

- その他

→カルニチン欠乏症については「カルニチン § バルプロ酸投与による高アンモニア血症」を参照

- 重篤な副作用

抗てんかん薬としての注意点

これは抗てんかん薬全般に言える話だが、その連用中において、投与量の急激な減少ないし中止により、てんかん重積状態が発生する危険が有る。つまり、それまで脳の神経細胞の興奮を薬物で抑え込んでいたのに、それが弱くなった結果、てんかんの強烈な発作が起きる可能性が出る。このため、バルプロ酸の場合も、何らかの理由で減量や中止が必要になった場合は、慎重に行う必要がある。

また、バルプロ酸は過量投薬のリスクが高く、治療薬物モニタリングが必要である[21]。

FDAは2008年に、199の二重盲検試験を分析し、データに用いられた24週間では、抗てんかん薬服用時の自殺念慮や自殺企図が2倍(てんかん用途では3.5倍、精神科では1.5倍)に高まることを警告した(それ以上の期間は単に未調査)[22]。2009年4月23日以降、アメリカ合衆国で認可されていた全ての抗てんかん薬に、警告表示が追加された[23]。なお、日本でもバルプロ酸ナトリウムには、自殺企図の既往や自殺念慮を有する患者への使用に関する注意書きが添えられた。

Remove ads

小史

バルプロ酸は、1882年にアメリカ合衆国で合成され、長らく有機化合物の代謝不活性溶剤として研究室内で使われてきた[24]。1962年にフランスの研究者 Pierre Eymard が、賦形剤としてバルプロ酸を用いたところ、偶然に痙攣を抑えることを発見した[24]。齧歯類を用いた動物実験で、バルプロ酸のペンチレンテトラゾールが誘発した痙攣に対する予防効果も明らかにされ、1967年にバルプロ酸ナトリウムはフランスで抗てんかん薬として承認された[24]。

1995年には、双極性障害(躁うつ病)の躁状態に対する治療薬としてアメリカ食品医薬品局 (FDA) により認可され、現在ではリチウムと並んで第1選択薬として広く用いられている[24]。バルプロ酸ナトリウムはリチウムと同じように、抗痙攣・抗てんかん・対双極性障害(躁うつ病)作用・効果が歴史的に発見されたに過ぎず、各々の症状の緩和・寛解目的で開発されたわけではない[25]。日本では「医学薬学上公知」の事実と認められ、2002年に追加適応された。

Remove ads

医療用途

てんかん

世界保健機関によるガイドラインでは、抗てんかん薬として、フェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピンと共に選択肢の1つとしてバルプロ酸ナトリウムも推奨されている[16]。ただし、バルプロ酸には催奇形性が有るため、妊婦には非推奨である[16]。

欠神発作・強直間代発作(大発作・複雑部分発作・レノックス・ガストー症候群に関連する若年性ミオクロニーてんかんのコントロールに用いられる。

日本でも、各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)およびてんかんに伴う性格行動障害(不機嫌・易怒性など)の治療として認可されている。

ミオクローヌスの治療にも使用されている(日本では適用外)。一部の国では経口バルプロ酸の製剤は、てんかん重積状態の治療の第2選択薬として、フェニトインの代替としても使用されている。また、バルプロ酸は外傷後てんかんの治療のために使用される薬物の中で、一般的な薬の1つでもある[26]。

双極性障害

世界保健機関によるガイドラインでは、双極性障害の急性躁エピソードの管理として、リチウム、カルバマゼピン、抗精神病薬などと共に選択肢の1つとしてバルプロ酸ナトリウムも推奨されている[27]。日本においては、躁病および双極性障害の躁状態の治療として認可されている。

ただし、英国国立医療技術評価機構(NICE)は、双極性障害の躁エピソード治療に用いられるリチウムに代わる薬物ではあるものの、第1選択薬がバルプロ酸ナトリウムであってはならないとしている[28]。

また、日本うつ病学会による双極性障害の診療ガイドラインによれば、躁病エピソードと維持期に際して「最も推奨される」リチウムに続いて、幾つかの「推奨される」薬剤の1つであるとしている[29]:16-18。ただし、双極性障害II型の維持期ではバルプロ酸を積極的に推奨できるような証拠が少なく、薬物療法が考慮されるのは、頻回かつ重症の躁病やI型の家族歴などが考えられケースによる[29]:14。

片頭痛

日本およびアメリカ合衆国にて[30]、片頭痛発作の発症の予防のための薬物として承認されている。

ただし、発作が起きて出た痛みを抑える効果は否定的である[31]。また、小児における安全性および有効性については、現在までの各国の臨床試験において、使用を推奨できるような明確なエビデンスが得られていない。

さらに、群発頭痛など他の頭痛の抑制については、充分なエビデンスは無い。

神経因性疼痛

特にAδ線維による刺すような痛みの神経因性疼痛に対して、第2選択薬として応用される場合がある。

各国での認可状況

要約

視点

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

日本

日本では先発医薬品だけでなく、多くの後発医薬品も販売されている。剤形も、錠剤、シロップ剤、徐放剤の錠剤や細粒剤などが見られる。なお、成人では有効成分の血中濃度を一定に保つため、徐放剤が使われる場合が多い。

治療効果が期待できる濃度域が限定されるため (50 - 100 μg/mL)[61][62]、バルプロ酸として血中濃度をモニタリングする必要がある。

効能・効果

日本における認可状況。

- 各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)および、てんかんに伴う性格行動障害(不機嫌・易怒性等)の治療

- 躁病および躁うつ病の躁状態の治療

- 片頭痛発作の発症抑制

禁忌

日本における禁忌の設定。

Remove ads

研究事例

2010年8月に、脊髄を損傷したマウスに、神経細胞の元になる神経幹細胞を移植してバルプロ酸を注射した結果、歩行能力のある程度の回復が認められたとする報告を、奈良先端科学技術大学院大学の中島欽一教授らのグループが行った[64]。

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads