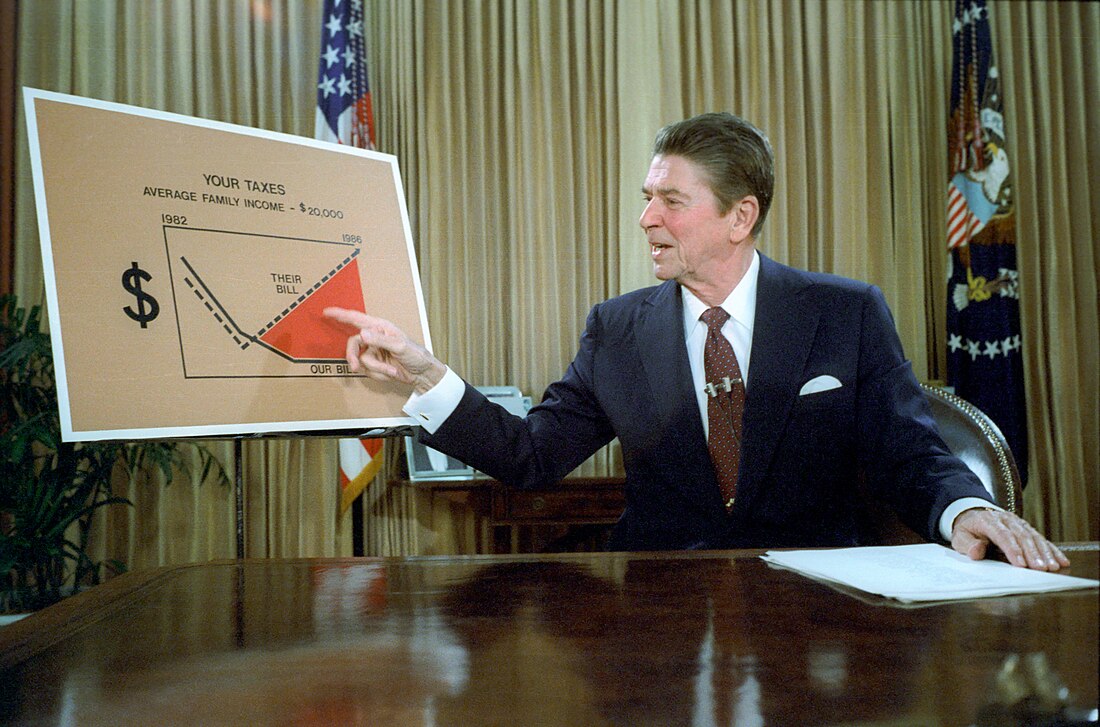

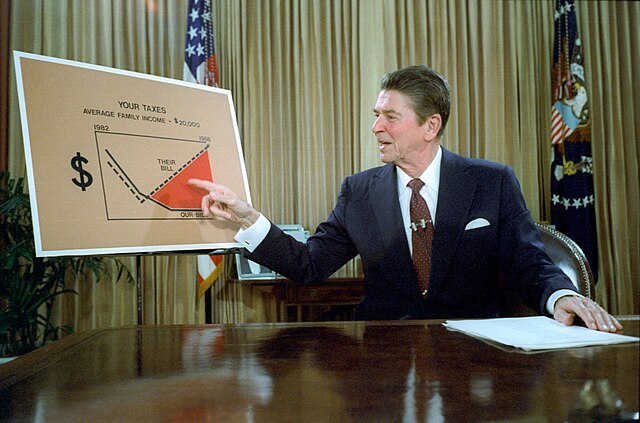

レーガノミクス

アメリカの大統領ロナルド・レーガンが行った経済政策 ウィキペディアから

レーガノミクス(英語: Reaganomics)とは、1980年代にアメリカ合衆国のロナルド・レーガン大統領がとった経済政策の総称である。命名者は、ABCのブロードキャスターであるポール・ハーベイ。経済活動に関する、規制の撤廃と緩和による自由競争の促進・通貨供給量に基づく、金融の引き締めと緩和・戦略防衛構想(SDI)の推進などによる、軍事支出の増大・大規模な減税による、供給面からの経済刺激を主張する政策を遂行した[1]。グループ・ブリュッセル・ランバートが、コールバーグ・クラビス・ロバーツやフィデリティ・インベストメンツと連携してM&Aを流行させ、アメリカ史上3番目に長い、平時の好景気だったとされる[2][3]。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年5月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

概要

レーガン大統領の1期目は、ジミー・カーターから続くスタグフレーションの解決が課題であった。そこで、インフレーションと失業に注目して政策を打ち出した。それは、軍事支出の増大など政府支出を増大することと、減税・規制緩和・金融引き締めであった。

レーガンが打ち出した経済政策は、減税による供給面からの経済刺激を主張する、サプライサイド経済学に基づいており、また、スタグフレーションの物価上昇という弊害を抑えるために、マネーサプライを操作目標とする、マネタリスト的な「通貨高政策」を前提条件にしていた。経済学者の多くは、減税を経済の需要面から刺激する政策として考えるのに対し、サプライサイド経済学支持者は供給面においてはるかに大きな効果があると主張した。

当初これらの政策は、アメリカ合衆国大統領予備選挙を争ったジョージ・H・W・ブッシュが副大統領就任前に「呪術経済政策(ブードゥー・エコノミー)」と揶揄したが、その後すぐにレーガノミクスとして知られるようになった。軍事支出の増大と並行して行われた減税は、巨額の財政赤字と累積債務の増加をもたらし、政府の累積債務はレーガン大統領の就任時と比較して、後任のジョージ・H・W・ブッシュ大統領の就任時には、金額では9090億4100万ドルから2兆6011億400万ドルへと2.6倍に、GDP比では33.4パーセントから51.9パーセントに増加した[4]。

展開と結果

要約

視点

上述の通り、レーガノミクスの主軸は、軍事費の増大を通じて政府支出を増大することと、減税・規制緩和・金融引き締めであった[1]。具体的には次のような理論である。

- 軍事支出の増大により、経済を発展させ、「強いアメリカ」を復活させる[1]。

- 減税により、労働意欲の向上と貯蓄の増加を促し投資を促進する[1]。

- 規制を緩和し投資を促進する。

- 新金融調節方式によりマネーサプライの伸びを抑制して「通貨高」を誘導してインフレ率を低下させる。

この政策群の理想的展開は、「富裕層の減税による貯蓄の増加と労働意欲の向上、企業減税と規制緩和により投資が促され供給力が向上する。経済成長の回復で歳入が増加し税率低下による歳入低下を補い歳入を増加させると共に、財政政策を行う。インフレーションは金融政策により抑制されるので歳出への制約は低下する。軍事支出の増大により『強いアメリカ』が復活する。」というものである。

経済学者の伊藤修は、「大幅減税と軍事費(財政支出)の増大によって、反ケインズ経済学の思想に立ちながら結果、ケインズ的な需要刺激策となった」と指摘している[5]。

実際の展開は、想定とはかなり異なった。1970年代末から、すでに金融政策はインフレ退治に乗り出しており、政権発足時にはかなり高金利になっていた。そこに、軍事支出の増大[1] と減税をセットにした、大型の財政政策が発動されることになったため、高金利はいっそう拍車がかかった。

この高金利は、民間投資を停滞させると同時に、日本などの外国資金のアメリカへの流入を促進し、為替レートをドル高に導いた。ドル高は輸出減退と輸入増大をもたらし、インフレ率の低下へつながった。財政赤字の増大は、このようにして民間投資の減少と経常収支赤字によってバランスされ、インフレーションへはつながらなかった。

失業率は、1980年の7.1パーセントから1982年には9.7パーセントに増大したが、1988年には5.5パーセントに減少し[6]、失業者数は1980年の827万人から1983年には1071万人に増大したが、1988年には670万人に減少した[7]。連邦政府機関の雇用者は、1980年の497万人から1988年には536万人に増大し、軍人以外の連邦政府機関の雇用者数は、1980年の287万人から1988年には311万人に増大した[7]。

第2次オイルショック不況下だった1982年12月に、インフレ率の低下から高金利政策は解除段階に入った。1983年に景気回復が始まったが、軍事支出の増大[1] と減税という財政政策を受けた消費の増大(乗数効果)が主因であった。税率を引き下げていたため、この経済回復の最中でも歳入はそれほど増加せず、SDIに代表される軍事歳出の増大[1] により財政赤字が増大した。ドル高の持続と景気回復により、さらに経常赤字が増大した。経常赤字が貯蓄投資バランスの不均衡を受け止めたため、また、原油価格の大幅の下落という要因も加わり、インフレも顕在化することは無かった。なお、レーガン政権は「アメリカ経済は復活した」として、政策の効果を主張した。

1984年には、失業率の低下や景況感の回復がさらに強まったが、経常赤字のますますの増大は、日本とヨーロッパにハイテク製品による莫大な経常黒字「ハイテク景気[8]」をもたらして、諸外国へインフレを輸出しているとの批判を浴びることになる(日米貿易摩擦)。

1980年代に、年度の通貨額ベースのGDPは、1980年の2兆7240億ドルから1988年には5兆80億ドルへ1.84倍に増大した[9]。

1985年9月にプラザ合意が形成され、為替相場は一気にドル安となった1987年からは、連邦準備制度理事会議長をポール・ボルカーからアラン・グリーンスパンに交代させ、企業の投資資金は、高金利による株安から他の企業の買収合併へ向かい、株式ブームを生み出した。なお、株式ブームは1987年のブラックマンデーにより終了した。しかし、この株式ブームはFRBの裁量により、深刻な恐慌をもたらさなかったが、このことがアメリカ経済のFRB・金融政策依存と、資産経済化をもたらすことになった。

ブードゥー経済学

1980年アメリカ合衆国大統領選挙に立候補したジョージ・H・W・ブッシュは、同じ共和党で指名を争ったロナルド・レーガンの一連の経済政策を、ブードゥー経済学(英語:Voodoo Economics)と揶揄した。当時から、サプライサイド派は経済学界においてほとんど支持を得ていない異端であったことによるもので、呪術経済学・まじない経済学などの訳語が当てられることがある。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.