トップQs

タイムライン

チャット

視点

スペイン・ハプスブルク朝

16世紀と17世紀のスペインの王朝 ウィキペディアから

Remove ads

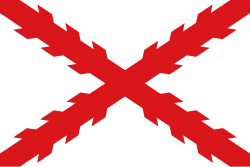

スペイン・ハプスブルク朝は、16世紀から18世紀にかけて、ハプスブルク家のスペイン分家の王が支配した広大な領土[注釈 1]を指す現代史学用語である[注釈 2]。ハプスブルクのスペイン語名によりアブスブルゴ朝とも呼ばれる。

Remove ads

ハプスブルク家のスペインは複合君主制であり、同君連合であった。ハプスブルク家のスペイン系君主[注釈 3]は、スペイン帝国を支配し、その影響力と権力の頂点に達した。彼らはアメリカ大陸、東インド、ヨーロッパのネーデルラント、ベルギー、ルクセンブルク、イタリア、フランス、ドイツ、1580年から1640年までのポルトガル帝国、北アフリカのセウタやオランといった小さな飛び地を含む五大陸にわたる領土を支配した。スペインの歴史でこの時期は「拡大の時代」とも呼ばれる。

ハプスブルク家とともに、スペインは16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパのみならず世界でも有数の政治・軍事大国となったのである。ハプスブルク家の時代、スペインは芸術と文学の黄金時代を迎え、アビラのテレサ、ペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカ、ミゲル・デ・セルバンテス、フランシスコ・デ・ケベード、ディエゴ・ベラスケス、エル・グレコ、ドミンゴ・デ・ソト、フランシスコ・スアレス、フランシスコ・デ・ビトリアなど世界で最も優れた作家、画家、有力知識人が輩出した。

スペインあるいは「スペイン人」とは、この時代、異なる大陸にまたがるスペインの領土を指し、当初はアラゴン、バレンシア、カタルーニャ君主国、カスティーリャ、レオン、ナバラ、そして1580年以降はポルトガルといった王国を含むイベリア半島全域を指していた。

1469年のカスティーリャのイサベル1世とアラゴンのフェルナンド2世の結婚により、カスティーリャとアラゴンの2大王家が統合され、1492年のグラナダ征服、1512〜1529年のナバラ征服というレコンキスタの頂点に立ち、やがて事実上のスペイン統一が実現したのである。イサベルとフェルディナンドは1494年に教皇アレクサンデル6世から「カトリック王と女王」の称号を授与され[1]、これによりスペインの君主制を表す「モナルキア・カトリカ(カトリック王制、現代スペイン語:Monarquía Católica)」という言葉が誕生し、ハプスブルク朝でも使われ続けることになった。

1700年にスペイン・ハプスブルク朝の最後の王カルロス2世が死去し、その結果起きたスペイン継承戦争でブルボン家のフェリペ5世が即位し、新たな中央集権的な国家形成が始まった。

Remove ads

歴代君主

近親婚

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

スペイン・ハプスブルク家およびオーストリア・ハプスブルク家では、一族内での近親婚が繰り返された。また、フェリペ2世以降は3親等間での結婚(叔姪婚)が増える。それには以下の要因があった。

結果、縁組できるのはフランス王家、ポルトガル王家、ボヘミア=ハンガリー王家、ポーランド=リトアニア王家、オーストリアの同族のいずれかに絞られることになった[注釈 4]。しかし、フランスとは三十年戦争以来敵対関係になり、ポルトガル王家はフェリペ2世以後スペイン王家と同一に、ボヘミア=ハンガリー王家はフェルディナント1世以後オーストリアの皇帝家と同一になり、ポーランド=リトアニアではヴァーサ家の断絶後は王位の世襲が絶えて特定の「王家」が存在しなくなった。そのため、オーストリア・ハプスブルク家との間での結婚、つまりフェリペ1世の息子カルロスとフェルディナントの子孫の間で近親婚が繰り返された[注釈 5]。その結果フェリペ4世の子のカルロス2世は遺伝子系の疾患を持って生まれて早世、後継ぎもなく断絶したと言われる[2]。

スペイン・ハプスブルク家の近親婚の程度を示す近交係数をコンピュータで計算してみたところ、初代フェリペ1世のときには0.025だった数値が、末代のカルロス2世では0.25にまで上昇していた。その間に行われた11組の結婚のうち、9組が叔姪婚であった。また、0.2以上の近交係数の王族も複数いたことが判明している。スペイン・ハプスブルク家内の乳児死亡率は、当時の農村部の乳児死亡率より高かった。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads