トップQs

タイムライン

チャット

視点

テンサイ

ヒユ科フダンソウ属の植物 ウィキペディアから

Remove ads

テンサイ(甜菜、学名:Beta vulgaris ssp. vulgaris)は、ヒユ科フダンソウ属に属する二年生の植物。別名サトウダイコン(砂糖大根)ともいうが、形が似ているだけでアブラナ科のダイコンとは縁が遠い[注釈 1]。甜菜の読みは「たらちさ」[2]。

Remove ads

ビートの砂糖用品種群である。寒さに強く、寒冷地作物として中高緯度地域で栽培されている。サトウキビとならんで砂糖の主要原料であり、根を搾ってその汁を煮詰めると砂糖がとれる[3][4]。 アンセルム・ペイアンが脱色法を発明してからは原料として好まれるようになり、全世界の砂糖生産量のうち約35%を占める。なお、葉と搾りかす(ビートパルプ)は、家畜の飼料として利用される。

日本では、北海道を中心に栽培されている。テンサイから作られた砂糖は甜菜糖と呼ばれ、国内原料による日本の砂糖生産量の約80%、日本における砂糖消費量の30%を占める[5]。

Remove ads

特徴

地中海沿岸原産。テンサイの構造は、主に根部と葉に分類される。長い葉柄の先に長円形の葉身があり、最盛期には30から40枚が着生している。生育期間中に出葉する葉数は50から60枚程度。

根は肥大してショ糖を貯蔵する直根と、直根の両側溝から発生する側根に分けられる。側根は、地表下30cm程度に細く枝分かれして網目状に分布し、栄養塩類や水分を吸収する[6]。直根は、条件が良ければ2m程深く伸長して水分を吸収する。直根の横断面には維管束の輪が同心円状に8〜12層形成され、内側の維管束は生育初期に発生した外側の葉と連絡する。根は600-1200gにまで肥大し、14〜20%程度のショ糖を蓄える。根内におけるショ糖濃度は、中心部、特に維管束輪に隣接する砂糖鞘で高い。

テンサイのベータブルガロシド (betavulgaroside) 類には小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた[7]。

→詳細は「サポニン」を参照

Remove ads

生育相

幼苗期、繁茂期、登熟期の3期に分けられる。

幼苗期には、気温の上昇とともに出葉を早め、7月には大型葉を放出する。繁茂期は7月中旬から9月上旬で、葉面積指数はほぼ最高に達し、大型葉による光合成活動が盛んで根部の肥大が旺盛となる[10][11]。登熟期は9月中旬以降の時期で、根部の肥大が進み糖を蓄積する。地上部は葉の黄化、凋落が始まる。

栽培条件

要約

視点

気象条件

テンサイの原産地は、夏は高温乾燥、冬は比較的雨量が多い地中海沿岸性の気候であるが、現在は温帯から亜寒帯を中心として栽培されており、寒冷地作物と呼ばれる。さらに、ステップ気候や砂漠気候でも灌漑により栽培している地域もある。

温度条件は最も重要な気象条件で、発芽、生育、糖の蓄積の全てに大きく影響する。

発芽に要する温度は、最低温度4-5℃、最高温度28-30℃、最適温度25℃とされる。ただし、低温の場合は高温の場合よりも積算温度が多く必要となる。発芽開始後、10℃以下の気温が続くと春化が起こり抽苔する場合があり[12][13]、すると著しく収量が減少する。170-200日の生育期間中に、積算温度24.00-30.00℃、平均気温:12.3-16.4℃を要するが、生育ステージ別に必要な温度は異なる。

温度は、収量や糖分と温度経過との間にも、密接な関係がある。葉の光合成には35℃が最適だが、高温は同時に呼吸量も増加させる。そのため、根の生育には生育期間を通じて日中25℃、夜間20℃程度の温和な条件が適する。根中糖分についても同様で、生育後期の冷涼な気温が高糖分をもたらす。特に夜温は10℃以下が好ましいとされる。また、温度は生育以外にも病害の発生に関わる。北海道では発芽当初は気温がやや低すぎ、生育中期はやや高温多湿であるため、病害が発生しやすい条件にある。

降水量は生育の各期とも100mm必要であり、年間600mmが理想的といわれるが、総雨量よりもその配分が重要である。特に収穫期前2ヵ月(9月中旬以降)の降雨は根や生体重を増加させる一方で、糖分や純糖率の低下をもたらす。収穫前2ヵ月の降水量が10mm増加すると、糖分が0.3%減少するという報告もある[要出典]。

日照量は光合成に関わるため生育や収量に影響する。登熟期に日照が少ないと糖分の低下を招く。

圃場条件

テンサイの直根や側根は地中深く伸張する。そのため、土壌の物理・化学的特性は生育に大きな影響を与える。

土壌種類としては、排水良好で地下水位の高くない壌土や砂質壌土が適する。

土壌物理性では、耕土が深く、腐植に富む土壌がよい。圃場の下層が硬盤化しているような条件では生育が不良となるため、心土破砕や心土肥培耕による下層土の改良や、深耕による根圏域の拡大が行われる。また、砕土や整地は、移植栽培の活着、直播の発芽を良好にする。

土壌化学性については、テンサイは酸性に弱く、土壌pHは中性〜弱アルカリ性(pH7.0-7.5)が適している。ただし高pHはそう根病の発生を招くため、そう根病の発生の懸念がある圃場はpH6.0程度とする。

肥料もテンサイ栽培には重要な要因の一つである[14]。特徴としては、ホウ素要求量が大きく、好硝酸性である。施肥は、条施、全量基肥が原則であるが、窒素とカリウムについては追肥も可能。直播の場合は、出芽時に濃度障害を起こしやすいので、少量を播種床に施用し、残りは10cm程度の深い位置に施すか出芽後に全面に散布する。窒素[15]の過剰施用[17]は、茎葉の過繁茂となり、根中糖分の低下を招くことがある。また、ナトリウム吸収量も多く、施用効果がある場合がある[6]。チリ硝石やカリウム塩、塩化ナトリウムで供給する。

栽植密度と根部の発育に関する1960年代の研究によると、当時の品種では栽植密度と根の重さの増える勢いは、生育の後半に疎植の方が密植を大幅に上回った[18]。

|  |

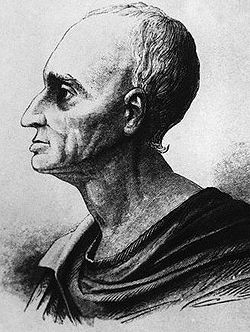

| マルクグラーフ(左)とアシャール(右) | |

栽培の歴史

Beta vulgaris は紀元前6世紀頃から栽培されていたが、葉を食用とする野菜として用いられた。今日でもフダンソウなどリーフビートと呼ばれる葉菜用品種が各地で栽培されている。次いで根の肥大した根菜用品種であるテーブルビートが分化し、さらに根部が肥大した飼料用ビートが栽培され始めたのは15世紀である。

砂糖用テンサイの栽培が始まったのは、1745年に化学者アンドレアス・マルクグラーフ(1709-1782年ドイツ)が飼料用ビートから砂糖の分離に成功して以降である。その後、マルクグラーフの弟子フランツ・アシャール(1753年-1821年)は砂糖の製造試験に成功し、1802年には製糖工場を建設して工業化への道を開いた。

甜菜糖の普及に一役買ったのがナポレオン・ボナパルトである。1806年から1813年の大陸封鎖による影響で、ヨーロッパへ砂糖が供給されなくなったため、自給を目的としてヨーロッパ各地に甜菜糖業が広まった。その基礎が確立されたのが1850年頃といわれている。

日本における甜菜糖業は、1879年に官営工場が北海道内、現在の伊達市および札幌市の2ヵ所に建設されたことに始まる[20][21][22][23]。これらの工場は1901年には閉鎖された。

第一次世界大戦による砂糖価格の暴騰を受けてビート栽培が本格化し、1919年に北海道製糖[24][25](現:日本甜菜製糖[26])が帯広市郊外に帯広製糖所を建設[31]、ビートの集荷のために十勝鉄道が敷設された[33][34][35][37]。その後、ホクレン農業協同組合連合会[38]と北海道糖業を加えた2社1団体の体制[40]で現在に至る。紙筒移植栽培などの新しい栽培技術を取り入れてきた[41][42]。

バイオ燃料の原料すなわちバイオエタノールを得るとなると、生産費の比較で化石燃料と競争するには栽培費の圧縮が条件となるが、テンサイはジャガイモとともにエネルギー収支と商用生産の可能性が高めな作物として検討された[43]。

Remove ads

品種

18世紀末から始まった育種により、1%以下だった根中糖分[47][13][48]が、現在[いつ?]では20%近くにまでなり、収量も高くなった[15]。

日本では1985年まで、テンサイの取引は重量に基づく「重量取引」だったが[49][50]、その後[いつ?]、糖分量に基づいて決定する「糖分取引」となる。そのため、以前は根中糖分よりも収量を重視した重量型と呼ばれる品種が主に栽培されていたが、現在[いつ?]は根中糖分の高い糖分型や、糖分と収量のバランスのとれた[要出典]中間型[要説明]が栽培されている。

- 歴代の新品種

Remove ads

重要病害虫

主要病害

害虫

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads