トップQs

タイムライン

チャット

視点

アマ (植物)

ウィキペディアから

Remove ads

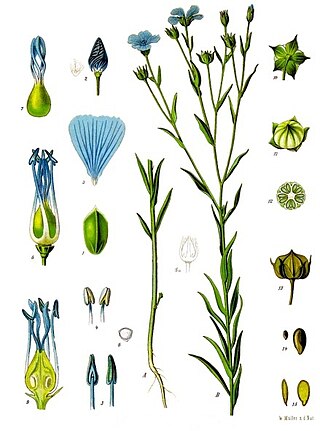

アマ(亜麻; 学名: Linum usitatissimum)は、アマ科の一年草。ヌメゴマ(滑胡麻)、一年亜麻、アカゴマなどの異称もある。

『ケーラーの薬用植物』から

原産地はカフカス地方から中東にかけての一帯とされる。古代から中東やユーラシア大陸西域で栽培され、現在は各大陸で栽培される。産業用だけでなく、多様な園芸種がある。

茎の繊維を紡いで亜麻糸が作られ、亜麻糸を織るとリネン(亜麻布)となり、リネン製品や衣類の材料となる。種子(亜麻仁)を圧搾すると亜麻仁油(あまにゆ)が採れ、これは食材、および塗料・油彩用の油として用いられる。

日本では江戸時代に種を薬として使うために主に江戸小石川の小石川御薬園で栽培され始め、明治から昭和初期にかけては繊維生産用に北海道で広く栽培されるようになり、現在でも主に北海道で栽培されている。→#日本における亜麻

Remove ads

植物としての特徴

繊維を採取するために密集させて栽培しているものは、高さは平均0.9から1.2メートルほどで、茎は2.5から4ミリメートルと細く[2]、上部で分枝する[2][3]。

種を採取するために栽培されているものは、それよりは背が低く、分枝がより多い[2]。

花は上部の枝の端にでき[2]、5枚花[2][3]。花の径はおよそ1.5から2 センチメートル[3]。花の色は、通常は青系の色だが、白色やピンクのものもある[2]。

その果(実)は乾果で、5つの胞から成る[2]。種子は長楕円形で扁平で表面が滑らかで黄褐色[3]。

- アマの花

- 花

- 果

- 果

繊維

亜麻は日本工業規格 (JIS) 上は「麻」と表記される[注釈 1]が、麻(大麻の繊維:ヘンプ)とは異なる植物種であり、亜麻は一般に大麻よりも柔らかい繊維とされる。

亜麻繊維は強靭なので、テントや帆布としても利用された。大航海時代の帆船のセイル(帆)はアマの織布である。

なお、亜麻の繊維を紡いでつくる亜麻糸を、英語で古くはライン(line) といい、亜麻糸が細くて丈夫なのでlineは「線・筋」を意味する英単語になった。フランス語ではラン(仏: lin)と言い、ランジェリーはアマの高級繊維を使用した女性の下着に由来する。

- 亜麻の繊維を採る

- 亜麻の繊維を紡ぐ

- 亜麻糸

- リネン

繊維の色「亜麻色」

亜麻の繊維の色を「亜麻色」という。基本的には「亜麻色の髪」などと使い、金髪の形容だとも、金髪ではなく栗毛の形容だともされる。辞書の言い換えによる説明では「黄みを帯びた茶色」ともされる。

コンピュータの色彩表示システムでは、該当する番号は16進法表記で「#d6c6af」とされている。(下左。右側は「#e8dabe」の「エクルベージュ」。これも「亜麻色」とされる)。

Remove ads

種子と亜麻仁油(アマニ油)

→詳細は「亜麻仁油」を参照

亜麻仁油(アマニ油、linseed oil / flaxseed oil)は、成熟した亜麻の種子から得られる、黄色っぽい乾性油(空気に触れると固まる油)。食用のほか、油絵具のバインダーや木製品の仕上げなどに用いられる。

亜麻の種子を圧搾、又はこれをつぶして溶媒で抽出することで得られる。代表的なω-3脂肪酸であるα-リノレン酸をはじめとする不飽和脂肪酸に富み、栄養サプリメントとしても販売されている。

沸騰させた亜麻仁油は油絵具のバインダーや、「オイルフィニッシュワニス」として木製品や皮革の仕上げに使われる。加熱することで亜麻仁油は簡単に重合・酸化するようになる。

リノリウムの原料として利用されている。

最近では、VOCを放出しない溶剤としてシックハウス症候群対策の塗料に使われている。

また、亜麻の種は水かその他の水分と乳化し、卵の代用品として使用出来る。水分3に対し、亜麻の種は1ほどの割合で利用する。主に焼き菓子などの菓子作りに向いている。亜麻の持つ食物繊維も十分に取れ、さらに栄養素も高まる。栄養的には 100 gの亜麻の種には 450 kcalの熱量があり、脂肪 41 g、食物繊維 28 g、タンパク質 20 gを含む。

かつて、アマはデザイナーフーズ計画のピラミッドで2群に属しており、2群の中でも全粒の小麦、玄米と共に5位中2位に属する、癌予防効果のある食材であると位置づけられていた[4]。

日本における亜麻

要約

視点

日本では冷涼な気候の北海道が栽培適地である。また、長野県の一部でも栽培される[5]。連作障害が起きやすいため6-7年の輪作を行う。北海道では4月末から5月にかけて播種し、繊維用は7月末から8月に抜きとって収穫され、種子用途には1-2週間遅れて収穫される。

日本では多年草の園芸種の亜麻は花が可憐なことや栽培が容易なことから愛好者が増加し、北海道では一般家庭だけでなく、街路の植樹帯や公園でも栽培されている。特に札幌市の麻生町や当別町では、亜麻の歴史と文化の普及のために多彩な行事が開催されて、亜麻を生かした街づくりが行われている。

日本での歴史

日本では、江戸時代元禄年間に、江戸の小石川付近の薬草園(小石川御薬園)で、種子(亜麻仁)を薬種として使用するために、種子が輸入され栽培された記録がある[6]。しかし当時は亜麻仁を中国から比較的安易に輸入出来たので栽培は定着しなかった。

本格的な栽培は、明治時代に入り北海道で導入された。明治元年(1871年)、プロシア人のガルトネルが北海道の七重村に亜麻を試作[7]、また1874年に駐ロシア公使の榎本武揚が北海道開拓使長の黒田清隆にロシアの亜麻の種子を送り[5]、函館の郊外にて栽培された[6]。長野県でも栽培される(寒冷、山岳部など綿の適さない土地で)[5]。戦中は、麻製品全般の軍需で帝国製麻が創立され[7]、1914年にはイギリスに亜麻の帆を1500反輸出している[5]。北海道では1920年(大正9年)に最高の生産量となる[6]。全国規模では1948年の大麻取締法による大麻の栽培制限により、1950年より試験的に亜麻の栽培が奨励されていることから、亜麻の栽培は衰退していたものと考えられるが、この後1950年以降、水稲の前に亜麻を栽培する換金作物として生産は増大したが、輸入した方が安く1957年をピークに減少し続け、1980年ごろまで細々と生産されていた[6]。

次第に生産が途絶えたが、2000年に若者が北海道での栽培の復活を試み、何年もの試行錯誤を経て大塚農場にて栽培が続いている[8]。種子を食用に利用するために北海道の当別町で亜麻栽培が復活し、北海道亜麻ルネサンスプロジェクトが進行している。2007年には当別町亜麻生産組合が設立されて、栽培技術の向上と普及に取り組んでいる。北海道独自の特用作物として亜麻の評価が高まるにつれて、十勝地方や上川地方に栽培が広がっている。

実・種子の扱い

日本では、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室より、10ppmをこえるシアン化合物が検出された生の亜麻の実は食品衛生法違反として扱うよう通達がなされ、生の亜麻種子輸入者に自主検査を指導している。[9]

海外では生の亜麻の実のほか加工した亜麻種子が食用として一般に販売されているが、日本への輸入の際には加熱加工した亜麻の実の関連製品(Flax seedやFlax meal)であっても、基準値以上のシアン化合物が検出されると廃棄または返品処分となる恐れがある。

Remove ads

生産統計

右下の表を参照。1位 カナダ、 2位 中国、 3位 インドとなっている。

その下の世界地図は、亜麻の種子(亜麻仁)の生産量のマップである。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads