Loading AI tools

抗原レセプターに結合し、免疫反応を引き起こさせる物質 ウィキペディアから

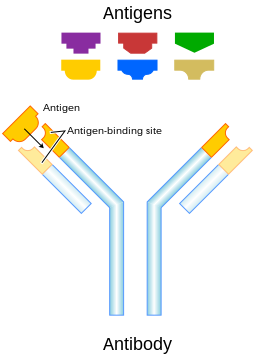

免疫学では、抗原(こうげん、英: antigen、Ag)は、病原体の外側に存在するような分子または分子構造で、抗原特異的な抗体またはB細胞抗原受容体と結合することができる部位を指す[1]。体内に抗原が存在すると、通常、免疫応答が引き起こされる[2]。Agは抗体生成器(antibody generator)の略語である[3]。

抗原(antigen)は抗体(antibody)によって「標的化」される[1]。それぞれの抗体は、免疫系の細胞が抗原に接触した後、その抗原に適合するように免疫系によって特異的に作成される。これにより、抗原の正確な識別または適合が可能となり、適応応答が開始される[1][2]。抗体は、抗体の抗原結合フラグメントの適合により、抗原に結合できるという意味で、抗原と「一致」すると言われている[1]。ほとんどの場合、適合した抗体は1つの特定の抗原にのみ反応して結合することができる。ただし、いくつかの例では、抗体が交差反応して複数の抗原に結合することができる。

抗原は、タンパク質、ペプチド(アミノ酸の鎖)そして多糖類(単糖類/単糖の鎖)であるが、脂質や核酸もタンパク質や多糖類と結合することでのみ抗原となる[4]。

抗原は、体内から発生するもの(自己タンパク質)と外部環境から発生するもの(非自己)がある。免疫系は「非自己」の外部抗原を識別して攻撃する。対して、胸腺にあるT細胞がネガティブセレクションされるため、通常は自己タンパク質には反応しない[5]。

ワクチンは、免疫原性をもつ抗原の例であり、接種者に意図的に投与することで、侵入する病原体の抗原に対する適応免疫系の記憶機能を誘導するものである。季節性インフルエンザウイルスのワクチンはその代表例である[6]。

パウル・エールリヒは、19世紀末に提唱した側鎖説で抗体(ドイツ語ではAntikörper)という用語を作り出した[7]。1899年、ラディスラス・ドイッチュ(László Detre)(1874-1939)は、細菌成分と抗体の中間にある仮説的な物質を「substance immunogenes ou antigenes」(抗原性物質または免疫原性物質)と命名した。彼は、チモーゲン(zymogen)が酵素の前駆体であるように、これらの物質が抗体の前駆体であると考えていた。しかし、1903年までには、彼は抗原が免疫体(抗体)の産生を誘導することを理解し、抗原という言葉はantisomatogen(Immunkörperbildner)の縮約であると記している。オックスフォード英語辞典によると、論理構成は「anti(body)-gen」であるべきとされている[8]。

抗原提示細胞(antigen-presenting cells、APC)は、組織適合性分子上にペプチドの形で抗原を提示する。T細胞は、抗原を選択的に認識する。抗原と組織適合性分子の種類に応じて、さまざまな種類のT細胞が活性化される。T細胞受容体(TCR)に認識されるためには、ペプチドは細胞内で小さな断片に切断され、主要組織適合性複合体(MHC)によって提示される必要がある[11]。抗原は、免疫アジュバント(immunologic adjuvant)の助けを借りなければ免疫応答を誘発することはできない[4]。同様に、ワクチンのアジュバント成分は、自然免疫系の活性化に重要な役割を果たしている[12][13]。

免疫原(immunogen)とは、自然免疫(体液性免疫や細胞性免疫など)応答を引き起こすことができる抗原物質(または付加物)のことである[14]。それは最初に自然免疫応答を開始し、それが次に適応免疫応答の活性化を引き起こす。抗原は、多様な免疫受容体産物(B細胞受容体またはT細胞受容体)が生成されると、それらに結合する。免疫原とは、免疫応答を誘発することができる抗原のことで、免疫原性(immunogenicity)と呼ばれる[15]。

分子レベルでは、抗原は抗体のパラトープに結合する能力によって特徴づけられる。異なる抗体は、抗原の表面に存在する特定のエピトープを識別する可能性がある。ハプテンとは、抗原性エピトープの構造を変化させる小分子である。免疫応答を誘導するためには、タンパク質(ペプチドの複合体)などの大きな担体分子に結合させる必要がある。抗原は通常、タンパク質や多糖類、そして頻度は低いが脂質によって運ばれる。これには細菌やウイルスなどの微生物の一部(被膜、カプセル、細胞壁、鞭毛、綿毛、毒素など)が含まれる。脂質や核酸は、タンパク質や多糖類と結合した場合にのみ抗原性を示す[要出典]。非微生物性の非自己抗原には、花粉、卵白、および移植された組織や臓器からのタンパク質、または輸血された血液細胞の表面にあるタンパク質などがある。

抗原は、その由来によって分類することができる。

外因性抗原(または外来性抗原、exogenous antigens)とは、たとえば、吸入、摂取、または注射によって、外部から体内に入ってきた抗原のことである。外因性抗原に対する免疫系の反応はしばしば不顕性(無症状)である。エンドサイトーシスやファゴサイトーシス(食作用)によって、外因性抗原は抗原提示細胞(APC)に取り込まれ、断片に加工される。次に、APCは、表面にあるクラスII組織適合性分子を用いて、断片をTヘルパー細胞(CD4+)に提示する。T細胞の中には、ペプチド:MHC複合体に特異的なものもある。それらは活性化され、サイトカイン、細胞傷害性Tリンパ球(CTL)を活性化する物質、抗体分泌B細胞、マクロファージ、その他の粒子を分泌し始める。

抗原の中には、初めは外因性で、後に内因性になるものがある(たとえば、細胞内ウイルス)。細胞内抗原は、感染した細胞が破壊されると循環に戻る可能性がある。

内因性抗原(または内在性抗原、endogenous antigens)は、正常な細胞代謝の結果として、あるいはウイルスや細胞内細菌性感染によって、正常な細胞内で生成される。そして、その断片はMHCクラスI分子との複合体として細胞表面に提示される。活性化した細胞障害性CD8+T細胞がこれを認識すると、T細胞は感染細胞の溶解やアポトーシスを引き起こすさまざまな毒素を分泌する。自己タンパク質を提示しただけで細胞を殺してしまわないように、寛容(ネガティブセレクション)の結果、細胞傷害性細胞(自己反応性T細胞)が除去される。内因性抗原には、異好抗原(異種抗原)、自己抗原、イディオタイプ抗原または同種抗原(相同抗原)がある。自己免疫疾患では、抗原が宿主自身の一部である場合がある[2]。

自己抗原(autoantigens)とは、通常、特定の自己免疫疾患に罹患している患者の免疫系によって認識される自己タンパク質またはタンパク質複合体(場合によってはDNAやRNAも)のことである。正常な状態であれば、これらの自己タンパク質は免疫系の標的になるべきではないが、自己免疫疾患では、それらに関連するT細胞が除去されず、代わりに攻撃を行う。

新生抗原(新抗原、ネオアンチゲン、neoantigen)とは、通常のヒトのゲノムには全く存在しないものを指す。非変異自己タンパク質と比較して、新生抗原は、これらの抗原に対して利用可能なT細胞プールの性質が中枢性T細胞寛容の影響を受けないため、腫瘍制御の用途に適する。新生抗原に対するT細胞の反応性を系統的に解析する技術が利用可能になったのはごく最近である[16]。新生抗原は、分子診断会社Complete Omics Inc.がジョンズ・ホプキンス大学医学部のチームと共同で開発したMANA-SRMと呼ばれる方法で、直接検出および定量することができる[17]。

子宮頸がんや一部の頭頸部がんなどのウイルス関連腫瘍では、ウイルスのオープンリーディングフレームに由来するエピトープが新生抗原のプール(蓄積)に貢献する[16]。

腫瘍抗原(tumor antigens)とは、腫瘍細胞の表面にあるMHCクラスIまたはMHCクラスII分子によって提示される抗原である。このような細胞にのみ存在する抗原は腫瘍特異的抗原(TSA)と呼ばれ、一般的には腫瘍特異的な突然変異に起因する。より一般的なものは、腫瘍細胞と正常細胞が提示する抗原で、腫瘍関連抗原(TAA)と呼ばれる。これらの抗原を認識した細胞障害性Tリンパ球は、腫瘍細胞を破壊できる可能性がある[16]。

腫瘍抗原は、たとえば、変異した受容体の形で腫瘍の表面に現れることがあり、その場合、B細胞に認識される[16]。

ウイルス病因を持たないヒト腫瘍の場合、腫瘍特異的なDNAの変化によって新規ペプチド(ネオエピトープ)が作られる[16]。

ヒトの腫瘍変異の大部分は、事実上、患者固有のものである。したがって、新生抗原は、個々の腫瘍ゲノムに基づいている可能性がある。ディープシークエンシング技術は、ゲノムのタンパク質コード部分(エクソーム)内の変異を特定し、潜在的な新生抗原を予測することができる。マウスモデルでは、すべての新規タンパク質配列について、潜在的なMHC結合ペプチドが予測された。このようにして得られた潜在的な新生抗原の集まりを用いて、T細胞の反応性を評価した。エクソームに基づく分析は、腫瘍浸潤リンパ球(TIL)細胞療法またはチェックポイントブロック療法のいずれかを受けた患者の反応性を評価するために、臨床現場で活用された。新生抗原の同定は、複数の実験モデル系やヒトの悪性腫瘍に対して成功した[16]。

がんエクソームシークエンシングの偽陰性率は低い。すなわち、新生抗原の大部分は十分なカバレッジを持つエクソン配列内に存在する。しかし、発現している遺伝子内の変異の大部分は、自己T細胞に認識される新生抗原を生成しない[16]。

2015年現時点で、質量分析の分解能は、MHC分子が提示する可能性のあるペプチドのプールから多くの偽陽性を除外するのには不十分である。代わりに、アルゴリズムを使用して最も可能性の高い候補を特定する。これらのアルゴリズムでは、プロテアソーム処理の見込み、小胞体への輸送、関連するMHCクラスI対立遺伝子への親和性、遺伝子発現やタンパク質翻訳レベルなどの要素が考慮される[16]。

不偏スクリーニング(unbiased screens)で同定されたヒトの新生抗原の大部分は、高い予測MHC結合親和性を示す。概念的に類似した抗原クラスであるマイナー組織適合性抗原も、MHC結合アルゴリズムによって正しく識別される。もう一つの潜在的なフィルターは、突然変異がMHC結合を改善すると期待されるかどうかを調べるものである。MHC結合ペプチドの中心となるTCR露出残基の性質は、ペプチドの免疫原性と関連している[16]。

天然抗原(native antigen)とは、まだAPCによって小さな断片に処理されていない抗原である。T細胞は天然抗原に結合することができないため、APCによって処理されること必要があるのに対し、B細胞は天然抗原によって活性化される。

抗原特異性(antigenic specificity)とは、宿主細胞が抗原をユニークな分子実体として特異的に認識し、他の抗原と極めて正確に区別する能力のことである。抗原特異性は、主に抗原の側鎖のコンフォメーションに起因する。それは測定可能であり、線形である必要はなく、また律速段階または方程式である必要もない[2][6]。T細胞とB細胞はどちらも適応免疫の細胞構成要素である[2][18]。

医学では、細胞表面の機能性分子を抗原抗体反応による有無の検査に使う。そこから、細胞表面に発現している物質はまだ同定されていない物質でも検査対象となり、これらすべてを抗原と呼んでいる。

抗原の発現は、腫瘍(しゅよう)細胞の性状を判定するのに有用な所見であり頻用される。血中に現れた抗原は腫瘍マーカーと呼ばれ、腫瘍の早期発見や検索、術後フォローアップに重要である。

さらに、癌(がん)の表面には癌特異的な癌抗原が存在し、癌抗原をターゲットにした免疫療法としてがんワクチン療法などが癌治療に応用されている。

また、免疫細胞の持つ主要組織適合抗原(MHC、人間のものは特にHLAと呼ぶ)は自己と他者の認識を司る重要なセンサーであり、HLAの型(白血球型)は臓器移植、特に骨髄移植の際に適合させる必要がある。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.