ぎんが (人工衛星)

日本のX線天文衛星 ウィキペディアから

第11号科学衛星「ぎんが」 (ASTRO-C) は、旧文部省宇宙科学研究所 (現在はJAXAの一部門) が打ち上げたX線天文衛星である[1][2][3][4]。「はくちょう」(1979年打上げ)および「てんま」(1983年打上げ)の後継機であり、これら2機による経験を最大限に生かして設計製作された。プロジェクトは槇野文命が指揮し、搭載装置の開発・製造・観測運用は日英および日米協力で行われ、衛星本体の開発・製造はおもに日本電気が担当した。1987年2月5日、鹿児島県内之浦町にある鹿児島宇宙空間観測所からM-3SIIロケット3号機によって打ち上げられ「ぎんが」と命名された[5]。この時期、世界的にX線天文衛星が不足しており、1989年12月にX線γ線天文衛星グラナート(ソ連)が打ち上げられるまで、地球周回軌道上で稼働した唯一のX線天文衛星であった。

| ぎんが ASTRO-C | |

|---|---|

ぎんが | |

| 所属 | ISAS、NASA、ESA |

| 主製造業者 | 日本電気 |

| 公式ページ | 公式ページ |

| 国際標識番号 | 1987-012A |

| カタログ番号 | 17480 |

| 状態 | 運用終了 |

| 目的 | 高感度の観測機器による宇宙X線源の精密観測 |

| 観測対象 | 宇宙X線源 |

| 打上げ機 | M-3SIIロケット3号機 |

| 打上げ日時 | 1987年2月5日 |

| 消滅日時 | 1991年11月1日 |

| 物理的特長 | |

| 本体寸法 | 1m×1m×1.5m |

| 質量 | 420kg |

| 発生電力 | 450 |

| 姿勢制御方式 | 三軸制御 |

| 軌道要素 | |

| 周回対象 | 地球 |

| 軌道 | 略円軌道 |

| 近点高度 (hp) | 506 km |

| 遠点高度 (ha) | 674 km |

| 軌道傾斜角 (i) | 31度 |

| 軌道周期 (P) | 96分 |

| 観測機器 | |

| LAC | 大面積計数管 |

| GBD | ガンマ線バースト検出器 |

| ASM | 全天X線観測装置 |

ミッションの概要

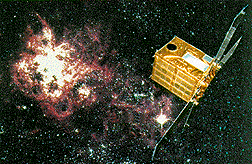

- 「ぎんが」はX線天体の高感度な観測を目的として開発され、3種のX線観測装置を搭載した。本体は写真のように1m ×1m ×1.5mの角柱形状をもち、4枚の太陽電池パドル(固定)を展開して最大 450〜480Wの発電を行った[1]。

- 1987年2月5日15時30分、打ち上げに成功し、表に示す略円軌道に投入された。

- 衛星本体の軌道上チェックがほぼ完了し、2月下旬に観測機器が起動されたちょうどその頃、超新星1987Aが発見されたため、急ぎその測体勢に入り、機器の較正と並行して超新星の観測が行われた[4][5]。較正は3月に終了した。

- 衛星側面に搭載された主観測装置を正確に目標天体に指向させるため、日本の科学衛星として初めて三軸制御を導入した[1]。Z軸(衛星の対称軸) 周りに回転する直径30 cmの慣性ホイールを搭載し、それを毎分3000〜4200回転させることで姿勢を安定させた(バイアスモーメンタム方式)。ホイールの加速・減速でZ軸周りの衛星本体の方位角を制御し、Z軸の指向方向の制御は磁気トルカで行われた。

- 1991年11月1日、大気圏に突入して消滅したが、その直前まで全ての観測機器は正常に機能し、データ取得を続けた[5]。

- 後述のように、本格的な国際協力(日英および日米)にもとづくことと、プロポーザール制を導入したことが、特筆される。

観測装置

大面積計数管 (LAC)

「ぎんが」の主観測装置である大面積計数管 (LAC; Large Area Counter) は、X線天体を高感度で観測することを目的に、日英協力で開発された。日本側の参加機関は、宇宙科学研究所、名古屋大学、大阪大学、東京大学、理化学研究所、京都大学、明星電気など、英国側はレスター大学およびラザフォード・アップルトン研究所である。検出器は多層多芯比例計数管で、アルゴン75%、キセノン20%、二酸化炭素5%の混合ガスを1.85気圧 (@0℃) で詰めて用いた。先代の「てんま」衛星では、エネルギー分解能に優れた蛍光比例計数管を用いたが、ぎんがでは感度を得るために、エネルギー分解能は(5.9 keVで20%)は我慢し、大型化の容易な比例計数管を用いたのである。この検出器を8台、衛星の側面の1つ(写真で左側)に並べて搭載し、最大級である4000cm2の有効面積を実現した。視野は0.8°×1.7°で、視野内の撮像を行う能力は無く、視野内にあるすべてのX線源の総和信号を検出する。通常のエネルギー範囲は2〜37 keVだが[注 1]、芯線への印加電圧を下げることで70 keVまで対応可能であった。LACが達成したX線の検出感度[6][注 2]は、X線反射集光望遠鏡を用いない衛星としては、世界最高レベルであった。

全天モニタ (ASM)

全天モニタ (ASM; All Aky Monitor) は大阪大学および大阪市立大学により開発され、全天の半分以上をカバーする広い天域で、新たなX線源の発生を監視することを目的とした 。Z軸方向に伸びた1°×45°の細長い視野を持つ、2台の比例計数管を用い、検出可能なX線のエネルギー範囲は1〜20 keVである。これらはLACの背面に搭載され、LACの観測天体が地球の影に隠れるなどのタイミングで、衛星をZ軸周りにゆっくり回転させ、1日に1回程度、天空の広い範囲を走査した。X線新星が発見されると、LACで精密に観測された。

ガンマ線バースト検出器 (GBD)

ガンマ線バースト検出器 (GBD: Gamma-ray Burst Detector) は、ガンマ線バーストに伴うX線放射を観測することを目的として、日米協力により開発・搭載された。日本側は、宇宙科学研究所、東京大学宇宙線研究所、立教大学などが、米国からはロスアラモス国立研究所が参加した。比例計数管とNaIシンチレーション計数管を併用し、1〜500keVのエネルギー範囲をカバーする。ともにほぼ半球に近い広視野をもち、そのどこかでガンマ線バーストが発生するとそれを自動検出し、それから一定期間、データを高い時間分解能で取得し、衛星機上に蓄積した。ただしX線の到来方向は特定できない。

日英協力

主検出装置LACにおける日英協力は、小田稔およびレスター大学のパウンズ(Ken Pounds)教授の合意により開始された。これは日本側が頻繁に衛星を打ち上げる機会をもつこと[注 3]、英国側が検出器技術に優れていること、費用やマンパワーが2国で分担できること、両者の協力で衛星データが国際社会により多く貢献すること、などの見通しにもとづく。日本側は田中靖郎を代表者として、1982年頃から両国の研究者が交代で頻繁に相手国に滞在し、協力して装置の設計、検出器部の開発製作と初期テスト(おもに英国で)、電子回路部の開発・試験(おもに日本で)、検出器と回路をつないだ較正試験や打ち上げ前試験(日本で)などを行った[5]。打ち上げ後も、観測実施やデータ解析、論文執筆などで緊密な協力が続けけられ、日本のX線天文学コミュニテイの国際化に貢献した。日本側では科学研究費補助金・国際学術研究「科学衛星Astro-C(ぎんが)による日英共同X線観測調査」の支援を受けた。この国際協力は、両国間で予算の移動を伴わない形[注 4]で行われたこともあって、科学者の自由な発想にもとづき柔軟かつ迅速に進めることができ、大成功であったと評価される[7]。

プロポーザル制の導入

初代の「はくちょう」や第2代の「てんま」では、おもにプロジェクト参加者が観測を行いデータを所有したが、「ぎんが」では打ち上げ8ヶ月後から、プロポーザル(観測提案)制に移行した[注 5]。すなわち1年に1回、観測提案の国際公募があり、日本、および欧米以外の諸外国からの提案は宇宙科学研究が、また欧米諸国からの提案は米国NASAが取りまとめた。提案は競争的に審査され、優れた提案には観測時間が与えられた。日本側とNASA側の時間の取り分は、事前の取り決めに従った。観測が実施されると、データは原則として1年間は提案者の占有となるが、それ以降は全世界に無条件で公開された[注 6]。このため「ぎんが」のデータは国際的に広く利用されるようになり、打ち上げから20年後の2007年までに、少なくとも600篇の査読付き英文論文が公表された[1]。内訳として、日本人著者のみの論文、日本人と外国人の共著の論文、日本人著者を含まない論文が、大まかに1/3づつである。また1997年までの10年間に、おもに「ぎんが」のデータを用いて、少なくとも42件の博士学位が世界で誕生し、うち16件は諸外国の大学であった[注 7]。内訳は、米国8、英国5、ドイツ2 、オランダ1である[1]。

主な成果

要約

視点

SN 1987からのX線の検出

1987年2月23日に大マゼラン雲に発生した超新星SN 1987Aは、爆発のさい発生したニュートリノの検出により、小柴昌俊博士に2002年のノーベル物理学賞をもたらした。「ぎんが」は上述のように、SN 1987Aの発生直後からそのX線検出に挑戦した[5]。大マゼラン雲には数個の明るいX線源[注 8]があり、視野内の撮像能力をもたないLACにとって、それらとの識別が技術的な課題だったが、LACの視野をゆっくりスキャンする[4]ことでその問題を乗り越え、2〜3週間ごとにSN 1987Aの観測を行なった[注 9]。その結果、1987年6月頃から6〜30 keVのX線が受かり始めた。これは超新星爆発で合成された様々な放射性同位体のうち、56Co[注 10]が崩壊するさい放出される0.8 MeVと1.4 MeVの核ガンマ線が、超新星の大量の放出物を抜けて来るとき、コンプトン散乱を繰り返して次第にエネルギーを失い、X線となって到来したものと解釈される。発生から約330日後に、一時的にX線が約10倍まで増光するイベントがあり、これは爆発で生じた衝撃波が何らかの濃いガスと相互作用した結果と思われる。「ぎんが」は5年近い軌道寿命を通じ、このX線が徐々に減光してゆく様子を追い続けた[9]。

銀河系内天体の観測成果:(1)ブラックホール連星

- ASMによる全天監視を通じ、複数のX線新星が発見されLACで追跡された。そのうちGS 2000+25 (1988年4月に発生)[10]、GS 2023+338 (1989年5月)[11]、GS 1124ー683(1991年1月)[12]、GS 1354ー64 (1987年2月)という4天体[注 11]のX線は、発生から数日で3桁近く増光し、2ヶ月程度で減光するという共通性を示し、いずれも恒星ブラックホールが低質量伴星と連星をなした系と考えられる (こうした質量が極端にアンバランスな連星系の起源は十分に解明されていない)。伴星からのガスがブラックホール周囲の降着円盤の外周部に徐々に蓄積され、それが臨界値に達すると粘性が働きガスが一気にブラックホールへ落下し、ガスが落ち尽くすとX線が止まると考えられる。

- ブラックホール連星として認定済みの、はくちょう座X-1やGX 339-4と同様、上記のブラックホール新星では、X線光度がエディントン限界の数パーセントより低い時はハード状態、それ以上ではソフト状態になり、さらにエディントン限界に近づくと Very High状態とよばれる状態をとるなど、3〜4種の「状態」の間を互いに遷移することがわかってきた。

- ハード状態のブラックホール連星では、X線が速いランダム変動を示し、その様子がLACの大面積を用いて調べられた[13]。X線強度変動のパワースペクトルは、周波数0.01〜100 Hzの範囲で、天体によらずほぼ同じ形をもること、低エネルギー光子から高エネルギー光子へ変動が伝搬することもわかった。これは乱れた降着流がブラックホールに近づくにつれ、より高エネルギーのX線を生み出すためと解釈される[14]。X線が高温電子雲により繰り返しコンプトン散乱[注 12]され、エネルギーを高める効果が効く場合もあるようだ。

- 「てんま」で示されたように、ブラックホール連星がソフト状態にある時、エネルギー10 keV 以下のX線は降着円盤からの多温度黒体放射で理解できることが、より多くの天体で確かめられた。X線新星では、X線強度が2桁ほど下がっても、その円盤の内縁半径 Rin は天体ごとにほぼ一定に保たれ、Rin が物理的意味をもつことが明らかになった[15]。ただし Rin は天体の距離に比例し、X線新星の距離は不定性が大きいため、 Rin の絶対値の議論は難しかった。

- SN 1987Aの観測を繰り返すさい、大マゼラン雲にあるブラックホール連星 LMC X-3も同時に観測され、常にソフト状態にあった。そのX線強度は4倍ほど変動したが、Rin はほぼ一定で、大マゼラン雲の距離 (55 kpc) を用いるとRin 〜65 kmであった。光学観測からこの天体のブラックホール質量は太陽の約6倍とわかっており、そのシュヴァルツシルト半径は約Rs 〜18 kmである。よってRin〜3.6Rsという関係が成り立ち、「ブラックホール周りの安定円軌道は3Rsで終わる[注 13]」という一般相対論の予想が確かめられた[16]。

銀河系内天体の観測成果:(2)X線パルサーおよび弱磁場の中性子星

- LACの高い感度により、X1722ー36 (パルス周期414秒)、GS 1843-02 (94.9秒)、GS 1843+00 (29.5秒)[17]などの新しいX線パルサー(強磁場の中性子星) が発見され、既知のX線源Cepheus X-4 (66.2秒)[18]やScutum X-1 (111秒)[19]からもパルスが検出された。これらのパルサーは、銀緯およそ30°の銀河面上に集中している。この方向は、銀河系の渦巻き腕のうち「5 kpc arm」と呼ばれるものを見通す接線方向にあり、そこで盛んな星形成が起きた結果と考えられる[20]。

- 上記1.の一例を含む複数のX線パルサーから、スペクトルの10〜40 keVに、顕著な吸収構造が検出された[21]。これはパルサー の磁極で、降着物質が〜108Kの高温プラズマとなり、その中の電子がサイクロトロン共鳴を起こす結果と考えられる。「ぎんが」以前には2天体だった検出例が一挙に8天体に増えた。共鳴エネルギーから、これらパルサーが〜1012Gの強磁場をもつことが最も直接的な形で証明され[注 14]、また磁場の値が1桁以内で揃っていること、したがって年齢とともに中性子星の磁場が減衰するとする従来の定説は、見直しを要することも明らかになった[22]。

- X線パルサーについては、「はくちょう」や「てんま」での計測を引き継いで、パルス周期の変化が追跡され、いくつかの天体では特異な挙動が観測された。

- 質量降着する弱磁場の中性子星連星からのX線については、X線バーストの観測が継続され、また「てんま」で発見された「降着円盤放射と中性子星表面からの放射」というスペクトル分解がより強化された。LACの大面積を活かし、QPO (Quasi Periodic Oscillation)と呼ばれる準周期的な速い (数Hzから数十Hz) 振動が詳しく調べられた[23]。

銀河系内天体の観測成果:(3)高温プラズマ放射

- 「てんま」で銀河面に沿って発見された、鉄輝線を伴う高温(温度およそ108K)プラズマからのX線放射が、銀河中心に向けて、急激な表面輝度の上昇を示すことが発見された[24]。これは下記2.や.3に述べるような、さまざま高温プラズマ天体の空間密度が、銀河中心に向けて急激に高まる結果と考えられる[25]。さらに銀河中心にある巨大ブラックホール (質量にして太陽の〜230万倍)は現時点では静穏だが、数世紀の時間スケールでは大きく活動性を変えている可能性があり、その活動の結果が加わっている可能性もある[24]。

- オリオン大星雲[26]、へびつかい座ρ星雲、りゅうこつ座η星雲など、星形成や星の活動が強い領域から、空間的に広がっていると考えられる高温プラズマからの熱的X線が検出され、りょうけん座RS型連星からは、フレアに伴い強い熱的X線が検出された[27]。白色矮星連星からの熱的X線の温度は、白色矮星の質量/半径比を反映することが検証され[注 15]、アウトバースト時にはX線が大きく増光することが観測された[28]。これらの天体はいずれも、1.の銀河中心放射に寄与すると考えられる。

- 超新星残骸の観測では、LACの大面積と中程度のエネルギー分解能 (「てんま」よりは2倍ほど悪いが)を活かし、おもに連続X線(および鉄輝線) の分光が進められた。たとえばティコ・ブラーエの超新星残骸では、2-30 keVのX線が、単一温度 (~3×107 K) の熱的プラズマ放射モデルでは再現できず、 5 keV以上で超過を示した[29]。スペクトルは多温度モデルでより良く再現できたが、これはのちに「あすか」で、いくつかの超新星残骸から、加速された電子による非熱的放射が検出される伏線となった。

銀河系外天体の観測成果:(1)

- アンドロメダ銀河からの放射、楕円銀河のハード成分1型セイファート銀河の成果

- 2型セイファート銀河の成果

- クエーサーの観測成果

- ブレーザー

- 銀河団

- 宇宙X線背景放射

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.