Timeline

Chat

Prospettiva

Papiri di Ercolano

papiri rinvenuti a Ercolano Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Remove ads

I papiri di Ercolano sono un corpus di oltre 1 800 papiri rinvenuti nella cosiddetta Villa dei Papiri a Ercolano nel XVIII secolo, carbonizzati dalla nota eruzione del Vesuvio del 79.

I papiri, contenenti principalmente testi filosofici greci, provengono dall'unica biblioteca pervenuta intatta dall'antichità.[1] La maggior parte delle opere conservate riguardano il filosofo epicureo e poeta Filodemo di Gadara.

I papiri rinvenuti e non andati distrutti sono per lo più conservati presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III al Palazzo Reale di Napoli, studiati presso la sezione chiamata Officina dei Papiri Ercolanesi[2].

Un rotolo di papiro contiene in genere fino a 1.200 righe o 10.000 parole, mentre un libro moderno di 400 pagine ne contiene circa 100.000.[3] In totale, dall'antichità europea sono giunte a noi circa 30 milioni di parole, in una forma o nell'altra, il che equivale a 3.000 rotoli o 300 libri moderni di 400 pagine.[4] Quando, con l'aiuto delle moderne tecnologie di riconoscimento del testo basate sull'intelligenza artificiale, gli scienziati saranno in grado di leggere tutti i restanti 600 rotoli di papiro arrotolati, carbonizzati, sigillati e illeggibili della biblioteca di Ercolano, si aggiungeranno altri 60 testi moderni in formato libro da 400 pagine dell'antichità europea ai 300 già disponibili, il che aumenterà del 20% le informazioni sull'antichità europea a disposizione dell'umanità.[5][4]

Remove ads

Scoperta e scavi archeologici

Nel 1752, operai della famiglia reale dei Borbone scoprirono casualmente quella che è oggi nota come Villa dei Papiri[1][6].

I primi scavi archeologici furono compiuti nel XVIII secolo. Questi scavi sembravano più attività minerarie, in quanto si procedeva con lo scavo nella roccia lavica di pozzi verticali e gallerie sotterranee orizzontali. Gli operai ponevano i reperti in cesti che venivano poi riportati in superficie[1].

Con il supporto di re Carlo III, Roque Joaquín de Alcubierre condusse scavi sistematici di Ercolano assieme a Karl Jakob Weber[7].

Potrebbe ancora esserci una sezione inferiore dalla raccolta della Villa che non è ancora stata scavata[8].

Tra i più importanti studiosi dei papiri è da ricordare Wilhelm Crönert, con le sue opere Quaestiones Herculanenses. Göttingen 1898 (traduzione italiana Studi Ercolanesi, Napoli, Morano, 1975) e Memoria Graeca Herculanensis, Berlino 1903.

Remove ads

L'eruzione del 79 d.C.

Nel corso dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., i fasci di rotoli di papiro furono carbonizzati dall'intenso calore prodotto dai flussi piroclastici[8]. Questo surriscaldamento intenso avvenne in un periodo di tempo estremamente breve e in ambienti poveri di ossigeno, facendo sì che i rotoli si carbonizzassero in blocchi compatti e estremamente fragili[1]. Successivamente furono ricoperti e conservati dagli strati di roccia lavica estremamente tenace[8].

Remove ads

Descrizione

Si ignora quanti fossero i papiri in origine conservati nella biblioteca, poiché molti rotoli furono distrutti dagli operai e dagli studiosi che tentavano di estrarli dalla roccia vulcanica.

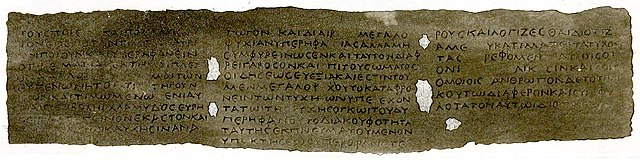

L'elenco ufficiale riporta 1 814 rotoli e frammenti, dei quali 1 756 furono scoperti nel 1855. Al 1986, l'inventario ufficiale riportava 1 826 papiri[9]. Oltre 340 sono quasi completi, circa 970 sono in parte danneggiati e in parte leggibili, più di 500 sono solo frammenti carbonizzati[6].

Srotolamento e avvenimenti successivi

Riepilogo

Prospettiva

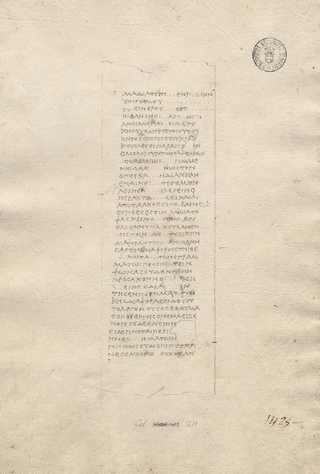

Alla fine del XVIII secolo, l'abate Antonio Piaggio inventò una macchina per srotolare le strisce di papiro; i testi così resi visibili erano rapidamente copiati, riesaminati da accademici esperti dell'Ellenismo e poi ricorretti ulteriormente, se necessario, dal gruppo di srotolamento/copiatura[1].

Nel 1802, Ferdinando IV di Napoli incaricò il reverendo John Hayter di assistere al processo di srotolamento[1]. Tra il 1802 e il 1806, Hayter srotolò e decifrò parzialmente circa 200 papiri[6]. Queste copie sono conservate nella Bodleian Library, dove sono conosciuti come "Oxford Facsimiles of the Herculaneum Papyri".[1]

Sempre nel 1802, re Ferdinando offrì sei rotoli a Napoleone Bonaparte come mossa diplomatica. Nel 1803, assieme ad altri tesori, i rotoli furono trasportati da Francesco Carelli: dopo aver ricevuto il dono, Bonaparte consegnò i rotoli all'Institut de France dove furono presi in carico da Gaspard Monge e Vivant Denon[1].

Nel 1810, diciotto papiri srotolati furono consegnati al re britannico Giorgio IV, quattro dei quali furono donati alla Biblioteca Bodleiana di Oxford; gli altri per lo più sono oggi conservati presso la British Library di Londra.[6]

Nel gennaio 1816, Pierre-Claude Molard e Raoul Rochette tentarono di srotolare un papiro con una replica della macchina dell'abate Piaggio, ma l'intero rotolo fu distrutto senza poterne ricavare alcuna informazione[1].

Si tentò in seguito con l'impiegare metodi chimici mediante l'immersione della carta di papiro in liquidi diversi in modo da restituirle flessibilità e reidratarne le fibre.[10]

Nel 1877, un papiro fu consegnato a un laboratorio del Museo del Louvre, dove fu compiuto un tentativo di srotolamento con un "piccolo mulino". Il tentativo fu un insuccesso e il rotolo fu parzialmente distrutto (si salvò solo un quarto del papiro)[1].

Le operazioni di apertura dei rotoli erano estremamente difficili. L'apertura di un rotolo spesso danneggiava o distruggeva completamente il rotolo stesso. Se un rotolo era aperto con successo, l'inchiostro originale, una volta esposto all'aria, iniziava subito a svanire. Inoltre, questa modalità di apertura spesso lasciava pagine attaccate assieme, cosicché si perdevano ulteriori informazioni[8].

Alla metà del XX secolo, solo 585 rotoli o frammenti erano stati completamente srotolati e 209 solo in parte. Dei papiri srotolati, circa 200 sono stati decifrati e pubblicati e circa 150 decifrati ma non pubblicati[6].

Più recentemente, nel 1969, Marcello Gigante fondò il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi (CISPE)[11]. Con l'intento di riprendere gli scavi della Villa dei Papiri e di promuovere il rinnovamento degli studi dei testi ercolanesi, l'istituto adottò un nuovo metodo per lo srotolamento. Utilizzando il metodo "Oslo", il gruppo di lavoro del CISPE separò i singoli strati di papiro. Uno dei rotoli fu scomposto in 300 parti e un altro in un numero leggermente inferiore di parti[1].

A partire dal 1999, i papiri sono stati digitalizzati adottando tecniche di imaging multispettrale (MSI). Esperti internazionali e celebri studiosi presero parte al progetto. Il 4 giugno 2011 fu annunciato che era stato raggiunto l'obiettivo di digitalizzare 1 600 papiri ercolanesi[12][13].

Dal 2007, un gruppo di lavoro dell'Istituto di Papirologia e gruppi di scienziati provenienti dal Kentucky hanno impiegato raggi X e la risonanza magnetica nucleare per analizzare i manufatti[1].

Nel 2009, l'Institut de France in collaborazione con il Centre national de la recherche scientifique ottenne l'immagine di due papiri ercolanesi intatti utilizzando la microtomografia a raggi X (micro-CT) per rivelare le strutture interne dei rotoli[14][15]. Il gruppo che diresse il progetto stimò che se i rotoli fossero stati completamente srotolati avrebbero misurato circa 12–16 m[8]. La struttura interna dei rotoli si rivelò essere estremamente compatta e con molte convoluzioni, vanificando gli algoritmi automatici di srotolamento che il gruppo aveva sviluppato. L'esame manuale di piccoli segmenti della struttura interna dei rotoli ebbe migliori risultati, rivelando le singole fibre del papiro. Sfortunatamente, sui piccoli campioni indagati non è stato possibile trovare inchiostro, poiché gli inchiostri a base di sostanze organiche (quindi a base di carbonio) non sono visibili sui rotoli carbonizzati[8].

«Ciò che vediamo è che l'inchiostro, che è essenzialmente a base di carbonio, non è molto diverso dal papiro carbonizzato»

Nel 2015, un gruppo guidato dal dott. Vito Mocella, dell'Istituto di Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMM)[16][17], annunciò che "... la tomografia a raggi X a contrasto di fase (XPCT) può rivelare varie lettere nascoste dentro i preziosi papiri senza srotolarli [...] Questa ricerca pionieristica ci apre nuove prospettive non solo per i molti papiri ancora non aperti, ma anche per altri che non sono stati ancora scoperti, forse comprendenti una seconda biblioteca di papiri latini ad un livello più basso ancora non scavato della Villa"[18].

Il microscopico rilievo delle lettere sui papiri (un decimo di millimetro[16]) sembra sufficiente per produrre un contrasto di fase osservabile mediante scansioni con tecnica XPCT. Questo gruppo riuscì anche a identificare dei caratteri in un rotolo ancora chiuso[8]. Con lo scopo di rendere queste scansioni utilizzabili, un gruppo sta collaborando con la National Science Foundation e Google per sviluppare un software che possa rimettere nel giusto ordine all'interno del rotolo queste lettere che sono state spostate per effetto della deformazione degli strati[8]. Dando seguito ai risultati di Mocella e dei suoi collaboratori, nel 2016 un altro gruppo di studiosi, guidato da Graziano Ranocchia e da Alessia Cedola, annunciò risultati incoraggianti ottenuti impiegando la XPCT[19] [20].

La svolta fu quando, nel settembre 2016, un ricercatore dell'Università del Kentucky, Brent Seales, utilizzò con successo un nuovo metodo per svelare il testo di un rotolo carbonizzato rinvenuto sulla costa occidentale del Mar Morto[21]. Il metodo, simile a quello di Mocella, è stato applicato ai sei papiri donati da Ferdinando IV a Napoleone[22].

Nel 2019, un team internazionale dell'Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee, del Cnrs-Museo di Storia Naturale di Parigi e del dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza guidato da Graziano Ranocchia ha effettuato una ricerca più approfondita su otto frammenti noti della Storia dell'Accademia di Filodemo con l'innovativa tecnologia di scansione "Hyperspectral imaging" ottenendone, in più di un anno tra rilievi e studi, un ulteriore 25 per cento di caratteri, portando la comprensione del testo da 6200 parole a più di 8000 ed evidenziando anche dodici rare colonne di annotazioni sul verso, affermando così un metodo di rilettura per papiri srotolati che verrà successivamente applicato agli altri 1500 documenti dell'Officina.[23][24]

Nel 2023, per iniziativa di Seales e con il supporto di Nat Friedman e Daniel Gross, è stata promossa una competizione internazionale, la "Vesuvius Challenge", con lo scopo di ricavare porzioni di testo dall'interno di un rotolo ercolanese ancora avvolto (PHerc. 4 Paris) facendo interagire per la prima volta i dati della microtomografia a raggi X e l'Intelligenza artificiale. La competizione ha dato esito positivo e un team di sei papirologi (Daniel Delattre, Gianluca Del Mastro, Robert Fowler, Richard Janko, Federica Nicolardi e Tobias Reinhardt) ha potuto trascrivere il testo del papiro da immagini prodotte dai partecipanti alla competizione, in particolare quelle dei vincitori Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger.[25][26][27] La scoperta ha creato grande entusiasmo nella comunità scientifica internazionale e nuovi risultati sono attesi per le fasi successive della Challenge.

Remove ads

Valore dei papiri

Riepilogo

Prospettiva

Fino alla metà del XVIII secolo, gli unici papiri antichi noti erano alcuni esemplari conservatisi dall'età medievale[28]. Molto probabilmente, questi rotoli non sarebbero mai sopravvissuti al clima mediterraneo e si sarebbero sbriciolati o sarebbero andati comunque persi. Infatti, tutti questi rotoli provengono dall'unica biblioteca pervenutaci intera dall'antichità[1].

Questi papiri contengono un gran numero di testi filosofici greci. Tra i vari papiri, vi sono ampie parti dei libri XIV, XV, XXV e XXVIII dell'opera di Epicuro Sulla natura e opere dei primi suoi seguaci[11]. Dei rotoli, 44 sono stati identificati come opera di Filodemo di Gadara, un filosofo epicureo e poeta. Il manoscritto "PHerc.Paris.2" contiene parte dell'opera di Filodemo Sui vizi e sulle virtù[1] ed anche i testi decifrati più recentemente attengono alla storia della sua scuola[29].

Al filosofo stoico Crisippo le fonti attribuiscono la stesura di oltre 700 opere[30], tutte andate perdute, ad eccezione di pochi frammenti citati da altri autori[31]. Tra i papiri furono rinvenuti parti delle sue opere Sulla provvidenza e Questioni logiche[31]; una terza sua opera potrebbe essere stata recuperata dai rotoli carbonizzati[32].

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads