Timeline

Chat

Prospettiva

Il trionfo di Bacco e Arianna (poesia)

"Canzona" di Lorenzo de' Medici Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

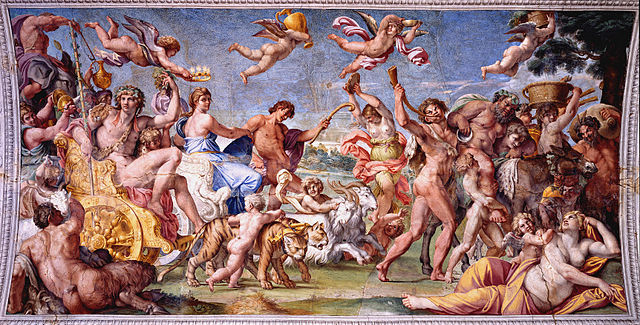

Il trionfo di Bacco e Arianna, o con altro titolo la Canzona di Bacco, è un componimento poetico scritto probabilmente nel 1490 che fa parte dei Canti carnascialeschi (canti di carnevale) di Lorenzo il Magnifico: ha vari aspetti di tipo popolaresco con la presenza di figure mitologiche come Bacco, divinità dell'ebbrezza e del vino, Arianna ed anche di satiri e ninfe.

Remove ads

Contenuto

Riepilogo

Prospettiva

Uomo di grande cultura, profondamente imbevuto di ideali umanistici, Lorenzo de' Medici diede il via al cosiddetto "mecenatismo". Fu proprio da questo, dalla presenza di importanti esponenti della cultura umanistica nella sua corte, come Marsilio Ficino e Luigi Pulci, che poté trarre spunti per la composizione delle sue opere (rispettivamente le Selve d'amore e la Nencia da Barberino). Da considerarsi figura poliedrica, Lorenzo de' Medici affiancò all'attività politica una produzione letteraria intensa e varia nei temi e nei linguaggi.

I Canti carnascialeschi furono composti per essere eseguiti con musica e in forma corale durante le feste del Carnevale.

La canzone descrive e accompagna lo sfilare di carri mascherati di argomento mitologico, ideati dallo stesso Lorenzo. È composta di 60 versi ottonari, riuniti in sette strofe di otto versi ciascuna (ottave), con rime ABABBCCD. Le strofe sono precedute (e, si deve pensare, intercalate) dal ritornello con rime DCCD. Il testo presenta quindi una musicalità facile e ripetitiva, adatta all'esecuzione corale.

Esaltazione del "Carpe diem"

Il trionfo di Bacco e Arianna è quindi un'esaltazione del carpe diem oraziano (cogli l'attimo, cioè goditi il momento senza pensare al futuro) ed è certamente il più famoso di questi canti, con l'attacco del componimento che recita:

«Quant'è bella giovinezza / che si fugge tuttavia!»

Si tratta di un tema caratteristico del XV secolo, ovvero l'esortazione a godere pienamente delle gioie della giovinezza (la bellezza, l'amore, i sensi) nella consapevolezza della loro fugacità. Ciò è sottolineato dall'auspicio dei due versi seguenti della quartina iniziale, che si riproducono poi come ritornello a chiudere tutte le strofe successive:

«Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c'è certezza.»

Remove ads

Musica ed altri media

- Il testo è stato musicato nel Quattrocento da autore ignoto e ripreso da Angelo Branduardi nel 1994 nell'omonima canzone dell'album Domenica e lunedì.

- Il trio tosco-ligure D'Istruzione, già autore delle musiche di San Martino, la poesia di Giosuè Carducci, ha musicato e cantato anche questa di Lorenzo de' Medici.

- Il gruppo neoclassico Camerata Mediolanense ne ha creato un'altra versione musicale con un ritmo più incalzante, inclusa nell'album Campo di Marte nel 2013.

- Il rapper e cantautore Dargen D'Amico ha usato il ritornello nella canzone Lorenzo De' Medici dell'album Vivere aiuta a non morire nel 2013.

- Una versione cantata e musicata, chiamata Inno alla gioventù[1], è presente nel musical Il principe della gioventù, basato sulla Congiura dei Pazzi, di Riz Ortolani.

- Parte del componimento viene recitato da Lorenzo nel film in costume L'arcidiavolo.

Remove ads

Note

Altri progetti

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads