Timeline

Chat

Prospettiva

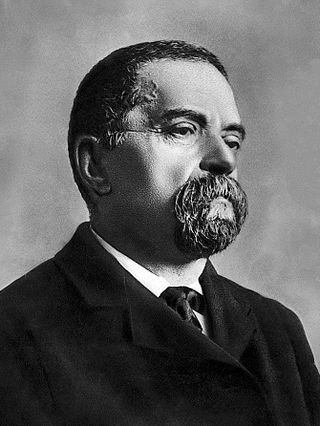

Giovanni Schiaparelli

astronomo e storico della scienza italiano (1835-1910) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Giovanni Virginio Schiaparelli (Savigliano, 14 marzo 1835 – Milano, 4 luglio 1910) è stato un astronomo, storico della scienza e ingegnere italiano.

Fu inoltre senatore del Regno d'Italia, membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia delle Scienze di Torino e del Regio Istituto Lombardo, ed è noto particolarmente per i suoi studi su Marte. Il fratello minore, Celestino, fu un valente arabista.[1]

Remove ads

Biografia

Riepilogo

Prospettiva

Era il primo dei nove figli di Antonino, titolare di una fornace di laterizi, e da Caterina Schiaparelli, entrambi originari di Occhieppo Inferiore, vicino a Biella.

Laureatosi in Ingegneria all'Università degli Studi di Torino nel 1854, studiò astronomia all'Osservatorio di Berlino, sotto Johann Franz Encke, e all'Osservatorio imperiale russo di Pulkovo a San Pietroburgo, sotto Otto Wilhelm von Struve. Rientrato in Italia nel 1860, venne nominato "secondo astronomo" all'Osservatorio astronomico di Brera, a Milano, e, nel 1862, Direttore. Nel 1867 pubblicò la memoria "Note e riflessioni intorno alla teoria astronomica delle stelle cadenti", nella quale teorizzò il nesso tra meteore e comete. Nel 1877 iniziò i suoi studi su Marte, cui è legata la celebre vicenda dei canali del pianeta rosso e della loro geminazione. Importanti anche i suoi studi di storia dell'astronomia.

Morì nel 1910 e oggi la sua tomba si trova al Cimitero monumentale di Milano, nella cripta del Famedio.

Il Museo Civico "A. Olmo" della città natale Savigliano è stato oggetto di una donazione nel 1913 da parte dei familiari dell'astronomo. Sono stati donati i suoi ricordi personali e le sue pubblicazioni. Inoltre lo stesso Museo conserva la documentazione relativa alla realizzazione del monumento all'astronomo che è collocato nel centro cittadino nonché i lavori preparatori, modelli e bozzetti opera di Annibale Galateri autore del monumento.

Remove ads

Attività astronomica

Compì quasi undicimila misure di stelle doppie visuali che sono quelle stelle che, all'oculare del telescopio, appaiono molto ravvicinate tra loro nel cielo. Le stelle doppie visuali possono essere due stelle, legate gravitazionalmente, che orbitano attorno al comune baricentro (dette doppie fisiche) oppure due stelle, senza alcun legame gravitazionale, che appaiono molto ravvicinate solo per effetto prospettico (dette doppie ottiche).

Tra i risultati astronomici, vi fu la scoperta dell'asteroide 69 Hesperia, il 29 aprile 1861, e la dimostrazione dell'associazione degli sciami meteorici delle Perseidi e delle Leonidi con le comete. Schiaparelli verificò, per esempio, che l'orbita dello sciame meteorico delle Leonidi coincideva con quella della cometa Tempel-Tuttle. Queste osservazioni condussero l'astronomo a formulare l'ipotesi, molto successivamente rivelatasi esatta, che gli sciami meteorici potessero essere residui cometari.

Remove ads

Storia della scienza

Schiaparelli fu uno dei maggiori studiosi del suo secolo della storia dell'astronomia antica. Fu tra l'altro il primo a capire che le sfere omocentriche di Eudosso di Cnido e di Callippo di Cizico, a differenza di quelle usate da molti astronomi di epoche successive, non erano concepite come sfere materiali, ma solo come elementi di un algoritmo di calcolo analogo alla moderna serie di Fourier. Propose inoltre un'ingegnosa ricostruzione del sistema planetario di Callippo, che è ancora la base degli studi su questo argomento. Resta celebre la sua affermazione: "Non si dà persona veramente colta che non conosca il latino e il greco".

I canali di Marte

Riepilogo

Prospettiva

Molto popolari presso il grande pubblico furono le osservazioni al telescopio del pianeta Marte compendiate da Schiaparelli in tre pubblicazioni: "Il pianeta Marte" (1893), "La vita sul pianeta Marte" (1895) e "Il pianeta Marte" del 1909. Durante la grande opposizione del 1877, Schiaparelli osservò sulla superficie del pianeta una fitta rete di strutture lineari che chiamò "canali". I canali di Marte divennero ben presto famosi, dando origine a una ridda di ipotesi, polemiche, speculazioni e folklore sulle possibilità che il pianeta rosso potesse ospitare forme di vita senzienti.

L'autore scriveva:

«Piuttosto che veri canali della forma a noi più familiare, dobbiamo immaginarci depressioni del suolo non molto profonde, estese in direzione rettilinea per migliaia di chilometri, sopra larghezza di 100, 200 chilometri od anche più. Io ho già fatto notare altra volta, che, mancando sopra Marte le piogge, questi canali probabilmente costituiscono il meccanismo principale, con cui l'acqua (e con essa la vita organica) può diffondersi sulla superficie asciutta del pianeta.»

La maggior parte delle speculazioni sull'esistenza di una civiltà aliena su Marte fu favorita da un'errata traduzione in inglese del lavoro di Schiaparelli. La parola «canali» fu, infatti, tradotta con il termine «canals» invece del più corretto «channels». Mentre la prima parola indica una costruzione artificiale, il secondo termine definisce una conformazione del terreno che può essere anche di origine naturale.

L'astronomo statunitense Percival Lowell fu uno dei più ferventi sostenitori della natura artificiale dei canali marziani e condusse una dettagliata serie di osservazioni (compendiata nelle pubblicazioni: "Mars", 1895; "Mars and Its Canals", 1906; "Mars As the Abode of Life", 1908) a sostegno dell'ipotesi che i canali fossero delle imponenti opere di ingegneria idraulica progettate dai marziani per meglio gestire le scarse risorse idriche del pianeta. Anche un ingegnere idraulico italiano fu un sostenitore della origine artificiale dei canali di Marte[2].

Tra gli scienziati che contestarono l'esistenza dei canali, vi furono l'astronomo italiano Vincenzo Cerulli (tra i primi ad avanzare l'ipotesi che le strutture di Schiaparelli fossero illusioni ottiche come successivamente dimostrato), l'astronomo inglese Edward Walter Maunder (che condusse degli esperimenti visivi al fine di dimostrare la natura illusoria dei canali) e il naturalista inglese Alfred Russel Wallace che, nel libro "Is Mars Habitable?" del 1907, criticò aspramente le tesi di Lowell affermando che la temperatura e la pressione atmosferica del pianeta erano troppo basse perché potesse esistere acqua in forma liquida, e che tutte le analisi spettroscopiche effettuate fino a quel momento avevano escluso la presenza di vapore acqueo nell'atmosfera marziana.

Le prime foto della superficie del pianeta scattate dalla sonda spaziale Mariner 4, nel 1965, e la prima mappatura realizzata da Mariner 9, nel 1971, misero fine alla disputa rivelando una superficie arida e desertica butterata da crateri da impatto, profonde incisioni e formazioni di origine vulcanica.

Remove ads

Riconoscimenti

- Nel 1872 ha ricevuto la Medaglia d'oro della Royal Astronomical Society per la scoperta del legame tra comete e sciami meteorici [3].

- Nel 1902 ha ricevuto la Medaglia Bruce della Astronomical Society of the Pacific.

- Nel 1956 gli è stato dedicato l'omonimo Osservatorio Astronomico di Varese, fondato da Salvatore Furia.

- Nel 2016 gli è stato dedicato lo Schiaparelli EDM Lander, che costituiva parte della missione spaziale ExoMars sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea e da Roscosmos per esplorare il pianeta Marte. Il lander tuttavia si è schiantato sul suolo del pianeta rosso il 19 ottobre 2016, a causa di un'avaria alle strumentazioni.

In suo onore furono battezzati l'asteroide 4062 Schiaparelli, il cratere Schiaparelli sulla Luna, il cratere Schiaparelli su Marte e lo Schiaparelli Dorsum, una catena montuosa sulla superficie di Mercurio.

Remove ads

Onorificenze

Onorificenze italiane

Onorificenze straniere

Pubblicazioni

- Sulla determinazione della posizione geografica dei luoghi per mezzo di osservazioni astronomiche, Milano, 1872.

- 1873 - Le stelle cadenti, tre letture che riportano le osservazioni sulla pioggia di meteore della sera del 27 novembre 1872.

- Osservazioni sulle stelle doppie, Milano, Hoepli, 1888.

- Sulla distribuzione apparente delle stelle visibili ad occhio nudo, Milano, Hoepli, 1889.

- 1893-1909 - La vita sul pianeta Marte, volume unico postumo che riunisce tre pubblicazioni a fascicoli sulla rivista "Natura ed Arte" (fascicoli n. 5 e 6 - Anno II del febbraio 1893; fascicolo n. 11 - Anno IV del maggio 1895; fascicolo n. 1 - Anno XIX del dicembre 1909).

- 1925 - Scritti sulla storia della astronomia antica (tre tomi), Bologna. Ristampa: Milano, Mimesis, 1997.

Remove ads

Note

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads