Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

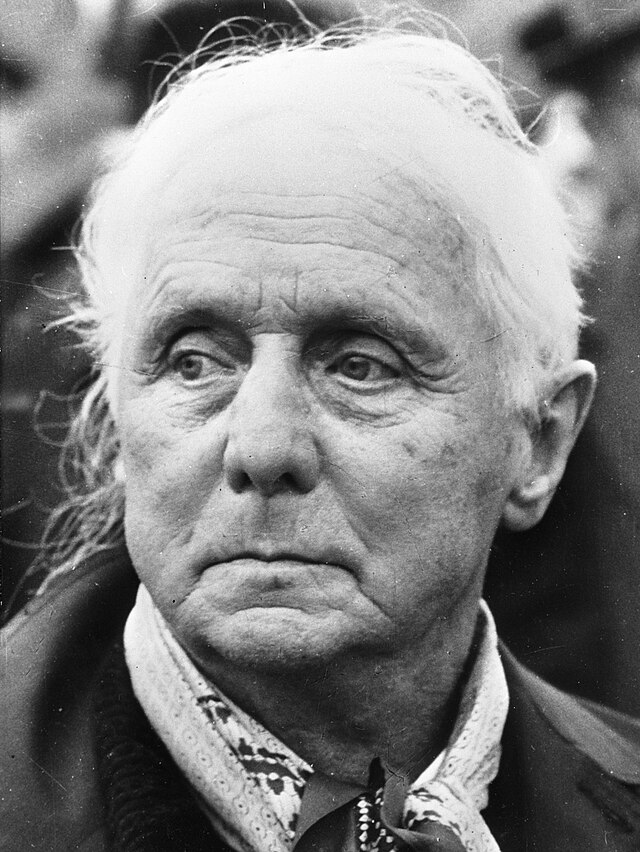

Max Ernst

peintre et sculpteur allemand, américain et français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Maximilian Maria Ernst, dit Max Ernst, né le à Brühl dans l'Empire allemand et mort le à Paris, est un peintre et sculpteur germano-américano-français dont l'œuvre se rattache aux mouvements dadaïste et surréaliste. Allemand de naissance, il acquiert la nationalité américaine en 1948[1] puis française en 1958[2].

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Max Ernst est le fils du peintre Philippe Ernst (1862-1942) et de Louise Kopp.

En 1909, il commence à étudier la philosophie à l'université de Bonn, mais il abandonne rapidement les cours pour se consacrer à l'art. Il rencontre les membres du Blaue Reiter en 1911 avec qui il expose à Berlin, en 1913. La même année, il fait la connaissance de Guillaume Apollinaire et de Robert Delaunay, part pour Paris et s'installe dans le quartier du Montparnasse.

Durant la Première Guerre mondiale, il sert dans l'artillerie allemande, sur le front russe, puis en France[3]. En 1918, il épouse Luise Straus, historienne d'art, avec qui il a un fils, Jimmy. Leur relation tumultueuse ne tient pas et le couple se sépare en 1922. Luise Straus poursuit sa carrière de journaliste avant de mourir dans un camp de concentration nazi vingt ans plus tard.

La période dadaïste et surréaliste

Démobilisé, Max Ernst demeure à Cologne et s'intéresse au mouvement Dada. En 1919, il rend visite à Paul Klee à Munich et crée ses premières peintures, impressions à la main et collages ; il expérimente différents supports et matériaux. En 1920, il fonde le collectif Zentrale W/3 avec deux autres « stupides Occidentaux » (« Weststupidien »), Jean Arp et Baargeld. Au mois de février, ils publient une nouvelle revue La Chamade (Dilettantes, unissez-vous!), avec quelques contributeurs français, au rang desquels André Breton, Paul Éluard et Louis Aragon. La deuxième exposition dada de Cologne (Dada-Vorfrühling) a lieu au mois d' à la brasserie Winter[4]. Il y expose les collages collectifs, rebaptisés plaisamment FaTaGaGa (FAbrication de TAbleaux GArantis GAzométriques), qu'il a réalisés avec Jean Arp. L'exposition déchaîne l'indignation : elle est fermée par la police pour trouble à l'ordre public et provoque la brouille de Max Ernst avec son père.

Avec son comparse Baargeld, Ernst organise la Première internationale dadaïste à Berlin fin . Quelques mois plus tard, en vacances à Tarrenz, dans le Tyrol, il fait la connaissance de Tristan Tzara, et retrouve Hans Arp, Sophie Taeuber et André Breton.

L'enthousiasme du futur groupe surréaliste (et en premier lieu auprès d'André Breton et Paul Éluard) par sa première exposition parisienne en 1921 à la galerie Au Sans Pareil le pousse à s'installer l'année suivante à Montparnasse, où il vit chez le couple Éluard. Il publie cette année-là Les Malheurs des immortels, suite de collages et de poèmes écrits par Paul Éluard. Soutenu par ce dernier, il exerce des petits métiers tout en continuant de peindre.

En 1925, Max Ernst expérimente la pratique du « frottage »[5] : il laisse courir une mine de crayon à papier sur une feuille posée sur une surface quelconque (parquet ou autre texture). Cette technique, qui fait apparaître des figures plus ou moins imaginaires, s'apparente à l'écriture automatique des écrivains surréalistes. Elle donne lieu à la publication d'Histoire naturelle, portfolio de 34 frottages publié l'année suivante par les éditions Jeanne Bucher.

En 1926, il collabore également avec le peintre Joan Miró pour la création de décors pour les spectacles chorégraphiques de Serge de Diaghilev. Avec l'aide de Miró, Max Ernst se lance dans l'élaboration d'une nouvelle technique, le « grattage » du pigment directement sur la toile. Cette participation entraine lors de la première un chahut organisé par les surréalistes, André Breton déplorant que les deux peintres aient « pactisé avec les puissances d’argent »[6]. Ernst est également actif, avec d'autres surréalistes, à l'Atelier 17[7]. En 1927, il épouse Marie-Berthe Aurenche, la soeur du scénariste Jean Aurenche.

Max Ernst renoue avec la pratique du collage en 1929 avec La Femme 100 têtes (éditions du Carrefour), « roman-collage » réalisé à partir de gravures tirées de revues scientifiques et de romans populaires français de la fin du XIXe siècle. Si ce livre, légendé par Ernst lui-même et préfacé par André Breton, n'est pas le premier à raconter une histoire au moyen de collages[8], son ampleur (quelque 147 collages) est sans précédent. Un an plus tard, l'artiste donne à partir des mêmes sources un deuxième roman-collage plus bref, Rêve d'une petite fille qui voulut entrer au Carmel (éditions du Carrefour), qui se caractérise par des légendes plus narratives et un ton violemment anticlérical, tout le livre étant une parodie de la vie de la petite Thérèse de Lisieux. Ernst clôt ce cycle en composant au cours de vacances en Italie un troisième et dernier roman-collage, Une semaine de bonté (éditions de la galerie Jeanne Bucher, 1934)[9], qui propose 182 images cette fois-ci dépourvues de toute légende. Avec le groupe surréaliste, il participe d'octobre à au 6e Salon des surindépendants[10].

En 1934, au contact d'Alberto Giacometti, il commence à sculpter. En 1937, il rencontre Leonora Carrington avec qui il part vivre à Saint-Martin-d'Ardèche où il achète une maison qu'il décore de fresques et de bas-reliefs[11]. Il illustre l'ouvrage La dame ovale de Leonora Carrington. En 1938, la mécène américaine Peggy Guggenheim achète un bon nombre d'œuvres de Max Ernst qu'elle expose dans sa nouvelle galerie d'art à Londres[12]. La même année, Max Ernst quitte le groupe des surréalistes, refusant de se plier aux injonctions d'André Breton qui veut le convertir au trotskisme et le séparer d'Éluard.

La période américaine

Dès le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en , Max Ernst est arrêté comme « étranger ennemi » et interné dans le camp des Milles près d'Aix-en-Provence en compagnie de Hans Bellmer, dont il dessine un portrait durant leur captivité. Au cours de cette période, il sera temporairement interné dans le camp de Loriol-sur-Drôme[13]. Des Alliberts, hameau de Saint-Martin-d'Ardèche, il écrit au préfet de l'Ardèche le pour solliciter un visa pour les États-Unis, qu'il obtient le (Archives de l'Ardèche). Avec l'aide du journaliste américain Varian Fry, fondateur du Comité américain de secours à Marseille en , il réussit à quitter le pays en compagnie de Peggy Guggenheim. Ils arrivent aux États-Unis en 1941. Accueillis par Jimmy, le fils de Max Ernst, ils voyagent à travers les États-Unis et se marient l'année suivante – là encore, le mariage sera de courte durée.

Max Ernst vit à New York où, aux côtés de Marcel Duchamp, André Breton et de nombreux intellectuels français[14],[15], il prépare le terrain à l'expressionnisme abstrait de peintres américains comme Jackson Pollock. Ernst expérimente d'ailleurs le dripping plus tard adopté par Pollock, en laissant couler sur une toile de la peinture à partir d'un récipient troué. En 1942, le magazine View, dirigé par le poète surréaliste américain Charles Henri Ford (en), lui consacre un numéro spécial. Ses expositions rencontrent cependant peu de succès.

| Images externes | |

| Max Ernt et Dorothea Tanning, sculpture Capricorne, Sedona, photographie John Kasnetsis[16]. | |

| Max Ernst et Dorothea Tanning jouant aux échecs, Sedona, photographie Bob Towers[17]. | |

Son mariage avec Peggy Guggenheim est un échec. En , il épouse Dorothea Tanning à Beverly Hills (Californie). Le couple Ernst-Tanning s'installe à Sedona (Arizona). Inspiré par la faune et la flore de la région, il crée des sculptures. En 1948, il est naturalisé américain[1], écrit le traité Beyond Painting, puis part voyager en Europe en 1950. Il expose ses travaux américains à la galerie René Drouin à Paris. En 1952, il devient satrape du Collège de 'Pataphysique.

Il meurt le à son domicile parisien situé rue de Lille[18].

Remove ads

Œuvres

- 1920 :

- Le Rossignol chinois, collage (12,2 × 8,8 cm), musée de Grenoble[n 1],[20].

- Le Punching Ball ou L'Immortalité de Buonarotti ou Max Ernst et Caesar Buonarotti, collage, photographie et gouache sur papier (17,6 × 11,4 cm), collection privée[21].

- C'est le chapeau qui fait l'homme, collage, MoMA, New York[22].

- 1921 :

- L'Éléphant de Célèbes, Tate Gallery, Londres.

- Portrait d'Éluard, collage rehaussé d'aquarelle sur papier blanc, (19,3 × 11,5 cm), musée Zervos - maison Romain-Rolland, Vézelay[23].

- 1922 :

- La Chute de l'ange, collection particulière[24].

- Œdipus Rex, huile sur toile, 93x102 cm, collection particulière[25].

- Au rendez-vous des amis, huile sur toile (130 × 195 cm), musée Ludwig, Cologne[26],[27].

- 1923 :

- Castor et pollution, collection particulière[28].

- Ubu Imperator, huile sur toile (81 × 65 cm), Musée national d'Art moderne, Paris[29].

- La Femme chancelante, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

- Pietà ou La révolution, la nuit, Tate Modern, Londres.

- Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis, huile sur plâtre, déposée sur toile (175 × 80 cm), Musée national d'art moderne, Paris[29].

- La Belle jardinière (Création d'Éve), huile sur toile (196 × 114 cm), œuvre disparue en 1939[30].

- 1924 :

- Deux enfants menacés par un rossignol, huile sur bois et éléments de bois peints, Museum of Modern Art, New York[31].

- 1925 :

- L'Armée céleste.

- La Forêt, huile sur toile, (87 × 65 cm), musée d'Arts de Nantes[32].

- Le Fascinant Cyprès, collection particulière[33].

- 1926 :

- La Vierge corrigeant l’enfant Jésus devant trois témoins : André Breton, Paul Eluard et le peintre, Musée Ludwig, Cologne[34].

- Deux Jeunes Filles nues, huile sur toile (83,5 × 62,5 cm), musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg[35].

- Marine sombre, huile sur toile avec frottage et grattage (65,5 × 54,5 cm)[35].

- 1927 :

- Monument aux oiseaux, musée Cantini, Marseille.

- Le baiser, huile sur toile, 130x160 cm[36]

- La Horde, huile sur toile (114 × 146 cm), Amsterdam, Stedelijk Museum[37].

- La Forêt, huile sur toile (80,7 × 100 cm), musée de Grenoble[38].

- L'Oiseau forestier, 1927-1928, huile sur papier collé sur carton et grattage (31 × 22 cm), musée Picasso, Paris[39].

- 1928 :

- Fleurs, 1928-1929, huile sur toile (65 × 81 cm), musée d'Art moderne de Paris[40].

- Chimère[41].

- 1929 :

- La Femme 100 têtes, roman-collage publié aux éditions du Carrefour (réédité aux éditions Prairial, 2016).

- Coquilles fleurs [42].

- 1930 :

- Loplop présente Loplop, Menil Collection, Houston.

- Rêve d'une petite fille qui voulut entrer au Carmel, roman-collage publié aux éditions du Carrefour (réédité aux éditions Prairial, 2019).

- 1931 :

- Forêt et soleil

- 1933

- Couple zoomorphe en gestation[43].

- 1934 :

- Une semaine de bonté, roman-collage publié aux éditions Jeanne Bucher.

- 1935:

- Paysage au germe de blé, Collection de Treilles (collection particulière d'Anne Gruner Schlumberger)

- 1935-1936 :

- La Ville entière, Fondation Beyeler, Riehen.

- 1935-1937 :

- L'Ange du foyer ou Le Triomphe du surréalisme, Munich, Staatsgalerie moderner Kunst[44].

- 1937 :

- Les Barbares, Metropolitan Museum of Art, New York.

- 1938

- La Nature à l'Aurore, Museum of Modern Art, New York.

- 1940 :

- Arbre solitaire et arbres conjugaux, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.

- La Mariée mise à nu, Fondation Peggy Guggenheim, Venise.

- L'Antipape, 1941-1942, Fondation Peggy Guggenheim, Venise.

- L'Europe après la pluie, Wadsworth Atheneum, Hartford (Connecticut), collection Ella Gallup et Mary Catlin Sumner.

- Le Roi joue avec la reine, sculpture, Menil Collection, Houston.

- Le Capricorne, sculpture, musée national d'Art moderne, Paris, don de l'artiste[29].

- Après moi le sommeil, huile sur toile, Musée national d'art moderne, Paris[29].

- Le Jardin de la France, huile sur toile, Musée national d'art moderne, Paris[29].

- Les Jeunes et les jeux twistent, huile sur toile (116 × 89 cm)[45].

- L'Immortel, sculpture géante en verre[réf. nécessaire].

- L’Œil du silence, 1943-1944, décalcomanie[46].

- 1942

- Jeune homme intrigué par le vol d'une mouche non euclidienne, 1942-1947, huile et peinture-laque sur toile (82 × 66 cm)[47],[n 2].

- L'Antipape, huile sur toile[48]

- L'Europe après la pluie, huile sur toile[49]

- Jour et nuit, huile sur toile[50]

- La planète affolée, huile sur toile[51]

- Le surréalisme et le peinture, huile sur toile[52]

- 1945

- Euclide, huile sur toile[56]

- 1946 :

- Les phases de la nuit[n 4]

- 1953 :

- Coloradeau, huile sur toile (55,2 × 46,3 cm), Musée d'Art moderne de Paris[40].

- 1956

- Pendant que la Terre dort, huile sur toile (89 × 116 cm), musée d'art Goulandrís, Athènes[58]

- 1959

- Un tissu de mensonges, huile sur toile, 200x300 cm[59]

- 1960 :

- Un Chinois égaré, 1960, bronze (76 × 37,4 × 19,7 cm), musée de Grenoble[38].

- La Dernière forêt, 1960-1970, huile sur toile (113 × 146 cm), Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (dépôt du MNAM)[60].

- 1962 :

- Le Jardin de la France, huile sur toile (114 × 168 cm), peint sur la toile Salambô (Salon de 1898) de Michel Richard-Putz[30].

- 1967 :

- Retour de la belle jardinière, Menil Collection, Houston.

- Le Grand Assistant, bronze, quartier de l'Horloge, Paris et fondation Gianadda, Martigny, parc de sculptures.

- Forêt rouge, bois, clous, plastique et huile sur toile (211 × 88 × 40 cm), galerie Arnold Herstand, New York[61].

- Mon ami Pierrot, Kunsthalle de Bielefeld.

- 1968 :

- Aux cracheurs, aux drôles, au génie, 1968, fontaine composée de plusieurs sculptures, Amboise[n 5].

Remove ads

Décors au théâtre

- 1926 : Romeo et Juliette de Constant Lambert, par les Ballets Russes de Serge de Diaghilev.

- 1937 : Ubu enchaîné d'Alfred Jarry, mise en scène de Sylvain Itkine, théâtre de l'Exposition universelle de 1937.

Expositions

- Une rétrospective lui a été consacrée pendant l'hiver 1991-1992 à Paris au Centre Georges-Pompidou.

- Un musée Max Ernst (de) comprenant 300 œuvres a été ouvert à Brühl, sa ville natale, en 2005.

- L'Eléphant Célèbes et Ubu Imperator ont été exposés en 2005-2006 à Paris au musée national d'Art moderne dans le cadre de l'exposition « Dada ».

- Sa maison au lieu-dit Le Pin Perdu à Huismes (Indre-et-Loire) est devenue une résidence d'artiste.

- Exposition Les Collages de Max Ernst « Une semaine de bonté », à Paris au musée d'Orsay, de juin à .

- Exposition rétrospective Max Ernst, à Riehen à la fondation Beyeler, de mai à .

- Exposition Max Ernst. Le Jardin de la France, du samedi au lundi , au musée des Beaux-Arts de Tours.

- Une exposition permanente à Seillans, la collection Max Ernst-Dorothea Tanning, conserve une partie des estampes réalisées durant les douze dernières années de sa vie et qui sont le reflet de ses procédés. Max Ernst a également fait don à la municipalité de Seillans d'une sculpture géante, Le Génie de la Bastille, qui est installée sur la place de la République.

- Exposition Max Ernst. Mondes magiques, mondes libérés, hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, du 4 mai au 8 octobre 2023[67].

Remove ads

Distinctions

- Officier de la Légion d'Honneur en [68].

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads