Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Louis Rossel

condamné à mort en France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

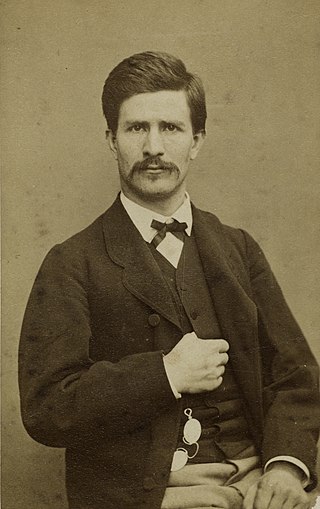

Louis Rossel, né le à Saint-Brieuc[1] et fusillé le au camp de Satory à Versailles, est un militaire et homme politique français.

Avec le grade de colonel, il est le seul officier supérieur de l'armée française à rallier la Commune de Paris en 1871, et à y jouer un rôle important, comme délégué à la Guerre. Après l’écrasement du mouvement, refusant l’exil que lui offre Adolphe Thiers, il est fusillé à l’âge de 27 ans.

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Enfance et carrière

Louis Nathaniel Rossel est issu d'une famille bourgeoise protestante nîmoise, descendante de camisards cévenols originaires de Saint-Jean-du-Gard. Fils du colonel Louis Rossel, officier de la Légion d'honneur et de l’Écossaise Sarah Campbell, il a deux sœurs : Isabella et Sarah. La famille Rossel est profondément républicaine : son père, officier, refuse de prêter serment à Napoléon III[2].

Il suit des études dans sa ville natale de Saint-Brieuc, où son père était en poste comme chef de bataillon d'infanterie, puis Mâcon, Nîmes, plus longuement au Prytanée national militaire de La Flèche, dès 1855 avant d'intégrer l'École polytechnique[a].

En 1867, Rossel se lie d'amitié avec Jean Macé, le créateur de la Ligue de l'enseignement, dont il embrasse ardemment l'idée et pour laquelle il fait de la propagande[3]. Il commence l’enseignement de cours de grammaire aux classes défavorisées et s'engage pour l'école laïque. Il a, à cette occasion, ses premiers véritables contacts avec des ouvriers. Il considère que ceux-ci ne profitent pas pleinement des cours : « On leur a appris à lire (...) mais non pas la manière de s’en servir[4] ».

Fin stratège, il démontre, à la parution, en 1869, du dernier volume de la correspondance de Napoléon Ier, que les livres de stratégie attribués à ce dernier par la commission chargée de publier la correspondance, ne sont pas et ne peuvent pas être de lui[5]. Passée relativement inaperçue, en raison de l’émotion suscitée par le récent assassinat de Victor Noir, cette critique parue le dans le Temps sous le titre de « Deux pastiches de Napoléon », était néanmoins suffisamment hardie pour alarmer la Commission, frappée par la compétence de Rossel et l’esprit de judicieuse critique attesté par ses articles. D'après Charles Prolès, Le général Bertrand, directement mis en cause, ayant protesté et offert de prouver la parfaite authenticité des manuscrits communiqués à la Commission de la correspondance de Napoléon, Rossel serait monté à Paris pour se rendre chez le compagnon de l’empereur déchu à Sainte-Hélène. Ce dernier ayant fait passer sous ses yeux un grand nombre de pièces et de documents, une discussion sérieuse se serait engagée, à l’issue de laquelle la Commission aurait concédé que Rossel avait dit vrai[6]. Cette anecdote est évidemment fausse, le général Bertrand étant mort le 31 janvier 1844, soit plus de sept mois avant la naissance de Rossel, et 26 ans avant la publication de l'article en question.

Guerre de 1870

Promu capitaine, alors qu’il n’a pas encore vingt-cinq ans[6], lors de la guerre franco-allemande de 1870, il accourt à Paris, où il se démène pour être affecté au théâtre des opérations. Il était près de démissionner pour s’engager comme simple soldat, lorsque le colonel Tézenas le fait affecter au génie à Metz, avec la dernière armée française d'importance. Peu après son affectation il écrit au journal le Temps où il appelle à mener une lutte de type guérilla face aux Prussiens parlant de « faire une chouannerie en grand[7]».

Arrivé le jour même de la bataille de Wissembourg, il s’emploie activement aux travaux des fortifications extérieures. Rapidement convaincu de l’incapacité absolue et sans remède des chefs, généraux et états-majors, il envoie, dès le lendemain de la défaite de Reichshoffen, un article au Temps, dans lequel il expose un plan de campagne, faisant appel à tout le pays aux armes et organisant cette immense levée en petites bandes qui auraient agi séparément, les corps d’armée réguliers ne devant faire que soutenir l’action toujours engagée par les partisans[6].

La façon dont le maréchal Bazaine conduit les opérations militaires irrite ce patriote au caractère entier, résolu, indomptable, qui estime alors que la victoire est encore atteignable, mais se persuade que certains hommes politiques, comme Adolphe Thiers, et maréchaux, dont Bazaine, ne le souhaitent pas. La raison de cette « abdication » viendrait, selon lui, du souhait de ces derniers de restaurer un ordre moral conservateur voire monarchique. Ayant appris que Bazaine est sans nouvelles de Paris, il veut traverser les ligues ennemies pour aller chercher des nouvelles de l’extérieur et en porter de Metz au gouvernement, mais l’autorisation est refusée. Dès lors, ne doutant plus de l’ineptie, ou de la trahison de son chef, qui mène l’armée de Metz à sa perte à grands pas, il forme, de concert avec un certain nombre d’officiers, le projet de faire arrêter et traduire Bazaine devant un conseil de guerre, pour le remplacer par un autre général et tenter un suprême effort pour dégager l’armée de l’encerclement où elle se trouve. Ce complot éventé, il est, sur l’ordre de Bazaine, emprisonné au fort de Plappeville, avec le capitaine de Boyenval. Bazaine n'ordonne effectivement pas d'offensive et finit par capituler, livrant Metz aux « souillures de l'étranger[b] ».

Au moment de la capitulation, un commandant d’état-major le laisse s’échapper. Déguisé en paysan, il parvient à traverser les lignes allemandes, gagne la Belgique, où, le premier, dans un article non signé dans l'Indépendance belge du 4 novembre 1870, il s’élève contre l’indigne conduite du maréchal. Pour lui, « Dans cette abominable histoire, la part des chefs est immense[9]. » Après un court voyage à Londres où se trouve sa mère, il rentre en France et se rend à Tours, pour se mettre à la disposition du gouvernement de la Défense. Souhaitant s'entretenir avec Léon Gambetta, alors ministre de la Guerre, il y parvient grâce à un ami polytechnicien et essaie de le convaincre de continuer le combat. Gambetta le charge alors d’aller dans le nord de la France pour s’assurer de l’état des forces militaires et des moyens de défense dont il pouvait disposer. Favorable à la résistance, ce dernier est néanmoins mis en minorité au sein de son gouvernement. Il organise alors la rencontre entre Louis Rossel et le délégué du ministre de la Guerre, Charles de Freycinet, protestant comme lui. Ce dernier, dans l'incapacité de situer lui-même les armées françaises et de les coordonner, accorde à Rossel le soin d'inspecter les armées du Nord et de former des officiers. Rossel s'y rend et revient quinze jours plus tard, estimant que sa mission est inutile[10]. Il revoit alors Gambetta et lui remet un rapport proposant des possibilités de reprise du combat, mais ce dernier, qui n'a plus d'influence, ne donne pas suite, et démissionnera le [c].

À son retour, dans les premiers jours de décembre, il est nommé colonel auxiliaire et directeur du génie au camp de Nevers[d]. Il remplit encore ces fonctions lorsqu’il reçoit la nouvelle de l’insurrection qui vient d’éclater à Paris le . Dès le lendemain, il écrit au ministre de la guerre pour se mettre à la disposition des forces gouvernementales qui peuvent y être constituées. Adolphe Thiers interdit la plupart des journaux contestataires, prend des mesures jugées autoritaires et déplace son nouveau gouvernement à Versailles avec l'armée régulière. Pour Rossel, il pactise avec l'ennemi et abandonne le peuple. Il se « range sans hésitation du côté de celui qui n’a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs de généraux coupables de capitulation », et rejoint la Commune de Paris le .

Commune de Paris

Implication

À peine arrivé, il se met en relation avec les membres du comité du XVIIe arrondissement et, après présentation au Comité central siégeant à l’Hôtel de ville, il reçoit le commandement de la 17e légion de la Commune. Chef d’état-major de la Commune, le , il considère alors que sans une organisation des soldats, cette dernière court à sa perte. La plupart d'entre eux désertent ou refusent tout combat alors même que l'armée régulière des Versaillais, très entraînée, se trouve aux portes de la capitale. La discipline toute militaire qu’il tente d’établir dans cette légion, ayant suscité le mécontentement, il est arrêté, le 2 avril mais, après l’insuccès de la sortie du 2 et du 3 avril, il est relâché et, sur la recommandation du membre de la Commune Charles Gérardin, le général Cluseret le choisit pour chef d’état-major. Après l’institution, par la Commune, d’une cour martiale, il en devient le président, le , avant de démissionner, le , ulcéré par son manque de moyens et d'écoute. Allant dans son sens, La Commune le nomme le délégué à la Guerre en remplacement de Cluseret[13]. Cependant, les moyens lui manquent et l'armée des Communards n'est guère formée à se battre. Sur les 200 000 hommes officiellement à la Garde nationale, seule une partie se bat.

D'après le communard blanquiste Gaston Da Costa, Rossel, entravé dans ses projets de réorganisation militaire par la lenteur du parlementarisme de la Commune, projette un complot en vue d'instaurer une dictature[14]. Selon Rossel, cette accusation en désaccord avec ses convictions personnelles émane de son opposant le plus virulent, Félix Pyat : « Je ne briserai pas l'obstacle, car l'obstacle, c'est vous et votre faiblesse : je ne veux pas attenter à la souveraineté publique[e]. » Toujours d'après Da Costa, Rossel s’en entretient avec Raoul Rigault qui ne rejette pas le principe d’un coup d’État mais le conditionne au retour de Blanqui qu’il espère faire évader de sa prison de Figeac. Louise Michel, dans son histoire de la Commune[16], semble invalider cette thèse défendue plus tard par Da Costa : pour elle, « Rossel avait la science des armées régulières », mais « ignorait ce qu'est une armée d'insurgés » ; elle considère le retrait de Rossel comme le fruit d'une « incompréhension » et écrit : « Ce fut une perte réelle ; Versailles le prouve en l'assassinant[16]. »

Après la prise du Moulin Saquet et celle du fort d'Issy par l’armée de Versailles le , Rossel fait placarder le 9 sur les murs de Paris, et sans avertir la Commune, une affiche déclarant la perte du fort. Puis il écrit une lettre de démission adressée à la Commune, qu'il clôt par : « je me retire et j’ai l’honneur de vous demander une cellule à Mazas ». Le , il assiste à une revue des troupes place de la Concorde. Il se rend ensuite à l'Hôtel de ville, où sa présence soulève une tempête parmi les délégués. La Commune veut le faire passer en cour martiale. Certains membres du Comité de salut public, notamment le blanquiste Félix Pyat[f], veulent ouvertement sa mort, tandis que d'autres le considèrent comme leur seul espoir.

Selon Da Costa, après la chute du fort d'Issy et la démission de Dombroswski, Rossel espère profiter de ce choc pour, au cours d’une revue des troupes place de la Concorde, convaincre les légions de Fédérés de marcher sur l’Hôtel de ville pour renverser l’assemblée de la Commune. En fin de matinée, le nombre d’hommes des légions réunis sur la place lui paraissant insuffisant pour tenter l’aventure, il se rend à l’Hôtel de ville pour juger de l’état de l’Assemblée. En butte à l’hostilité du Comité central, qui l’accuse d’aspirer à la dictature et demande sa destitution, il aurait ensuite donné sa démission avec fracas[14][g]. Selon sa lettre de démission de Rossel, il a vainement essayé d’organiser 7 000 hommes – sur les 12 000 qu’on lui avait promis – pour débloquer le fort d'Issy[3]:196.

Arrêté le jour même, par ordre du comité de Salut public, il est gardé à vue à la questure de l’Hôtel de ville, sous la garde du membre de la Commune Charles Gérardin, qui le laisse s’échapper. Louise Michel écrit à ce propos : « Avec le concours de son ami Charles Gérardin, il s'échappa d'autant plus volontiers, que la Commune le préférait ainsi[21] ». Blessé lors d'une chute de cheval, Rossel reste à Paris, caché jusqu'au à l’hôtel de Montebello, boulevard Saint-Germain, où il se fait inscrire sous un faux nom, en prenant la qualité de contremaitre du chemin de fer de l’Est. Arrêté par les Versaillais, il déclare alors préférer être « du côté des vaincus, du côté du peuple[22]. »

Exécution

Conduit à Versailles et traduit devant un conseil de guerre, il est condamné à mort, le 8 septembre. Cette sentence ayant été annulée pour vice de forme, il comparait le 7 octobre suivant devant un nouveau conseil de guerre, qui le condamne à la même peine. Le 27 octobre suivant, le nouveau pourvoi en cassation introduit sur les instances de son avocat, est rejeté[23]. La famille nîmoise de Louis-Nathaniel, des étudiants parisiens, plus de deux cents Messines, des notables de Nîmes, de Montauban, des responsables protestants, Victor Hugo, le colonel Denfert-Rochereau et de nombreux intellectuels adressent, le 11 septembre, une pétition au président de la République pour demander sa grâce. Les étudiants de Paris font de même, et un certain nombre d’entre eux, conduits par Jules Amigues, se rendent, le 24 novembre, à Versailles pour obtenir une audience de Thiers, qui propose à Rossel un exil à vie[24], que celui-ci refuse, préférant mourir plutôt que de quitter la France[25]. Leur démarche est sans résultat. La commission des grâces, après avoir longtemps hésité, se prononce contre une mesure de clémence, et, le 28 novembre, ordre est donné de procéder à son exécution[23].

Il est fusillé, le , à l’âge de vingt-sept ans, au camp de Satory en même temps que Théophile Ferré et le sergent Bourgeois. Au vieux sergent décoré qui lui veut bander les yeux, il dit : « Pas vous, mon ami, laissez ce soin à M. le ministre[24]:684… » D’après l'étude de Me Julien Larnac, publiée en 1871, d'un point vue juridique, la sentence est illégale et constitue une erreur judiciaire. Son exécution est, pour Adolphe Thiers, motivée politiquement: « Il fallait faire un exemple[26]. » Aux supplications de sa mère et de sa sœur, il n’avait trouvé à répondre que : « Les communeux ont détruit ma maison[24]:681 ! »

Louis-Nathaniel Rossel est inhumé, discrètement et de nuit, au cimetière protestant de Nîmes, aux côtés de sa sœur et de ses parents et non loin du tombeau familial Rossel-Dombre-Cadène. De vives manifestations en sa faveur éclatent dans la ville lorsqu’il est enterré.

Certains hommes politiques lui rendent hommage, tels Charles de Gaulle[27] et Jean-Pierre Chevènement[28]. Jean Dutourd lui dédie en 1956 son essai autobiographique les Taxis de la Marne.

Remove ads

Hommages

- La Complainte de Rossel, chant révolutionnaire.

Publications

- Mémoires et correspondance, préface de Victor Margueritte, Stock, 1908.

- La Défense de Metz et la lutte à outrance, Paris, Le Chevalier, , 61 p., in-8º (OCLC 12774162, lire en ligne sur Gallica).

- La Capitulation de Metz, Alençon, De Broise, , 15 p. (OCLC 80623386, lire en ligne).

- Derniers jours, 1871.

- Jules Amigues, éd., Rossel : papiers posthumes, recueillis et annotés par Jules Amigues, Paris, Lachaud, , 56 p. (lire en ligne sur Gallica).

- Mémoires, procès et correspondance, présentés par Roger Stéphane, Paris, Pauvert, 1960, 528 p.

- Grandeur de Rossel, par Jean Féraudy, les Documents français, Presses continentales, 1972

- Abrégé de l'art de la guerre, extraits des (œuvres de Napoléon, Jomini, l'Archiduc Charles), annotés par L.N. Rossel, Paris, Lachaud, 1871, xix, 270 p.

- Œuvres posthumes d'un héros de la commune, fusillé pour l'exemple à l'âge de 27 ans, Paris, réédition Théolib, 2014 (ISBN 978-2-36500-085-7).

Notes et références

Bibliographie

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads