Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Guerre du Caucase

série d'opérations militaires menées de 1817 à 1864 par l'Empire russe, ayant abouti à l'annexion de la Ciscaucasie De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La guerre du Caucase ou conquête du Caucase est une série d'opérations militaires menées de 1817 à 1864 par l'Empire russe, ayant abouti à l'annexion de la Ciscaucasie. Elle est la guerre la plus longue qu'ont conduite les Russes dans leur histoire[1].

Remove ads

Contexte

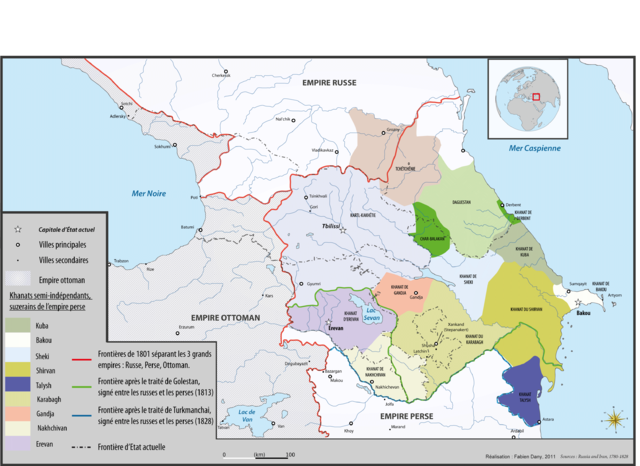

La résistance plus ou moins organisée des Nord-Caucasiens à la poussée russe commence en 1785, sous le commandement de cheikh Mansour[2]. Si celui-ci est défait et capturé par les Russes en 1791, son action les oblige à abandonner la construction de la route militaire reliant la Russie à la Géorgie (cette dernière est passée en 1783 sous protectorat de l'Empire russe avant d'en devenir une province à proprement parler en 1801). Avec l'arrêt des travaux de fortifications, cessent également les « brigandages » des Nord-Caucasiens. Ils reprennent de nouveau en 1800 lorsque les Russes recommencent à ériger des forteresses le long de la Route militaire géorgienne[3].

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

La guerre du Caucase a lieu sous le règne de trois tsars : Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II. Les chefs militaires russes les plus importants sont Alexis Iermolov (campagne de 1816-1827), Mikhaïl Vorontsov (campagne de 1844-1854) et Alexandre Bariatinski (campagne de 1856-1862). Les écrivains Mikhaïl Lermontov et Léon Tolstoï y prennent part, et le poète Alexandre Pouchkine y fait référence dans son poème byronien Le Prisonnier du Caucase (1821).

L'invasion russe rencontre une résistance acharnée. La première campagne, qui s'achève au moment de la mort d'Alexandre Ier et de la révolte décembriste de 1825, ne permet d'obtenir que de maigres succès face à ce que les chefs militaires russes considéraient n'être qu'une « poignée de sauvages » : un échec surprenant, puisque l'armée impliquée était celle qui venait de vaincre Napoléon. Les succès des armées d'Alexis Iermolov sont de plus entachés de tristes réussites, dont la quasi-extermination de certaines populations, dont les Tchétchènes[4]. Si les actions d'Iermolov sont saluées par Pouchkine dans son Prisonnier du Caucase[5], elles laissent sceptique le général Mikhaïl Orlov, qui avait reçu la capitulation de Paris en 1814[6] : « Je crois que malgré toute son intelligence, il [Iermolov] est incapable de pacifier cette contrée. Il est tout aussi difficile d'asservir les Tchétchènes et d'autres peuples de cette région que d'aplanir le Caucase. Cette œuvre s'accomplira non pas avec les baïonnettes mais avec le temps et les lumières qui nous font également défaut. […] Cela étant dit, il y a quelque chose de majestueux dans cette guerre permanente, et les portes du temple de Janus ne se ferment pas en Russie, comme dans la Rome antique. Qui, à part nous, peut se vanter de mener une guerre éternelle ? »[7]. Il est à noter que ces lignes datent de 1820 et qu'il faudra attendre encore 44 ans avant que la guerre ne touche à sa fin.

Entre 1825 et 1830, l'intensité des opérations diminue, la Russie étant impliquée dans deux autres conflits, contre l'Empire ottoman et la Perse. Alors qu'elle a obtenu des succès considérables au cours de ces deux guerres, les combats reprennent dans le Caucase, contre le mollah Ghazi et Gamzat-bek, puis l'imam Chamil, qui conduit la résistance des montagnards dès 1834, et jusqu'à sa capture par Bariatinski en 1859.

La seconde période d'accalmie a lieu après la trêve conclue avec Chamil en , lorsque la Russie est engagée dans la guerre de Crimée. Cependant, la trêve fut de courte durée, puisque la guerre recommença à la fin de la même année.

La guerre du Caucase s'achève avec la conquête du Nord du Caucase et l'exode massif de musulmans vers l'Empire ottoman (notamment l'exode des Circassiens). Chamil, de son côté, prête allégeance au tsar et est exilé par la suite en Russie centrale. La guerre se termine officiellement le ( dans le calendrier julien), avec une déclaration du tsar.

Remove ads

Rôle des Tchétchènes

Résumé

Contexte

Les Tchétchènes, qui constitueront plus tard « le principal pilier du pouvoir de Chamil »[8], font dès le début de la guerre l'objet d'une attention particulière dans les visées expansionnistes russes au Caucase de l'est[9],[a]. « De toutes les tribus indigènes de l'Oblast du Terek, celle des Tchétchènes, de par son nombre, son organisation sociale et plus encore en raison des propriétés topographiques du territoire qu'elle occupe, a conservé plus longtemps que les autres sa capacité à résister et, effectivement, elle l'a exercée contre nous de la façon la plus déterminée qui soit. Les premières expéditions que nous avons menées contre ce peuple, et dans lesquelles nous avions perdu nos moyens, notre temps et la vaillance militaire des soldats russes, n'ont en réalité pas permis de le soumettre définitivement à notre autorité »[13], constate en 1863 le général Mikhaïl Loris-Melikov, chef de l'Oblast du Terek. L'année suivante, le général Alexandre Kartsov, adjoint du commandant en chef des forces russes au Caucase, abonde dans le même sens : « Ici [en Tchétchénie], tout s'est ligué contre nous : et le caractère du peuple, et son organisation sociale, et le terrain. »[14] En 1783 déjà, le général Pavel Potemkine rapportait à son parent éloigné Grigori Potemkine (favori de l'impératrice Catherine II) : « Les Tchétchènes sont le peuple qui, de par ses penchants bestiaux, ne connaît jamais la paix et qui, à chaque occasion qui s'offre à lui, recommence son insolente résistance, malgré ses amanats [otages que les Russes détenaient en garantie de la sujétion des Nord-Caucasiens[b]]. Pour l'en dissuader, il ne reste pas d'autres moyens que de l'exterminer complètement en sacrifiant un nombre non négligeable de nos troupes, ou bien de lui prendre toutes les terres dont il a besoin pour l'élevage et l'agriculture »[17].

C'est également aux Tchétchènes que voue une hostilité particulière Iermolov[18]. Il les qualifie de « vauriens »[19], de « scélérats »[20], de « brutes »[21] et de « plus vicieux des brigands qui attaquent la Ligne »[18]. Dans la même veine que Potemkine, Iermolov essaie de priver les Tchétchènes de leurs terres de labour et d'élevage et de les réduire à ne vivre que de « la nourriture de Saint-Antoine » en croyant que « la promiscuité les amènera à s'entretuer » mieux que les Russes ne les tuent[22]. Cette politique va de pair avec les expéditions « punitives » qui ne se font pas sans résistance. Ainsi, en , le général Nikolaï Grekov, chef du flanc gauche de la Ligne, écrit dans son rapport à Alekseï Veliaminov, chef d'état-major d'Iermolov : « Ces deux circonstances extrêmes [de fortes gelées et la disette de fourrage qui s'ajoutent à l'offensive russe] sont assez fortes pour avoir raison de n'importe quel autre peuple, mais c'est à peine si elles ont ébranlé un peu les Tchétchènes : leur opiniâtreté est incroyable »[23]. Iermolov conclut que « les Tchétchènes ne saisissent pas même le droit le plus facile à comprendre, celui du plus fort ! Ils résistent »[24].

D'après Lermontov, les vétérans russes considèrent les Tchétchènes comme une « engeance »[25]. En 1840, il publie sa Berceuse cosaque qui suscite de nombreuses réminiscences, allusions, imitations et parodies[26]. Son plus célèbre passage, « Le méchant Tchétchène rampe sur la berge, / Il aiguise son couteau »[27], sera souvent évoqué dans le contexte des deux guerres russo-tchétchènes ![]() de la fin du XXe et du début du XXIe siècles[28].

de la fin du XXe et du début du XXIe siècles[28].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads