Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Colonisation russe de l'Amérique

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La colonisation russe de l'Amérique est la période durant laquelle l'Empire russe possédait des territoires en Amérique du Nord, principalement l'Alaska, avant la vente de cette dernière aux États-Unis en 1867 ; les marchands et trappeurs russes, dans le but de trouver des fourrures de loutres de mer, touchèrent également le nord de la Californie, entrant ainsi en compétition avec les Espagnols établis au sud.

Remove ads

Géographie

Résumé

Contexte

Limites territoriales

Les colonies russes d'Amérique comprenaient :

- L'Alaska actuel (États-Unis, État d'Alaska), dont les limites territoriales n'ont été fixées que tardivement par le traité russo-britannique du 16 février 1825 ( dans le calendrier grégorien)[1] (141° E jusqu’au mont Saint-Élie, puis la côte et les îles jusqu’à 54° 40’ N, la ligne de crête servant de frontière entre l'Alaska et la Colombie-Britannique)[2].

- Les îles Komandorski (Командорские острова, îles du Commandeur), toujours situées en Russie, au large de la péninsule du Kamtchatka.

- L'établissement de Fort Ross (1812-1841), actuellement dans l'État de Californie aux États-Unis, et dont les limites avec la Nouvelle-Espagne, puis le Mexique, n'ont jamais été définies.

- Au cours du XIXe siècle, l'administration des colonies s'est aussi vu confier les îles Kouriles (Russie et Japon).

- À cela il faut ajouter, pendant une courte période (1815-1817), Kauai (Hawaï). En 1815, le docteur Schäffer, entrepreneur russe, occupa l'île et négocia un traité de protection avec le chef de l'île Kaumualii (en), vassal du roi Kamehameha d'Hawaï, mais Alexandre Ier refusa de ratifier ce traité[3].

Ethnographie

Avant l'arrivée des Russes, et toujours au XIXe siècle, le territoire des colonies était peuplé par les autochtones d'Alaska, répartis entre les groupes ethno-linguistiques suivants :

Groupe Eskimo-Aléoute

- Aléoutes (îles Komandorski, îles Aléoutiennes et partie occidentale de la péninsule d'Unalaska, Alaska. Le peuplement des îles Pribilof ne s'effectuera que sur l'instigation des Russes). Désignation des groupes selon les îles ou groupes d'îles : Ounalachkintsi, Léssitsi[4] (Fox)....

- Inuits

- Iñupiat (Côte nord-ouest et nord de l'Alaska, à partir du Norton Sound)

- Yupiit (Yupiit de l'île Saint-Laurent, Yupiit centraux (côte orientale de l'Alaska, entre la Bristol Bay et le Norton Sound : Tatchigmioutes[4], Kvikpaks[4], Pachtoligmioutes[4], Agoulmioutes[4], Maguimioutes[4], Kuskokwim ou Kouskokvimtsy[4], Kiiataïgmioutes ou Kiatintsy[4], Agolégmioutes[4], Alutiiq - pl. Alutiit- ou Sugpiaq, Kadiaks[4] dans la partie orientale de la péninsule d'Unalaska, Kodiaks dans la Kenai et Tchougatches[4] de la baie du Prince-William du nord au sud)

Groupe des langues Na-Dené

- Athabasques, sous-groupe des langues athapascanes (intérieur de l'Alaska)

- Ahtnas (Atnakhtianes, Médovskié, Médovtsy[4], rivière Copper ou медная)

- Holikachuk

- Han

- Ingalik (Deg hit'an, Inkalites[4])

- Koyukon (Inkioulioukhliouates[4])

- Kutchin (Gwich'in)

- Tanacross

- Tanaina (Kénaïtsy[4], golfe de Cook)

- Tanana & Tuchtone (Koltchanes, Galtchanes[4])

- Verkhno Kuskokwim (Inkalikhliouates[4])

- Verkhno Tanana

- Eyak (Ougalentsy[4], région de Yakutat)

- Tlingits (Koloches[4], corridor géographique)

- Haïdas (Koloches[4], sud de l'île du Prince-de-Galles)

- langues na-dené

Autochtones d'Amérique (Amérindiens) proprement dits

- Pénutiens (?) : Miwoks de la côte Pacifique (environs de la baie Roumiantsev ou Bodega Bay)

- Hokanes (?) : Pomos, principalement Kashaya (arrière-pays de Fort Ross)

Groupe Altaïque

Aléoutes

Les Russes appelaient « Aléoutes » non seulement les Aléoutes proprement dits, mais aussi les habitants de Kodiak et des environs (Alutiiq et Yupiit). Cette confusion mena quelquefois les premiers ethnographes, travaillant sur les témoignages russes, à confondre us et coutumes des différents groupes ethniques rassemblés sous ce vocable.

- Les Aléoutes proprement dits ont bien été étudiés par Ivan Véniaminov (Saint Innocent de Moscou) vers 1830-1840[5] et R.G. Liapounova[6] dès les années 1960[7]. Plusieurs publications U.S. ont également traité du sujet[8].

- Les Alutiiq (Sugpiaq) : une des premières études sur les habitants de Kodiak et leurs us et coutumes nous a été donnée par l'officier de marine Gabriel Ivanovitch Davydov dans le deuxième tome de ses Deux voyages en Amérique[9]. Les publications en langue anglaise sur Kodiak sont nombreuses[10]. À noter que la plus belle collection de masques alutiit se trouve en France, au musée de Boulogne-sur-Mer[11].

- Les Yupiit : les publications sur les Yupiit sont en général réparties dans plusieurs revues spécialisées. À noter cependant l'ouvrage d'Ann Fienup-Riordan Eskimo Essays[12] et les Hummocks de Jean Malaurie[13].

- Les « Aléoutes » vivaient dans des huttes regroupées en villages, à demi-enterrées et couvertes de terre auxquelles on accédait par le trou de fumée pratiqué dans le haut à l'aide d'un tronc muni d'encoches, appelées ciqluaq en alutiiq et barabara par les Russes, utilisant pour cela le terme kamtchadal (itelmen) et usité encore aujourd'hui dans les Aléoutiennes. La plus ancienne représentation d'un barabara aléoute nous est donné par deux gravures illustrant le troisième voyage de James Cook[14]. Les villages yupiit, quant à eux, avaient en plus un kajim (qasgiq en alutiiq et aqumnavaq en kuskokwim), maison commune des hommes : « Après le coucher du soleil, ils se couchent tous, les hommes adultes dans le Kashim, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades et les chamans dans leurs huttes. (…) Les fêtes populaires sont tenues dans le Kashim[15]. »

C'étaient des sociétés hiérarchisées, de type patriarcal avec des restes de matrilinéarité, un chef à leur tête. Le produit de la chasse ou de la pêche était en général partagé par la communauté.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Alaska

Après la découverte du nord de l'Alaska par Ivan Fedorov en 1732, puis des îles Aléoutiennes, du sud de l'Alaska et des côtes nord-ouest de l'Amérique du Nord en 1741 durant l'exploration russe menée par Vitus Béring et Alekseï Tchirikov, il s'écoula 50 ans avant la création de la première colonie russe en Alaska en 1784 par Grigori Chelikhov. La Compagnie russe d'Amérique fut fondée en 1799 par Nikolaï Rezanov pour la chasse aux loutres de mer et la vente de leur fourrure. Le but était en effet d'effectuer la traite de fourrures, et des postes de traite ainsi que des comptoirs et des forts se répandirent alors assez vite tout le long de la côte du Pacifique, depuis le nord-ouest de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie. Ce commerce des fourrures procura d'abord aux trappeurs russes (промышленники, promychlenniki) de bons profits, mais, très vite, la chasse aux fourrures engendra également une plus grande rareté des mammifères ainsi que la presque disparition des loutres de mer des eaux d'Alaska (ce qui fut une des causes de l'expansion vers le sud des Russes), et donc une perte de profits et de rentabilité.

La Compagnie russe-américaine (selon le terme employé en français par les textes des traités internationaux de l'époque qui traduisaient « Российско-американская компания », PAK) gérera les colonies russes d'Amérique (Alaska et Fort Ross en Californie, auxquelles on adjoindra les Kouriles) sous la tutelle du ministère des Finances jusqu'à la vente de l'Alaska en 1867. À compter de 1818, le directeur général (главный начальник, gouverneur de fait mais titre auquel il n'avait pas droit car dépendant d'une société privée) sera un capitaine de 1er rang (capitaine de vaisseau) nommé pour cinq ans qui seront comptés pour son avancement. Outre leur rôle d'administrateurs des hommes et des biens, les directeurs généraux eurent à gérer les ressources naturelles: face à la raréfaction du gibier à fourrure à la suite de la sur-chasse des premières années, ils prirent des mesures conservatoires telles que limite d'âge du gibier, quotas, voire moratoires dans certaines zones, mesures fortement critiquées par les tenants pétersbourgeois du libéralisme.

Le 6 février 1839 un accord était signé à Hambourg avec la Compagnie de la Baie d'Hudson lui cédant à bail le sud de la Pan-handle (région de l'embouchure de la rivière Stikine dont la majorité du cours est situé en Colombie-Britannique). Bien que les colonies fussent rentables, les coûts de transport terrestre à travers la Sibérie orientale vers Khiatka (au sud d'Irkoutsk, à la frontière de la Chine, leur premier client) étaient exorbitants, le port de Canton ayant été resté fermé aux Russes pendant longtemps. Bien qu'avec la Compagnie de la Baie d'Hudson les colonies russes d'Amérique aient obtenu la neutralité en cas de conflit entre leurs pays respectifs, ces dernières eurent beaucoup à souffrir de la guerre de Crimée, leurs navires étant capturés en haute mer par les Anglais ou les Français. Sous la pression des tenants du libéralisme économique, opposés au monopole de la Compagnie Russo-Américaine et les priorités de l'Empire se tournant vers l'Extrême-Orient (Oblast de l'Amour et de l'Oblast d’Oussouri), le gouvernement, après avoir approché la Compagnie de la Baie d'Hudson, se décida à vendre l'Alaska aux États-Unis à l'aube des années 1860, mais la vente fut reportée à cause de la guerre de Sécession. À l'initiative du Secrétaire d'État William Henry Seward (1801-1872), le Sénat des États-Unis approuva l'achat de l'Alaska à la Russie pour 7 200 000 dollars américains le . Le 9 octobre 1867, le drapeau tricolore frappé de l'aigle bicéphale était descendu et le Stars and Stripes hissé sur le Castle Hill de Sitka.

Dans les médias de la Russie actuelle, suivant ceux de l'ancienne Union soviétique, perdure la croyance, sans fondement juridique, que l'Alaska n'avait pas été vendue mais seulement louée pour un bail de 99 ou 150 ans et devait donc à terme être restituée à la Russie. Le traité de 1867 est cependant très clair sur la cession complète et définitive de la région. Cette spéculation peut sans doute être expliquée par le fait que, peu après la révolution de 1917 en Russie, tous les accords secrets internationaux signés par le Tsar ont été dénoncés par le nouveau gouvernement soviétique.

Une série de pièces commémoratives furent frappées par l’URSS en 1990-1991 à l'occasion du 250e anniversaire de la découverte de l'Amérique russe.

Au-delà de l'Alaska

Les explorateurs et les colons russes continuèrent d'établir des postes avancés pour le commerce en Alaska, dans les îles Aléoutiennes et dans ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique, l'État de Washington, l'Oregon et jusqu'au nord de la Californie.

La présence russe en Californie ne se manifeste au départ que par des explorations puis sous une forme commerciale (1806), les Russes commencent à hiverner à Bodega, à une centaine de kilomètres au nord de San Francisco en 1809 où ils construisent un fort dit « Ross » point le plus au sud de l'Amérique russe en 1812, sur un territoire revendiqué par les espagnols. Néanmoins, les besoins matériels et le manque de force militaire aidant, le gouverneur Arrillaga (1792-1794 et 1800-1814) comme le commandant de San Francisco s’accommodent de leur présence : tout en affirmant avec force l’illégalité de l’établissement russe, ils tolèrent des échanges ponctuels (marchandises russes contre grains californiens)[16].

Une cloche d'une cinquantaine de kilos fut retrouvée enterrée dans un bois près de la Mission San Fernando Rey de España (en) dans la Californie du Sud en 1920. Elle portait l'inscription russe : « En ce mois de janvier de l'année 1796, cette cloche fut apportée de l'île de Kodiak par sa sainteté l'Archimandrite Joseph, durant le séjour d'Alexandre Baranov ». Il est maintenant reconnu que cet objet d'art orthodoxe russe de Kodiak, a réellement fait le trajet vers les missions catholiques espagnoles du sud de la Californie, prouvant l'existence d'une diaspora russe sur l'ensemble de la côte pacifique nord-américaine et de ses contacts avec les Espagnols et les cultures indiennes locales.

À partir des années 1950, au moment du début de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, par patriotisme, par rejet de l'idéologie communiste, et surtout après 1959, de nombreux descendants de Russes et d'Ukrainiens ne se déclarèrent plus d'origine russe ou slave, dans les recensements, mais Américains ou autres. Aussi, après 1860, de nombreux descendants de colons russes et slaves devinrent protestants ou catholiques. Un faible nombre est resté orthodoxe de nos jours.

Remove ads

Organisation et administration des colonies

Calendrier

Outre le fait que les colonies russes d'Amérique utilisaient le calendrier julien, la ligne de changement de date n'avait pas encore été fixée, les Russes traversant le détroit de Béring restaient au même jour qu'Irkoutsk et Okhotsk. Au XIXe siècle, s'il y avait douze jours d'écart entre Paris et Saint-Pétersbourg, il n'y en avait que onze entre Fort Ross et la mission espagnole de San Francisco :

- Paris : mardi 26 janvier 1836, 7:00 (au soleil)

- Saint-Pétersbourg : mardi 14 janvier 1836, 9:00

- Sitka & Fort Ross : mardi 14 janvier 1836, respectivement 22:10 & 22:40

- San Francisco : lundi 25 janvier 1836, 22:40

- Mexico : mardi 26 janvier 1836, 0:20

Comme s'en plaint George Simpson[17], un navire britannique arrivant à Novo-Arkhangelsk (Sitka) un samedi ne peut décharger sa cargaison, aucune aide ne pouvant lui être apportée de la terre car c'est dimanche. Le lendemain, lundi à Novo-Arkhangelsk, c'est son équipage qui refuse de travailler car c'est dimanche.

Relations avec les autres puissances européennes

Résumé

Contexte

France

Les Français n'eurent pratiquement aucune relation avec les colonies russes d'Amérique, à l'exception de :

- Jean-François de La Pérouse, qui en 1786-1787 longea les côtes du corridor géographique de l'Alaska et navigua dans le Pacifique nord. Il fut le premier à avoir des contacts avec les Tlingits (avant les Russes) et navigua suffisamment au nord pour qu'Otto von Kotzebue observe chez les autochtones de la côte est de la mer de Béring des haches en fer fleurdelysées.

- Étienne Marchand qui navigua dans les eaux de l'Alaska et du Pacifique Nord en 1791-1792. C'est probablement son navire, le Solide, battant pour la première fois dans l'océan Pacifique le drapeau tricolore, que les membres de l'expédition Billings virent au Kamtchatka.

- Camille de Roquefeuil, commandant Le Bordelais, qui mouilla en 1818 à Novo-Arkhangelsk et loua à Leonti Hagemeister un artel d'Aléoutes pour la chasse à la loutre de mer. Cet artel fut attaqué par les Tlingits et il ne dut son salut que d'avoir plongé dans la mer[18].

- Auguste Duhaut-Cilly voyagea en 1826 sur les côtes de Haute-Californie et d'Alaska et tenta de commercer avec les colonies russes[19].

États-Unis

Bien que n'ayant aucune frontière commune avec les tout nouveaux États-Unis d'Amérique, les colonies russes ont eu vite affaire avec les « Bostoniens »[20] venus chasser la loutre de mer dans les eaux dépendant de la colonie et commercer avec les populations locales, leur proposant, entre autres, alcool et armes à feu, et ceci au grand dam des Russes. Certains historiens, surtout soviétiques, suggérèrent que l'attaque et la destruction de la redoute Mikhaïlovskyi en juin 1802 aurait été fomentée par les Bostoniens. Il est indéniable que deux Bostoniens aient participé à cet assaut, mais seulement à titre privé : aucune source, y compris tlingit, ne suggère un complot des États-Unis[21]. Au contraire, les relations entre la Compagnie Russo-Américaine et les États-Unis ont été excellentes.

- Dès 1803, A.A. Baranov signe un contrat avec le capitaine Joseph O'Caine pour une expédition conjointe dans les eaux de Haute-Californie, usage qui se maintient jusqu'à la fondation de l'établissement de Fort Ross en 1812[22]. En 1805 Baranov achète à John D'Wolf non seulement toute sa cargaison, mais aussi son navire, la Juno, un des acteurs non des moindres dans l'expansion russe dans le Pacifique[23].

- Le 5 avril 1824 ( dans le calendrier grégorien), la Russie et les États-Unis signent un traité réglementant, entre autres, les activités bostoniennes dans les colonies[24].

- Lors de la guerre de Sécession, la Russie prend fait et cause pour l'Union (la Grande-Bretagne ayant un faible pour les Confédérés, sans qu'elle prît jamais position officiellement[25]) et apporte aide et secours aux baleiniers de l'Union victime du corsaire Savannah dans la mer de Béring.

- C'est finalement aux États-Unis que la Russie vend l'Alaska en 1867.

Empire britannique

Nouvelle Espagne, puis Mexique

Remove ads

Relations avec les populations autochtones

Résumé

Contexte

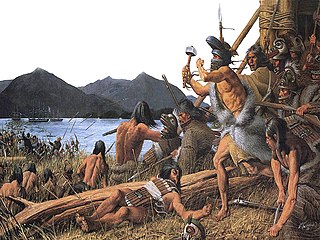

Les conflits avec les populations autochtones n'eurent pratiquement lieu qu'au moment des premiers contacts. Les premiers survinrent dès les années 1760, quand les Aléoutes résistèrent aux Russes qui essayaient d'occuper les îles Aléoutiennes. Après la fondation de la première colonie permanente d'Alaska, ce fut au tour des Na-Dénés Eyaks (en) et Tlingits de détruire les postes de Yakutat et de la redoute Mikhaïlovskiï (au Nord de Sitka), reprochant à la Compagnie russe d'Amérique et aux colonisateurs d'avoir empiété sur leur territoire. De 1802 à 1804, l'implantation russe en territoire tlingit fut tellement menacée que son existence devint très précaire. Mais le conflit, commencé en 1799, se termina finalement par la défaite des Tlingits en 1804 face à la marine et à une force d'expédition russe à la bataille de Sitka. Par la suite, il n'y eut plus de conflit majeur entre Russes et populations autochtones. Les seules victimes que les Russes eurent à déplorer ne furent que des victimes collatérales de conflits locaux, comme cela fut le cas lors de l'attaque athabasque de Nulato (1851) ou la guerre entre les kwan tlingits de Sitka et de Stikine (1852).

Le maxima des populations des colonies russes tourna autour de 40 000 personnes mais la quasi-totalité d'entre elles étaient des autochtones. L'organisation socio-ethnique des colonies peut se résumer en quatre catégories :

- les Russes (Russes, Ukrainiens, Finnois, Tatares, Yakoutes et autres personnes issues des minorités ethniques de l'Empire) citoyens à part entière, généralement des employés de la Compagnie Russo-Américaine, des militaires et très peu de colons. Le nombre des Russes ne dépassa jamais 900 personnes vivant en Alaska (environ 540 hommes et 40 femmes de plus de 16 ans vers 1830, en comptant Fort Ross) ;

- les Créoles, métis de Russes et de populations locales, principalement « Aléoutes » et Tlingits. Considérés comme citoyens à part entière, ils n'étaient cependant soumis à aucun impôt ou conscription et la Compagnie Russo-Américaine subvenait à leur éducation moyennant un temps de service. De nombreux Créoles firent de belles carrières dans la compagnie et la marine et certains accédèrent à la noblesse selon la Table des rangs. C'est la catégorie qui eut le plus à souffrir de la vente de l'Alaska aux États-Unis : de caste privilégiée (même par rapport à certains Russes), ils se virent déconsidérés en half-breeds par les Anglo-saxons. Si le nombre des hommes avoisinait celui des Russes, celui des femmes était à peu près égal aux premiers (environ 460 hommes et 480 femmes de plus de 16 ans vers 1830, en comptant Fort Ross);

- les « Aléoutes » (Aléoutes et population Alutiiq de Kodiak et ses environs). Le statut des « Aléoutes » (Aléoutes et population Alutiiq de Kodiak et de ses environs) évolua dans le temps. Ils furent très tôt considérés comme sujets de l'Empire. Vers 1830, s'ils étaient tenus de servir contre rémunération la Compagnie Russo-Américaine, ils n'étaient soumis ni à l'iassak, ni à l'impôt, ni à la conscription.

- les autres populations autochtones (Iñupiat, Yupiit, Athabasques pratiquant une des langues athapascanes, Eyaks (en), Tlingits, Haïdas...) étaient considérés comme des « alliés de la Russie » (союзные России) et n'étaient soumis à aucune obligation.

Si les « Aléoutes » ont été très tôt christianisés (les premiers ont été baptisés par les prommychlénniks et certains ont dû attendre quelques décennies avant de se voir confirmés par un prêtre de passage), les Tlingits ont été beaucoup plus rétifs. L'activité du clergé russe orthodoxe n'ayant pas diminué au lendemain de la vente de l'Alaska, ce n'est que dans les années 1880 que beaucoup se convertirent à l'orthodoxie. Le Diocèse orthodoxe d'Alaska a conservé les traces de ses activités depuis les premiers missionnaires russes. Les saints Germain d'Alaska, Innocent de Moscou et Pierre l'Aléoute ont contribué à la création d'une forte communauté orthodoxe en Alaska.

Remove ads

Sources

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads