Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Eta Ursae Majoris

étoile de la constellation de la Grande Ourse De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

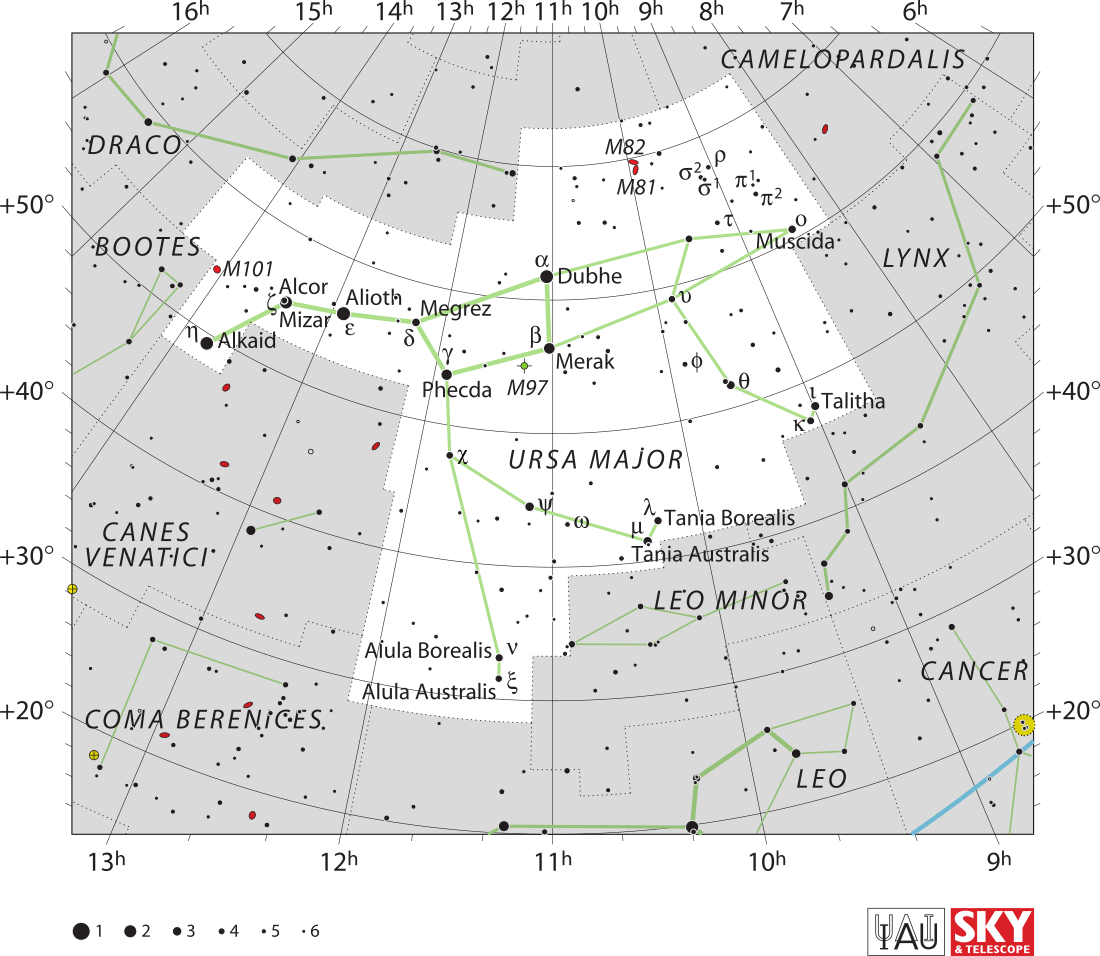

Eta Ursae Majoris (en abrégé η UMa, en français Êta de la Grande Ourse), également nommée Alkaïd, est une étoile de la constellation de la Grande Ourse. Sa magnitude apparente est de 1,86[2]. D'après la mesure de sa parallaxe annuelle par le satellite Hipparcos, l'étoile est située à environ ∼ 104 a.l. (∼ 31,9 pc) de la Terre[1]. Elle se rapproche du Système solaire à une vitesse radiale de −13 km/s[4].

Remove ads

Nomenclature, histoire et mythologie

Résumé

Contexte

Eta Ursae Majoris possède traditionnellement deux noms, Alkaid (en français Alkaïd), aujourd’hui approuvé par l’Union astronomique internationale (UAI)[10], et Benetnasch, entrés tous deux dans les catalogues latins dès l’an mil. Ils sont indissolublement liés : le premier est l’arabe القائد al-Qā’id, interprété comme « Celui qui guide » les بنات نعش Banāt Naᶜš, « les filles de Nasch », soit les trois étoiles η, ε et ζ UMa, et qui est à l’origine du second nom[11],[12].

L’image de النعش al-naᶜš, « la Civière » — en arabe النعش al-naᶜš —, formée par le groupe α, β, γ et δ UMa, cache, par étymologie populaire, un personnage divin antique, نعش Naᶜš, que l’on retrouve dans le Livre de Job appartenant à la Torah ou Bible hébraïque. Il apparaît à deux reprises dans une énumération de figures célestes dans le Livre de Job, donc à une époque tardive. D'abord seul sous la forme עש ᶜAš (dans Job, 9.9), puis dans le groupe עיש על בניה ᶜAyš ᶜal Banèha, soit « Nasch et ses filles » (dans Job, 38.32), dont le rapport avec la figure arabe نعش وبناته Naᶜš wa-Banātuhu va de soi et s’explique par le fait que Job est réputé vivre, selon les rédacteurs de la Septante, la première traduction grecque de la Bible, aux confins de l’Idumée et de l’Arabie[13],[14].

Selon une légende arabe toujours vivante, nous avons là une mise en scène des funérailles de نعش Naᶜš : les Sept بنات Banāt, « Filles », déplorent la mort de leur père qu’elles portent sur une civière. Persuadées que le meurtrier est الجدّي al-Ğudayy, qui marque le pôle céleste (voir Alpha Ursae Minoris), elles cherchent désespérément à le rejoindre pour exercer leur vengeance. Mais elles en sont empêchées par الحواجزين al-Ḥawāğzīn, « les Deux Interposés », auxquels la coutume a recours dans les conflits entre tribus, et marqués par les étoiles β et γ Ursae Minoris. Ainsi tenu à distance de son but et empêché de l'atteindre, le convoi funéraire est entraîné dans une ronde éternelle autour du pôle céleste[15].

Alkaid et Benetnasch viennent tous deux des traductions des traités de l’astrolabe, notamment dans les textes qui traduisent ou s’inspirent du Ğadwal mawāḑiᶜ al-kawākib al-ṯābita de Maslama al-Mağrītī de 978, où l'on lit قائد بنات نعش Banāt Naᶜš pour η UMa[16], dont un exemple est le traité nommé Waztalkora, daté du début du XIe siècle[17] : on y trouve Alkaid dans un tableau (fol. 8r), et Bennenaz dans la liste donnée sous l’araignée de l’astrolabe de Ḫalaf b. al-Muᶜāḏ (f. 19v), mais le destin de ces deux noms diffère. Le second est omniprésent dans les textes médiévaux, et il est noté sous diverses formes, dont Benenaim, Benenatz et l’actuelle, Benetnasch dans l’Uranometria de Johann Bayer (1603)[18]. Quant au second, il n’apparaît que très rarement avant d'être popularisé par l’édition de 1492 des Tables alphonsines sous la forme Keid, suivi de Bennenazc[19], et surtout par Johann Bayer sous la forme Elkeid[20]. Il faut attendre Giuseppe Piazzi (1814), qui reprend la transcription de Thomas Hyde, qui livre dans sa traduction du زيجِ سلطانی Zīğ-i Sulṭānī ou « Tables sultaniennes » d’Uluġ Bēg (1437), soit ‘AlKâïd’ (1665)[21], en donnant Alkaid[22], pour que cette forme s’impose et les travaux de l’Union astronomique internationale (UAI)[23], pour qu’elle devienne prévalente[24].

Remove ads

Description, caractéristiques

Alkaïd est l'étoile avec la plus grande ascension droite de l'astérisme du Chariot. Cependant, contrairement à la plupart des étoiles du Chariot, elle n'est pas membre du courant d'étoiles de la Grande Ourse.

Alkaïd est une étoile bleu-blanc de la séquence principale de type spectral B3V[3]. Depuis 1943, le spectre de l'étoile est resté l'un des points d'ancrage à partir desquels les autres étoiles sont classées[25]. Elle est environ six fois plus massive que le Soleil et elle est âgée autour de 10 millions d'années[6]. Son rayon est 3,4 fois plus grand que le rayon solaire, elle est près de 600 fois plus lumineuse que le Soleil et sa température de surface est de 15 540 K[7].

Remove ads

Notes et références

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads