Accord du lac Meech

proposition de réforme de la Constitution du Canada de 1987 De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L'Accord du lac Meech est un projet de réforme constitutionnelle proposé en 1987 par Brian Mulroney aux gouvernements des dix provinces du Canada. L'Accord comprenait cinq conditions formulées par le deuxième gouvernement de Robert Bourassa pour amender la Constitution canadienne afin qu'elle réponde aux besoins du Québec et que soit parachevé le rapatriement de la Constitution de 1982. La plus importante de ces conditions était la reconnaissance du Québec en tant que société distincte au sein du Canada.

Accueilli positivement au départ par la plupart des acteurs politiques de l'époque, l'Accord s'est vu remis en question au fil des négociations. Faisant ressurgir deux conceptions opposées du Canada (l'une avec une seule nation bilingue et un pouvoir central fort, l'autre avec deux nations et des provinces fortes), les débats visant à définir la « société distincte » ainsi qu'une crise linguistique majeure opposant le Québec et le Canada anglophone finissent par avoir raison du projet. L'Accord du lac Meech est finalement rejeté le 22 juin 1990.

Le rejet de cet Accord mène à un nouveau projet de réforme constitutionnel, l'Accord de Charlottetown, visant à satisfaire les demandes de toutes les provinces. Au Québec, l'échec de Meech est l'un des principaux facteurs de la remontée du mouvement indépendantiste dans les années 1990.

Contexte

Résumé

Contexte

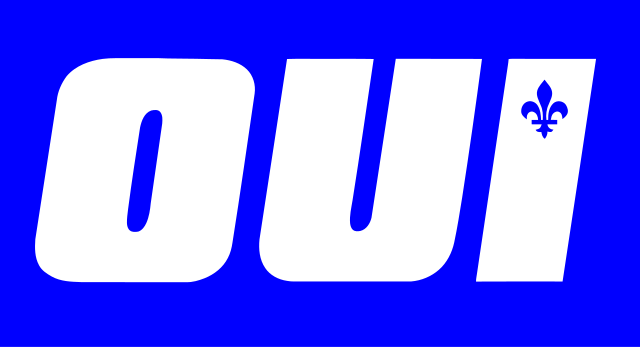

En 1980, le Québec se prononce sur son avenir politique pour la première fois, dans le cadre d'un référendum.

En 1980, le Québec se prononce sur son avenir politique pour la première fois, dans le cadre d'un référendum.Référendum de 1980

Au printemps 1980, le gouvernement de René Lévesque organise un référendum sur l'avenir politique du Québec. Ce référendum vise à obtenir un mandat de négocier l'indépendance politique du Québec et un nouveau partenariat économique avec le reste du Canada[1]. Au terme de la campagne, le projet de souveraineté-association est rejeté par 59,56 % des voix[2].

À la suite du référendum, le premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau commence à consulter les provinces afin d'entamer le processus de rapatriement de la Constitution canadienne[3].

Rapatriement de la Constitution

La Constitution canadienne de 1867 est à l'origine une loi votée par le Parlement britannique. Bien que la Constitution pouvait être modifiée par le fédéral et les provinces dans leurs domaines de compétence respectifs, la loi fondamentale elle-même ne pouvait être modifiée par le Canada sans passer par le parlement de Londres[4].

Afin de rapatrier la Constitution, à l'été 1980, le gouvernement Trudeau commence par annoncer ses intentions aux premiers ministres des provinces[5],[6]. Ne réussissant pas à obtenir leur consentement sur le rapatriement ni sur une formule d'amendement, Trudeau décide de changer d'approche et de procéder unilatéralement[7]. Tout en admettant la légalité de la procédure, la Cour suprême du Canada s'oppose à la façon de faire du gouvernement Trudeau et exige qu'un nombre substantiel de provinces appuie le processus du rapatriement afin que celui-ci respecte les conventions[8].

À l'automne 1981, le gouvernement fédéral et les provinces se réunissent dans une conférence constitutionnelle dite « de la dernière chance » pour tenter de s'entendre sur une formule de rapatriement et d'amendement[9]. Après avoir évoqué la possibilité de trancher la question par voie de référendum pancanadien, au bout de longues négociations, un accord est conclu in extremis le 5 novembre 1981. Il est décidé que la Constitution du Canada sera rapatriée et qu'on y ajoutera une charte des droits ainsi qu'une formule d'amendement[Note 1],[10]. L'accord est accepté par le gouvernement fédéral et neuf des dix provinces. N'obtenant aucune forme de reconnaissance de son statut particulier en tant que société distincte et voyant les pouvoirs de son Assemblée nationale réduits sans son consentement, le Québec refuse de donner son appui[11].

Malgré le refus du Québec, la nouvelle Constitution est promulguée le 17 avril 1982[12]. Le Québec intente un recours devant la Cour suprême du Canada, afin de mettre son veto à la nouvelle Constitution[13]. Toutefois, la Cour juge que ni le Québec ni les autres provinces ne possèdent de droit de veto sur la Constitution et que cette nouvelle Constitution s'applique malgré l'absence de signature du Québec[14].

Élections fédérales de 1984

En juin 1984, John Turner succède à Pierre Elliott Trudeau comme chef du Parti libéral[15]. Favorisé par les sondages, Turner décide de déclencher des élections à l'été[16],[17].

Le principal adversaire de Turner est Brian Mulroney, chef du Parti progressiste-conservateur nouvellement élu l'année précédente. Celui-ci mène une campagne tranchant avec le discours du Parti libéral, héritier du legs controversé de Trudeau, qui s'était opposé à toute forme de décentralisation des pouvoirs vers les provinces et à la reconnaissance d'un statut particulier pour le Québec. Faisant preuve d'une ouverture nouvelle à l'égard des revendications québécoises, Mulroney promet d'utiliser tous les moyens raisonnables pour modifier la Constitution et convaincre le Québec d'y adhérer « dans l'honneur et l'enthousiasme[18] ».

Au terme de la campagne électorale, Brian Mulroney et son parti sont portés au pouvoir avec plus de 50 % des voix, obtenant la deuxième plus grande majorité de l'histoire du Canada avec 211 sièges sur 282[19]. Au Québec, les conservateurs font une percée historique en faisant élire 58 députés sur 75[20].

« Beau risque »

Le premier ministre du Québec René Lévesque accueille positivement la victoire des conservateurs[21]. La volonté de Mulroney de décentraliser les pouvoirs vers les provinces convainc le chef péquiste de tenter le « beau risque » de donner une nouvelle chance au fédéralisme canadien[22].

Cette décision déclenche une crise au sein du gouvernement du Québec, entraînant une série de démissions fracassantes à la fin de novembre 1984[23].

Projet constitutionnel du Parti québécois

Le 21 mai 1985, le premier ministre Lévesque présente un projet d'accord constitutionnel posant vingt-deux conditions à l'adhésion du Québec à la Constitution[24].

Parmi ces conditions, on demande de reconnaître au Québec la première responsabilité en matière de droits linguistiques, de main-d'œuvre, de développement économique et d'immigration sur son territoire. On demande également de revoir le partage des pouvoirs entre Québec et Ottawa, de limiter le pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétence partagés avec les provinces, de réformer le système judiciaire (notamment pour que le Québec puisse participer à la nomination des juges de la Cour suprême du Canada), de donner un droit de veto du Québec sur tout changement constitutionnel et enfin de reconnaître explicitement l'existence du peuple québécois dans la Constitution[25].

Élections québécoises de 1985

Contesté à l'intérieur de son parti, René Lévesque quitte la vie politique en juin 1985. Pierre Marc Johnson lui succède en septembre, héritant du même coup de son projet constitutionnel. Toutefois, aux élections suivantes, le Parti québécois est battu par le Parti libéral de Robert Bourassa, qui prend le pouvoir avec 99 sièges sur 122[26].

Projet constitutionnel du Parti libéral

Porté au pouvoir dans une conjoncture difficile, avec une population politiquement épuisée par les conséquences du référendum, du rapatriement et de la crise économique, le nouveau gouvernement revoit à la baisse ses demandes en vue des négociations constitutionnelles. Contrairement aux vingt-deux conditions posées par le Parti québécois, le Parti libéral se limite à cinq conditions pour signer la nouvelle Constitution :

- la reconnaissance du droit de veto du Québec sur les institutions nationales et de la compensation financière en cas de retrait sur toutes matières transférées au fédéral;

- la limitation du pouvoir fédéral de dépenser;

- la garantie de pouvoirs accrus du Québec en matière d'immigration;

- la participation du Québec à la nomination des juges civilistes de la Cour suprême du Canada;

- la reconnaissance explicite du Québec dans la Constitution comme « foyer d'une société distincte et pierre d'assise de l'élément francophone de la dualité canadienne[27] ». Les pouvoirs liés à cette reconnaissance de statut demeuraient à préciser, toutefois, lorsque les négociations seraient terminées.

Ces cinq conditions – considérées comme des conditions minimales par le gouvernement du Québec, et vues comme une première étape en vue d'une autre ronde de négociations – allaient former l'échine dorsale de l'Accord du lac Meech[28],[29].

Bizarrement, seule la reconnaissance du droit de veto du Québec sur les institutions nationales et de la compensation financière en cas de retrait sur toutes matières transférées au fédéral avait pour but de modifier la Loi constitutionnelle de 1982 aux articles 40 et 41 de la procédure de modification de la Constitution du Canada.

Négociations

Résumé

Contexte

Début

Pressé d'agir par Mulroney au début de l'année 1986[30], le gouvernement Bourassa présente formellement ses conditions par la voix de son ministre des Affaires constitutionnelles Gil Rémillard[31]. Les pourparlers se poursuivent durant l'été et, le 12 août, les premiers ministres acceptent à l'unanimité d'ouvrir des négociations constitutionnelles « sur la base des cinq propositions mises de l'avant par le Québec[32] ».

Durant l'automne 1986 et l'hiver 1987, les libéraux fédéraux du Québec s'entendent pour que le préambule de la Constitution reconnaisse le Québec comme société distincte, tandis que les néodémocrates approuvent non seulement la société distincte mais aussi le droit à l'autodétermination du Québec. Au printemps, les premiers ministres provinciaux et leur homologue fédéral finalisent les négociations et acceptent enfin de se rencontrer pour signer une entente de principe[33].

Signature du 30 avril 1987

Les dix premiers ministres des provinces se réunissent avec Brian Mulroney à sa résidence d'été, au bord du lac Meech, le 30 avril 1987[34]. Au terme d'une réunion tenue à huis clos, tous les premiers ministres acceptent le principe des conditions posées par le Québec. Le gouvernement fédéral consent le droit aux provinces de nommer des membres du Sénat et de la Cour suprême du Canada, d'élargir leur droit de veto sur certaines modifications constitutionnelles et de leur donner un droit de retrait avec compensation financière pour celles qui choisiraient de ne pas participer à un programme du gouvernement fédéral (en échange de l'établissement d'un programme jugé comparable). Il consent également à limiter son pouvoir de dépenser et s'engage à ce que la Constitution reconnaisse le Québec comme société distincte au sein du Canada. Ce statut permettrait au Québec de défendre et de promouvoir sa culture[35]. Toutefois, la portée du concept de société distincte serait laissée à l'interprétation de la Cour suprême[36].

Qualifié de « grand jour pour le Canada » par Mulroney et de « pas de géant » par Bourassa, l'entente du 30 avril prend ainsi le nom d'« Accord du lac Meech[37] ».

Ratification

Résumé

Contexte

Appuis

Au départ, l'Accord récolte une majorité d'appuis au sein de la population canadienne[38] : 56 % jugent que l'Accord est une bonne chose pour le Canada, contre 16 % s'y opposant et 28 % d'indécis[39]. Les appuis sont également répandus à la Chambre des communes, les élus fédéraux étant motivés par le désir de voir le Québec réintégrer la Constitution canadienne[40]. L'Accord reçoit notamment l'appui de John Turner, le chef de l'Opposition, et d'Ed Broadbent, le chef du NPD[41],[42]. La reine Élisabeth II aussi lui apporte publiquement son soutien[43].

Le 3 juin 1987, les dix premiers ministres des provinces ainsi que Brian Mulroney adoptent le texte définitif de l'Accord[44]. Conformément à la formule d'amendement prévue par la Constitution de 1982, le Parlement fédéral et les parlements des provinces doivent adopter la réforme constitutionnelle à l'unanimité. Pour le faire, ils disposent d'une période de trois ans[45].

Curieusement, seules la reconnaissance du droit de veto du Québec sur les institutions nationales et de la compensation financière en cas de retrait sur toutes matières transférées au fédéral, qui avait pour but de modifier la Loi constitutionnelle de 1982 aux articles 40 et 41 de la procédure de modification de la Constitution du Canada, et la modification de la composition de la Cour suprême du Canada exigent l'unanimité du fédéral et des provinces.

L'Assemblée nationale du Québec est à la première à adopter l'Accord (votant pour ses propres conditions), le 23 juin 1987. La date maximale pour la ratification est dès lors fixée au 22 juin 1990[46].

Oppositions

Peu de temps avant sa signature, l'Accord est dénoncé par un acteur d'importance : Pierre Elliott Trudeau. Dans une lettre publiée dans La Presse, l'ancien premier ministre du Canada s'en prend au projet sur un ton vitriolique.

Qualifiant l'Accord de « gâchis total » et de « sombre jour » le 30 avril qui a vu sa signature, il reproche à ses artisans de vouloir détruire sa vision d'un « Canada unique, bilingue et multiculturel » en s'appuyant sur une autre vision, reconnaissant « l'existence d'un Canada francophone… et celle d'un Canada anglophone ». Il traite le premier ministre Mulroney de « pleutre » pour avoir cédé face aux provinces, en leur accordant des éléments importants du pouvoir législatif (les nominations au Sénat) et judiciaire (les nominations à la Cour suprême) du fédéral. Il s'oppose particulièrement à la notion de société distincte, jugeant que le Québec étant une province comme les autres « n'a pas besoin de béquilles pour marcher[47] »[Note 2].

Redoutant de voir la Charte des droits et libertés et le gouvernement fédéral affaiblis par la décentralisation, il prédit que l'Accord n'est qu'une première étape avant que les provinces demandent d'autres changements. Les provinces deviendraient alors l'endroit « où résidera le véritable pouvoir » au Canada, « ouvr[ant] la voie aux véritables sauveurs : les Séparatistes ». Jamais en manque de formules chocs, le père de la Charte reproche aux provinces de se comporter comme si elles étaient « inscrites à l'école du chantage dont le Québec est le fondateur et le diplômé summa cum laude », puis traite les nationalistes québécois « d'éternels perdants [et] en plus de mauvais perdants », de « pleurnichards » ayant « le souffle trop court pour dominer la scène canadienne » et ayant « besoin d'un ghetto québécois comme repaire ». Il conclut, toujours sur le même ton, en appelant au rejet de l'Accord du lac Meech, au risque d'assister à une « balkanisation » des langues, des cultures et des services sociaux et de voir le Canada être « éventuellement gouverné par des eunuques[48] ».

La lettre de Trudeau provoque de fortes réactions partout au Canada, faisant écho à une part importante de l'opinion publique au Canada anglophone sur la notion de société distincte[49],[50].

Au Québec, l'Accord est également rejeté par les indépendantistes, jugeant que les pouvoirs linguistiques accordés au Québec ne seraient pas différents de ceux des autres provinces (ce qui mettrait en péril la vitalité du français), et que la notion de société distincte est trop importante pour être laissée au bon vouloir de la Cour suprême du Canada[51]. Également, le fait que cet Accord ait été négocié par les premiers ministres à huis clos attire les critiques de plusieurs groupes de pression féministes, autochtones, anglo-québécois et francophones hors-Québec[52],[53]. Les Acadiens en particulier s'opposent à signer un Accord ne reconnaissant pas leur existence dans la Constitution. De son côté, le territoire du Yukon s'oppose aussi à l'Accord, jugeant être défavorisé par les nouvelles contraintes formulées pour accéder au rang de province[54].

Remises en cause

À l'automne 1987, la Saskatchewan et l'Alberta adoptent l'Accord du lac Meech à leur tour. Toutefois, des changements de gouvernement remettent en question des appuis initialement donnés. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Richard Hatfield est battu par Frank McKenna. Le nouvel élu refuse de signer l'Accord tel quel et pose six nouvelles conditions à son adoption. Au Manitoba, le premier ministre (et signataire de l'Accord) Howard Pawley annonce qu'il renie sa signature si le gouvernement fédéral décide d'aller de l'avant avec son projet d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Démissionnant entretemps, le Manitoba élit un nouveau premier ministre : Gary Filmon[55].

Au printemps et au début de l'été 1988, tandis que l'Ontario, la Colombie-Britannique et les Maritimes adoptent l'Accord, un nouveau sondage indique que seulement 28 % de la population canadienne appuie l'Accord, tandis que 25 % s'y oppose et que 47 % sont indécis[56]. De plus, une majorité de gens (56 %) s'opposent à reconnaître le Québec comme une société distincte[57].

À l'automne 1988, l'impopularité de l'Accord du lac Meech en fait un sujet de débat lors des élections fédérales. Malgré une perte importante d'appuis aux conservateurs et la fondation du Parti réformiste dans l'Ouest canadien, Brian Mulroney est réélu pour un second mandat avec 169 sièges sur 295[58].

Crise linguistique

Le 15 décembre 1988, la Cour suprême rend une décision dans une cause touchant à l'usage obligatoire du français dans l'affichage commercial au Québec[59]. Jugeant cette obligation contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour invalide un pan important de la Charte de la langue française – et déclenche aussitôt une crise linguistique majeure.

Tandis qu'un mouvement se mobilise partout au Québec pour sauvegarder la place du français, Robert Bourassa décide d'invoquer la disposition dérogatoire pour faire adopter la loi 178, maintenant l'affichage unilingue français à l'extérieur, mais autorisant l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces[60]. À la suite de cette décision, l'opinion publique au Canada anglophone se déchaîne contre le gouvernement Bourassa. Au Manitoba, le premier ministre Filmon retire même son appui à l'Accord du lac Meech[61].

Élections de 1989

Au début de 1989, les premiers ministres et Brian Mulroney se réunissent afin de tenter de résoudre l'impasse – en vain. En avril, Terre-Neuve élit un nouveau premier ministre : le libéral Clyde Wells. Celui-ci prend le pouvoir en promettant de faire annuler la ratification de Terre-Neuve à l'Accord[62]. Au mois de juin, un nouveau sondage indique que 30 % de la population canadienne appuie l'Accord, contre 31 % d'opposants et 40 % d'indécis[63].

Le 25 septembre, Robert Bourassa est réélu pour un deuxième mandat à la tête du gouvernement du Québec. Son parti, traditionnellement acquis à la minorité anglophone, se voit cette fois contesté par le nouveau Parti Égalité, créé pour défendre les droits des Anglo-Québécois. En novembre, les premiers ministres se rencontrent en conférence à Ottawa afin de résoudre l'impasse, mais ne parviennent pas à une entente. Tandis que la date limite de ratification se rapproche, l'Accord devient de plus en plus impopulaire au Canada anglophone[64].

1990

Le 19 janvier 1990, le premier ministre de la Colombie-Britannique Vander Zalm propose un compromis : adopter certaines parties de l'Accord immédiatement en le scindant et adopter une disposition reconnaissant le caractère distinct de chaque province et territoire. Brian Mulroney refuse cette proposition[65].

De fait, si l'Accord du lac Meech avait été scindé en deux parties dès le départ, trois des cinq conditions du Québec, qui requièrent le consentement d'un minimum de sept provinces représentant au moins 50 % de la population canadienne, auraient été adoptées dès le 29 juin 1988, soit:

- la limitation du pouvoir fédéral de dépenser;

- la garantie de pouvoirs accrus du Québec en matière d'immigration;

- la reconnaissance explicite du Québec comme société distincte au sein du Canada.

Ainsi, le 29 juin 1988, la Chambre des communes sans le Sénat, qui n'avait pas de droit de veto, et les deux tiers des provinces dont la population confondue représente au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces avaient ratifié cet accord.

Le 22 mars, le premier ministre Frank McKenna du Nouveau-Brunswick propose un autre compromis. Revenant sur sa position, il accepte désormais l'Accord tel quel, mais en y adjoignant une résolution en douze points. Cherchant à tout prix à sauver un Accord semblant destiné à l'échec, Brian Mulroney accepte que la proposition soit soumise à un comité créé pour trouver une solution qui conviendrait à tous. Ce comité est présidé par le jeune député de Sherbrooke, Jean Charest[66].

Tandis que l'opinion publique au Canada anglophone se rebiffe contre l'Accord, trouvant que trop de concessions sont faites aux provinces, au Québec, l'opinion publique s'appuie sur l'Accord dans l'espoir de futurs gains. Le 5 avril, l'Assemblée nationale adopte une résolution insistant pour que l'Accord soit adopté tel quel. Le lendemain, Clyde Wells fait annuler la ratification de Terre-Neuve par l'assemblée législative de sa province. Au même moment, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick n'ont alors toujours pas ratifié l'Accord[64].

Le 17 mai, le comité Charest remet son rapport. Parmi ses recommandations, le comité propose de diluer la notion de société distincte afin qu'elle ne contrevienne pas à l'application de la Charte des droits et qu'elle ne confère pas de pouvoirs supplémentaires au Québec – vidant ainsi la notion de sa principale raison d'être[67]. Cette recommandation (appuyée notamment par Jean Chrétien[Note 3]) crée une crise au sein du gouvernement Mulroney, menant à la démission du ministre Lucien Bouchard et de plusieurs autres élus[68]. Troquant leurs étiquettes partisanes respectives pour la cause commune de défendre les intérêts du Québec au sein du Canada et de promouvoir la souveraineté, ces députés fédéraux québécois provenant des conservateurs et des libéraux s'unissent et forment un nouveau parti : le Bloc québécois[69].

Dernières tentatives

Le 3 juin, vingt jours avant la date limite de ratification, les premiers ministres tiennent une dernière conférence dans l'espoir de trouver une solution[70]. Ils s'engagent formellement à tenir de nouvelles négociations avant le 1er juillet 1995, notamment sur la réforme du Sénat, l'inclusion de l'égalité femmes-hommes, plus de pouvoirs aux territoires, de nouveaux droits aux Autochtones et des garanties pour protéger les minorités linguistiques. Le 9 juin, tous les premiers ministres (dont Clyde Wells sous réserve de laisser à sa législature le pouvoir de se prononcer) signent un dernier communiqué les engageant à trouver une entente « avant le 23 juin[71] ».

Le 15 juin, le Nouveau-Brunswick adopte finalement l'Accord du Lac Meech[72]. Toutefois, au Manitoba, le débat est toujours dans une impasse. Le député néodémocrate Elijah Harper refuse de donner son consentement pour la suspension des règles habituelles de procédure qui permettrait à la ratification de l'Accord, pour avoir été négocié sans représentant des communautés autochtones[73]. L'Assemblée législative manitobaine refusant d'imposer sa volonté, l'Accord ne peut être ratifié. À Terre-Neuve, Clyde Wells refuse de laisser la législature voter pour ou contre l'Accord en ajournant la session parlementaire[74].

C'est ainsi que le 22 juin 1990, par manque des appuis de Terre-Neuve et du Manitoba, l'Accord du lac Meech est officiellement rejeté[75].

Conséquences

Résumé

Contexte

L'échec de l'Accord du lac Meech est durement ressenti au Québec. L'Accord était alors conçu comme le seuil minimal de conditions auxquelles le Québec accepterait de faire partie du Canada. À la suite de ce rejet, le premier ministre Robert Bourassa prononce un bref discours à l'Assemblée nationale le :

« [...] Sur le plan politique toutefois, on doit constater que, à l'ajournement de cette première partie, l'Accord du lac Meech n'est pas ratifié. Donc la résolution du Québec qui a été adoptée il y a trois ans moins une journée n'a plus d'existence juridique.

Au nom de tous les Québécois je veux exprimer ma plus profonde déception. Déception qui s'explique […] par tous les efforts qui ont été faits par différents gouvernements depuis une dizaine d'années. […] À la suite du référendum du 20 mai 1980, le gouvernement du Québec de ce temps, dirigé par monsieur Lévesque, avait fait plusieurs efforts pour réintégrer le Québec dans la Constitution canadienne. Il avait fait preuve [...] d'une grande flexibilité, mais avec un résultat évidemment décevant puisque le Québec avait été exclus de la Constitution canadienne.

En 1985, nous avons proposé au Canada anglais des conditions qui ont été jugées par tous comme étant modérées et raisonnables. À trois reprises, nous nous sommes entendus sur l'ensemble de ces conditions. [...] Le 9 juin dernier, nous avons une nouvelle fois signé une entente. Tous les premiers ministres se sont tous engagés à tout mettre en œuvre pour faire adopter la résolution avant le 23 juin. On doit constater que deux provinces ne l'ont pas fait et n'ont pas l'intention de le faire.

En 1987, il y avait une entente. À la suite de trois changements de gouvernement, la signature qui avait été donnée par les provinces n'a pas été respectée. Cette fois encore, en 1990, deux provinces qui s'étaient engagées à tout faire pour faire adopter la résolution n'ont pas respecté leur engagement.

Jusqu'à 1985, on disait : "What does Quebec want?" (« Que veut le Québec? »). Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. […] Donc, depuis 1985, la question est : "What does Canada want?" (« Que veut le Canada? »). Et on attend encore la réponse du Canada à cet égard.

Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement[76]. »

Le lendemain, Bourassa déclare en conférence de presse que le Québec « a pris la décision de ne plus négocier à onze mais à deux dorénavant, de négocier avec le gouvernement canadien qui représente la population canadienne en entier[77] » et conclut en disant que « le Québec a la liberté de ses choix[78] ».

En face, le chef de l'Opposition péquiste Jacques Parizeau « tend la main » à « [s]on premier ministre » et exige la tenue d'états généraux pour préparer une constitution proprement québécoise[79]. À l'été 1990, les sondages confirment une tendance lourde depuis le printemps précédent : une majorité de Québécois sont désormais en faveur de l'indépendance du Québec[80],[81]. Le 24 juin, une foule de 200 000 à 250 000 personnes – « un coude à coude qui a rassemblé sur les cinq kilomètres de parcours, des Québécoises de souche de tout âge et de toute condition, mais aussi une mosaïque représentative des minorités ethniques[82] » – prennent part au défilé de la Fête nationale à Montréal, entre l'avenue du Parc et le boulevard Pie-IX, en portant des milliers de drapeaux fleurdelisés et de banderoles, scandant : « Le Québec aux Québécois »[83],[84]. En septembre, une commission d'enquête est alors mise sur pied par Québec pour déterminer la voie à suivre pour son avenir : la commission Bélanger-Campeau[85].

À Ottawa, l'échec de l'Accord du lac Meech porte un dur coup au leadership de Brian Mulroney[86]. Voyant ses appuis chuter de façon dramatique dans l'opinion publique, le gouvernement fédéral choisit de tenir de nouvelles négociations constitutionnelles, cette fois en élargissant le débat afin de satisfaire les demandes non seulement du Québec mais de toutes les provinces. Ce faisait, il décide également de ne pas négocier uniquement avec les premiers ministres des provinces, mais de procéder en tenant des audiences publiques partout au Canada anglophone. Ces efforts aboutiront à un nouveau projet de réforme constitutionnelle soumis à un référendum en octobre 1992 : l'Accord de Charlottetown[87].

Médiatisation

Résumé

Contexte

Rôle de la télévision

La diffusion des avancements de l’enjeu politique de la crise constitutionnelle ainsi que l'information se reliant à celui-ci, était acheminée à travers divers médias. La presse écrite figurait entre autres parmi la liste, mais la télévision était le moyen de communication privilégié pour la couverture médiatique des négociations de l’Accord du lac Meech durant les mois précédents la date limite de ratification, en juin 1990[88].

En effet, la télévision a su jouer un rôle crucial dans le déroulement du débat constitutionnel canadien. La théorie de l’approche communicationnelle de Joshua Meyrowitz décrit parfaitement la couverture télévisée du débat ainsi que son impact. Ainsi, la théorie affirme que la couverture télévisée des événements politiques a permis l’émergence d’un espace commun[89]. Cet espace commun par l’entremise des télévisions à travers le pays, donnait un accès aux Canadiens à des événements politiques auxquels ils n’avaient jamais été exposés auparavant. La nation était maintenant aux aguets des acteurs politiques. Les journalistes et leurs entrevues télévisées sont devenus en quelque sorte un prolongement des négociations entre les premiers ministres. Ceux-ci étaient fréquemment appelés à réagir aux positions ou déclarations de leurs homologues suivant ou précédant une rencontre ou une négociation. Ayant leur opinion diffusée à travers le Canada, il était difficile pour les acteurs politiques de revenir sur ce qu’ils avaient déclaré aux médias. Ces entrevues à l'improviste avec les premiers ministres ont su influencer activement le cours du processus.

Les acteurs politiques utilisaient stratégiquement la télévision comme canal de communication dû à sa large audience et surtout, sa large influence dans le débat. Les politiciens révélaient souvent de l’information pour la première fois ou utilisaient ces entretiens avec les journalistes afin de faire acheminer certaines remarques à leurs homologues, à appliquer de la pression ou pour se positionner ouvertement à l’égard de certains aspects. La télévision a assurément ajouté un brin de difficulté à la négociation et à la tentative d’obtenir un consentement lors de la crise constitutionnelle. Les journalistes et la télévision prenaient activement une place au sein du débat en bombardant de la nouvelle information qui elle, venait influencer la tournure d’évènements[89].

Format des nouvelles

Le second rôle important que l’on accordait à la télévision lors de cet enjeu politique était celui de contrôler le message en décidant quel évènement ou quel élément d’information serait inclus dans les reportages, lequel serait partagé et constituerait ainsi la prochaine primeur. Ce sont les journalistes et la direction des médias qui décidaient de ce qui serait diffusé. En sélectionnant les nouvelles de cette manière, certaines informations étaient de facto mises de côté et l’auditoire n’y avait pas accès. De plus, le format des nouvelles sous forme de «clips» rendait l’information concise et abrégée, et par conséquent plus fragmentaire. Le peu de temps dédié à une nouvelle devait être utilisé pour rendre l’information intéressante et divertissante plutôt qu’éduquer et enrichir l'auditoire. Pour un enjeu aussi complexe et d'aussi grande ampleur que celui de la crise constitutionnelle, lequel était crucial pour l’avenir du pays et des dix provinces, un tel format de nouvelle ne favorisait pas le principe de rapporter les faits et d’instruire[90]. L’attention du public était davantage retenue par le sensationnalisme autour du mécontentement des acteurs politiques, leurs conflits interpersonnels, les moments d’émotion au Parlement du Canada et ainsi de suite. La population étant de fait très mal informée au sujet de l’accord et de la crise de la constitution. Par exemple, les journalistes ont énormément parlé de l’un des objectifs vitaux des négociations, qui consistait à obtenir la signature de la province de Québec. Ceux s’opposant à l’accord étaient perçus comme étant insensibles, ingrats et sans cœur envers le Québec et les besoins des Québécois[91]. Les journalistes dévoilaient très peu aux Canadiens en quoi consistait l’accord proprement dit ainsi que ses dispositions, qu’est-ce que l’accord signifierait pour chacune des provinces et quelles conséquences l’accord engendrerait[91]. D’ailleurs, des sondages menés par The Globe & Mail et CBC, ont montré que la majorité des répondants ne connaissaient « rien du tout » voire « très peu » à propos de l’Accord du lac Meech[90].

Couverture médiatique controversée de la CBC

Durant les derniers mois de négociation de la crise constitutionnelle, une question d’intégrité et de partialité fut soulevée à propos de la CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, laquelle détenait à l'époque les plus fortes cotes d’écoute et était considérée la source de nouvelles par excellence[92]. La CBC déployait en effet beaucoup d’efforts afin d’offrir une couverture complète des événements en ayant des équipes de journalistes voyageant à travers le pays, ce qui constituait un net avantage lorsqu'il s'agissait de poser des questions et accéder à de l’information. Ainsi, durant la fameuse semaine de crise du 4-10 juin 1990, la CBC a notamment produit 882 minutes de contenu comparé à CTV qui avait produit 528 minutes. Toutefois, les couvertures médiatiques de la CBC pouvaient sembler convergentes avec la vision du gouvernement Mulroney. Ainsi, dans un document publié par la CBC en septembre 1991 au sujet de ses lignes directrices et de ses obligations pour la production de contenus, l’une des directives ayant rendu les journalistes québécois perplexes exigeait de « refléter le Canada en tant que nation et d'évoquer ses avantages sociaux, économiques, culturels et politiques »[92]. Alors que ce même document stipulait également que le pluralisme de points de vue faisait partie des obligations de la société d'État. Malgré les doutes soulevés, selon un sondage Angus Reid de l'époque, 63% des répondants considéraient la CBC comme impartiale alors que seulement 17% des répondants affirmaient le contraire[92].

D'un échec de l'Accord du lac Meech à une réussite

Résumé

Contexte

1) La reconnaissance de la société distincte ou unique

Les 11 et 14 décembre 1995, la Chambre des communes du Canada et le Sénat du Canada ont respectivement adopté une résolution reconnaissant le Québec comme société distincte au sein du Canada. Elle proclame notamment le caractère distinct de la culture unique, de la tradition de droit civil et de la majorité d’expression française du Québec.

Cette résolution garantit aux Québécoises et aux Québécois que le Parlement ainsi que tous les ministères, les institutions et les agences du gouvernement du Canada tiendront compte du caractère distinct de la société québécoise dans les prises de décision et l’adoption des lois.

De plus, le 27 novembre 2006, la Chambre des communes a adopté une motion qui reconnaît que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d’un Canada uni.

Cela veut dire implicitement que cette nation contribue à faire du Québec une société unique qui comprend notamment une majorité d'expression française, une culture distincte de nature francophone, une tradition civiliste, un système d'éducation typique et un ensemble d'institutions particulières.

Puis, le 16 juin 2021, la Chambre des communes a adopté la motion suivante : « Que la Chambre convienne que l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère au Québec et aux provinces la compétence exclusive pour modifier leurs constitutions respectives, et prenne acte de la volonté du Québec d’inscrire dans sa constitution que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation québécoise. »

Avec la sanction de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, le 1er juin 2022, les caractéristiques fondamentales du Québec, dont le fait que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu’il est aussi la langue commune de la nation québécoise, sont enchâssées dans la partie sur les constitutions provinciales de la Constitution du Canada.

Soulignons aussi que, dans sa jurisprudence, la Cour suprême du Canada tient pour acquise l’existence du caractère unique du Québec.

Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême du Canada, articles 5 et 6 de 2014, la Cour s’est penchée sur l’objectif de la disposition de la Loi sur la Cour suprême du Canada qui prévoit que les trois juges québécois sont nommés parmi les juges de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel du Québec ou parmi les avocats du Québec.

L’objectif de l’article 6 est de garantir que non seulement des juristes civilistes expérimentés siègent à la Cour, mais également que les traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec y soient représentées, pour renforcer la confiance des Québécois envers la Cour en tant qu’arbitre ultime de leurs droits. Autrement dit, l’article 6 protège à la fois le fonctionnement et la légitimité de la Cour suprême du Canada dans sa fonction de cour générale d’appel pour le Canada.

Il semble ainsi que la notion de « société unique » ait pu ici influer sur l’interprétation de la Loi.

En fait, les tribunaux interprètent déjà la Charte canadienne des droits et libertés et la Constitution du Canada d’une façon qui tient compte du rôle distinctif du Québec dans la protection et la promotion de son caractère francophone. Reconnaître formellement le caractère distinctif du Québec dans la Constitution ne serait donc pas un écart concrètement significatif par rapport à la pratique actuelle dans nos tribunaux.

Parmi les décisions qui tiennent compte de la spécificité du Québec, soulignons la décision controversée Ford c. Québec. La Cour suprême du Canada y a reconnu que le gouvernement du Québec disposait d’une certaine marge de manœuvre pour adopter des dispositions qui permettraient d’assurer une meilleure protection du français et d’assurer sa prédominance, étant donné sa situation de vulnérabilité au Québec et au Canada. Cette prise en considération de ce que le Québec est une société unique est également présente dans les arrêts Solski et Gosselin. En matière de modification constitutionnelle, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, dans le Renvoi relatif à la réforme du Sénat et dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême du Canada, articles 5 et 6, la Cour prend acte de l’identité unique du Québec et se fonde en partie sur celle-ci pour énoncer une vision contractuelle des fondements de la fédération.

La reconnaissance de la société unique n’est qu’une clause interprétative, imposant aux juges un prisme analytique sensible au caractère unique québécois.

Bien qu’informelle, cette pratique favorisant l’asymétrie est d’ores et déjà ancrée à la Cour suprême du Canada, particulièrement en matière linguistique.

Enfin, le caractère unique du Québec est reconnu dans une certaine mesure aux articles 90Q.1 et 90Q.2, aux domaines 12 et 13 de l'article 92 et aux articles 93, 93A, 94, 98, 128Q.1, 133 et 144 de la Loi constitutionnelle de 1867, à l'article 40, aux alinéas 41c) et 41d) et à l'article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la Loi sur la Cour suprême du Canada réaffirmée dans le Jugement de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême du Canada, articles 5 et 6, même par le juge dissident, notamment au paragraphe 146 avec le terme « caractère unique du Québec », en date du 21 mars 2014, et dans le préambule de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil sanctionnée le 10 mai 2001 où il est explicitement mentionné l’expression « caractère unique de la société québécoise ». Cette dernière expression se retrouve aussi dans le cinquième principe de la Déclaration de Calgary du 14 septembre 1997 qui a été approuvée pour discussion par la Chambre des communes du Canada le 25 novembre 1997 et qui a été adoptée par les assemblées législatives des Territoires du Nord-Ouest et de Terre-Neuve le 2 décembre 1997, de l’Île-du-Prince-Édouard le 5 décembre 1997, de l’Alberta le 10 décembre 1997, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan le 17 décembre 1997, du Manitoba le 19 mars 1998, de la Colombie-Britannique le 20 mai 1998, de l’Ontario le 26 mai 1998 et de la Nouvelle-Écosse le 9 juin 1998.

2) Des pouvoirs accrus en matière d'immigration

Malgré l’échec de l’Accord du lac Meech le 22 juin 1990, le gouvernement fédéral et celui du Québec sont parvenus en 1991 à répondre partiellement à l’une des revendications historiques de ce dernier, dans le cadre d’une entente intergouvernementale, en concluant l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (aussi appelé « Accord McDougall—Gagnon-Tremblay »).

Le fondement politique de l’accord est la reconnaissance explicite du caractère distinct du Québec et de son pouvoir d’exercer en conséquence des responsabilités, uniques parmi les provinces canadiennes, qui lui permettent notamment d’assurer sa sécurité démographique et sa pérennité linguistique. Cet accord s’articule autour de deux axes majeurs, soit le partage des pouvoirs de sélection en matière d’immigration, ainsi que le retrait fédéral du champ de l’accueil et de l’intégration des immigrants, retrait accompagné du versement annuel d’une juste compensation financière. Cette compensation financière permet au Québec de mettre en œuvre ses propres programmes d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes, pour peu que les services offerts au Québec soient comparables, dans leur ensemble, aux services offerts dans le reste du Canada. Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’une reddition de comptes, mais d’un exercice de comparaison conjoint réalisé annuellement dans le cadre de la gestion de l’accord (comité mixte de hauts fonctionnaires des deux gouvernements).

Soulignons enfin que l’accord ne peut être modifié unilatéralement par l’une des parties et n’a pas de date d’échéance.

Concrètement, en vertu de cet accord, le Québec possède le pouvoir exclusif de sélectionner les immigrants qui souhaitent s’établir sur son territoire (à l’exception des membres de la catégorie du regroupement familial et des réfugiés dont le statut est reconnu au Québec) et est maître d’œuvre en matière d’accueil et d’intégration linguistique, économique, sociale et culturelle. Il se voit, par ailleurs, garantir la possibilité de recevoir un nombre d’immigrants proportionnel à son poids démographique au sein du Canada, plus 5 pour cent additionnels, s’il le juge à propos.

Rappelons que le Canada et le Québec avaient conclu précédemment diverses ententes en matière d’immigration depuis 1971 : l’entente Lang—Cloutier (1971), l’entente Andras—Bienvenue (1975) et l’entente Cullen—Couture (1978). L’accord de 1991 est cependant le plus abouti en ce qu’il réserve au Québec un éventail de responsabilités plus large, plus particulièrement au chapitre de l’accueil et de l’intégration des immigrants. Ces responsabilités sont assorties du versement annuel d’une juste compensation financière, permettant ainsi une meilleure capacité d’action et des interventions plus efficaces.

Certains qualifient cet accord d’entente « quasi-constitutionnelle » en raison du mécanisme bilatéral nécessaire à sa modification, mais également compte tenu de son importance sur les plans administratif et politique ainsi que de son historique constitutionnel. L’accord demeure néanmoins une entente intergouvernementale qui ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle envisagée au départ.

En somme, le Québec bénéficie d’une entente solide qui lui accorde une grande marge de manœuvre en matière d’immigration.

L’échec de Meech n’a pas empêché les parties intéressées à conclure, conformément à celui-ci, une entente visant à accorder davantage de pouvoirs au Québec en matière d’immigration. C’est ainsi que l’Accord McDougall—Gagnon-Tremblay a amené la province à obtenir, entre autres choses, un plus grand contrôle quant à l’accueil et à l’intégration de ses immigrants.

3) Le pouvoir fédéral de dépenser

Le pouvoir fédéral de dépenser est reconnu par les tribunaux depuis 1937 avec l’arrêt sur les assurances sociales. Les paiements de péréquation à caractère inconditionnel trouvent également leur base constitutionnelle dans le pouvoir de dépenser du fédéral.

L’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser a été annoncé lors des discours du trône d’octobre 2007 et de novembre 2008.

Cependant, dans le discours du trône du 3 mars 2010, il était indiqué que le gouvernement fédéral continuerait à restreindre l’emploi du pouvoir fédéral de dépenser.

Malgré plusieurs tentatives, aucune entente, constitutionnelle ou administrative, n’a jusqu’ici permis de régler les problèmes que soulève l’exercice de ce pouvoir au Canada. Soulignons cependant que des ententes importantes ont été conclues avec le gouvernement fédéral afin que le Québec puisse se retirer avec juste compensation d’initiatives fédérales qui auraient constitué des empiètements dans ses champs de compétence. C’est le cas notamment de l’entente sur la formation de la main-d’œuvre et de l’entente sur les congés parentaux.

Il y a aussi l’accord asymétrique Canada-Québec sur le financement sans condition des services de garde éducatifs à l’enfance le 5 août 2021 qui reconnaît à l’État québécois la responsabilité du système de garderies du Québec, l’accord asymétrique Canada-Québec concernant le financement fédéral visant à appuyer les priorités du Québec en matière de santé le 27 mars 2024 et l’accord asymétrique Canada-Québec concernant le financement fédéral visant à appuyer les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les soins de longue durée le 27 mars 2024 qui garantissent au Québec une autonomie complète dans la gestion de son système de santé.

4) La nomination des trois juges civilistes à la Cour suprême du Canada

Tout d’abord, la protection constitutionnelle accordée à la présence des trois juges québécois à la Cour suprême du Canada est une évolution significative quant à la nomination des juges qui y siègent. Cette protection a été clarifiée dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême du Canada, articles 5 et 6.

S’appuyant sur l’Accord du 16 avril 1981, dont le Québec était signataire avec sept autres provinces, les juges majoritaires insistent particulièrement sur les garanties constitutionnelles prévues spécifiquement pour le Québec : « Les auteurs de l’alinéa 41d) de la Loi constitutionnelle de 1982 voulaient manifestement qu’il devienne difficile de modifier la composition de la Cour. Ils entendaient ainsi assurer une protection constitutionnelle spéciale à la représentation du Québec à la Cour. »

Ils poursuivent en reconnaissant de manière explicite l’importance du veto du Québec sur cette question :

« Comme nous l’avons expliqué, l’entente essentielle qui a permis la création de la Cour suprême portait sur la garantie qu’un nombre relativement important des juges proviendraient d’institutions liées au droit civil et à la culture du Québec. L’objectif de garantir que la tradition juridique distincte du Québec soit représentée à la Cour demeure tout aussi important de nos jours et touche la compétence, la légitimité et l’intégrité de la Cour. Le consentement unanime exigé pour changer la composition de la Cour a donné au Québec la garantie constitutionnelle que sa représentation à la Cour ne sera pas modifiée sans son consentement. »

En août 2016, le gouvernement de Justin Trudeau a proposé l’instauration d’un processus qui se veut moins partisan et plus transparent, où une courte liste de trois à cinq candidats est dressée par un comité consultatif composé de sept membres venant de différents milieux de la société canadienne. La liste fait ensuite l’objet de diverses consultations de la part du ministre fédéral de la Justice. Elle est finalement remise au premier ministre, qui fait alors son choix. Pour la nomination des trois juges du Québec, le processus prévoit que la composition du comité sera ajustée pour tenir compte de la tradition juridique particulière du Québec. Ces changements ont été bien reçus par le gouvernement du Québec, qui voit poindre l’occasion d’élaborer, en concertation avec le gouvernement fédéral, un mécanisme qui refléterait la spécificité québécoise et qui offrirait une réponse adéquate aux particularités de la tradition juridique civiliste.

Ce mécanisme devra aussi prévoir un rôle déterminant pour le gouvernement du Québec dans le processus consultatif qui mènera à la recommandation finale pour les trois juges du Québec.

En somme, la protection constitutionnelle de la présence des trois juges du Québec à la Cour suprême du Canada est désormais établie, mais la participation du Québec à la nomination de ses trois juges demeure non résolue. Cette situation pourrait toutefois évoluer compte tenu de l’ouverture récente du gouvernement fédéral à apporter des ajustements au nouveau processus pour la nomination des juges du Québec, « […] pour tenir compte de la tradition juridique particulière du Québec ». Il sera cependant essentiel que le gouvernement du Québec y joue un rôle déterminant et adapté à sa réalité particulière reconnue par la Cour suprême du Canada.

Le plus haut tribunal du pays a, lors du Renvoi sur les articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême du Canada, mis fin à l’affaire : au nom de la protection des valeurs sociales et de la tradition juridique distincte du Québec, la garantie est, dit la Cour, constitutionnalisée.

Dans cette même veine, une participation accrue du gouvernement québécois quant à la nomination de ces mêmes juges semble donc couler de source.

Ainsi, un protocole d'entente concernant le processus de nomination des juges civilistes a été établi le 15 mai 2019 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Aux termes de ce protocole, on a créé le Comité consultatif indépendant sur les nominations aux sièges du Québec à la Cour suprême du Canada.

5) Le droit de retrait avec la compensation obligatoire et le droit de veto

La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, qui contient la procédure de modification de la Constitution du Canada, est celle que le premier ministre René Lévesque du Québec a signé le 16 avril 1981 avec le droit de retrait, à l'exception de l'article 40 qui n’oblige la compensation financière qu'en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels lors d'un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement du Canada.

Rappelons que ce transfert d’une compétence provinciale à une compétence fédérale avec l’accord de toutes les provinces n’a été effectué que trois fois dans toute l’histoire du Canada avec l’assurance-emploi en 1940 (domaine 2A de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867) et les pensions de vieillesse et prestations supplémentaires en 1951 et 1964 (article 94A de la Loi constitutionnelle de 1867), bien que les lois provinciales l’emportent sur les lois fédérales en cas d’incompatibilité dans ces deux dernières matières. Ainsi, depuis plus de 60 ans, aucun transfert d’une compétence provinciale à une compétence fédérale n’a été fait. Par contre, un transfert d’une compétence fédérale à une compétence provinciale a été fait le 17 avril 1982 en matière de ressources naturelles et d’énergie électrique (article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867). Un tel transfert a aussi eu lieu en faveur du Québec le 19 décembre 1997 en matière d’éducation, concernant les écoles confessionnelles (article 93A de la Loi constitutionnelle de 1867).

Ainsi, il est bien possible qu’aucun transfert de compétences législatives provinciales au Parlement du Canada ne se fera dans l’avenir et que le droit de retrait avec ou sans compensation financière n’aura donc jamais besoin d’être exercé par ce fait. Par contre, ce droit de retrait pourrait être exercé à la suite du pouvoir fédéral de dépenser dans un champ de compétence provinciale. À ce moment-là, des négociations entre le fédéral et les provinces devraient être envisagées pour déterminer la possibilité d’une compensation financière aux provinces qui se retireraient d’un programme fédéral dans un champ de compétence provinciale.

À la suite d’une promesse du gouvernement fédéral, à la veille du référendum de 1995, de répondre à certaines revendications historiques du Québec, dont la reconnaissance d’un droit de veto à l’égard des modifications importantes à la Constitution, le Parlement fédéral a adopté la Loi concernant les modifications constitutionnelles, communément appelée la « loi sur les vetos régionaux ».

Pour comprendre le mécanisme de cette loi, rappelons que la Loi constitutionnelle de 1982 accorde aux deux chambres du Parlement fédéral un droit de veto (suspensif pour le Sénat) sur les modifications constitutionnelles qui exigent un accord fédéral-provincial.

Se fondant sur ce droit de veto de la Chambre des communes, la Loi concernant les modifications constitutionnelles énonce des conditions préalables au dépôt d’une motion de résolution menant à certaines modifications multilatérales. Concrètement, elle prévoit qu’aucun ministre de la Couronne du gouvernement du Canada ne peut déposer une telle motion autorisant une modification de la Constitution devant la Chambre des communes à moins que la modification constitutionnelle proposée ait préalablement reçu le consentement de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, d’au moins deux provinces représentant au moins 50 pour cent de la population des Prairies (ce qui donne, tout compte fait, un droit de veto à l’Alberta) et enfin d’au moins deux provinces de l’Atlantique représentant au moins 50 pour cent de la population de cette région.

Cela signifie qu’une modification constitutionnelle visée par cette loi doit obtenir, au minimum, l’appui de sept provinces représentant plus de 90 pour cent de la population. Soulignons cependant que la Loi ne s’applique pas aux modifications faites selon la procédure des arrangements spéciaux (article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982) ni à celles nécessitant l’unanimité (article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982). Enfin, la Loi ne s’applique pas à une modification à l’égard de laquelle une province peut exercer son droit de retrait (paragraphe 38(3) de la Loi constitutionnelle de 1982).

Le droit de veto, en quelque sorte délégué au Québec par le gouvernement fédéral, n’est pas constitutionnellement garanti en ce qu’il repose sur une loi fédérale ordinaire. Conséquemment, le veto ainsi obtenu pourrait être repris au gré d’un changement de volonté politique à Ottawa.

De plus, ce type de loi n’entraîne vraisemblablement pas d’obligations légales pour le gouvernement, comme l’a illustré récemment l’affaire Conacher c. Canada. Dans cette affaire, la Cour fédérale a rappelé que la loi fédérale prévoyant les élections à date fixe ne pouvait porter atteinte à la prérogative du premier ministre de conseiller au gouverneur général de dissoudre la législature et que, conséquemment, ceux-ci étaient libres de la contourner.

Comme pour les élections à date fixe, le mécanisme même de la Loi concernant les modifications constitutionnelles prévoit des exceptions.

En effet, la Loi demeure contournable, puisqu’elle ne vise que les ministres de la Couronne, laissant à tout député ordinaire la possibilité de déposer une motion de résolution de modification constitutionnelle.

Paradoxalement, cette loi vient alourdir considérablement le processus déjà complexe de la modification constitutionnelle et, de ce fait, elle accentue le blocage de toute réforme éventuelle de la Constitution.

En somme, la Loi concernant les modifications constitutionnelles, adoptée par le Parlement fédéral dans la foulée du référendum de 1995, a une valeur essentiellement politique, mais n’a pas de portée constitutionnelle. Par contre, il serait très mal avisé pour le Parlement du Canada de modifier cette loi en enlevant le droit de veto non seulement au Québec mais aussi à l’Ontario, à la Colombie-Britannique et à l’Alberta dans la pratique.

Enfin, à la Conférence des premiers ministres tenue à l’édifice Lester B. Pearson à Ottawa le 21 juin 1996, le premier ministre Lucien Bouchard du Québec n’a pas participé aux discussions portant sur le sujet du réexamen de la procédure de modification constitutionnelle que prévoit l’article 49 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce qui signifie en principe que le Québec se satisfait pleinement de la procédure de modification de la Constitution du Canada inscrite dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.