Abbaye Saint-Étienne (Marmoutier)

abbaye bénédictine à Marmoutier en Alsace De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L’ancienne abbaye Saint-Étienne était un monastère de moines bénédictins sis à Marmoutier, dans le Bas-Rhin (France). Fondée par saint Léobard et des moines irlandais au VIe siècle l'abbaye adopta la règle bénédictine au VIIIe siècle et fut prospère jusqu'au XIIe siècle. Déclinant par après elle fut supprimée à la Révolution française. Son église abbatiale est devenue paroissiale sous le patronyme de Saint-Etienne. Les vetiges de l'abbaye (dont l'église) firent l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[1].

| Abbaye Saint-Étienne | |

La façade romane occidentale de l'église abbatiale Saint-Étienne. | |

| Ordre | Ordre de Saint Benoît |

|---|---|

| Fondation | 589-971 |

| Fondateur | saint Léobard |

| Dédicataire | saint Étienne |

| Style(s) dominant(s) | Romano-byzantine |

| Protection | Classé MH (1840, église) Inscrit MH (1991, aile abritant les granges dimières (façades, toitures avec charpentes, caves voûtées, sols dallés)) |

| Localisation | |

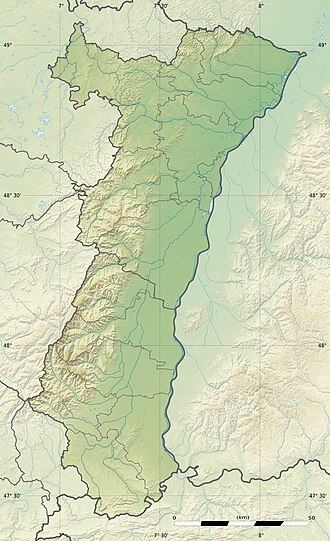

| Pays | France |

| Région | Alsace |

| Département | Bas-Rhin |

| Commune | Marmoutier |

| Coordonnées | 48° 41′ 26″ nord, 7° 22′ 56″ est |

| modifier | |

Histoire

Résumé

Contexte

Cette abbaye, située sur la Route romane d'Alsace, entre Saverne et Wasselonne, fut fondée vers 589 par des moines Irlandais conduits par saint Léobard, un disciple de Colomban de Luxeuil. Cette fondation ne fut possible sans le concours financier du roi d'Austrasie, Childebert II qui dota l'abbaye d'un grand domaine. En 724, à la suite d'un incendie, le monastère fut restauré par saint Maur, son cinquième abbé, de qui découle son appellation actuelle : Mauri Monasterium, monastère de Maur ou Marmoutier.

Abbaye royale, elle est richement dotée par les rois mérovingiens, elle doit sa prospérité à de vastes domaines[2]. En 728 saint Pirmin réforma cette abbaye colombanienne et introduisit la règle de saint Benoît de Nursie.

Sous l'impulsion du roi Louis le Pieux, en 816, Benoît d'Aniane et quelques moines vinrent s'y établir. Un second incendie l'ayant détruite de nouveau en 824, elle fut reconstruite et confiée à Drogon, frère du roi Louis le Pieux et évêque de Metz. L'église abbatiale fut consacrée en 971 par Erchenbald, évêque de Strasbourg. C'est de cette dernière époque et du XIe siècle que date la magnifique façade de l'église.

Très prospère jusqu'au XIIe siècle, elle décline au cours des siècles suivants marqués par la guerre des Paysans allemands de 1525 et la guerre de Trente Ans de 1618. L'abbaye retrouve la prospérité jusqu'à la Révolution, mais ses bâtiments dédiés à la vie monastique sont détruits pendant cette période ; seule subsiste l'abbatiale dont on peut encore admirer aujourd'hui la façade.

Ancien bâtiment conventuel (1750, cellier et entrepôt agricole). Passage dans la cour de l'abbaye. Ancienne bibliothèque conventuelle (XVIIIe siècle). Maison avec des éléments d'anciens bâtiments conventuels.

L'église abbatiale Saint-Étienne

Résumé

Contexte

Architecture

L'église, sur la place du Marché, a une façade, du style romano-byzantin, avec porche ouvert à trois arcades et flanqué de deux tours carrées; celles-ci contiennent les escaliers qui, au 1er étage, conduisent à une salle située au-dessus du porche et à la grande tribune, reste de l'église du XIe siècle, et qui sert de base au clocher (XIIe siècle). Sur la face extérieure du transept Nord, restes d'une belle porte du XIIe siècle.

L'intérieur appartient au style ogival du XIVe siècle. Le chœur a été reconstruit au XVIIIe siècle, dans le style ogival. Les fenêtres des bas-côtés ont été élargies. Dans le chœur, très belles boiseries en chêne sculpté du XVIIIe siècle. Contre le mur Ouest du transept, quatre tombeaux de la famille des Géroldseck, dans le style des derniers temps de la Renaissance[3].

Vue intérieure vers le chœur. Chœur avec maître-autel et stalles. Chaire à prêcher (1561). Vierge de Pitié (XVe siècle-XVIe siècle).

L'orgue

Les orgues datent de 1710 et leur renommée est universelle. Avec celles de l'église des Jésuites de Molsheim, et des abbatales de Saint-Maurice d'Ebersmunster et Saint-Cyriaque d'Altorf, elles sont les seules que l'on ait conservées du célèbre facteur d'orgues André Silbermann[2]. Le docteur Schweitzer, musicologue et organiste averti venait y jouer : il fut à l'origine de leur restauration, en 1955.

Vue intérieure de la nef vers la tribune d'orgue. Orgue Andreas et Johann-Andreas Silbermann (1710). Buffet. Positif de dos. Console.

La disposition des jeux est la suivante[4] :

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les cloches

1 - do#, 2 250 kg, fondue en 1902 par Causard, 2 - mi, 1 239 kg, 1971, 3 - fa#, 874 kg, 1971, 4- sol#, 682 kg, 1971, 5- si, 463 kg, 1971, 6- do#, 332 kg, 1971, 7- sol, 550 kg, 1707 (ne sonne jamais avec les autres), Edel

Abbés

- 589 : Saint Léobard

- 724 : Saint Maur

- 827 : Celsus

- 982 : Landelochus

- ??? : Cloduarius

- 1073 : Reichwinus

- 1123 : Adelo

- 1137 : Meinradus

- 1146 : Anshelmus

- 1163 : Conradus Ire

- 1170 : Wernherus

- 1179 : Garnerius

- 1224 : Otto

- 1249 : Rudolphus

- 1253 : Gottfridus

- 1280 : Johannes Ire

- 1288 : Conradus II

- 1301 : Bernhardus

- 1330 : Johannes II

- 1340 : Walraff von Geroldseck

- 1384 : Johannes III

- 1392 : Oswalt von Winterthur

- 1395 : Arnoldus

- 1408 : Johannes IV von Senstatt

- 1415 : Conradus III von Steinback

- 1457 : Gasparus Ire von Stollhoffen

- 1459 : Adamus

- 1464 : Reinhardus Knobloch von Straßburg

- 1486 : Theodoricus von Kurneck

- 1517 : Heinricus von Witten

- 1519 : Franciscus von Læsur

- 1524 : Gasparus II Reigger von Dillingen

- 1558 : Johannes V

- 1567 : Georgius Hüklin

- 1572 : Gisbertus Agricola von Saaralben

- 1588 : Jacobus Schreyer von Hausen

Source : Chronicon Alsatiae de Bernhard Hertzog,1592

Terrier, possessions

- Prieuré Notre-Dame-des-Champs jusqu'en 1604 que les moines bénédictins cèdent aux carmélites venues d'Espagne[5].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.