abbaye située dans les Alpes-Maritimes, en France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L’abbaye de Lérins est une abbaye, située sur l'île Saint-Honorat dans les îles de Lérins, sur le territoire de la commune de Cannes, dans le département français des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Diocèse | Diocèse de Fréjus-Toulon |

|---|---|

| Fondation | Ve siècle |

| Congrégation | Ordre cistercien |

| Protection | Classée MH (1840)[1] |

| Coordonnées | 43° 30′ 23″ N, 7° 02′ 49″ E[2] |

|---|---|

| Pays | France |

| Département | Alpes-Maritimes |

| Commune | Cannes |

| Site | http://abbayedelerins.com/site/fr/ |

Le premier monastère est fondé par Honorat d'Arles, vers 400-410. Le site archéologique de la chapelle Saint-Sauveur a révélé un établissement du Ve siècle, constituant les traces les plus anciennes de la présence de moines en Occident.

L'abbaye a fourni aux VIe et VIIe siècles un grand nombre d'évêques méridionaux. Elle était alors l'un des sites majeurs de la Chrétienté en Europe.

Les bâtiments actuels du monastère ont été construits entre les XIe et XIVe siècles, puis au XIXe. L'abbaye fut longtemps clunisienne ; le monastère abrite aujourd'hui une communauté de moines cisterciens de la Congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception.

L'île, connue par les Romains sous le nom de « Lerina », est inhabitée et infestée de serpents. Honorat d'Arles accompagné de l'ermite saint Caprais de Lérins y fonde un monastère sous la protection de saint Léonce, évêque de Fréjus. Selon la tradition, Honorat s'installe sur l'île avec l'intention de vivre comme un ermite, mais il est rejoint par des disciples qui constituent une communauté cénobitique autour de lui[3] entre 400 et 410[4],[5]. Ainsi l'île de Lérins devient un « immense monastère » dès 427, ainsi que le rapporte Jean Cassien. Honorat codifie la vie de la communauté, avec une règle dont la première rédaction, la Règle des Quatre Pères, est la première du genre en France. Des fouilles autour de la chapelle Saint-Sauveur ont révélé que le site est occupé depuis le Ve siècle.

Durant les Ve et VIe siècles, le monastère attire des moines qui assureront sa renommée. Ainsi, saint Patrick étudie ici avant d'entreprendre l'évangélisation de l'Irlande. Maxime de Riez et Fauste de Riez sont abbés de Lérins avant de devenir évêques de Riez. Eucher de Lyon y envoie ses fils avant de rejoindre lui-même le monastère. Saint Quenin, évêque de Vaison-la-Romaine, est également moine à Lérins au cours du VIe siècle. Saint Loup de Troyes, saint Jacques de Tarentaise ou saint Apollinaire viennent également de cette abbaye. L'abbaye fournit trois évêques du diocèse d'Arles au cours des Ve et VIe siècles : Honorat lui-même, Hilaire d'Arles, et Césaire d'Arles. Ainsi que d'autres évêques tel Loup de Troyes.

Le moine le plus célèbre de cette abbaye est peut-être Vincent de Lérins qui rédige à Lérins le Commonitorium[6]. Prenant position contre les positions de saint Augustin au sujet de la grâce, il affirme que la grâce de Dieu coopère avec l'homme. Cette dernière position est condamnée sous le nom de « semi-pélagianisme », lors du concile d'Orange en 529. Saint Nazarius, quatorzième abbé de Lérins probablement pendant le règne de Clotaire II (584-629), s'attaque avec succès aux vestiges du paganisme sur la côte sud de la France. Il renverse un sanctuaire de Vénus près de Cannes, et fonde sur son site un couvent pour femmes, qui sera détruit au début du VIIIe siècle lors de l'invasion arabo-musulmane. Dans les années 630, Agricol d'Avignon est moine à Lérins dès l'âge de 16 ans avant de devenir évêque d'Avignon.

En 660, avant d'être assassiné, saint Aigulphe tente d'instaurer la règle de Benoît de Nursie. Finalement à la fin du VIIe siècle, les moines l'adoptent, renonçant à la règle instaurée par Honorat[7]. Au cours des siècles suivants, la vie monastique sur l'île est interrompue à plusieurs reprises par des raids, principalement attribuables aux troupes omeyyades. En effet, après leur défaite à Poitiers, les musulmans se replient sur la Provence et prennent d'assaut l'abbaye qui est une proie riche et facile. Autour de 732, cinq cents membres de la communauté, y compris l'abbé, saint Porcaire[8], sont massacrés sur l'île par les envahisseurs. L'un des rares survivants, saint Elenthère rebâtit un nouveau monastère sur les ruines de l'ancien.

Dans les années 978-1020, Lérins adhère à la réforme clunisienne. Le monastère bénéficie de nombreuses chartes de donation et essaime en Provence où une centaine de prieurés sont fondés. En 1047, l'île est envahie par les pirates sarrasins et des moines sont emmenés en captivité en Espagne ; ils seront rachetés par l'abbé Isarn de Marseille[9]. Sur l'île, des bâtiments fortifiés sont construits entre le XIe et le XIVe siècle. Un système de signalisations par des feux entre la tour du monastère fortifié et celle du Suquet est installé en 1327.

Les reliques d'Honorat sont ramenées d’Arles, en 1391. L'île devient un lieu de pèlerinage très populaire. Les écrits de Raymond Féraud, moine qui rédige une vie légendaire de Honoratus (saint Honorat), l'encourage. En 1400, l’île est pillée par des pirates génois. Le monastère fortifié est défendu d'abord par les serviteurs. Des soldats provençaux (1437) puis français (1481) occupent les étages supérieurs des bâtiments afin d'assurer la protection des moines.

En 1464, le monastère est soumis au régime de la commende, jusqu'en 1510, où Augustin Grimaldi, troisième abbé commendataire, se démet de la commende et réforme le monastère en le réunissant à la congrégation du Mont-Cassin. En 1514, le pape Léon X approuve l'union de Lérins à la congrégation de Sainte-Justine de Padoue et du Mont-Cassin[10]. En 1533, François Ier révoque cette union[11]. En 1547 (novembre), Henri II rétablit l'association avec Sainte-Justine[11].

En 1635, l'île est envahie par les Espagnols et les moines sont expulsés. Pendant l'occupation, les Espagnols fortifient l'île en installant des batteries de canon sur les chapelles. Deux ans plus tard, l'île est reprise par les Français qui y laissent à demeure une importante garnison. Après un exil à Vallauris, les moines reviennent, mais le monastère continue de souffrir des attaques espagnoles et génoises. De 1638 à 1645, l'abbaye est rattachée par volonté royale à la congrégation de Saint-Maur[12]. En 1756, l'abbaye est unie à la Congrégation de l'ancienne observance de Cluny[13].

Le monastère est fermé par une commission royale en 1788, faute de moines ; il ne reste plus que quatre moines résidents. Le domaine du monastère est rattaché à l’évêché de Grasse. À la Révolution française, l'île est déclarée « bien national » et devient la propriété de l'État. Elle est vendue à une riche actrice, Mademoiselle de Saint-Val cadette, qui y vit pendant vingt ans, transformant le monastère en salons de réception.

En 1859, l'île est achetée par l'évêque de Fréjus, monseigneur Jordany qui cherche à y rétablir une communauté religieuse. Dix ans plus tard, des moines cisterciens de l'abbaye de Sénanque s'y installent. La communauté actuelle est constituée de 25 moines qui assurent, en plus de la vie monastique, des activités d'hôtellerie et de culture de la vigne.

Le pape Léon XIII, par le décret du , a rattaché les paroisses se trouvant dans l’arrondissement de Grasse au diocèse de Nice, à l'exception des îles de Lérins qui restent dans le diocèse de Fréjus.

Lors de l'expulsion des congrégations en 1903, les cisterciens de Lérins furent une des cinq congrégations catholiques masculines autorisées à poursuivre leur activité en France[14].

En 2014, l'abbaye et ses 22 moines réalisent un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros grâce notamment à leur vignoble de huit hectares, à partir desquels ils produisent leur fameuse mandarine, et aux croisières organisées depuis le port de Cannes, la congrégation possédant depuis 1988 une concession qui lui assure le monopole de la liaison entre le port et l'île dont elle est propriétaire. Ce monopole obtenu contre la promesse de préserver la vocation monastique du site et de protéger son environnement suscite une concurrence avec les bateaux-taxis et un contentieux juridique avec la principale compagnie maritime locale[15].

À partir de 2014 l’abbaye bénéficie du concours de la Fondation du patrimoine pour entreprendre des travaux de restauration à la chapelle Saint-Sauveur puis à la tour-monastère[16].

Depuis 2011, L'abbaye accueille chaque année le Festival de Silence qui se tient parallèlement au Festival de Cannes.

Construit entre le XIe et le XIIe siècle, le cloître est le cœur de la vie monastique. Bordé de deux grandes salles construites aux XIIe et XIIIe siècles, la salle du chapitre où s'organise la vie de la communauté et le réfectoire où les moines prenaient leur repas.

Vers 1073, l'abbé Adalbert (ou Aldebert) II commence la construction d'une Tour fortifiée devant servir de refuge aux moines face aux attaques répétées de l'île. Il est probablement aussi à l'initiative de la construction de la tour du Suquet (Cannes). D'autres aménagements viennent s'ajouter à la tour initiale, dont deux cloîtres superposés au XVe siècle. Le sous-sol, excavé aux XIIe et XIIIe siècles, cache des grandes caves servant aux réserves de nourriture des moines, ainsi qu'un moulin à huile et un four à pain. Le premier niveau est consacré au travail et à la vie commune. Le premier cloître, dit « cloître du travail », est construit autour d’une cour intégrant une citerne. La plupart de ses colonnes viennent de monuments romains. Le deuxième niveau est consacré à la prière. Le deuxième cloître, dit « cloître de la prière », comporte douze colonnes octogonales en marbre. Il donne accès à trois chapelles, dont la « chapelle Sainte-Croix » du XIVe siècle. Les niveaux supérieurs sont réservés aux soldats qui assurent la protection du monastère : salle de garnison et terrasses de signalisation et de défense. Mais étant donné sa taille (il constitué de quatre-vingt-six pièces et des quatre chapelles plus deux citernes), le monastère ne fut jamais totalement protégé.

La forteresse de l'abbaye bénéficie d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[1]. L'île est un site classé depuis 1941[17],[18].

Le monastère fortifié fait actuellement l'objet d'une vaste opération de restauration[19].

Sept chapelles sont disséminées sur l'île. Elles servent, au Moyen Âge, de stations lors du pèlerinage se déroulant de l'Ascension à la Pentecôte. Quatre de ces chapelles sont accessibles au public.

Construite probablement au IXe ou Xe siècle, la chapelle de la Trinité est située au sud-est de l'île. Elle témoigne de la grande dévotion des moines à la Trinité. Lorsque les Espagnols prennent l'île en 1635, ils construisent sur le toit de la chapelle une batterie de canons.

La chapelle Saint-Sauveur est située au nord-ouest de l'île, non loin du débarcadère actuel. Elle est construite sur un plan octogonal. La voûte en étoile qui couvre sa partie centrale est datée du XIIe siècle.

Des fouilles autour de la chapelle ont révélé que le site est occupé depuis le Ve siècle.

Construite à proximité du lieu où Caprais de Lérins, compagnon de Honorat, aurait vécu en ermite, elle est située à l'ouest de l’île.

La chapelle Saint-Pierre est située au sud, près du monastère. Des sépultures médiévales l'entourent.

La chapelle est située vers le nord-est de l'île à proximité des vignobles.

La chapelle est située à l'intérieur des remparts du monastère de l'abbaye de Lérins, au sud de l’île à proximité du monastère fortifié.

Chapelle aujourd'hui disparue dont ne subsistent que quelques ruines au niveau de sa base. Située au nord de l'île, elle était entourée d'un cimetière où fut notamment retrouvée une tombe en tuiles romaines.

Crucifix (Le Christ souriant), XIIIe siècle[20]

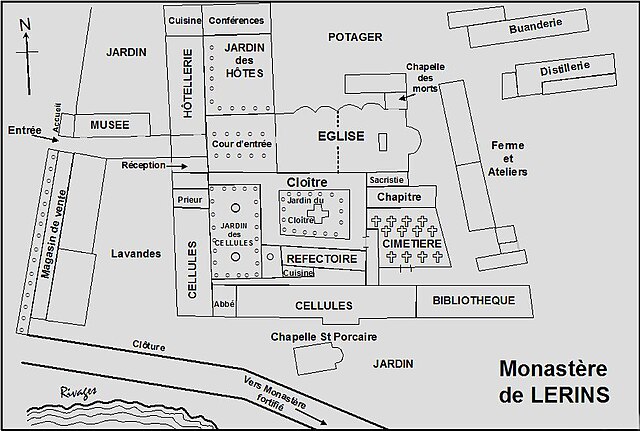

Lorsque les cisterciens de l'abbaye de Sénanque s'installent au XIXe siècle, ils construisent de nouveaux bâtiments. Ils lancent des activités d'hôtellerie, de culture de vignobles. Ils vendent leur vin et des liqueurs. Deux ailes d'habitations en angle droit abritent les cellules des moines, les logis de l'abbé et du prieur et la bibliothèque. L'hôtellerie, installée dans une autre aile, permet l'accueil de personnes en quête de recherches spirituelles ou de repos dans le silence. L'église originelle du XIIe siècle est partiellement détruite pour permettre l'érection de la nouvelle église, consacrée en 1928. Des autres bâtiments conventuels des XIIe et XIIIe siècles, il reste le cloître, la salle capitulaire et le réfectoire.

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.