Zonotrichia capensis

especie de aves De Wikipedia, la enciclopedia libre

El chingolo común (Zonotrichia capensis), también conocido como chincol o copetón, es una especie de ave paseriforme neotropical de la familia Passerellidae. Es la única de esta distribución entre los mal llamados "gorriones americanos" del género Zonotrichia. Es similar a la especie alóctona del gorrión doméstico (Passer domesticus), distinguiéndose por poseer un copete con rayas negras y una figura menos rotunda.

| Chingolo | ||

|---|---|---|

Ejemplar de Z. capensis en Caldas. | ||

| Estado de conservación | ||

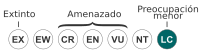

Preocupación menor (UICN)[1] | ||

| Taxonomía | ||

| Reino: | Animalia | |

| Filo: | Chordata | |

| Clase: | Aves | |

| Orden: | Passeriformes | |

| Familia: | Passerellidae | |

| Género: | Zonotrichia | |

| Especie: |

Z. capensis (Statius Müller, 1776) | |

| Distribución | ||

Distribución del chingolo | ||

Descripción

Resumir

Contexto

Mide entre 13 y 15 cm de largo, pesa entre 20 y 25 g. El pico es corto y recto, de unos 15 mm. Muestra la corona y la cara grises, con una banda negra. La garganta es blanca, con un visible collar en la nuca de color canela o castaño rojizo. El vientre y el pecho son pardo claro o blanquecinos, con reflejos más oscuros y los costados grisáceos. El dorso es también pardo, manchado de negro, con las alas y la cola de tono más oscuro. Los juveniles tienen plumaje más uniforme, con jaspeado más oscuro en el pecho.

Las patas están bien adaptadas a su hábito arborícola, con tres dedos orientados hacia delante y uno hacia atrás.

Hábitos

Es solitario, formando parejas en época de reproducción; más rara vez forma bandadas monoespecíficas o con otros paseriformes. Pasa mucho tiempo en árboles y arbustos, aunque baja a tierra a recoger su principal alimento, semillas y gusanos. Habita una gran variedad de entornos, desde praderas abiertas y estepas hasta bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Permanece activo hasta entrado el anochecer.

Entre primavera y comienzos del verano forman parejas. Construyen el nido, de forma semiesférica y un diámetro externo de hasta 13 cm, formado por paja en el exterior y cerdas, pelos y plumón por la cara interna. Suelen levantarlos en el suelo en zona de pastizales cerrados; más raramente lo construyen en arbustos o en ramas bajas. En zonas urbanas hacen su nido en matas cerradas o en trepadoras, como la enamorada del muro.

La hembra deposita en días corridos de dos a cinco huevos de forma ovoide, de color verde pálido o celeste, con manchas o anillos de color castaño, gris o lila, de unos 19 x 15 mm. La incubación demora entre once y trece días; tras la eclosión, los pichones permanecen en el nido entre diez y once días, mientras van cobrando un plumaje más oscuro que el que muestran al nacer.

El copetón es presa del parásito de nido Molothrus bonariensis, el tordo renegrido o chamón, que expulsa algunos de sus huevos para depositar los propios, que son incubados y criados por el chincol.[2][3]

Canto

El canto del copetón es exclusivo del macho; aunque en apariencia simple, formado por un tema de tres tiempos y un trino posterior, permite identificar la población de origen del macho. Si bien el tema es distinto en cada individuo, el trino es característico de un grupo de población, permitiendo a la hembra identificar la procedencia de su respectiva pareja. Se transmite de generación en generación; los pichones lo adquieren entre los 10 y 40 días de vida, escuchando el canto de los adultos de su grupo.[4]

Distribución

Resumir

Contexto

Esta especie se distribuye por toda América del Sur, incluyendo Tierra del Fuego e isla de los Estados, América Central, Aruba, Curazao y la isla La Española (República Dominicana y Haití).[1] En la parte norte y oeste de su área de distribución, esta ave generalmente abundante se encuentra en altitudes de 600 a 4000 m s. n. m., pero hacia el este y el sur, se encuentra en altitudes más bajas, casi al nivel del mar. Se puede ver en prácticamente cualquier hábitat abierto o semiabierto, incluidos cultivos, jardines, parques, pastizales y arbustos secundarios o el Cerrado.

Se adapta bien a los entornos urbanos y suburbanos, pero está ausente en las secciones densamente boscosas de la cuenca del Amazonas. También es escasa en el escudo guayanés y se encuentra principalmente en algunos tepuyes y la sierra de Pacaraima. Para explicar la presencia de esta especie en la isla de La Española y su ausencia en el resto del Caribe, se puede hacer referencia a una teoría propuesta para el piquituerto de La Española, un ave simpátrica. En ese escenario, los antepasados de estas aves estuvieron presentes en toda la región con el clima más fresco del último período glacial, pero quedaron relegados a las montañas más altas de La Española (las más altas del Caribe) una vez que el clima se hizo más cálido.

Subespecies

Resumir

Contexto

- Grupo politípico [capensis]

- Zonotrichia capensis capensis

- Zonotrichia capensis hypoleuca

- Zonotrichia capensis septentrionalis

- Zonotrichia capensis costaricensis

- Zonotrichia capensis antillarum

- Zonotrichia capensis orestera

- Zonotrichia capensis insularis

- Zonotrichia capensis venezuelae

- Zonotrichia capensis inaccessibilis

- Zonotrichia capensis roraimae

- Zonotrichia capensis macconnelli

- Zonotrichia capensis huancabambae

- Zonotrichia capensis illescasensis

- Zonotrichia capensis peruviensis

- Zonotrichia capensis carabayae

- Zonotrichia capensis pulacayensis

- Zonotrichia capensis tocantinsi

- Zonotrichia capensis matutina

- Zonotrichia capensis subtorquata

- Zonotrichia capensis mellea

- Zonotrichia capensis antofagastae

- Zonotrichia capensis chilensis

- Zonotrichia capensis sanborni

- Zonotrichia capensis choraules

Las poblaciones denominadas sanborni y choraules son de clasificación dudosa debido a que son las más distintas y asemejan ser intermedios con australis por su plumaje con líneas menos marcadas. Junto a la subespecie chilensis, tienen más similitudes en su canto que con el resto del grupo.

- Grupo monotípico (conformado por una sola subespecie) [australis]

- Zonotrichia capensis australis: Es la más distinta de las subespecies en aspecto debido a la ausencia casi total de las franjas en la cabeza. Tiene la particularidad de ser migratoria, criando en la patagonia y pudiendo ser vista ocasionalmente hasta en el sur de Bolivia en sus migraciones. Posiblemente es la subespecie de mayor tamaño junto a sanborni.[5]

Nombre común

El Zonotrichia capensis es conocido bajo diversos nombres: chingolo y cachilo en la Argentina; Uruguay; pichitanca en Bolivia; sanfrancisco[6] o chincol en Chile; comemaíz o pirrís en Costa Rica; copetón en Colombia y la zona andina de Venezuela; cachilo, pichitanca, comemaíz o planchín en el norte del Perú;[7] pichuchanca o chaquia en el Perú;[8] tancca en Arequipa (Perú); coronadito en Guatemala;[9] y bendito sea o chesyhasy en Paraguay.[10] En Brasil es conocido por tico-tico, salta-caminho, titiquinha o ticão.[11]

Sacralidad

El gorrión andino o Zonotrichia capensis, que en quichua era llamado Pichincha, daría el nombre al volcán en cuyas faldas se construyó la ciudad de Quito. Con la influencia del castellano, esta palabra fue tomando género masculino por lo que ahora se la suele llamar “pichinco” o “pichinchu”. Sin embargo de manera etimológica se puede rastrear la raíz “pichi” y “pichiu” a los pájaros pequeños. Esto a su vez está relacionado con la tortolita alinegra o Metriopelia melanoptera, que daría el nombre a la ciudad de Quito.[12]

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.