Top Qs

Línea de tiempo

Chat

Contexto

Pueblos indígenas de Chile

pueblos nativos que habitan o habitaron Chile desde antes de la llegada de los españoles De Wikipedia, la enciclopedia libre

Remove ads

Remove ads

Los pueblos indígenas o pueblos originarios de Chile, son los pueblos que han habitado el actual territorio chileno desde antes de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI. Estos pueblos incluyen diversas etnias amerindias y un pueblo de origen polinésico.

Durante la época precolombina, diversas sociedades ocuparon el territorio chileno, con una población estimada en más de un millón de personas antes de la conquista de Chile.[1]

La colonización europea tuvo un impacto devastador en la población indígena, que sufrió una drástica reducción debido a enfermedades introducidas, guerras, servidumbre y condiciones de vida adversas. Además, muchos sobrevivientes fueron forzados a abandonar su cultura e integrarse a la sociedad dominante. Algunos pueblos incluso desaparecieron por completo.

Desde el siglo XIX, el Estado chileno implementó políticas que profundizaron la desposesión indígena, como la Ocupación de la Araucanía y la creación de reducciones indígenas, limitando su acceso a tierras ancestrales. El Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) reconoció esta deuda histórica y recomendó medidas de reparación, incluyendo el reconocimiento de derechos colectivos sobre tierras y recursos, así como la participación política indígena[2]

Pese a estos antecedentes, los pueblos indígenas una presencia significativa en Chile. Desde 1993, el Estado reconoce oficialmente a 11 pueblos indígenas.[3] Según el censo de 2017, 2 185 792 personas se identificaron como indígenas, equivalente al 12,8 % de la población total[4] Los grupos más numerosos son los mapuche, seguido de los pueblos aymara, diaguita, atacameño o lickanantay, quechua, rapanui, colla, kawésqar, chango, yagán y selk'nam, este último reconocido oficialmente en 2023.

Los pueblos indígenas en Chile enfrentan diversas formas de discriminación racial y social,[5][6][7][8][9][10] además de mayores tasas de pobreza,[11][12][13] desempleo y analfabetismo en comparación con el resto de la población.[12] Sus demandas incluyen el reconocimiento constitucional, el respeto a sus derechos territoriales y el avance hacia formas de autonomía y autodeterminación.

Remove ads

Historia

Resumir

Contexto

Durante el Chile prehispánico

El desarrollo cultural en el actual territorio de Chile no fue homogéneo, condicionado por las características geográficas y ecológicas de cada zona. Los vestigios arqueológicos más antiguos se encuentran en Monte Verde, en la Región de Los Lagos, con una antigüedad estimada entre 14 500 y 18 500 años a. C.[14][15] En el norte del país, los registros más tempranos datan de hace aproximadamente 12 000 años, mientras que en la zona central existen evidencias de ocupación humana de unos 11 000 en el sector de la antigua laguna de Tagua Tagua.

En el caso de la isla de Pascua, se estima que el poblamiento fue un proceso mucho más tardío. La hipótesis más aceptada apunta a una migración oceánica por parte de pueblos polinésicos —probablemente, desde las islas Marquesas— que se habrían asentado en la isla hacia el año 1000 de la era actual.[16] Algunas teorías han propuesto un posible origen americano del pueblo rapanui, aunque con escasa aceptación, mientras otras plantean la posibilidad de contactos entre el pueblo rapanui y las comunidades indígenas del Chile continental.[16]

En el norte del país, los grupos que habitaron la costa —como los chinchorro y los changos— fueron principalmente pescadores y recolectores, mientras que en la meseta altiplánica surgieron culturas sedentarias y agrícolas, influenciadas por civilizaciones como la tiahuanaco. En el Norte Chico y la zona centro-norte se desarrollaron pueblos agroalfareros, como la cultura El Molle y la Aconcagua. Asimismo, algunos estudios etnohistóricos identifican a grupos denominados “Coles” o “yungas” como habitantes de los valles, dedicados a la agricultura y al intercambio con poblaciones costeras y altiplánicas.[17] En la zona sur se establecieron distintas sociedades de habla mapuche con formas de vida que combinaban la agricultura, la ganadería, la caza y la recolección, según las condiciones del entorno. En el extremo sur, en tanto, se desarrollaron culturas canoeras —como los pueblos chono, yagán, selknam y kawésqar— que destacaban por su dominio de la navegación en los canales australes, mientras que en las planicies patagónicas habitaron pueblos como los tehuelches o aonikenk y los selknam, centrados principalmente en la caza.

Hacia mediados del siglo XV, la expansión del Tahuantinsuyo marcó un hito importante en el desarrollo indígena en el territorio chileno. Diversos pueblos del norte —incluidos los reinos aimaras del Altiplano— fueron incorporados al imperio, mientras que en el centro del país el avance fue detenido por los pueblos promaucaes en la zona del río Maule. La presencia incásica influyó tanto en los grupos sometidos, como entre los grupos de más al sur que permanecieron independientes. El imperio estableció mitimaes y construyó pucarás como formas de asegurar los territorios conquistados. Investigaciones recientes sugieren que en el valle del Mapocho, actual Santiago de Chile, se habría instalado un centro administrativo importante del Tahuantinsuyo, así como un nudo vial del Qhapaq Ñam o Camino del Inca.[18]

Conquista española, orden colonial y Leyes de Indias

Tras la conquista del Imperio incaico, las tropas de Francisco Pizarro incorporaron rápidamente el territorio del Norte Grande chileno al dominio imperial español, pasando a formar parte del Virreinato del Perú. En las décadas siguientes, las expediciones de Diego de Almagro (1535-1537) y Pedro de Valdivia darían inicio a la Conquista de Chile, enfrentándose directamente con varios pueblos indígenas que habitaban el Valle central chileno. El enfrentamiento con los diferentes grupos mapuches dio origen a la Guerra de Arauco, que duraría más de cuatro siglos con diferentes grados de belicosidad.

Luego de décadas de enfrentamiento con tribus mapuches, el dominio español se consolidó hasta el río Biobío (que se convirtió así en «la Frontera») tras la rebelión mapuche de 1598, aunque algunos enclaves se establecieron más al sur, principalmente en Valdivia y Chiloé. En las zonas bajo dominio español, los pueblos indígenas fueron sometidos y desplazados, estableciendo «pueblos de indios». Si bien legalmente eran considerados como «vasallos libres de la Corona», no tenían los mismos derechos que los ciudadanos de origen europeo. Los pueblos indígenas sufrieron la pérdida de hasta el 80 % de su población producto de los enfrentamientos armados, las nuevas enfermedades importadas desde Europa y la explotación que sufrían en las diferentes encomiendas establecidas en el territorio.[1] Aun cuando la sociedad colonial mantenía un estricto sistema de castas,[cita requerida] durante los tres siglos de dominio español se produjo el mestizaje entre indígenas y españoles, que con el paso de los años se convertiría en el principal grupo étnico en número del país.

En el territorio no sometido por los españoles, los grupos indígenas mantuvieron su libertad, pero se vieron ampliamente influenciados por éstos. Varios grupos de misioneros convirtieron a pueblos indígenas al catolicismo, se mantuvieron relaciones comerciales e incluso se lograron acuerdos diplomáticos. Durante la época colonial, las relaciones entre los colonizadores y los indígenas —principalmente mapuches— fluctuaron desde estados de alta beligerancia hasta períodos de paz luego de la realización de parlamentos entre ambas partes.

En las Leyes de Burgos de 1512 de la Monarquía Católica se explicita a los indígenas como la naturaleza jurídica de hombre libre con todos los derechos de propiedad, que no podían ser explotados pero como súbdito debían trabajar a favor de la corona, a través de los españoles allí asentados mediante la encomienda.[19]

El matrimonio en Chile durante esta época se podía producir entre personas de distintas castas produciendoce el mestizaje,[20][21] sin embargo, socialmente para ciertos sectores el matrimonio interracial era mal visto en las clases sociales más altas, siendo prohibido en 1776 bajo la dinastía borbónica,[cita requerida] con la Pragmática Sanción dictada ese año por Carlos III de España. Asimismo, el matrimonio católico era el único que tenía validez legal, al no existir el matrimonio civil durante todo este periodo. También en esta época comenzó la diferenciación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, siendo estos últimos considerados como «ilegítimos» o «naturales».

Constitución y consolidación de la república

Véase también: Ocupación de la Araucanía

El proceso de independencia de Chile estuvo marcado por una relación ambivalente con los pueblos indígenas.[22] Aunque los líderes independentistas reconocieron al pueblo mapuche como símbolo de la resistencia al dominio español, durante la "guerra a muerte" algunos grupos indígenas se aliaron con las tropas realistas.

En este contexto, los criollos aspiraban a crear un Estado-Nación basado en una ciudadanía jurídica común y en la eliminación de las estructuras de castas coloniales.[2] Aunque los indígenas fueron reconocidos como ciudadanos plenos, con libertad para comerciar, vender y comprar tierras, las leyes de ciudadanía quedaron supeditadas al censo electoral. Este censo exigía propiedad y habilidades de lectura y escritura, lo que excluyó a gran parte de la población indígena.[2][23] Además, la eliminación de los curacazgos resultó en la pérdida de la representación política de los pueblos indígenas, favoreciendo su asimilación bajo el nuevo modelo republicano. Este proceso fue especialmente evidente en la zona central de Chile, donde las leyes de ciudadanía llevaron a la erradicación de los Pueblos de Indios y el remate de sus tierras comunitarias.[2]

Aunque el parlamento de Tapihue de 1825 reconoció la autonomía mapuche al sur del río Biobío, el Estado chileno avanzó rápidamente en la incorporación de los territorios mapuches. A mediados del siglo XIX, promovió la colonización alemana de Valdivia, Osorno y Llanquihue, mientras que las tierras mapuches fueron incorporados tras la ocupación de la Araucanía (1861 y 1883).

La ocupación de la Araucanía se desarrolló de manera gradual. En un primer momento, a partir de 1850, se produjo una penetración gradual de colonos chilenos en tierras mapuches, a través de compras fraudulentas y la expansión de haciendas. La falta de control sobre estas adquisiciones facilitó el despojo de las tierras indígenas.[2]

En el caso huilliche, este proceso comenzó tras la independencia. Ante esta situación, el gobierno restableció en 1820 la figura del Comisario de Naciones, un cargo de origen colonial encargado de regular los derechos de propiedad indígena. Entre 1824 y 1848, los comisarios otorgaron los denominados "Títulos de Comisario" en las actuales provincias de Osorno y Valdivia, y los "Potreros Realengos" en la actual provincia de Chiloé, en aplicación de la Ley del 10 de junio de 1823 y la Ley del 28 de junio de 1830, respectivamente, formalizando la propiedad indígena en gran parte del territorio huilliche.[2]

A partir de 1866, el gobierno chileno adoptó políticas para incorporar el territorio mapuche. Ese año, se promulgó una serie de leyes que declaraban estas tierras como fiscales al ser consideradas zonas de colonización. Estas medidas buscaban evitar las apropiación por especuladores y facilitar la asignación de tierras a inmigrantes europeos, consolidando así la integración del territorio mapuche al Estado chileno.[2]

Período de la asimilación forzada (1881-1931)

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, el Estado chileno consolidó su dominio sobre los territorios indígenas mediante medidas legales y militares. La ocupación de la Araucanía, la anexión de territorios aymaras y atacameños tras la Guerra del Pacífico, la incorporación de Rapa Nui en 1888 y la expansión en la Patagonia afectaron profundamente a estos pueblos.[2]

La resistencia mapuche a la invasión chilena se extendió hasta 1881, cuando las tropas del Estado ingresaron a la Araucanía. A pesar de la creencia en Santiago de que el territorio estaba deshabitado, los mapuches tenían una estructura social y territorial definida. Para consolidar el control, el Estado implementó la "reducción" o "radicación", desplazando a las comunidades hacia tierras menos productivas. Este proceso buscó su asimilación o eliminación como pueblo.[2]

En 1884, se creó la Comisión Radicadora de Indígenas, que entre 1884 y 1929 otorgó Títulos de Merced a comunidades mapuches. Sin embargo, los mapuches perdieron la mayor parte de sus tierras, quedando con solo 500.000 hectáreas. Además, la concentración de tierras en manos de los caciques que recibieron los títulos alteró la estructura social tradicional, generando dependencia y conflictos internos.[2]

El proceso de radicación fue lento y arbitrario. Para obtener un Título de Merced, las comunidades debían probar la posesión continua de sus tierras, lo que resultaba difícil ante la ocupación de colonos. En muchos casos, las tierras fueron entregadas a particulares, reduciendo aún más la propiedad indígena. En la zona pehuenche, el Estado no logró establecer un control efectivo, permitiendo que los colonos se apropiaran de las tierras por la fuerza o mediante compras fraudulentas. En el caso huilliche, las tierras fueron usurpadas de manera similar, con algunos grupos negándose a la radicación por considerarla injusta.[2]

Según el historiador Pablo Marimán, la radicación y reducción fueron las expresiones más evidentes del colonialismo estatal en Chile. Este proceso no solo afectó la economía y el territorio mapuche, sino también su gobernanza, debilitando su estructura política hasta la aparición de movimientos como la Sociedad Caupolicán (1910) y la Federación Araucana (1918), que resistieron las políticas estatales.[24]

Otros pueblos indígenas también fueron sometidos a políticas de control territorial y asimilación. Tras la Guerra del Pacífico, la anexión del territorio aymara marcó el inicio de la "chilenización", con políticas educativas y fronterizas que ignoraron las diferencias culturales. Los atacameños, por su parte, fueron forzados a abandonar su lengua y sus prácticas tradicionales.[2]

En las regiones australes, especialmente en Tierra del Fuego, la expansión ganadera resultó en el desplazamiento y exterminio de los pueblos australes. El caso más extremo fue el genocidio selk’nam, ante la pasividad del Estado.[25] [2]

En Rapa Nui, la isla fue incorporada a Chile en 1888, lo que puso fin a la esclavización de los rapanui por expediciones extranjeras y que diezmaron a la población originaria en el siglo XIX. Sin embargo, la isla quedó bajo administración de una compañía ganadera extranjera y sus habitantes carecieron de derechos de ciudadanía.[2]

El proceso de apropiación territorial y radicación mapuche originó un conflicto que persiste hasta hoy. Las políticas de asimilación forzada, aunque implementadas mediante un marco legal, dejaron efectos duraderos. Hasta bien entrado el siglo XX, las comunidades indígenas continuaron luchando por sus derechos y la recuperación de sus tierras, convirtiendo este periodo en un tema central en la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios.[2]

Período de la integración frustrada (1931-1973)

Durante el siglo XX, si bien los pueblos indígenas tenían igualdad de derechos desde el punto de vista legal, la situación de desplazamiento y despojo realizado en los siglos previos dejaron a sus habitantes en un alto nivel de vulnerabilidad, presentando mayores indicadores de pobreza, analfabetismo y precariedad que el resto de la población nacional. Al igual que otros grupos vulnerables desde mediados del siglo XX, muchos indígenas se desplazaron desde sus comunidades a las principales urbes, lo que acrecentó la aculturación de dichos pueblos.

En Rapa Nui, gracias a las gestiones del Monseñor Rafael Edwards Salas la isla pasó a ser una "jurisdicción naval" de la Armada de Chile mermando el poder de la empresa extranjera.[28] Tras varias revueltas del pueblo rapanui exigiendo la protección del Estado, recién en 1952 la isla pasó a depender totalmente de la Armada de Chile y cesó definitivamente el contrato con la empresa. En 1964 se promulgó la Ley Pascua que entregó, por primera vez, igualdad de derechos a los habitantes de la isla y la incorporó a la administración nacional.

La migración campo-cuidad mapuche en el siglo XX[29][30][31] puede dividirse en dos grandes etapas: la migración económica, que comenzó a intensificarse desde los años 20 y alcanzó un punto álgido en las décadas de 1950 y 1960, y la migración política, derivada del golpe de Estado de 1973. Inicialmente, las migraciones económicas respondieron a la necesidad de buscar empleo en las ciudades, como ocurrió en Santiago, donde desde los años 20 llegaron mapuches para trabajar en panaderías[32] y formaron organizaciones como la "Sociedad Galvarino". Este flujo migratorio se acentuó con el crecimiento industrial y la falta de oportunidades en las zonas rurales.[33] Para 1961, se estimaba que hasta el 25 % de la población mapuche vivía fuera de las comunidades tradicionales, aunque los datos eran incompletos y los censos no diferenciaban entre mapuches y no mapuches al considerarse a todos los ciudadanos sin distinción étnica.[34]

A pesar de su impacto, las estadísticas sobre migración campo-cuidad mapuche han sido históricamente insuficientes y marcadas por políticas integracionistas que no los consideraron por su identidad indígena, sino como ciudadanos. Desde la división forzada de comunidades bajo leyes como el Decreto con Fuerza de Ley n.º 266 de 1931 hasta el récord de divisiones con el Decreto-Ley n.º 2568 de 1979, estas políticas contribuyeron al minifundismo y a la migración forzada hacia las ciudades. En el censo de 1952, se registraron apenas 875 mapuches en Santiago, una cifra claramente inferior a estimaciones independientes como la de Domingo Curaqueo, quien identificó 10 000 mapuches mayores de 21 años en la misma provincia.[34]

La promoción del desarrollo de la población indígena se realizó tímidamente por parte del Estado. Algunos movimientos indigenistas, como la Sociedad Caupolicán y la Corporación Araucana, se crearon para levantar algunas demandas del pueblo mapuche y algunos de sus representantes participaron de la institucionalidad chilena: en 1924, Francisco Melivilu se convirtió en el primer diputado indígena electo, mientras en 1952 Venancio Coñuepán fue el primer ministro de origen indígena. El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo instauró en 1953 la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), la primera institución orientada a la promoción de los pueblos indígenas.

El gobierno de Salvador Allende instauró el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) en 1972.[35]

Los pueblos indígenas y la dictadura (1973-1990)

Las políticas anteriores fueron revertidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que abolió toda la institucionalidad indígena existente hasta la fecha y deshizo la cesión de tierras de manera colectiva a las comunidades indígenas que ocurrieron como parte de la reforma agraria de las décadas previas[36] para ceder tierras como propiedad privada a chilenos de ascendencia indígena. Desde 1978 en aplicación del artículo 25 del decreto ley N.º 2568, se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2639 indígenas un total de 51 predios agrícolas durante el período, que eran propiedad del Fisco, SAG, ex CORA, CORFO y CONAF, con una superficie total de 113 342,07 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa, desde 1978 a 1990 se decomisaron, en total, 69 984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 72 931 títulos de dominio.[37]

En 1989, los grupos pertenecientes a los "Consejos Regionales" mapuches nombraron a Augusto Pinochet como Ulmen Füta Lonko o Gran Autoridad.[38][39]

Retorno a la democracia y situación actual de los pueblos indígenas (1990 a la actualidad)

Tras el retorno a la democracia en 1990, el Estado chileno ha concretado —con diferentes resultados— en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Dentro de los hitos más destacados se encuentra la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 1992, la aprobación de la ley n.º 19253 (Ley Indígena) en 1993, el informe de la comisión presidencial de verdad histórica y nuevo trato de 2003, la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 2009,[40] y la suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

En esta época también se rearticularon los movimientos indigenistas,[41] surgiendo varios grupos de reivindicación de los derechos de sus pueblos, con Admapu, la Identidad Territorial Lakkenche, la Red de Mujeres Mapuche, la Plataforma Política Mapuche, el Consejo de Todas las Tierras, el Consejo de Pueblos Atacameños, el Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T´allas, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, entre otras.

A su vez, el llamado conflicto mapuche alcanzó mayor relevancia en la discusión pública especialmente tras diversos actos de violencia, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado chileno y la aplicación de leyes antiterroristas.

El estallido social de 2019 se convirtió en un hito relevante en la relación de los pueblos indígenas con la sociedad chilena. Varios grupos indigenistas participaron activamente en las manifestaciones y muchas de sus demandas fueron incorporadas en los reclamos ciudadanos.[42][43] Producto de la discusión sobre la conformación de la Convención Constitucional, el Congreso Nacional aceptó la creación de escaños reservados para los diez pueblos indígenas reconocidos oficialmente. En la elección realizada en mayo de 2021, 17 convencionales indígenas fueron electos a nivel nacional y la lingüista mapuche Elisa Loncón fue electa como presidenta de la Convención.[44]

Remove ads

Demografía

Resumir

Contexto

Cifras históricas

Debido a la ausencia de registros históricos, es difícil estimar la población existente en el actual territorio de Chile previo a la colonización española. En general se señala que la población indígena estaría en torno al millón de habitantes, aunque las estimaciones varían entre los 450 000 y 1 500 000 personas.[45] Durante la época colonial, la administración de la Capitanía General de Chile mantuvo diversos registro de sus habitantes, lo que ha ayudado a realizar algunas estimaciones respecto a la población del país y su división por las principales castas existentes en la época. El filólogo Ángel Rosenblat realizó estimaciones que mostraron que el territorio colonial[n 1] se mantuvo una población estable en torno a los 600 000 habitantes; sin embargo, la participación indígena en dicha población cayó de un 94 % hacia 1570 a un 58 % hacia el 1800.[45]

Tras la independencia, los censos se volvieron regulares desde el comienzo del nuevo Estado chileno. Sin embargo, la cuantificación de indígenas no se realizó de forma sistemática. A fines del siglo XIX se realizaron «censos de indios» para contar a la población indígena, restringidos exclusivamente a la zona de la Araucanía y, por ende, dejando fuera a los pueblos indígenas no mapuches.[46] En 1875 se contabilizaron entre 50 000 y 60 000 indígenas que mantenían su cultura "sin sujeción inmediata a las autoridades del país", dentro de los que se consideraban "tribus araucanas (muluches, telvinches, lauquenches y huilliches), los chonos, patagones y fueguinos".[47]

El censo de 1907 fue el primer censo regular que incorporó esta categoría, aunque se aplicó únicamente entre las provincias de Arauco y Llanquihue; en dicha ocasión, se determinaron 101 118 indígenas, correspondientes al 3,12 % de la población total del país en ese año.[48][46] En el censo de 1930 se consideraron únicamente los mapuches (bajo la denominación de “araucanos”) en reducciones indígenas, que totalizaron 98 703. El censo de 1952 fue el primero en considerar este criterio a nivel nacional y el primero en utilizar la autoadscripción de las personas a un pueblo indígena; sin embargo, sólo se levantó la información sobre el pueblo mapuche.[46]

La contabilización demográfica de personas indígenas sólo se retomaría en el censo de 1992, donde se incorporaron por primera vez los pueblos diferentes aimara y rapanui. Para el censo de 2002, se diferenciaron en las estadísticas los ocho pueblos indígenas reconocidos oficialmente hasta la fecha.[49] En el siguiente censo, realizado en 2012, se incorporó el pueblo diaguita —que había sido reconocido oficialmente en mayo de 2008— y permitió la identificación como perteneciente a «Otros pueblos».[50]

Además de los censos, la encuesta Casen también ha caracterizado el número de personas que se identifican como pertenecientes a los pueblos indígenas. Según este instrumento, el número de personas que se identifica como perteneciente a uno de los pueblos reconocidos legalmente ha estado consistentemente al alza desde la incorporación de este dato en 2006. En el último instrumento evaluado, en 2017, el 9,5% de la población se identificó como indígena.

Distribución regional

La mayor concentración de personas indígenas en Chile se encuentra en la zona norte y la zona sur del país, siendo la Región de La Araucanía la que posee la mayor proporción de habitantes que se declaran como indígena (un 34,3% de su población), seguida por la Región de Arica y Parinacota (33,5%). La zona central del país, pese a tener la mayor población indígena en cantidad, es la que tiene menor proporción, siendo la Región del Ñuble la que tiene menor porcentaje, con un 4,8% de población indígena según el último censo. La Región Metropolitana de Santiago, donde se concentra la mayor población a nivel nacional, es también la región con más habitantes indígenas, 685.403, que corresponden al 9,9% de la población regional.

El pueblo mapuche es el principal grupo indígena en 11 de las 16 regiones que componen Chile —desde la Región de Valparaíso al sur—. Incluso, en las regiones del norte de Chile donde su presencia no es mayoritaria, más del 3% de la población residente se identifica con este pueblo. A nivel comunal, la mayor presencia es en Alto Biobío, donde un 84,7% de sus habitantes se identifican como mapuche.

En el norte del país, el principal grupo son los aymaras, que componen entre el 15% y 27% de la población de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. En la Región de Antofagasta, un 4% de su población se identifica como atacameña, seguida por mapuche (3%), aimara (2,2%) y quechua (4,31%), la mayor concentración de este pueblo a nivel regional. Los diaguitas, en tanto, son el principal grupo en las regiones de Atacama y Coquimbo, teniendo la mayor concentración en la comuna de Alto del Carmen (49,7%). En Atacama, además, destaca una importante población colla, equivalente al 5% de la población regional.

En el resto de las regiones, la presencia de otros pueblos se concentra en pequeños territorios. Los rapanui conforman el 47% de la población en la Isla de Pascua. En la zona austral, el pueblo kawésqar alcanza el 0,58% de la población de la Región de Magallanes, mientras el pueblo yagán llega al 0,19% de esta región.

Composición étnica

Históricamente, diversos investigadores han afirmado que la población chilena corresponde a una población predominantemente mestiza, con presencia principalmente de ancestros tanto europeos como pertenecientes a los pueblos indígenas americanos en proporciones más o menos similares. Durante el siglo XX, este mestizaje fue uno de los pilares para la idea de un Chile homogéneo racialmente y que, en muchas ocasiones, segregaba y negaba la existencia de las comunidades indígenas.[57]

Diversos estudios genéticos realizados en las últimas décadas han confirmado que la gran mayoría de la población chilena cuenta con una ascendencia mestiza. En promedio, la población chilena tendría una componente de origen europeo cercana al 51–57%, mientras la atribuible a los pueblos indígenas sería cercana al 38%–44%, con porcentajes bajo el 6% para componentes de origen africano.[58][59][60] Esta distribución, sin embargo, no sería equitativa dentro de la sociedad chilena: los grupos de menores ingresos tendrían mayor componente de origen indígena, incluso superando la de origen europeo, y también sería más prevalente en las regiones del norte y sur del país.[61]

En cuanto a poblaciones que se consideran indígenas, los estudios genéticos señalan que no existirían en el país poblaciones indígenas puras y que todas presentarían algún grado de mestizaje.[62] Análisis genéticos en personas donde todos los apellidos de sus padres son identificables como indígenas, la componente europea alcanza cerca de un 20% y la indígena un 80%.[63] Dentro de las poblaciones que tendrían mayor grado de mestizaje serían los pueblos atacameños y mapuches, mientras que aquellos que habitan en zonas más aisladas (ya sea en los canales australes o en las zonas cordilleranas como los aymaras y pehuenches) tendrían una componente genética de origen europeo menor, incluso por debajo del 5%.[64]

Remove ads

Pueblos reconocidos oficialmente

Resumir

Contexto

Pueblo aimara

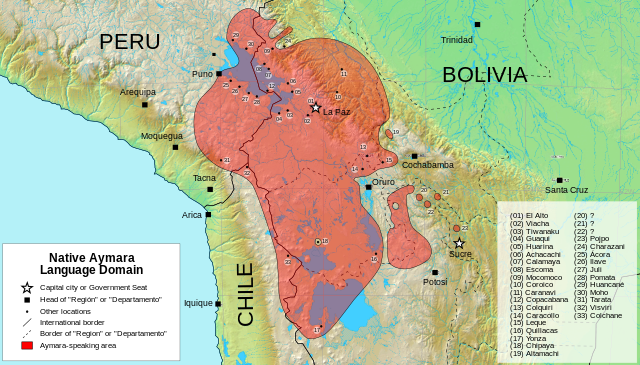

Como aymaras son conocidas varias comunidades emplazadas en el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Chile y noroeste de Argentina.

Según el censo de 2017, en Chile, los aymaras suman 156 754 personas, mientras que en total su número se estima en 1,6 millones de personas.

Sus comunidades se emplazan preferentemente en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en zonas que van desde Visviri y Putre, hasta Quillagua, la comunidad aimara más austral en Chile, en la Región de Antofagasta.

Su idioma es el aimara, aunque la mayor parte de ellos habla castellano. En los últimos años la población aimara ha experimentado migraciones hacia las grandes ciudades del norte (Arica, Iquique y Antofagasta) y hacia Santiago

Pueblo quechua

Los quechuas son un grupo de etnias que habitan en la cordillera de los Andes, que comparten el uso de las lenguas quechuas. Existen etnias hablantes de lenguas quechuas en el noroeste de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Habrían llegado al actual territorio chileno a mediados del siglo XV, en lo que fue la expansión de los pueblos lípez, del sur boliviano, para ocupar, en la actualidad, el territorio de la comuna de Ollagüe y el sector más cordillerano del río Loa.

De acuerdo al censo de 2002, en Chile vivirían poco más de 6000 quechuas, considerando solo aquellas personas de nacionalidad chilena que declaran su pertenencia a un pueblo indígena. El número de quechuas procedentes de otros países no se conoce.

Pueblo atacameño o lickanantay

Los atacameños son un pueblo originario que habita en los valles y quebradas de la Provincia de El Loa en la Región de Antofagasta.

Según el censo de 2002, su número alcanza las 21 015 personas.

Pueblo colla

Los Collas son un pueblo indígena ubicado en algunos valles y quebradas cordilleranas del norte Chico de Chile y el Noroeste argentino de Argentina. Se trata de un pueblo de hábitos trashumantes.

En Chile, habitan la puna de Atacama, y quebradas de la provincia de Copiapó, y Chañaral. Las comunidades hoy existentes se distribuyen a lo largo del valle de Copiapó, y las quebradas de Paipote, Yaite, Carrizalillo, Lomas Bayas, Jorquera, entre otras.

Pueblo diaguita

Los diaguitas se hallaban más al sur que los atacameños, se trata de una rama suboccidental, estos consiguieron desarrollar la agricultura, sirviéndose de un sistema de riego que aprovechaba las terrazas escalonadas excavadas en las laderas, donde cultivaban maíz, papas y calabazas.

Pueblo rapanui

Conformada por los rapanui o pascuenses. Habitan la Isla de Pascua desde hace unos 1200 años, isla a la que llegaron desde otras islas de la Polinesia. Isla de Pascua está situada en el continente de Oceanía, a 3760 kilómetros de la costa del continente Sudamericano a la altura de la ciudad de Caldera. Es Patrimonio de la Humanidad y Santuario de la Naturaleza.

Esta isla, de clara tradición polinésica, fue incorporada a Chile el año 1888 mediante un tratado de anexión entre el ariki (rey) Atamu Takena y el capitán chileno Policarpo Toro. Recién en 1966, los rapanui fueron considerados ciudadanos chilenos. Habitantes 7,750

Pueblo mapuche

Los mapuches o araucanos, eran la etnia más numerosa a la llegada de los españoles, alrededor de 1 000 000 de personas, y continúa siendo la más numerosa, según el censo de 2002 hay 604 349 mapuches. Habitaban desde el Río Limarí hasta las islas del archipiélago de Chiloé. Según su ubicación geográfica los historiadores chilenos los denominan picunches o gente del norte, hoy desaparecidos como pueblo por su mestizaje con los colonizadores europeos, lo cual dio lugar a la población chilena del valle central; huilliches o gente del sur; mapuches propiamente tales, quienes forman el grupo más numeroso de población mapuche; lafkenches o gente de la costa y los pehuenches o gente del pehuén.

Las familias extendidas mapuches, así como las comunidades surgidas a partir de las reducciones reciben el nombre de lof. Varios lof formaban grupos de familias o clanes llamados rehues, y varios rehues conformaban comarcas llamadas aillarehues.[cita requerida]

Pueblo yagán

Los yaganes o yámanas habitaron desde el canal Beagle hasta el Cabo de Hornos desde hace unos 6000 años.[65] Hoy están casi extintos. Son el pueblo indígena aún existente más austral del mundo.

Pueblo kawésqar

Los kawésqar o alacalufes habitaron los canales patagónicos desde el golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes desde hace unos 6000 años.[65] Hoy en vías de extinción.

Su idioma es el kawésqar, una lengua aislada, y el nombre con el que ellos se autodenominan. En su idioma, esta palabra significa 'persona' o 'ser humano'.

Pueblo chango

Los changos fueron un pueblo pescador que habitó las costas desde la actual Región de Antofagasta hasta la zona central. Para pescar usaban balsas de cuero de lobo marino infladas que unían con fuertes ligaduras y sostenidas con tablillas de madera.

Si bien algunos historiadores señalan que se habrían extinguido a principios del siglo XVIII, otros sostienen que sus últimos asentamientos sobrevivieron hacia la década de 1890 en la zona de la caleta Paposo, al sur de Antofagasta.

Pueblo selk'nam

Los selk'nam u onas habitaron la Isla Grande de Tierra del Fuego.[65] Eran nómades con una economía basada en la caza y recolección, complementada con el intercambio con los kawésqar y yaganes. Su idioma pertenecía al grupo de lenguas chon y estaba relacionada con el tehuelche meridional.

Entre 1880 y 1910, la fiebre del oro en la isla y la expansión de las estancias ovejeras en la isla desencadenaron un proceso de exterminio sistemático contra los selk'nam. Colonos argentinos, chilenos y europeos organizaron grupos de "cazadores de indios", lo que resultó en el genocidio de esta población. Los pocos sobrevivientes fueron sometidos a un proceso de asimilación forzada.[25]

En Chile, en septiembre de 2023, el Estado reconoció oficialmente a los selk'nam como un pueblo indígena.[66] Aunque en el censo de 2017 no figuraban como categoría específica, 1144 personas se identificaron como parte de este grupo.

Remove ads

Pueblos no reconocidos o extintos

Resumir

Contexto

Fuera de los nueve pueblos reconocidos oficialmente, otros pueblos han existido en el territorio chileno a lo largo de su historia.[cita requerida]

Muchos de estos pueblos han desaparecido en la actualidad, producto de la aculturación y la absorción misma resultante del mestizaje. En otros casos, como el del pueblo selknam, enfrentaron campañas de exterminio que llevaron a su desaparición como pueblo reconocible. Otros factores que contribuyeron a la desaparición de estos pueblos fueron las enfermedades transmitidas por los grupos colonizadores, especialmente la viruela.[cita requerida]

Sin embargo, la desaparición de estos pueblos es un concepto controversial y, en varias ocasiones, grupos que se identifican como pertenecientes a dichos pueblos han promovido el reconocimiento de la persistencia de sus comunidades. Ejemplo de ello, fue la declaración de la existencia del pueblo chango el año 2020, aún cuando por décadas había sido considerado como un pueblo extinto,[67] y la solicitud de reconocimiento de miembros del pueblo selknam presentada el mismo año y aprobado en 2023.[68][66]

Pueblos del Valle Central

El Valle Central chileno, históricamente, ha sido una de las zonas donde se ha concentrado la mayor población debido a sus favorables condiciones climáticas y para el cultivo. Previo a la llegada de los colonizadores españoles, diversos grupos habitaron la zona y se desarrollaron, recibiendo diversas denominaciones exógenas.[cita requerida]

Dentro de los pueblos más antiguos identificados en la actualidad, destacan la tradición Bato (860 a. C. al 800 d. C.) y la cultura Llolleo (200 al 700 d. C.), de características principalmente cazadora-recolectora. Hacia el año 900, la denominada cultura Aconcagua tomo predominio de la región. Esta cultura se desarrolló principalmente en labores agrícolas y ganaderas, principalmente en los valles de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo (actuales regiones de Valparaíso y Metropolitana). En la actualidad, el estudio de estas comunidades se ha dado principalmente a través de los vestigios arqueológicos encontrados en excavaciones y algunos hitos visibles como túmulos y casas de piedra.[cita requerida]

Debido a su ubicación geográfica, los pueblos del Valle Central se convirtieron en un grupo de transición entre los grupos sedentarios del sur y las culturas andinas que se desarrollaron más al norte. Conocidos hoy como picunches (del mapudungun pikun che, que significa "gente del norte"), estos grupos formaban parte de la familia de pueblos hablantes del mapudungun, aunque poseían costumbres más cercanas a los pueblos como los diaguitas.[cita requerida] Hacia 1485, el Imperio inca avanzó hacia el Valle Central y se habría enfrentado a las tribus locales (que denominaban promaucaes) en la batalla del Maule de historicidad y resultado inciertos. Durante la dominación incaica del Valle Central, los pueblos indígenas de la zona se fueron alejando más de las costumbres que tenían anteriormente y adoptando más la de los pueblos dominadores.

En el siglo XVI, la conquista española se estableció principalmente en el Valle Central chileno, estableciendo la capital en Santiago, un punto en el que se habían establecido múltiples asentamientos humanos previamente. Los picunches resistieron a la conquista española, generando incursiones contra los colonos (destacando la protagonizada por Michimalonco en 1541) y aliándose con pueblos diaguitas y con otros grupos de más al sur. Pese a ello, fueron finalmente sometidos y vivieron un rápido proceso de aculturación. Muchos fueron relegados a pueblos de indios o pasaron a formar parte de la servidumbre en las nuevas localidades fundadas por los españoles. Si bien los vestigios de su cultura desaparecieron, los picunches y promaucaes pasaron a conformar la base para la conformación de una nueva sociedad mestiza, al mezclarse con los españoles.[cita requerida]

Pueblos cordilleranos

Diversas comunidades habitaron en las zonas cordilleranas, caracterizándose principalmente por sus hábitos nómades y dedicados principalmente a la caza de animales como guanacos o la recolección de semillas.[69] Dentro de estos grupos destacaron los chiquillanes (principalmente en la zona entre las actuales regiones de Valparaíso y Ñuble), los pehuenches (en el Alto Biobío), los puelches y los poyas.[cita requerida]

Estos grupos compartían características con los pueblos tehuelches de la pampa al oriente de la cordillera de los Andes, en el actual territorio argentino. Sin embargo, con el paso de los años, fueron integrándose más a la cultura mapuche, adoptando finalmente su idioma y costumbres. En la actualidad, la denominación de "pehuenche" (en mapudungún, "gente de la araucaria") y "puelche" ("gente del este"), suele referirse más bien a subgrupos dentro del pueblo mapuche con ciertas características especiales más que a pueblos separados.[cita requerida]

Pueblo cunco

Al sur de la Araucanía, existieron otros pueblos dentro de los que destacaban los cuncos. Estos pueblos eran sedentarios y habitaban principalmente las zonas costeras del sur de Chile, entre Valdivia hasta el canal de Chacao, incluyéndose bajo esta denominación a veces a los habitantes de la porción norte de Chiloé y las islas aledañas. Eran hablantes de mapudungun.[cita requerida]

Al igual que otros pueblos de la región, los cuncos fueron asimilándose cada vez más a la familia de pueblos mapuches, desapareciendo finalmente como un pueblo identificable separadamente. En muchas ocasiones se usa también el término huilliche, que significa gente del sur en mapudungun, como forma de referirse a los pueblos más australes entre los hablantes de mapudungun.[cita requerida]

Pueblos de los canales

En los canales australes de Chile se establecieron variados pueblos indígenas, dedicados principalmente a la pesca, la caza de animales (como el lobo marino) y la recolección de algas y mariscos. Dentro de estos grupos, además de los kawésqar y yagán que aún persisten, se encontraban los caucahués y los chonos.[cita requerida]

Estos últimos eran un grupo genérico de indígenas nomádicos que habitaron las islas y canales entre el sur del archipiélago de Chiloé y la península de Taitao (principalmente lo que hoy se conoce como Archipiélago de los Chonos).[70] Los caucahués, en tanto, habrían habitado algo más al sur, en las costas en torno al Golfo de Penas. Algunos investigadores han postulado que estas tribus podrían haber tenido algún grado de parentesco con los kawésqar, ubicados aún más al sur.[71]

A fines del siglo XVIII, a medida que se fueron explorando los canales australes principalmente por misioneros y colonizadores chilotes, los pueblos canoeros fueron desapareciendo. Algunos fueron trasladados a la Isla Grande de Chiloé, donde fueron perdiendo sus costumbres y terminaron mezclados con la sociedad chilota.[72]

Pueblo aónikenk

Los tehuelches, patagones o aónikenk son un pueblo indígena de la Patagonia que compartía varios rasgos culturales con otros grupos vecinos, aunque hablaban lenguas diferentes, algunas de las cuales estaban emparentadas entre sí. Por ello, a veces se usa el nombre «complejo tehuelche» para referirse a todos ellos.[cita requerida]

Habitaron principalmente la Patagonia oriental, lo que en su gran mayoría es parte del territorio argentino. En cuanto al territorio chileno, habitaron en zonas interiores de la región de Aysén (a lo largo de la actual frontera internacional) y en las pampas alrededor del estrecho de Magallanes.[65] Aunque en Argentina aún quedan comunidades aóninkenk importantes, en Chile estas prácticamente desaparecieron a mediados del siglo XX, no existiendo tehuelches puros en la actualidad.[cita requerida]

Remove ads

Véase también

- Fueguino

- Puelches

- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

- Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Chile

- Gigantes patagónicos

- Composición étnica de Chile

- Amerindio

- Anexo:Pueblos originarios e indígenas de Bolivia

- Anexo:Pueblos originarios del Perú

- Archivo General de Asuntos Indígenas

- Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato

- Pueblos originarios

Notas

- Los datos incluyen el territorio colonial chileno, por lo que incluye en la mayoría de los casos al Corregimiento de Cuyo. En tanto, se excluyen las regiones del Norte Grande, bajo administración directa del virreinato del Perú, y los territorios no incorporados a la administración española como la Patagonia.

- Se indica la población total afecta a la pregunta sobre pertenencia indígena y no necesariamente el total de la población censada ese año. Por ejemplo, se indica la población total mayor a cierta edad cuando la pregunta se refiere únicamente a personas mayores a dicha edad.

- Dentro de la categoría «Otros pueblos» se consideraron grupos que suelen no incluirse como parte de los pueblos indígenas en Chile, como afrodescendientes o pueblos indígenas de otros países del mundo. Contando únicamente las personas identificadas como parte de un pueblo indígena en Chile —pueblos reconocidos oficialmente, otros pueblos no reconocidos y pueblo no declarado—, la población indígena sería de 2.164.362 personas, equivalentes al 12,67% de la población censada que respondió esta pregunta.

- El pueblo chango no contaba con reconocimiento legal a la fecha de realización del Censo 2017. Sin embargo, 4.725 indicaron pertenecer a ese pueblo como parte de la opción "Otro (especifique)".

- El pueblo selk'nam no contaba con reconocimiento legal a la fecha de realización del Censo 2017. Sin embargo, 1.144 indicaron pertenecer a ese pueblo como parte de la opción "Otro (especifique)".

- El censo chileno de 2017 permitió la identificación a campo abierto bajo la opción "Otro (especifique)". Algunos de los resultados fueron codificados por el INE dentro de los nueve pueblos reconocidos oficialmente a la fecha. Aquellos resultados que no pudieron ser codificados, al ser pertenecientes a pueblos no reconocidos oficialmente son presentados en esta categoría. Se excluye de esta categoría a los pueblos chango y selk'nam (reconocidos con posterioridad al censo) y grupos asociados al pueblo mapuche (como los huilliches, lafquenches, pehuenches y picunches) que se contaron dentro del pueblo mapuche. Sí se incluyen a las personas que se declararon como indígenas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente chilena, aún cuando formalmente son considerados como pueblo tribal no indígena.

Remove ads

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads