Cristianismo en el siglo II

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El cristianismo en el siglo II se enmarca dentro del cristianismo primitivo y forma parte del periodo preniceno. Coincidió con el tiempo de los Padres Apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles de Jesús. Mientras la iglesia cristiana estuvo centrada en Jerusalén en el siglo I, aparecen otros centros el siglo II. El siglo II fue también el tiempo que comenzó a diferenciarse la «ortodoxia» de la «herejía».

Es en este siglo cuando se acuña el término cristianismo (griego: Χριστιανισμός) cuya invención es atribuida a Ignacio de Antioquía aproximadamente en el año 107 d. C., quien también está asociado con la modificación del día de reposo (el domingo, «día del Señor»), la promoción del obispo, y la crítica de los judaizantes.[1]

El proceso «sacerdotalización» e institucionalización de las comunidades cristianas: el «episcopado monárquico»

Resumir

Contexto

Según Juan Antonio Estrada a lo largo del siglo II en las comunidades cristianas se produjo un proceso que él ha denominado de «sacralización, sacerdotalización y rejudaización» o de «institucionalización y eclesialización». «Se pasó de la comunidad a los ministros, se creó un clero y una jerarquía no sólo diferenciada de la comunidad sino, en la práctica, superior a ésta, y se acumularon privilegios y funciones en analogía al sacerdocio judío y pagano del Imperio... Perdió protagonismo la comunidad en su conjunto, y los laicos en particular, en favor de una creciente sacerdotalización de los ministerios, cada vez más influidos por los modelos del Antiguo Testamento y de las religiones del Imperio».[2]

El término «laico» acabó designando al hombre iletrado, y así los «laicos» perdieron, entre otros, el derecho que habían tenido desde los primeros tiempos a predicar y a estudiar las Escrituras. En el siglo III los ministros ya monopolizaron completamente la enseñanza teológica y catequética y el ámbito sacerdotal-cultual.[3] «La idea del "clero" como la porción escogida arruinó la teología de los laicos... Se pasó, por ejemplo, de los confesión de los pecados de unos con otros y la mediación de los laicos respecto de los pecadores, que remite a la misma época de Jesús, al monopolio del perdón de los pecados por el clero», ha puntualizado Juan Antonio Estrada.[4] Tras recordar que las primeras comunidades cristianas consideraban que los pecados graves sólo podían ser perdonados por Dios, José Fernández Ubiña también ha destacado esta nueva facultad de los obispos, que imponían severas penitencias para que el pecador pudiera reconciliarse con su iglesia y no ser apartado de ella (excomunión), aunque quedaban marcados para siempre. «Durante el resto de sus vidas debían observar un estricto comportamiento moral (incluyendo una plena continencia sexual, estuviesen o no casados) y les estaba prohibido entrar en la milicia, ejercer cargos públicos y acceder a la clericatura», ha puntualizado Fernández Ubiña. Esta es la razón por la que algunos aspirantes a integrarse en la comunidad alargaban indefinidamente el catecumenado y sólo al final de sus vidas se bautizaban, ya que se consideraba que con el bautismo todos los pecados quedaban borrados.[5]

Los obispos también pasaron a administrar el bautismo —los laicos solo podrían hacerlo en casos excepcionales, como el de un enfermo grave—[6] y a presidir la ceremonia de la eucaristía, aunque continuó sin distinguirse, como se haría más tarde, entre los que celebran y los que asisten.[7] Uno de los primeros autores cristianos en diferenciar al clero de los laicos fue Ireneo de Lyon (menciona el ordo de los presbíteros), pero fue Clemente de Alejandría el que recurrió al término griego kleros para designar a los responsables del culto. A principios del siglo III Tertuliano ya separó al ordo sacerdotalis de la plebs o laici.[8]

Otros historiadores y estudiosos también se han referido a este proceso de institucionalización y «sacerdotalización» destacando, como también lo hace Estrada,[9] que se fue imponiendo el sistema organizativo de la «monarquía episcopal» o «episcopado monárquico» (del «obispo monárquico»), así llamado por la concentración de todos los poderes (espirituales, económicos y jurídicos) en la figura del «obispo» (episkopos), lo que a su vez será determinante en el proceso de unificación de creencias y de ritos —el bautismo y la eucaristía, como fundamentales— a causa de los contactos, inicialmente epistolares, que mantendrán los obispos entre sí.[10][11][12]

El poder del obispo se situó por encima del de la «asamblea de creyentes» (ekklesía) al asumir «las funciones de censura y de guía doctrinal sobre las opiniones y predicaciones de los "presbíteros" de su iglesia» (que eran quienes dirigían el culto semanal y comentaban las sagradas escrituras).[13] «Reclamaron para sí el título de maestros en la fe, al que se subordinaban los presbíteros y, sobre todo, los laicos».[14] Como ha señalado Ramón Teja, «frente a la variedad de instituciones que figuraban en las iglesias primitivas, presbíteros, diáconos, obispos, profetas, hombres carismáticos, etc. el siglo II vio la consolidación y generalización de la institución del episcopado monárquico. La figura del obispo se fue rodeando pronto de los atributos y características de los magistrados y altos funcionarios, estableciéndose como una jerarquía paralela a la civil. Ello trajo consigo la consolidación y profundización de la división entre clero y laicado que era ajena al cristianismo de los primeros tiempos».[15] También se reflejó en los cultos ya que el obispo pasó a presidirlos.[16]

«Los cargos jerárquicos comenzaron a utilizar el vocabulario de hermanos [antes usado para todos los miembros de la comunidad] para referirse a sus colegas dentro del ordo, mientras que la designación de padres e hijos se impuso en la relación entre ministros y comunidad», ha señalado Juan Antonio Estrada.[17]

Para legitimar la concentración del poder en los obispos en detrimento de la comunidad y de presbíteros y diáconos se elaboró a finales del siglo II una teología de la «sucesión apostólica», es decir, los obispos se presentaron como los seguidores y sucesores de los apóstoles, de quienes procedía su autoridad disciplinaria, cultual y doctrinal. «Las comunidad» debían someterse a ellos y no podían destituirlos, porque habían sido impuestos por los apóstoles», ha afirmado Juan Antonio Estrada.[18] Con este fin se elaboraron listas, falsas en su mayoría, de sucesiones ininterrumpidas de obispos que enlazaban con alguno de «los doce» apóstoles.[15] «Se inventaron las listas, escogiendo nombres de presbíteros-obispos, que ahora se presentaban como obispos monárquicos, con anterioridad a esta institución episcopal. Esto explica que las listas existentes no coincidan y, a veces, se contradigan», ha señalado Estada. Por otro lado, «estas listas sucesorias dieron principalidad y prestigio a algunas iglesias respecto de otras, las llamadas iglesias apostólicas, supuestamente fundadas por algún apóstol», añade Estrada.[19]

Diversos escritos de finales del siglo I y del siglo II reflejan este proceso de institucionalización y de jerarquización de las comunidades cristianas, como la Didaché o Doctrina de los doce apóstoles (que sirvió de modelo para los Cánones apostólicos), la carta de Clemente de Roma a los corintios («es el primer escrito que delimita las competencias de la jerarquía respecto de los laicos»), las cartas de Ignacio de Antioquía (famosas por su defensa de la autoridad de los obispos, aunque no son todavía monarcas absolutos sino más bien presidentes del colegio presbiterial), la Epístola de Bernabé, los fragmentos de los escritos de Papías de Hierápolis, la epístola de Policarpo a los Filipenses y el Pastor de Hermas (este último «muy interesante para captar la organización y la jerarquización de las iglesias, el proceso de colaboración, primero, y de sometimiento luego, de los profetas a los ministros, y el paso de una iglesia carismática a otra institucional»).[20][21]

Según José Fernández Ubiña, la implantación del «episcopado monárquico» fue un proceso lento y gradual y se realizó a un ritmo desigual en las diferentes partes del Imperio romano. Este historiador considera que a finales del siglo II aún no había culminado porque la autoridad del obispo «se parece más a la de un pater familias que a la de un magistrado imperial». La definitiva concentración de poderes en los obispos se produjo en el siglo III, y «no sin resistencias y severas críticas, como podemos constatar en Tertuliano cuando en su tratado De pudicitia se burla despectivamente de un pontifex maximus (éste era el cargo superior del sacerdocio pagano) y episcopus episcoporum que había osado conceder la penitencia a un adúltero, usurpando así una competencia exclusiva de Dios». Sin embargo, la preeminencia del obispo será reconocida completamente por otros autores como Hipólito de Roma o Cipriano de Cartago. Este último, según Fernández Ubiña, es «quien mejor personifica el episcopado monárquico y el que mejor precisó sus competencias, tanto en sus escritos como en su ejemplo, digno y coherente, ante los difíciles problemas que afrontó la iglesia de Cartago entre la persecución de Decio y la de Valeriano (250-258)». En una de sus cartas escribe que, a su juicio, nada hay más cierto que «el obispo está en la Iglesia y que la Iglesia está en el obispo, y que si alguno no está con el obispo, no lo está con la Iglesia».[22] El triunfo definitivo del «episcopado monárquico» también aparece en la llamada Didascalia de los apóstoles referida a Siria.[23]

La fijación del canon bíblico: el «Nuevo Testamento» y el «Antiguo Testamento»

Resumir

Contexto

Los Evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, compuestos durante la segunda mitad del siglo I, no fueron los únicos que se escribieron porque las comunidades cristianas eran muy heterogéneas. «Precisamente porque Jesús no fundó ni determinó con detalle cómo debería ser la Iglesia, hubo un gran espacio para la creatividad de las comunidades y los redactores de los textos al establecer la identidad y las señales referenciales del cristianismo», ha afirmado Juan Antonio Estrada.[24] Diversos autores compusieron otros, «en parte originales, en parte copias unos de otros» y los pocos que se han conservado (en su inmensa mayoría sólo fragmentos) serán llamados evangelios apócrifos (del griego apokryphos, 'oculto', 'escondido') y no serán reconocidos por las Iglesias cristianas como inspirados por Dios (a diferencia de los que serán llamados canónicos: los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan).[25][26] El primer evangelio «apócrifo» encontrado (en 1886) fue el Evangelio de Pedro (del que se ha conservado el fragmento dedicado a la Pasión de Cristo). Los escritos en arameo se consideran pertenecientes a la tradición judeocristiana («en ellos Jesús no era considerado hijo de Dios»), y no a la «helena» o «paulina» de la que proceden los que serían considerados como canónicos. Otros reflejan las ideas del gnosticismo cristiano.[27] De todos los apócrifos los más importantes son el Evangelio de los hebreos (del que solo se han conservado fragmentos dispersos del siglo III), el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe.[28]

Esta proliferación de escritos sobre la vida y la predicación de Jesús (y de sus discípulos directos: los «apóstoles») planteó el problema de cuáles eran auténticos y cuáles no, aunque inicialmente no se tildó como apócrifos o heréticos a los utilizados por otras comunidades ni se consideró a los propios como Escritura revelada.[29] Así, a lo largo del siglo II las comunidades cristianas se dedicaron a la lenta y difícil tarea de establecer la lista de los escritos «revelados» aceptados por todas ellas.[15][30] Al final del siglo ya se había alcanzado un cierto consenso[15][31] —el testimonio más antiguo sobre el reconocimiento de los cuatro evangelios canónicos es un escrito de Ireneo de Lyon—[32], pero hasta el siglo IV (sínodo de Laodicea) no se estableció la lista canónica definitiva.[33] A los cuatro evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan (declarados canónicos)[34] se añadieron las catorce epístolas paulinas (las siete auténticas y las siete apócrifas), siete epístolas de otros (Santiago, Pedro, Juan y Judas), los Hechos de los Apóstoles (escrito por el evangelista Lucas) y el libro del Apocalipsis (atribuido al evangelista Juan).[35] Hay que advertir que el canon cristiano fue escrito y leído desde el principio en una multiplicidad de lenguas —en Occidente en latín, gracias a la traducción de Jerónimo conocida como la Vulgata; en Siria traducida al siriaco, la Peshitta; etc.—, por lo que carece de lengua sagrada, a diferencia de la Biblia judía, escrita en hebreo, o del Corán, escrito en árabe.[36]

Tampoco existió inicialmente un acuerdo sobre el valor que se debía dar a las Escrituras procedentes del judaísmo, aunque finalmente se acabarían incorporando al canon cristiano por dos razones principales, según José Fernández Ubiña: «porque el propio Jesús aparece en diversos evangelios como un profundo conocedor e intérprete de las Escrituras, cuyo cumplimiento sin hipocresías exige a los demás y a sí mismo» y porque «la figura misma de Cristo, la misión redentora que le atribuían sus seguidores, sus enseñanzas y sus obras, sólo eran plenamente comprensibles a la luz de esas Escrituras, en especial de los Profetas».[37] «La gran Iglesia no sólo hará suyas estas Escrituras, sino que extenderá la especie de que en ellas mismas se anunciaba que los cristianos eran sus auténticos depositarios y herederos legítimos, ante la infidelidad y malicia de los judíos», añade Fernández Ubiña.[37]

Los Evangelios quedaron indisolublemente unidos a la Biblia (en su versión griega de la Septuaginta, que se diferenciaba de la Biblia hebrea en que incluía los libros deuterocanónicos). Esta última constituía la «antigua alianza» (diathéke) entre Dios y los hombres (el «Antiguo Testamento»), mientras que los escritos cristianos fundaban la «nueva alianza» (el «Nuevo Testamento»).[38][39][nota 1] Se considera que fue el apologeta cristiano Tertuliano quien a principios del siglo III introdujo esas dos nuevas expresiones: vetus testamentum ('antiguo testamento') y novum testamentum ('nuevo Testamento').[40][41]

La lista más antigua de libros para el canon del Nuevo Testamento es el Fragmento Muratoriano, el cual data del 170. Se muestra que aún antes del año 200 existía un conjunto de escritos cristianos algo similar a lo que hoy son los 27 libros del Nuevo Testamento, que incluye los cuatro evangelios. Por lo tanto, mientras que hubo un debate en la iglesia primitiva sobre el canon del Nuevo Testamento, los libros actuales del Nuevo Testamento fueron aceptados por casi todos los cristianos a mediados del siglo segundo, con la excepción de Santiago, Hebreos, y la 2da. de Pedro. Sin embargo, estos 3 libros también fueron acordados y reconocidos como canon por el liderazgo de la iglesia. Los libros discutidos se denominaron como Antilegomena.

«Ortodoxia» y «herejía»

Resumir

Contexto

Véase también: Literatura antiherética

Como ha destacado Juan Antonio Estrada, «las comunidades no tenían homogeneidad doctrinal ni uniformidad organizativa, tampoco un órgano centralizado que impusiera su propia teología. De ahí la pluralidad de corrientes y escritos, así como la imprecisión inicial en la que se movían las fronteras entre ortodoxia y heterodoxia, iglesia y secta, pluralidad y cisma».[24] José Fernández Ubiña propone que «más que hablar de cristianismo en singular, convendría hacerlo de cristianismos, en plural» y también señala que «hasta mediados del siglo II ningún grupo o tendencia cristiana (que a veces eran denominados con la palabra griega "herejía") trató de anatemizar a otro con el que discrepara. Los problemas de este tipo sólo se presentaban y resolvían en el interior de cada iglesia, que ante determinados comportamientos o doctrinas podía expulsar definitiva o temporalmente a alguno de sus fieles, quedando éste excomulgado. Pero una iglesia no condenaba a otra. No podía hacerlo y seguramente ni se le ocurría».[42]

La diferenciación entre «ortodoxia» y «herejía» comenzó con la consolidación a lo largo del siglo II del «monarquismo episcopal» como forma organizativa de las «iglesias» en las que el «obispo» se convierte en rector de las mismas y en máximo garante de la «opinión correcta» (en griego orthodoxía).[43] A mediados del siglo II la palabra «herejía» ya ha dejado de designar simplemente la discrepancia (del griego haíresis, 'elección') para pasar a significar la desviación doctrinal que debe ser condenada. Con este nuevo sentido la utilizan los apologetas Justino, Ireneo de Lyon,[nota 2] Hegesipo de Jerusalén o Clemente de Alejandría. Se llegan a elaborar listas de obispos (diadojé) cuyos orígenes se remontaban a los apóstoles para demostrar que sus opiniones eran las que había transmitido Cristo y por tanto estaban libres de contaminaciones heréticas.[44] Así, como ha señalado Jesús Mosterín, «una herejía era una opinión cristiana discrepante con la ortodoxia consensuada por los obispos. Ser hereje significaba hacer uso de la propia capacidad de decisión individual. Ser ortodoxo significaba renunciar a decidir por sí mismo para atenerse a lo que decidiera el obispo».[43]

La «ortodoxia» así establecida fue contestada por algunos movimientos cuyas doctrinas acabarían siendo calificadas como «herejías».[45][46] El tema principal de confrontación doctrinal será la figura de Jesús (la herejía adopcionista, por ejemplo, defenderá que Jesús no era Dios, sino un hombre con una virtud o fuerza superior al haber sido «adoptado» por Dios; el monarquianismo o el modalismo, por el contrario, identificarán a Cristo con Dios Padre, negando, por tanto, la doctrina trinitaria; el subordinacionismo, situará al Dios Hijo por debajo del Padre).[47] Las «herejías» más importantes del siglo II fueron el gnosticismo, el marcionismo y el montanismo.[45] Estos dos últimos movimientos siguieron rigiéndose por líderes «carismáticos», es decir, inspirados por Dios, como en el tiempo de los apóstoles, por lo que entre ellos también había mujeres, «algo lógico, pues el carisma no entiende de géneros, ni de edades, ni de rangos sociales», ha explicado José Fernández Ubiña.[48]

El gnosticismo, en realidad, «nunca fue un movimiento unitario ni organizado, sino una pluralidad de escuelas, sectas, maestros y pensadores... Muchos gnósticos, pero no todos, eran además cristianos».[49][50] Nacido al margen, y en parte antes, del cristianismo, el gnosticismo defendía la existencia de un conocimiento superior o gnosis que era el que proporcionaba la salvación. Gracias a este conocimiento superior, sólo al alcance de una minoría, el alma se liberaba del aprisionamiento a la que le tenía sometida la materia y se acercaba a la esfera de lo divino (pléroma). En ese proceso de liberación intervenía un ser mítico, el Salvador, que descendía al mundo y ascendía al Padre llevando consigo a todos aquellos que habían alcanzado la gnosis. Los gnósticos cristianos identificaban al Salvador con Cristo y rechazaban integrarse en la sociedad romana y adoptar una organización jerárquica.[51][52][53] Además muchos de ellos practicaban el ascetismo con el fin de alejarse de su propio cuerpo.[54] Algunos evangelios apócrifos reflejaron las ideas del gnosticismo cristiano, como el Evangelio de Tomás, que forma parte de los Manuscritos de Nag Hammadi hallados en 1945 cerca de esta localidad egipcia, y el Evangelio de Judas, también encontrado en el desierto egipcio y que fue dado a conocer por la National Geographic Society en 2006 (se ha especulado sobre su posible procedencia de la secta gnóstica de los setianos).[55] Los más destacados gnósticos cristianos, o que al menos aludían en ocasiones a Cristo, fueron Valentín, probable autor del Evangelio de la Verdad,[56] Basílides y Claudio Ptolomeo.[57]

En el marcionismo su líder Marción, que dio nombre al movimiento, se presentaba como el verdadero seguidor de Pablo por lo que sólo aceptaba como escrituras sagradas las cartas paulinas y el evangelio de Lucas al considerarlo inspirado por éste, aunque debidamente expurgado de todos los pasajes que enlazaban con la tradición judía (suprimió la parte inicial sobre la infancia de Jesús). Marción diferenciaba al Dios del Antiguo Testamento, un ser hostil responsable de los males del mundo, del Dios del Nuevo Testamento, el dios bueno revelado a los apóstoles que envió a su Hijo para salvar a todos los hombres del dios cruel del Antiguo Testamento. Así fue como fundó su propia Iglesia que conoció una rápida y enorme expansión.[58][59][60][61] Aunque alcanzó su apogeo a principios del siglo III, sobreviviría hasta el siglo IV e incluso hasta el V en Siria.[62][63] Por otro lado, Marción, quizás sin pretenderlo, fijó el primer canon del Nuevo Testamento y obligó a otros grupos cristianos a definirse sobre el tema.[63]

Una tercera «herejía» del siglo II que alcanzó una gran difusión especialmente en el Mediterráneo oriental y norteafricano[64] fue el montanismo que predicaba la inminente llegada de la parusía que tendría lugar en Frigia, la región natal de Montano, el líder del movimiento. Para que los creyentes estuvieran preparados para esta segunda venida de Jesús debían abstenerse de todos los placeres carnales y mundanos y practicar un rígido ascetismo.[65] Montano anunció el comienzo de una nueva era en la Iglesia, la «Era del Espíritu», que dijo que le había sido anunciada directamente por el Espíritu Santo. El apologeta Tertuliano acabaría adhiriéndose al movimiento, aunque finalmente lo abandonó para fundar su propia secta (los «tertulianistas»).[66][67] El montanismo está considerado como la primera forma de milenarismo cristiano.[68]

Como efecto paradójico las «herejías» reforzaron la figura de los obispos. «Se fue imponiendo la idea de que sólo la unión con el obispo, que se consideraba la garantía de transmisión de las creencias y prácticas tradicionales, podía proporcionar un criterio seguro para distinguir la enseñanza verdadera de la falsa», ha indicado Ramón Teja.[69] Y hacia finales del siglo II los obispos de las ciudades más importantes, como Alejandría, Antioquía o Roma extendieron su autoridad a los obispos de su región, dándose el caso de Alejandría en el que su obispo nombraba a los obispos de toda la provincia romana de Egipto, «que le quedaban completamente subordinados, lo que confirió una gran cohesión administrativa y doctrinal a las iglesias de esa zona».[70]

Las cartas de Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna a varias iglesias advirtieron sobre falsos maestros, y la Epístola de Bernabé, aceptada por muchos cristianos como parte de la Escritura en el siglo II, advirtió sobre la mezcla de judaísmo con cristianismo.[71][72]

La difusión del sentimiento anticristiano y la apologética cristiana

Resumir

Contexto

En muchas ciudades del Imperio se fue extendiendo un sentimiento popular anticristiano. Según Ramón Teja, «en cierta medida fue una versión nueva del antijudaísmo agravada por el radicalismo con que los cristianos rechazaban a los demás dioses y religiones».[73][74] La acusación más extendida lanzada contra ellos fue la de «ateísmo», es decir, la de despreciar los cultos tradicionales romanos, a la que se unían los bulos y rumores que circulaban sobre los supuestos delitos (flagitia) y depravaciones que llevaban a cabo durante sus ritos (secretos y nocturnos) en los que participaban hombres y mujeres de forma indiscriminada.[75][76][77] Ramón Teja ha advertido que para entender la gravedad de la acusación de ateísmo «hay que tener en cuenta que en una sociedad como la romana, donde era inconcebible el ateísmo y estaba profundamente arraigado el principio de que la religio, la religión oficial, tenía como objetivo asegurar la pax deorum, es decir, la benevolencia de los dioses con el Estado o la ciudad, los cristianos, al no prestar culto a esos dioses, constituían un peligro para toda la comunidad».[78]

El historiador romano Tácito escribió a principios del siglo II que los cristianos eran «aborrecidos por su ignominia», que su secta era una «execrable superstición» (una surperstitio, lo opuesto a la religio)[79] y los acusó de «odio al género humano» (odium humani generis). Por la misma época Suetonio los calificó como «secta de gentes que seguían una superstición reciente y maléfica» (malefica et nova superstitio).[80][81] Plinio el Joven en la carta que le escribió al emperador Trajano afirmaba que se trataba de una «superstición malvada y desmesurada», a cuyos seguidores «se debía castigar [por] su pertinacia y su inflexible obstinación... [por] su locura» (el calificativo de locura, en referencia a la obstinación de los cristianos en materia religiosa, también fue empleado por el filósofo estoico Epicteto).[81] El apologista cristiano Tertuliano ironizó sobre la mala fama de los cristianos a los que la gente le atribuía todos los males: «Si el río Tíber se desborda o si el río Tíber no lleva suficiente agua para regar los campos, si el cielo no se mueve o si lo hace la tierra, si hay hambruna o si hay plaga, la gente grita inmediatamente: "¡los cristianos a los leones!"».[40][82]

El cristianismo también fue criticado por diversos pensadores, que solían retratar a los cristianos como fanáticos ignorantes e intolerantes ansiosos por llegar al martirio.[83] El escritor Luciano de Samósata en su obra satírica Sobre la muerte de Peregrino los describía así:[83][84]

Los desgraciados están convencidos de que serán inmortales y de que vivirán siglos sin fin, y en consecuencia desprecian la muerte, e incluso los más se entregan ellos mismos voluntariamente a la muerte. Además, su primer legislador los convenció de que todos ellos eran hermanos, una vez que se han apartado de los dioses griegos y han renegado de ellos, y adoran a aquel sofista suyo crucificado y viven conforme a sus leyes. Desprecian por igual todos los bienes, y los consideran propiedad colectiva, y aceptan estos preceptos sin ningún testimonio probado. Si se presenta, pues, ante ellos, algún pícaro embaucador..., se hace rico sin tardar, mofándose de estas sencillas gentes.

Mayor profundidad tuvo la crítica del filósofo platónico Celso que hacia 170-180, bajo el reinado de Marco Aurelio (161-180) que despreciaba a los cristianos,[85] escribió Discurso verdadero, un libro sobre la secta cristiana que sería refutado por Orígenes en el siglo siguiente. En uno de sus pasajes describía cómo eran reclutados sus creyentes entre la gente más inculta:[86][87]

Bien a las claras manifiestan que no quieren ni pueden persuadir más que a necios, plebeyos y estúpidos, a esclavos, mujerzuelas y chiquillos.

Estas críticas fueron respondidas por autores cristianos constituyendo la que se conoce como apologética cristiana (del griego apología, 'defensa'). Estos apologetas «también fueron los primeros e incipientes teólogos, pues, en el intento de defender la doctrina cristiana, se vieron obligados a precisarla y fijarla, aunque fuera a su manera, ya que aún no había una ortodoxia eclesiásticamente definida».[88][89][90] Destacaron los apologetas griegos, buenos conocedores de la filosofía griega, que para rebatir los argumentos de sus oponentes recurrieron a sus mismos instrumentos filosóficos y retóricos. Los primeros fueron los atenienses Cuadrato y Arístides, seguidos de Justino (que fue martirizado) y su discípulo Taciano (que acabaría apartándose de la ortodoxia para formar la secta de los encratitas)[91], a los que hay que sumar Clemente de Alejandría y, en Occidente, Ireneo de Lyon[nota 3] e Hipólito de Roma. Todos escribieron en griego. Sólo al final del siglo II aparecen apologistas de lengua latina, como Tertuliano y Minucio Félix.[92][65]

El objetivo de todos ellos fue responder a las acusaciones presentando a los cristianos como ciudadanos normales respetuosos con el régimen imperial y al cristianismo como una religión compatible con la sociedad grecorromana.[69][93][85] Algunos fueron más lejos y atacaron de manera implacable a la religión romana a la que identificaron con la idolatría y acusaron de «ateísmo».[85][94] Pero todos ellos fracasaron «pues no lograron disipar el odio de amplios sectores populares, ni tampoco evitar las persecuciones que estallaron entonces por todo el Imperio, siendo martirizado el propio Justino, el mayor de los apologetas, hacia 163-167».[95][85]

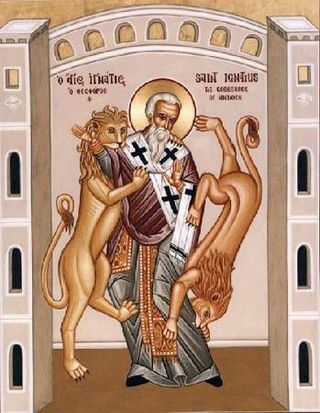

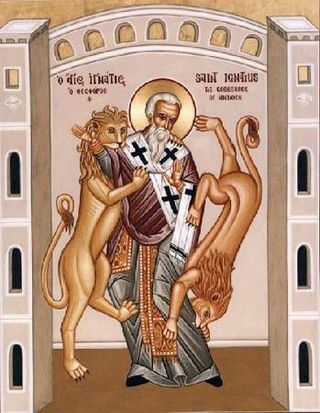

Entre los apologetas más destacados se encuentran Justino (c. 100-165), quien antes de convertirse recibió una esmerada educación y una sólida formación filosófica y recurrió a nociones del estoicismo para defender filosóficamente el monoteísmo cristiano; Ireneo de Lyon (c. 130-202), educado en Esmirna, que se ocupó de refutar el gnosticismo en su obra Contra las herejías (Katà airéseon); Hipólito de Roma (170-235), tal vez el más prolífico de los apologetas cristianos, que también criticó el gnosticismo en su obra más famosa Refutación de todas las herejías (Katà pasôn hairéseon élenkhos), en la que asimismo afirmó que el origen de las «herejías» había que buscarlo en la influencia de la filosofía griega;[nota 4] y Clemente de Alejandría (c. 150-215),[96][97][96][nota 5] que fue un gran impulsor de la Escuela catequística de Alejandría y maestro de Orígenes, y que está considerado como el primer teólogo cristiano en sentido estricto (también se ocupó de refutar el gnosticismo pero, a diferencia de Hipólito de Roma, consideró a la filosofía griega como una propedéutica de la verdad cristiana ya que, según él, el cristiano podía llegar a conocer el logos con la ayuda de la filosofía, alcanzando así un estadio superior al de la fe común [pístis]).[98][99] También se pueden sumar a la lista Melitón de Sardes, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía y el autor anónimo del Discurso a Diogneto.[100] En cuanto a los Padres Apostólicos más importantes del siglo II se suelen citar a Ignacio de Antioquía[101][96][nota 6] y Policarpo de Esmirna.[102][96][nota 7] Además, el Pastor de Hermas generalmente se sitúa entre los escritos de los Padres Apostólicos, aunque su autor es desconocido.[103][nota 8]

Difusión del cristianismo fuera del Imperio romano

Resumir

Contexto

Véase también: Primeros centros de la cristiandad

Asia

La llamada Iglesia de Oriente tuvo su inicio en una fecha muy temprana, en la zona de separación entre el Imperio parto y el Imperio romano en la Alta Mesopotamia, por lo que también es conocida como la Iglesia asiria oriental. Las vicisitudes de su crecimiento se enraizaron en su condición de minoría en una situación de tensión «internacional». La reactivación de la antigua fe dualista persa del zoroastrismo, que se estableció como la religión del estado, provocó que los cristianos fueron sometidos cada vez más a medidas represivas. Sin embargo, no fue hasta que el cristianismo se convirtió en la religión del estado en el Imperio romano (380) que la enemistad hacia Roma se centró en los cristianos orientales.

Edesa (ahora Sanliurfa), en el noroeste de la Mesopotamia, era desde los tiempos apostólicos el centro principal de la Cristiandad de habla siríaca. Situado en las principales rutas comerciales de la Media Luna Fértil, era fácilmente accesible desde Antioquía, donde se inauguró la misión a los gentiles. Cuando los primeros cristianos huyeron a causa de la persecución, algunos encontraron refugio en Edesa. Así, la iglesia de Edesa remonta su origen a la época apostólica, y el cristianismo incluso se convirtió en la religión del estado durante un tiempo.

Fue en Edesa donde comenzó un movimiento misionero que se extendió gradualmente por toda Mesopotamia, Persia, Asia central y China. Según la tradición, Mari fue enviado como misionero a Seleucia (en el río Tigris, cerca de la actual Bagdad), que, con su ciudad gemela de Ctesifonte al otro lado del río, se convirtieron en otro bastión misionero. Mari también fue considerado como el evangelista pionero en toda la región de Adiabena, al norte, de la cual Erbil era la capital. En la segunda mitad del siglo II, el cristianismo se había extendido hacia el este a lo largo de Persia, Partia y Bactria. Los veinte obispos y presbíteros eran más del orden de misioneros itinerantes, que pasaban de un lugar a otro, como lo hiciera Pablo, y supliendo sus necesidades con ocupaciones tales como comerciante o artesano. Por 280 la metrópoli de Seleucia asumió el título de "Catholicos", y en 424 un consejo de la iglesia en Seleucia eligió el primer patriarca en tener jurisdicción sobre toda la iglesia de Oriente, incluyendo la India y Ceilán. La sede del Patriarcado se fijó en Seleucia-Ctesifonte, ya que este era un punto importante en las rutas comerciales Este-Oeste que se extendían tanto a la India y China, Java y Japón. Así, el cambio de la autoridad eclesiástica estaba lejos de Edesa, que en 216 se había convertido en tributaria de Roma. El establecimiento de un patriarcado independiente, con nueve metrópolis subordinadas, contribuyó a una actitud más favorable del gobierno persa, que ya no tenía que temer una alianza eclesiástica con el enemigo común, Roma.

Arabia peninsular

La presencia de árabes en Pentecostés y la estancia de tres años de Pablo en Arabia sugieren un testimonio evangélico muy temprano. Una historia de la iglesia del siglo IV establece que Bartolomé el Apóstol predicó en Arabia y que los himyaritas estaban entre sus conversos. Las estrechas relaciones de Arabia con Etiopía dan importancia a la conversión del tesorero de la reina de Etiopía, por no hablar de la tradición de que el apóstol Mateo fue asignado a esta tierra. Eusebio dice que «un Pantaneous (c. 190) fue enviado desde Alejandría como misionero a las naciones del Oriente», incluyendo al suroeste saudita, en su camino a la India.

Véase también

Notas

- En 1859 se descubrió el Codex Sinaiticus y se publicó el Codex Vaticanus. Ambos datan de la época del emperador Constantino el Grande (306-337) y cada uno contiene el canon del Nuevo Testamento entero, en griego, además de gran parte del Antiguo Testamento. Son los manuscritos más antiguos y más completos del Nuevo Testamento. Se ha destacado que el Codex Sinaticus contiene la Epístola de Bernabé y El Pastor de Hermas, lo que indica que el canon bíblico no estaba consolidado.

- Ireneo de Lyon fue el primero en argumentar que su posición (cristianismo proto-ortodoxo) era la misma fe que Jesús dio a los doce apóstoles y que la identidad de los apóstoles, sus sucesores, y las enseñanzas del mismo eran todas de conocimiento público y bien conocido. Ireneo estableció por primera vez la doctrina de los cuatro evangelios canónicos, interpretando los evangelios sinópticos a la luz del Evangelio de Juan. Los oponentes de Ireneo, sin embargo, afirmaban haber recibido enseñanzas secretas (gnosis) de Jesús a través de otros apóstoles que no son de conocimiento público, o en el caso de Valentín el Gnóstico se basa en la existencia de tal conocimiento escondido, haciendo referencias breves a las enseñanzas privadas de Jesús. También han sobrevivido en el canon de las escrituras (Marcos 4:11) cuando hizo advertir por Cristo que habrían falsos profetas y maestros. Otros adversarios de Ireneo asimismo afirmaron que las fuentes de la inspiración divina no cesaron, lo que se conoce como la doctrina de la revelación continua.

- Ireneo de Lyon fue obispo de Lugdunum, en la Galia, en lo que ahora es Lyon, Francia. Sus escrituras fueron formativas en el desarrollo temprano de la teología cristiana, y está reconocido como santo tanto por la Iglesia ortodoxa como la Iglesia católica. Era un notable apologético temprano. Fue discípulo de Policarpo, de quien se decía que había sido un discípulo de Juan el Evangelista.

Su libro más conocido, Contra las herejías (c. 180), enumeraba las herejías y las atacaba. Ireneo escribió que la única manera para que los cristianos conservaran la unidad era aceptar humildemente los consejos doctrinales de las autoridades episcopales. Fue asimismo el primero en proponer que los cuatro evangelios fueran aceptados como canónicos. - Hipólito de Roma se enfrentó al obispo de Roma Calixto lo que se tradujo en la ruptura de la comunidad cristiana de Roma al ser proclamado también como obispo, por lo que durante un tiempo hubo dos en la ciudad. El motivo principal de la disputa fue el intento de Calixto de regular la situación de concubinato legal en que vivían muchas mujeres de la aristocracia senatorial, además de reconocer la facultad de las autoridades eclesiásticas de perdonar los pecados y readmitir a los pecadores en el seno de la comunidad, a lo que se opuso Hipólito (Teja, 1990, págs. 35-36).

- Clemente de Alejandría era un teólogo cristiano y el jefe de la Escuela catequística de Alejandría. Clemente es más recordado como el maestro de Orígenes. Se utiliza el término "gnóstico" para los cristianos que habían alcanzado la enseñanza más profunda del Logos. Desarrolló un Platonismo cristiano, y presentó el objetivo de la vida cristiana como la deificación, identificado tanto como la asimilación del platonismo en Dios y la imitación bíblica de Dios.

Los padres de Clemente parecen haber sido paganos ricos de cierta posición social. La minuciosidad de su educación se demuestra por su cotización prolífica de los poetas y filósofos griegos. Viajó por Grecia, Italia y Egipto. Se convirtió en compañero de Panteno, el jefe de la Escuela catequística de Alejandría, y finalmente le sucedió en la dirección de la escuela uno de sus mejores alumnos, Orígenes. Alejandría tenía una comunidad cristiana importante en el cristianismo primitivo, que destacaba por su erudición y sus copias de alta calidad de las Escrituras, conocidas como del tipo textual alejandrino. Durante la persecución de cristianos por Septimio Severo (202 o 203), buscó refugio con Alejandro, entonces en Capadocia.

La trilogía se compone de: Protréptico, "Exhortación a los griegos"; Pagogo, "Instructor"; yEstromas, "Miscelanias".

Los primeros libros tratan de la base religiosa de la moral cristiana, y los segundos y terceros de los casos individuales de conducta. Al igual que con Epicteto, la verdadera virtud se manifiesta con él en sus evidencias externas de una manera natural, sencilla y moderada de vida. Además de la gran trilogía, la única obra completa conservada es el tratado ¿Quién es el hombre rico que será salvo?, basada en Marcos 10:17-31, y en el que se establece el principio de que no es mala la posesión de riquezas, pero que su mal uso es condenable.

La importancia de Clemente en la historia del desarrollo de la doctrina es, de acuerdo con Adolf von Harnack, que sabía cómo reemplazar el método apologista por el constructivo o sistemático, para convertir la tradición de la Iglesia sencilla en una teología "científica" dogmática. Es una característica notable que no ve más que el desacuerdo superficial y transitorio donde otros encuentran una oposición fundamental. Era capaz de conciliar, o incluso fusionarse con, diferentes puntos de vista en un grado que hace que sea casi imposible atribuir a él un sistema determinado individual. Esta actitud determina sobre todo su tratamiento de la filosofía no cristiana. - Ignacio de Antioquía (también conocido como Teóforo) era el tercer Obispo o Patriarca de Antioquía y un discípulo del apóstol Juan. En el camino a su martirio en Roma, Ignacio escribió una serie de cartas que se han conservado como un ejemplo de la teología de los primeros cristianos. Temas importantes abordados en estas cartas incluyen la eclesiología, los sacramentos, la función de los obispos y el Sábado Bíblico.

Sobre el papel del obispo en la iglesia, Ignacio escribió mucho. Haciendo hincapié en la relación entre la Iglesia iniciada por Jesús y la jerarquía puesta en movimiento por los apóstoles, Ignacio escribe: "Debemos mirar al obispo incluso a medida que lo haría en el mismo Señor" (§ 6). Ignacio hace hincapié en la relación jerárquica entre Dios y el obispo con más fuerza a los Magnesios, instándolos: "Le dio toda honestidad, que tiene relación con el poder de Dios el Padre,... sometiéndose a él, o más bien no a él, sino al Padre de Jesucristo, el obispo de todos nosotros". En §6 los exhorta a la armonía, y en §13 les insta a que "estudien... que se establezcan en las doctrinas del Señor y los apóstoles,... con su obispo más admirable...". Por lo tanto, Ignacio enfatiza la unidad, la obediencia y la relación jerárquica entre los fieles y entre el obispo y Dios. - Policarpo de Esmirna era un obispo de Esmirna (ahora İzmir, en Turquía). Se registra que había sido discípulo de Juan. Las opciones de este Juan son Juan el hijo de Zebedeo, tradicionalmente visto como el autor del cuarto Evangelio, o Juan el Presbítero. Los defensores tradicionales siguen con Eusebio en insistir en que este apóstol, Juan el Evangelista, era el autor del Evangelio de Juan. Policarpo, alrededor del año 156, intentó sin éxito persuadir a Aniceto, Obispo de Roma, para que en occidente se celebrara la Pascua el 14 de Nisán, como en Oriente. Rechazó la sugerencia del Papa de que el Oriente utilizara la fecha occidental. En 155, los de Esmirna exigieron la ejecución de Policarpo, el cual también murió como un mártir. La leyenda dice que las llamas encendidas para matarlo se negaron a quemarlo, y que cuando fue apuñalado hasta la muerte tanta sangre salió de su cuerpo que sofocó las llamas a su alrededor.

- El Pastor de Hermas era popular en la iglesia temprana, considerado un libro valioso por muchos cristianos, y considerado escritura canónica por algunos de los primeros padres de Iglesia. Fue escrito en Roma, en idioma griego. El Pastor de Hermas tuvo gran autoridad en los siglos II y III. Se lo cita como Escritura por Ireneo y Tertuliano y estuvo ligado con el Nuevo Testamento en el Códice Sinaiticus, y está listado entre los Hechos de los Apóstoles y los Hechos de Pablo en la lista del Códice Claromontanus. Otros de los primeros cristianos, aun así, consideran su trabajo como apócrifo.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.