Astronomía en Chile

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La astronomía en Chile ha sido desarrollada en su zona del Norte Grande y Chico, principalmente en el desierto de Atacama, reconocido como el mejor lugar de la Tierra para observar el firmamento y extender esta ciencia, debido a sus condiciones climáticas y geográficas —tales como baja humedad, altas cumbres y planicies—, además de baja contaminación lumínica y radioeléctrica.[1][2] Esta combinación de factores generan el mayor número de noches despejadas al año en el planeta.

Alberga más de una docena de instalaciones astronómicas, entre observatorios ópticos y radio observatorios. Los principales son los ubicados en la Región de Antofagasta: el Observatorio Paranal con el Very Large Telescope (VLT), el complejo astronómico más avanzado y poderoso del planeta,[3] y el Atacama Large Millimeter Array (ALMA), el mayor proyecto astronómico del mundo,[4][5] a los cuales se suma otro en la Región de Coquimbo: La Silla,[6] todos ellos dependientes del Observatorio Europeo Austral (ESO). Otros observatorios ubicados en dicha región son los Interamericano del Cerro Tololo[7] y Gemini Sur,[8] pertenecientes al consorcio AURA/NOAO (siglas en inglés de Association of Universities for Research in Astronomy/National Optical Astronomy Observatories). En la Región de Atacama se ubica el de Las Campanas,[9] del Instituto Carnegie en asociación con la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

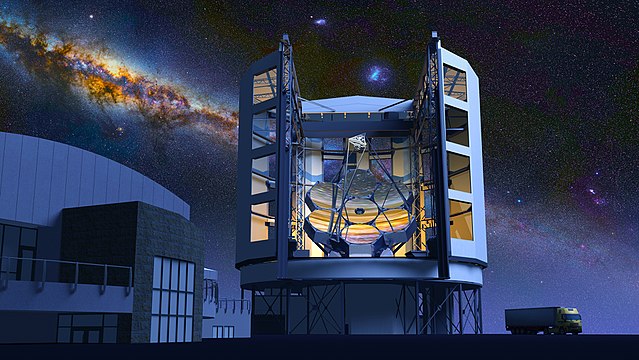

Chile posee el 40 % de la capacidad astronómica del mundo, Sin embargo en los próximos años, el sector desarrollará otros proyectos con instrumentos ópticos, submilimétricos y de microonda —como el Telescopio Gigante de Magallanes (GMT),[10] el Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos (LSST),[11] el Telescopio Extremadamente Grande (ELT)[12] y la ampliación del Atacama Large Millimeter Array,[13] hasta llegar a 66 antenas— que harán que el país concentre hasta casi el 70%. Debido a lo anterior, Chile se considera la «capital mundial de la astronomía» y se denomina los «ojos del mundo».[14][15]

Historia

Resumir

Contexto

Conocimiento del cielo por los indígenas del territorio de Chile

Los diversos pueblos indígenas del actual territorio de Chile, del pasado y del presente, tal como los de otros lugares del mundo, desarrollaron o mantienen aún hoy conocimientos del cielo nocturno y los ciclos astronómicos, asociados a sus propias cosmogonías, cosmovisiones, nomenclaturas de cuerpos celestes y asterismos, relatos míticos, calendarios rituales y de actividades económicas, creencias sobrenaturales e ideologías.

Norte Grande

En el sitio arqueológico de la aldea de Tulor, una comunidad que estuvo activa en las cercanías de la actual San Pedro de Atacama entre los siglos IV a. C. y XI d. C., se ha identificado uno de los recintos de arquitectura circular como observatorio de los ciclos solares anuales, que habría permitido reconocer, por medio de la luz proyectada a través de un delgado vano o rendija abierto en los muros de barro de ese espacio, las fechas de solsticios y equinoccios.[16]

Estudios de astronomía cultural reconstruyen, también, actividades de observación astronómica en alguna fecha no precisada entre el 500 y el 1500 e.c., asociada a geoglifos de Tarapacá, como el llamado "Geoglifo Sol" o "Sol de Retamilla"[17] ubicado junto a una antigua senda de caravanas de llamas de la Pampa del Tamarugal al sur de la Quebrada de Camiña, desde los cuales que se alinea el despuntar (u orto) y el ocaso del Sol con diferentes accidentes geográficos del horizonte circundante en fechas significativas del año solar.[18]

Cultura Molle

Análisis similares proponen alineaciones astronómicas de estructuras, petroglifos y elementos del paisaje en diversos sitios arqueológicos de la cultura Molle, que habitó el Norte Chico durante el llamado período agroalfarero temprano (200 a. e.c.-1000 d. c. para la zona), en lugares como en Rincón Las Chilcas, Cuz Cuz o Valle del Encanto. En Rincón Las Chilcas se ha interpretado un conjunto de petroglifos como un posible observatorio asociado a ciclos lunares y solares, relacionados culturalmente con la fertilidad, en los que se representarían un mes lunar ("petroglifo malla de 29 líneas"),[19] así como cuerpos celestes durante eventos significativos, como el despuntar de la Luna sobre la cumbre de un cerro cercano (cerro Chahuareche) durante el lunisticio austral, un evento que ocurre cada más de 18 años, según los ciclos de saros y metónicos.[19] En Cuz Cuz y Valle del Encanto se ha postulado que piedras tacitas locales representan constelaciones como Escorpión y la Cruz del Sur, en alineación con su aparición en el horizonte en fechas cercanas al solsticio de invierno,[20] (que en las actuales culturas andinas del Hemisferio Sur representa una hito asimilable a un año nuevo).

Imperio Inca

Arqueólogos contemporáneos han postulado, también, que los recintos incaicos: pucará de Chena, pucará del Cerro Mauco y cerro Mercachas habrían sido utilizados como huacas con fines, al menos en parte, astronómicos. Se postula que en Chena habría funcionado un centro ceremonial, residencia de sabios y observatorio astronómico, con edificios y muros alineados en relación con eventos celestiales, como los solsticios. De manera que los especialistas discuten el carácter militar del recinto —antes tenido como principal— y postulándose ahora un uso mixto: defensivo y ceremonial/astronómico.[21] Así mismo, se ha argumentado que el centro ceremonial y administrativo incáico antes ubicado en la actual Plaza de Armas de Santiago y la orientación de las calles circundantes, heredada de la retícula de la cancha incaica de ese asentamiento, configuraría una serie de alineamientos con cimas de cerros cordilleranos y otras características del horizonte de relieve, que corresponden a marcadores de eventos periódicos del calendario solar, por lo que el emplazamiento mismo del espacio central de la capital del país correspondería a una ubicación con significado originalmente astronómico y ritual.[16]

Rapa Nui

Por su parte, la cultura polinésica rapanui ha desarrollado una exhaustiva nomenclatura de cuerpos celestes y asterismos, así como un conocimiento de diversos eventos celestes periódicos, que se asocia históricamente a la navegación astronómica de largas distancias marítimas que le permitió a este pueblo su migración a la isla en alguna fecha (en discusión) del primer milenio de la era común y el sostenimiento de contactos con el resto de la Polinesia. El conocimiento de navegación astronómica todavía se enseña en Rapa Nui (donde se celebra un "Día de la Navegación Ancestral") y ha sido revivido en zingladuras de larga distancia orientadas solo con ayuda de estrellas, como la del catamarán de diseño polinésico Kuini Analola entre Chiloé y la isla en 2019.[23] El conocimiento astronómico rapanui también se relaciona con la fijación de diversos ciclos pesqueros, agrícolas, rituales y de realización de festivales. Dentro de su calendario lunar/estelar, en el que solsticios y equinoccios no alcanzaron relativa importancia,[24] el orto helíaco (el despuntar sobre el horizonte después de un periodo de invisibilidad) de estrellas y asterismos, muy especialmente de las Pléyades (Matariki, "los pequeños ojos" o "los ojos del jefe") y el Cinturón de Orión (Tautoru, "los tres guapos"), se constituyó en el marcador de los ciclos más importantes. Así, el orto heliáco de Matariki, que también ha sido descrito como el "año nuevo rapanui",[25] daba inicio a la temporada anual de pesca en aguas profundas (o de altura); mientras que el orto heliáco de Tautoru, a la temporada de invierno.[25]

Los rapanui seguían, así mismo, el ciclo de 780 días del período sinódico del planeta Marte (Matamea, "el ojo rojo") con el cual se hacía coincidir el festival bianual de Koro.[24]

Grafismos con forma de creciente o menguante en el petroglifo Papa Mahina ("roca de la luna")[24] y en tabletas de escritura rongorongo, en particular en el "Texto C" también llamado Mamari o kohau-o-te-ranga,[26] han sido propuestos como alusiones a meses, ciclos lunares o información de cuentas astronómicas y calendáricas.[27][28][24] Mamari es una tablilla que habría pertenecido al rey de la isla (o ariki) Nga’ara, hacia 1840, pasando a manos de religiosos católicos por 1870, hasta ser enviada a Roma.[26] El filólogo alemán Thomas S. Barthel, quien realizó un catálogo completo del corpus de escritura rongorongo en 1958, únicamente se animó a interpretar, de entre todas las tablillas, a Mamari como un calendario lunar.[29][30] En esta tablilla, otros signos, aparte de aquellos con formas de creciente o menguante, también han sido interpretados por Jacques Guy como portadores de información de cuenta temporal y astronómica, que en su propuesta son parte de un mensaje elaborado, que contendría un canon para determinar en qué momentos se tendría que intercalar noches en la cuenta del tiempo, con el objetivo de buscar un ajuste del calendario lunar a un año de trece meses. [22]En tanto que el ruso Sergei Rjabchikov en los últimos años ha afirmado que ha logrado descifrar Mamari, señalando que los antiguos "sacerdotes-astrónomos" registraron en ella los pasos del cometa Halley en 1682 y 1835, así como información acerca del Sol, la Luna, Marte y Saturno, que podría permitir un mayor entendimiento del culto del hombre-pájaro;[31]en una cuenta calendárica que, en su propuesta, se iniciaría para ese documento en el año 1680. [32]Una segunda tablilla que ha concitado una atención menor que Mamari, llamada Keiti, destruida en Bélgica durante los bombardeos alemanes de 1914 pero conservada en imágenes, también ha sido interpretada como información calendárica basada en ciclos lunares por estudiosos como Wieczorek y Pozdniakov.[33][34]

También diversas estructuras monumentales y megalíticas, como algunas de las plataformas ceremoniales con filas de moais (ahu) y otras construcciones en forma de torre (tupa), se han interpretado como hitos alineados para observaciones periódicas de eventos celestes.[25][24] En el volcán Poike se ubica, así mismo, un pequeño afloramiento rocoso formado por una docena de bloques de basalto que es llamado Papa ui hetu’u ("roca para observar estrellas").[24] Éste se emplaza en el extremo oriental de la isla, en una ladera apropiada para contemplar el orto helíaco de las estrellas sobre el horizonte del océano. Allí se encuentra un par de petroglifos que se han interpretado, uno, como una representación o "mapa" de las Pléyades y, el otro, como anzuelos relacionados con la abundancia invocada para la temporada de pesca en aguas profundas, que empieza con el orto helíaco de dicho asterismo.[25] El sitio Papa ui hetu'u y las tupas han sido interpretadas como "observatorios astronómicos" en estudios de arqueoastronomía.[24]El 15 de noviembre de 1770, por ejemplo, navegantes occidentales presentes en Rapa Nui registraron la ocurrencia de un festival Matariki (o de las Pléyades) con celebraciones y ofrendas propiciatorias de fertilidad y abundancia pesquera.[24]

Mapuche

Siglo XVI: Cosmósgrafos y navegantes españoles

Los viajes de exploración y el avance de los diversos grupos de conquistadores españoles en Chile trajo al país la nomenclatura e ideas de la astronomía popular y culta existente en España en ese entonces. Esta última penetró en América y en las colonias periféricas, como Chile, solo en alguna medida, sobre todo asociada a algunos marinos, pues era practicada por los llamados "cosmógrafos", peritos en una mezcla de geodesia, cartografía, técnica marinera, saberes meteorológicos y conocimientos astronómicos aplicados a la navegación. Así que reunían un conocimiento especializado del cielo, sus cuerpos y sus ciclos más notorios, de sistemas de coordenadas esféricas celestes y técnicas de mediciones angulares de la posición aparente de los astros, en lo que eran herederos prácticos de la antigua tradición astronómica mediterránea y de Medio Oriente, como de conocimientos astronómicos de la Antigua Grecia, llegados a ellos a través de los eruditos y traductores de lengua árabe, que, a su vez, habían tenido emuladores entre algunos estudiosos judíos o de tradición cristiana de la península y el resto de Europa occidental desde Baja Edad Media hasta sus días. De manera que estos cosmógrafos contaban con obras de autores como: el polímata rey de Castilla Alfonso X El Sabio, elaborador de tablas astronómicas que luego serían consideradas imprecisas; el británico John de Holywood, difusor del modelo geocéntrico de Ptolomeo (conocido también como Johannes de Sacrobosco); Gautier de Metz; Johann Müller Regiomontano y, otro polímata, Elio Antonio de Nebrija, más conocido por la primera gramática de la lengua española, pero también autor de un tratado de cosmografía en 1499, un libro de texto breve enfocado en la docencia, y luego de un tratado más completo sobre el asunto. En este contexto, en Sevilla, ya en el comienzo de la era de la navegación transatlántica, se instauraba en 1503 la Casa de Contratación, una institución de la corona que debía fomentar navegaciones más seguras basadas en conocimientos técnicos y astronómicos; examinar la preparación de los pilotos, certificándolos como tales, y controlar centralizadamente la información que surgía de los llamados "descubrimientos".

El primer contacto europeo con el actual territorio de Chile, la expedición de Magallanes, culminada por Elcano y regentada por la Casa de Contratación, surgió de los estudios e ideas del propio Magallanes y su asesor, el cosmógrafo portugués Ruy Falero o Faleiro, que actuaba como "alter ego científico" de Magallanes en aquella empresa eminentemente comercial: la búsqueda de las ganancias de la "especiería" de las Islas Molucas. Falero incluso había intentado infructuosamente convertirse en astrónomo real en en la corte de Manuel I de Portugal. De manera que ambos expusieron juntos el proyecto ante las autoridades españolas. A su vez, Faleiro contaba también con la asistencia experta de otro cosmógrafo portugués, Diego de Barbosa. Sin embargo, la desconfianza a tanto protagonismo portugués, encarnado en Magallanes y sus cosmógrafos, llevó a que Faleiro y Barbosa fueran excluidos de la expedición por las autoridades españolas, que reemplazaron al primero (al que se acusaba de sufrir un supuesto colapso mental o una especie de sourmenage), por Juan de Cartagena, un marino con poca experiencia y sobrino (o hijo ilegítimo) de un arzobispo y político español, Juan Rodríguez de Fonseca, con sólidas relaciones en la corte y los organismos estatales encargados de América. Aun así, zarpó la flota de Magallanes con seis "pilotos de Su Alteza", que, como tales, debían tener conocimientos de cosmografía, y, por lo tanto, en algún grado, de astronomía. Entre los cinco pilotos que finalmente cruzaron el Estrecho de Magallanes estaba el sevillano Andrés de San Martín, que se convirtió en los hechos en el cosmógrafo de la expedición, pues asumió y reunió las mediciones astronómicas que llenaron los formulario preparados y requeridos apresuradamente para tal efecto por Faleiro, una vez que supo que él mismo se quedaría en España, de modo que este suplente debió tomar mediciones astronómicas en las costas patagónicas del actual Chile. San Martín no completó la circunnavegación, desapareciendo unos días antes de la emboscada preparada a los europeos por los habitantes de Cebú, en Filipinas, por lo que fue dado por muerto; pero sus mediciones volvieron a España. Los otros pilotos que cruzaron el Estrecho fueron: Juan Rodríguez de Mafra (de Palos), Vasco Gallego, el portugués Juan López Carvallo y Juan Rodríguez Serrano (de Fregenal de la Sierra), todos ellos muertos, la mayor parte en circunstancias violentas, durante la travesía del Pacífico. A veces se agrega a ellos al sobreviviente italiano Antonio Pigafetta, que tomó mediciones astronómicas en la última fase del viaje con el griego Francisco Albo. Pigafetta de hecho, tras completar la vuelta al mundo, fue autor de una relación del viaje, que contiene un apéndice cosmográfico titulado Tratatto di Navigazione. Pero Pigafetta en realidad fue admitido en la expedición no como piloto o cosmógrafo, sino que como "sobresaliente": un joven tripulante de cuna en alguna medida noble y poseedor de alguna instrucción, al que se aceptaba como una suerte de practicante, pasante o aprendiz de los conocimientos propios de la plana mayor de una embarcación.

1843: El observatorio pionero de Mouat

Véase también: Juan Mouat y Walters#Primer Observatorio Astronómico

En 1843 el relojero escocés Juan Mouat y Walters instaló el primer observatorio científico moderno del que se tiene registro en el país.[35] Este se ubicó en su casa en Valparaíso y tuvo como fin principal determinar la hora exacta. Esta información era fundamental para la navegación de la época, siendo comunicada a los barcos en la bahía mediante un timeball, primero instalado en América y cuarto a nivel mundial. El Observatorio se construyó en su casa, sobre los terrenos del Castillo San José de Valparaíso, en el cerro inmediato al muelle , desde donde se realizaban de manera esporádica, ya desde la colonia, observaciones astronómicas por parte de expediciones científicas durante sus paradas en el puerto. Actualmente el inmueble es conocido como el ex Museo Lord Cochrane. Desde el observatorio Mouat se observó el paso del gran cometa de 1843, cuyo registro se publicó posteriormente en El Mercurio de Valparaíso. En marzo de 1853, se informaba en los Anales de la Universidad de Chile que el observatorio de Mouat seguía aún en funcionamiento «al lado de la torre de la Aduana» —la casa de Mouat todavía se encuentra en el cerro inmediato a donde se ubicaba esa torre—. Los Anales señalan que contaba con un «pequeño» instrumento de tránsito, que con ayuda del telégrafo y observaciones complementarias en el entonces ya instalado Observatorio Nacional del Cerro Santa Lucía, había permitido hacer un cálculo de la diferencia de longitud entre Santiago y Valparaíso.

1849: La expedición astronómica Gilliss

El origen del mencionado Observatorio Nacional se remonta a 1849, cuando una expedición científica de la Armada de los Estados Unidos, comandada por el teniente James Melville Gilliss, llegó a Santiago.{{cr[36]}} La misión tenía como objetivo complementar las mediciones de la distancia entre la Tierra y el Sol realizadas en el hemisferio boreal, estableciendo un paralaje solar, con observaciones del ciclo estacionario de Venus y oposiciones de Marte, además de la medición de las posiciones de numerosas estrellas australes. Tres años después, en 1852, el gobierno de Manuel Montt decidió comprar los instrumentos de la expedición de Gilliss, así como también los documentos y las instalaciones del observatorio astronómico construido por los estadounidenses en el cerro Santa Lucía, en el centro de la ciudad. El principal instrumento traído por Gillisss era un telescopio refractor ecuatorial de 6,5 pulgadas (16,5 cm), cuyos lentes habían sido pulidos y montados en Nueva York por el fabricante Herny Fitz, por lo que el teniente norteamericano lo describía como el "primer telescopio yankee de tamaño considerable". Al facilitar el terreno necesario para instalar el observatorio, que corresponde conocido Castillo Hidalgo del cerro santiaguino, el gobierno comisiónó a un profesor de matemáticas y dos alumnos de la Universidad de Chile para que aprendieran técnicas de observación.

1853: Carlos Moesta, primer director del Observatorio Astronómico Nacional

Tras su adquisición por el Estado, el pequeño observatorio dejado por Gilliss fue renombrado Observatorio Astronómico Nacional (OAN). El joven astrónomo alemán Carlos Moesta fue designado su director. Con dos ayudantes chilenos comenzó sus trabajos a principios de 1853, con la ya mencionada precisión de las longitudes relativas de Santiago y Valparaíso. En esta tarea contó Moesta con la colaboración de Gilliss, que hizo las mediciones necesarias en el puerto en el pequeño observatorio aficionado de Juan Mouat, antes de embarcarse de vuelta a Estados Unidos. Siguió Moesta observando y registrando el eclipse solar del 30 de noviembre de ese mismo año 1853, para lo cual se organizó, con apoyo de la Universidad, una expedición a la caleta de Ocujaque, cerca de Pisco, Perú, por donde debía pasar la línea central del eclipse. Su observación identificó una llamativa línea irregular montañosas en parte del borde del disco lunar, con una elevación que calculó en 1', es decir una altura de unos 120 km. Esta observación se ha interpretado como una apreciación exagerada de la silueta de relieve montañoso del satélite.[37]

El OAN fue trasladado en 1856 al Parque Quinta Normal, considerando que la dilatación y contracción de la base de roca en el cerro Santa Lucía, producto de los cambios de temperatura, modificaba la posición del pilar sobre el que se montaba el telescopio, que se encontraba anclado a dicho sustrato, un inconveniente que ya había sido notado por Gilliss.

En 1862, con motivo de la declinación de Marte en su oposición de ese año, el astrónomo alemán August Winnecke, del Observatorio de Pulkovo en Rusia, solicitó colaboración internacional con el objetivo de intentar mejorar los cálculos paralaje solar. Moesta, contactado por Gillis, puso el observatorio de Santiago en campaña para colaborar en este esfuerzo. Los resultados de estas mediciones internacionales fueron publicados en 1867 por Simon Newcomb, que analizó las observaciones de los 9 observatorios participantes: 6 del Hemisferio Norte y 3 del Sur. Estos últimos los completaba, además de Santiago, El Cabo en Sudáfrica y Williamstown (Melbourne) en Australia. La discusión de Newcomb señalaba que la precisión de las mediciones de Santiago estaba por debajo del promedio, pero estaba dentro de párametros aceptables, pues al menos se comparaba con la del Observatorio de Greenwich. De hecho, a ambos centros se les asignaba un idéntico error sistemático (-0,22). Newcomb estimaba que las observaciones de Santiago eran meticulosas, achacando el grado imprecisión a la mala calidad del círculo meridiano y los microscopios locales. Esta campaña en la que colaboró Moesta arrojo un cálculo del paralaje de 8",848 ± 0",013, que permitió mejorar el anterior paralaje que había deducido Johann Franz Encke (8",58) a partir de observaciones del tránsito de Venus realizadas durante el siglo XVIII. De esta manera se calculó que la distancia media de la Tierra al Sol debía ser de unos 148.800.000 km.[37] En la actualidad, esta distancia media, que es denominada Unidad Astronómica, se calcula como 149.597.870,7 km.[38]

Moesta hizo otros aportes desde Santiago, sobre todo relativos al estudio de los cometas. Por ejemplo descubrió independientemente el comenta C/1865 B1 (también conocido como "Gran cometa del sur de 1865"), el 18 de enero de 1865 estando en los Baños de Colina. El cometa fue finalmente bautizado Abbott, por haber sido avistado unas horas antes por Francis Abbott desde Hobart, Tasmania.[39] También estimó una órbita para el cometa C/1864 N1 (1864 II) descubierto por Wilhelm Tempel, y realizó el seguimiento medición de la trayectoria de varios otros, como el 7P/Pons–Winnecke.

Hoy, el OAN se encuentra ubicado en el cerro Calán, en la comuna de Las Condes, donde también funciona el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.[40]

1903: El observatorio Lick en Santiago

En 1903 una misión del Observatorio Lick Universidad de California, se instaló en otro promontorio capitalino: el cerro San Cristóbal. Allí construyeron una "estación chilena" u "Observatorio Lick del Sur", que en 1928 fue comprado por Manuel Foster tras el término de la misión californiana. Foster, abogado y exalumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donaría a esta casa de estudios este centro científico, que funcionaría con interrupciones hasta el año 2000.[41]

En 1914 se edificó un observatorio educativo con el edificio de la Academia de Humanidades, dependiente del convento de la Recoleta Dominica en Santiago, por iniciativa de fray Vicente González, quien dictaba clases de cosmografía y astronomía en dicho establecimiento.

A mediados del siglo XX, llegaron al norte del país dos importantes instituciones que le darían a la astronomía chilena un empuje nunca antes conocido: el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo y el Observatorio Europeo Austral (ESO) en el cerro La Silla, ambos en la Región de Coquimbo. Años más tarde, llegaría la Carnegie Institution of Washington al cerro Las Campanas para operar el homónimo observatorio allí en la Región de Atacama. Actualmente, gracias a los observatorios de cerro Paranal, de cerro Pachón y del llano de Chajnantor, Chile es el primer centro astronómico del hemisferio austral.[40]

Instituciones astronómicas chilenas

Resumir

Contexto

Astronomía profesional

Instituciones inter-universitarias de investigación

En Chile se han formado diversos centros, institutos, núcleos y anillos que agrupan investigadores de diversas universidades nacionales en proyectos de astronomía y tecnologías afines, en torno a algunas líneas específicas de investigación. En dichas instituciones se concentra buena parte de los logros chilenos de esta ciencia.

2002 - 2012: Centro de Astrofísica (Cenastro-Fondap)

Este centro fue clave para el desarrollo y crecimiento de la astronomía en Chile y representó el primer esfuerzo de Chile por lograr una sinergia entre diversas universidades chilenas, aumentando sistemáticamente la masa crítica de científicos del área, muchos de los cuales luego poblaron e incluso fundaron nuevos Departamento de Astronomía en el país. CENASTRO desarrolló de manera sistemática investigación de frontera en la astronomía durante los años 2002 y 2012, fecha en que dejó operar. Su Director fue Guido Garay Brignardello, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Ph.D en Astronomía de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

En el CENASTRO el Gobierno de Chile invirtió 6.000 millones de pesos a lo largo de los 10 años de operación. Así, en una década creció el número de estudiantes de postgrado en un factor de 8, graduándose más de 30 doctores, se duplicó la cantidad de astrofísicos, y se realizaron investigaciones y aportes de impacto internacional, contabilizándose más de 1.250 publicaciones ISI (en revistas científicas indexadas internacionales). CENASTRO fue financiado por el Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP). La entidad estuvo conformada por la Universidad de Chile, como institución responsable y las Universidades Católica de Chile y de Concepción, como instituciones asociadas.

El aporte de FONDAP y la gestión de CENASTRO fue un claro punto de inflexión en el crecimiento de la astronomía en Chile. Su trabajo fue continuado por el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA).

2008 - actualidad: El Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA)

Este centro es la mayor entidad chilena dedicada a la investigación y desarrollo ciencias y tecnologías vinculadas a la astronomía. Está conformado por la Universidad de Chile, como institución responsable y las Universidades Católica de Chile y de Concepción, como instituciones asociadas. El organismo reúne a más medio 50 investigadores sénior, más 70 investigadores postdoctorales y más de un centenar de estudiantes de pre y postgrado de las tres casas de estudio.

La directora del Centro de Astrofísica es María Teresa Ruiz, académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La científica es Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, Ph.D en Astronomía de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y experta en enanas marrones y planetas extrasolares.

El Subdirector del Centro es Guido Garay Brignardello, también académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El científico es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2017, Ph.D en Astronomía de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y experto en Formación de Estrellas Masivas.

Mención aparte es su jefe de comunicaciones, José Maza Sancho, Ph.D en Astronomía de la Universidad de Toronto (Canadá) y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. El académico es uno de los científicos más famosos de Chile, debido a su impresionante visibilidad mediática y habiendo sido protagonista de multitudinarias charla de divulgación, destacando "Eclipses" dictada el día 2 de julio de 2019 en el estadio la Portada de la Serena, donde asistieron más de 10 mil personas. El científico también es autor de una serie de libros best seller en Chile, entre los que se cuentan: "Somos Polvo de Estrellas", "Marte la Próxima Frontera", "Eclipses", "Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas" y "Bajo el Manto de Urania" (todos estos textos publicados por Grupo Planeta)

El CATA comenzó a operar en abril de 2008 y es sustentado por el Programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia, iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) Actualmente trabaja seis líneas de investigación científica, tres de área tecnológica y una de difusión y comuniciones:

- Nacimiento y evolución de las estructuras en el universo local

- Poblaciones estelares en el universo local,

- Escala de distancia extra galáctica,

- formación de estrellas,

- planetas extrasolares y enanas cafés,

- supernovas y energía oscura,

- instrumentación astronómica,

- Computación de alto rendimiento; y

- Robótica en astrofísica.

- Educación y Divulgación de la Astronomía Archivado el 1 de agosto de 2020 en Wayback Machine.

Instituto Milenio de Astrofísica (MAS)

Esta institución, establecida en 2014 y dirigida por el Premio Nacional de Ciencias 2015 Mario Hamuy, mantiene líneas de investigación en supernovas (búsqueda, característica y su uso en el cálculo de distancias cósmicas), Vía Láctea, trasientes, astroestadísticas y astroinformática. En estos temas trabajan 12 investigadores de universidades chilenas; apoyados por 5 investigadores seniors de instituciones internacionales (entre ellos el Premio Nobel 2011 Brian P. Schmidt) y 7 investigadores adjuntos de universidades chilenas y extranjeras; junto a un equipo de 6 investigadores jóvenes, 31 postdoctorados, 36 estudiantes de postgrado, 6 alumnos de grado y 11 asistentes de investigación. Es decir, el Instituto involucra 114 personas en tareas relativas a la investigación, además de otras 10 en labores administrativas.

El Instituto es integrado por la Universidad de Chile, que lidera el proyecto, junto con la Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso y Universidad Andrés Bello. También incorpora participantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y de la Universidad Diego Portales. Recibe financiamiento basal para su funcionamiento de la “Iniciativa Científica Milenio” (ICM), que depende actualmente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. El Instituto cuenta con un horizonte de financiamiento asegurado por una década, sometido a una evaluación intermedia al quinto año de funcionamiento.

El Instituto surgió de la unión de dos iniciativas previas:

- Núcleo Milenio de Estudios de Supernovas (MCSS, por sus siglas en inglés), nacido bajo el liderazgo de la Universidad de Chile el año 2008, con al apoyo de la “Iniciativa Científica Milenio” (ICM), entonces dependiente del Ministerio de Planificación (Mideplan).[nota 1] La iniciativa surge del trabajo de dos astrónomos de la Universidad de Chile y uno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A este grupo inicial se agregaron luego una serie de investigadores post-doctorales, alumnos de posgrado y de licenciados de ambas casas de estudio. Con el pasar de los años el MCSS ha aumentado de tamaño, pasando a estar formado por 20 miembros de la Universidad de Chile, cuatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dos de la Universidad Nacional Andrés Bello.

- Núcleo Milenio para la Vía Láctea (MWM), anteriormente liderado por la Universidad Católica, que también funcionó gracias el financiamiento de la “Iniciativa Científica Milenio” (ICM), entonces dependiente del Ministerio de Planificación (Mideplan).[nota 2]

Núcleo Milenio ”Discos Protoplanetarios en ALMA Early Science” (MAD)

El Núcleo Milenio ”Discos Protoplanetarios en ALMA Early Science” (MAD por sus sigla en inglés: Millenium ALMA Disk Nucleus) es un equipo dirigido por profesor de la Universidad de Chile Simón Casassus y el director adjunto Lucas Cieza de la Universidad Diego Portales. Está formado por 4 investigadores asociados, junto a 12 jóvenes investigadores, 3 investigadores adjuntos, 1 ingeniero informático y 6 estudiantes de postgrado.[42] Este núcleo de 26 personas involucradas en tareas de investigación busca "comprender cómo se forman los planetas de la mano del revolucionario telescopio ALMA", tratando concretamente de "observar formación planetaria en curso, su retroalimentación en el disco padre, y comprender la evolución del disco".[43] El equipo ha participado en la publicación de 76 trabajos especializados entre 2012 y septiembre de 2015.[44] Sus instituciones albergantes son Universidad de Chile, PUC, Universidad de Valparaíso y UDP.

Proyecto Anillo Embiggen

Anillo, EMBIGGEN ("Estableciendo Roles de la Fusiones en el Crecimiento de Agujeros Negros y la Evolución Galáctica") es un grupo formado por investigadores de la Universidad de Concepción, Universidad de Chile y Universidad Católica. Es encabezado por Ezequiel Treister, de la Universidad de Concepción. Lo forman 7 investigadores y 27 estudiantes, además de un equipo de apoyo a la investigación de 3 personas. Su objetivo "es entender el rol que juegan los choques de galaxias en el crecimiento de agujeros negros supermasivos y en la evolución de la galaxia en su conjunto", sobre la base de datos arrojados por ALMA y el observatorio espacial NuSTAR. En cinco años de existencia el grupo ha publicado 100 trabajos especializados en publicaciones ISI, incluyendo 4 en Science y Nature.[45]

Proyecto Anillo de Cosmología

Grupo de investigación, estudio y divulgación establecido en 27 de noviembre de 2012. Es albergado y dirigido por la Universidad de Chile, a la que pertenecen la mayor parte de sus investigadores, postdoctorados, estudiantes y la totalidad de su personal de apoyo. El Anillo de Cosmología también incluye investigadores internacionales; concretamente dos profesores de la Universidad de Princeton. El grupo se conforma de 8 investigadores, 5 postdoctorados, 7 investigadores estudiantes (entre ellos uno PUC) y 3 personas en funciones de apoyo. Busca desarrollar investigación en el área de la cosmología, concretamente en torno al universo temprano y la formación de grandes estructuras, a través de la realización de experimentos en y fuera de Chile. El anillo ha publicado 30 trabajos de investigación entre su establecimiento y septiembre de 2015.[46]

Asociaciones y organismos generales

En 2000 se creó la Sociedad Chilena de Astronomía (Sochias) con el fin de promover el desarrollo de esta ciencia, abogar por la protección de los intereses y derechos de los astrónomos, representación de los astrónomos en diversos comités y consejos asesores, además de realizar las actividades de fomento, difusión, gestión e investigación propias de una sociedad científica. En septiembre del 2015 tenía una lista de 134 miembros.

Los astrónomos chilenos también cuentan con histórica presencia en la Academia de Ciencias de Chile, de la que la astronóma y Premio Nacional de Ciencias María Teresa Ruiz es vicepresidenta.

Desde 1999 también funciona la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile (OPCC), organismo público y privado con sede en La Serena, creado por un convenio entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y diversas instituciones internacionales que operan grandes observatorios en el país. Esta oficina se encarga de apoyar y asesorar el cumplimiento de la norma "Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica" vigente en Chile. El fin es controlar la contaminación lumínica y evitar que esta interfiera en el desarrollo de la ciencia astronómica.

Universidades

Los astrónomos y estudiantes de astronomía profesional se encuentran repartidos en departamentos, programas o grupos de investigación o docencia en astronomía dependientes de 11 universidades del país:

- Universidad de Chile: Primer centro de enseñanza e investigación de la astronomía en Chile. Es la institución responsable de haber atraído el interés e inversión de universidades y organismos internacionales, firmando los respectivos convenios, que permitieron la instalación de grandes observatorios en el Norte de Chile a partir de la década del 60 del siglo XX. Cuenta con su Departamento de Astronomía. Instaló el primer radiotelescopio de Chile en Maipú, posteriormente desmantelado. Opera directamente el Observatorio Astronómico Nacional, en Cerro Calán (Comuna de las Condes, Región Metropolitana), y el Observatorio de Cerro El Roble. Cuenta con un laboratorio de ondas milimétricas en el que se diseñan y construyen receptores destinados a radioastronomía, junto a un taller mecánico de montaje de telescopios ópticos. Mantiene programas de licenciatura, magíster, doctorado y grupos de investigadores en la modalidad de postdoctorados.

- Universidad Católica de Chile: Cuenta con un Instituto de Astrofísica. Mantiene programas de licenciatura, magíster, doctorado y grupos de investigadores postdoctorados. Opera directamente un observatorio docente en Hacienda Santa Martina y mantiene el observatorio histórico "Manuel Foster" (Lick) en el cerro San Cristóbal.

- Universidad de Concepción: Mantiene un Departamento de Astronomía, con programas de licenciatura, magíster, doctorado y grupos de investigadores postdoctorados. Cuenta con el pequeño Observatorio Wangulenmapu, destinado a la docencia y extensión, además de un laboratorio de radioastronomía.

- Universidad de Valparaíso: Realiza docencia, investigación y extensión, a través de su Instituto de Física y Astronomía, con programas de licenciatura, magíster, doctorado y grupos de investigadores postdoctorados. La investigación avanzada se realiza a través de un organismo dependiente, llamado Centro de Astrofísica de Valparaíso.

- Universidad Católica del Norte: Realiza docencia, investigación y extensión a través de su Instituto de Astronomía, con programas de licenciatura, magíster e investigadores en modalidad de postdoctorados. La universidad utiliza de manera dedicada un telescopio de 1 m del Observatorio La Silla.

- Universidad de La Serena: Realiza docencia, investigación y extensión a través de su Grupo de Astronomía, dependiente de su Departamento de Física y Astronomía, con programas de licenciatura, magíster y grupos de investigadores en modalidad de postdoctorados. Opera, en conjunto con la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un telescopio robótico en el Observatorio Mamalluca, como parte de un programa de investigación del espacio cercano a la Tierra.

- Universidad Andrés Bello: Realiza docencia, investigación y extensión, con programas de diplomado, licenciatura, magíster y doctorado (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., tiene 15 académicos y similar cantidad de Postdocs. Realiza investigación en las áreas de astronomía estelar y extragaláctica, desarrollando modelos y simulaciones de formación, machine learning y preparación para la era de los grandes datos.

- Universidad Católica de Valparaíso: A través de su Instituto de Física realiza investigación en astrofísica. Imparte la carrera de Licenciatura en Física, mención astronomía.

- Universidad de Antofagasta: Realiza investigación, extensión y docencia a través de su Centro de Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica (CITEVA, también llamado Centro de Astronomía, ex Unidad de Astronomía), de la que depende el Laboratorio de Astroingeniería del Desierto de Atacama (2015). Cuenta con dos observatorios propios: Ckoirama (telescopio de 60 cm) ubicado en el desierto con fines de investigación y extensión, y el más pequeño Nayra, ubicado en la ciudad. Otorga el grado de Magíster en Astronomía.

- Universidad Diego Portales: En 2013 esta universidad abrió un Núcleo de Astronomía, que realiza investigación con un grupo de 4 académicos y 6 investigadores posdoctorados. El núcleo también realiza extensión y otorga un "diploma de honor" en astronomía a estudiantes de diversas carreras de pregrado que sigan tres cursos introductorios. No otorga grados en astronomía.

- Universidad de Tarapacá: Cuenta con un académico doctorado en astronomía y planes para instalar un observatorio (Suma Wara) con fines docentes y de extensión. No otorga grados en astronomía.

Pedagogía especializada en astronomía

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación forma pedagogos especializados en Física con mención en "Educación en Astronomía". Cuenta con el pequeño Observatorio UMCE, con fines docentes y de investigación básica.

Astronomía amateur

Asociaciones de aficionados

En Chile operan diversas agrupaciones de aficionados a la astronomía, que imparten cursos y talleres de introducción o actualización respecto a diversos temas astronómicos, además de realizar observación con fines de divulgación, de recreación, asociatividad y, en ocasiones, de apoyo a la investigación profesional o a actividades de ciencia ciudadana. Entre las agrupaciones se encuentran:

- La Sociedad Astronómica de Valparaíso y Viña del Mar (SAVAL) Fue fundada en octubre de 1956. Cuenta con el Observatorio Galileo Galilei, en las cercanías de Algarrobo, que además de labores de difusión y observación de aficionados, es utilizado en apoyo a la formación de astrónomos profesionales, de la licenciatura respectiva de la Universidad de Valparaíso. SAVAL organiza charlas, talleres de telescopios, mantiene una sede y biblioteca especializada.

- La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica (ACHAYA), que cuenta entre sus socios con algunos astrónomos profesionales que colaboran en la formación de los demás miembros. Se creó el 22 de enero de 1957 como Asociación Chilena de Astronomía, siendo incorporado el tema de la Astronáutica en 1961. La ACHAYA opera el Observatorio Cerro Pochoco (Región Metropolitana) cuenta con 3 cúpulas y una terraza de observación, con telescopios de 250, 200 y 150 mm. Además están en etapa de terminación o instalación dos telescopios de 350 mm y uno de 400 mm. Para radioastronomía cuenta con sistema de antenas y equipos receptores de señales emitidas por el Sol y Júpiter, entre otros.

- Diversas otras agrupaciones amateurs de astronomía, fotoastronomía y educación astronómica, con presencia en diversas regiones, se encuentran reunidas en la Comunidad Astronómica Aficionada Chilena.

También existen ramas de astronomía aficionada en otras organizaciones, como el Club Científico de Peñalolén, en el que se ha practicado la construcción artesanal de telescopios.

Astroturismo

El astroturismo o astronomía turística ha sido desarrollada y operada en Chile por diversas instituciones, agrupaciones e intereses privados. En 2015 se contabilizó en Chile 25 observatorios turísticos, 24 centros de alojamiento que ofrecen servicio de astronomía turística y medio centenar de operadores que ofertan tours relacionados con el tema. A este recuento se suman diez observatorios científicos o profesionales que cuentan con programas de visitas para público general.[47]

La oferta privada en este rubro en 2013 se encontraba disponible entre la Región de Antofagasta por el norte y la Región del Biobío por el sur. En esa fecha el 51 % de las empresas particulares relacionadas con el sector se emplazaban en la Región de Coquimbo.[48]

Además de empresas privadas, participan en la astronomía turística diversas comunas o corporaciones municipales, que han desarrollado u operan observatorios destinados a este tipo de labor. Es el caso del primer proyecto denominado en Chile expresamente como "astronomía turística", el Observatorio Cerro Mamalluca, que, tras ser impulsado por particulares y voluntarios, terminó siendo administrado por el Municipio de Vicuña, (Región de Coquimbo). En la misma región surgió después por iniciativa del Municipio de Combarbalá el Observatorio Cruz del Sur. También son públicos los observatorios turísticos Collawara de Andacollo, surgido por iniciativa municipal y administrado por una red de alojamientos locales, y el Observatorio Inca de Oro, en Diego de Almagro (Región de Atacama).

En 2015 diversas instituciones públicas y privadas, como el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), la Subsecretaría de Turismo, Comité de Inversiones Extranjeras (CIE-Chile), Universidad Católica de Chile, European Southern Observatory (ESO) y Sociedad Chilena de Astronomía (Sochias) entre otras, mandataron la realización de un proyecto denominado "Astroturismo Chile", con el fin de desarrollar un catastro de la actividad, implementar "buenas prácticas" e impulsar el fomento del sector, considerado como una herramienta de divulgación y de desarrollo local.[48][49] Anteriormente SERNATUR había ya implementado en la Región de Coquimbo la denominada "Ruta de las Estrellas", con énfasis en esta temática, que fue promocionada por el organismo como una entre las principales ocho rutas turísticas del país.[50][51]

En este mismo ámbito, diversos destinos chilenos han sido certificados por la española Fundación Startlight como lugares que cuentan con cielos de calidad para la observación astronómica, además de prácticas adecuadas de conservación y protección de dicha calidad. El parque nacional Fray Jorge (Región de Coquimbo), fue el primero de estos lugares en ser certificado a nivel sudamericano, en 2013. En 2014 le siguieron en la certificación Pampa Joya, Mano del Desierto y Alto Loa (región de Antofagasta).[48]

La actividad "astroturística" ha sido apoyada en Chile por la comunidad de astrónomos profesionales, a través de la Sociedad Chilena de Astronomía, que considera esta área económica como una herramienta de divulgación y apoyo a la educación científica.

Instituciones astronómicas internacionales en Chile

- Carnegie Observatories - Forma parte de uno de los departamentos de investigación de Astronomía del Instituto Carnegie de Washington (OCIW - Institución privada). Fue fundada en 1902 para investigar en áreas de astronomía, biología y las ciencias de la Tierra.

- European Southern Observatory (ESO) - El Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. ESO opera tres sitios únicos de observación en Chile -La Silla, Paranal y Chajnantor- en representación de sus 14 Estados miembros. Además construye ALMA junto a sus socios internacionales y diseña el European Extremly Large Telescope.

- AURA - es un consorcio de universidades e instituciones educacionales sin fines de lucro que operan observatorios astronómicos de clase mundial, llamados “centros”. Existen 34 instituciones miembros de esta organización y 6 afiliados internacionales.

- Observatorio Astronómico Óptico Nacional (NOAO) - es el centro nacional de la astronomía terrestre en Estados Unidos. Ubicado en Tucson, Arizona, NOAO es la casa matriz del Observatorio Inter-Americano de Cerro Tololo, como también del Observatorio Nacional de Kitt Peak, fundado en 1958 y ubicado a 88 km al suroeste de esta ciudad. NOAO es también responsable del apoyo a los observadores estadounidenses en los telescopios Gemini.

- NRAO - es el Observatorio Radioastronómico Nacional. Opera los telescopios GBT (Telescopio de Green Bank), VLA (Very Large Array) y el VLBA (Very Long Baseline Array). Además, está construyendo dos grandes instalaciones de investigación, una de ellas es ALMA, una asociación con Europa y Japón para investigar en longitudes de onda milimétricas y sub milimétricas. La otra corresponde a EVLA, en asociación con Canadá y México, que es un gran avance en la dirección del proyecto llamado “Conjunto de un Kilómetro Cuadrado (SKA)”, una futura generación de telescopios de longitud de onda centimétrica.

Observatorios

Resumir

Contexto

Instalaciones existentes

En 2015 se estima que las instalaciones científicas presentes en Chile poseen el 40 % de la capacidad de observación astronómica existente a nivel mundial. Por ejemplo, si se considera solo los telescopios reflectores con espejos mayores a 6 m de diámetro, al 2015 medio docena de estos instrumentos se encontraban en Chile, mientras que la decena restante se repartía entre diversos países del Hemisferio Norte.[52] El instrumental de mayor potencia y sensibilidad es operado principalmente por diversos consorcios científicos internacionales, que han firmado convenios con el país, representado por la Universidad de Chile, que, como regla general, reservan un 10 % del tiempo de observación (4 % del tiempo mundial disponible, si se considera que el país mantiene el 40 % de la capacidad mundial) para científicos e instituciones chilenas.

Observatorio de Cerro Tololo

El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo es manejado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) bajo la cooperación de otras entidades científicas. Está ubicado en el valle del Elqui en la Región de Coquimbo.

Conjunto Very Large Telescope

El conjunto Very Large Telescope (VLT) es la principal instalación de la astronomía terrestre instalada hasta el momento en tierras chilenas. Para muchos es el instrumento óptico más avanzado del mundo, compuesto de cuatro Unidades de Telescopios con espejos principales de 8,2 metros de diámetro y cuatro Telescopios Auxiliares movibles de 1,8 metros de diámetro. Los telescopios pueden trabajar en conjunto, en grupos de dos o tres, para formar un “interferómetro” gigante, el Inteferómetro Very Large Telescope de ESO, permitiendo a los astrónomos ver detalles 25 veces mejor que con telescopios individuales.

Observatorio de La Silla

Este observatorio dependiente de ESO está ubicado a 600 kilómetros al norte de Santiago a una altitud de 2400 metros. Fue por mucho tiempo uno de los observatorios más productivos del consorcio europeo, lugar que actualmente ocupa el VLT.

Observatorio Las Campanas

Es operado por el Instituto Carnegie, Estados Unidos, y cuenta con cinco telescopios, cuatro ópticos y uno solar. Entre sus instrumentos profesionales, se destaca el telescopio Proyecto Magallanes de 6,5 metros de diámetro, otro de los más grande del mundo, inaugurado en el año 2001, y el Irénée du Pont de 2,5 metros del año 1976.

Experimento Pionero de Atacama, APEX

Es un telescopio de microondas en Chajnantor. Ubicado a 5100 metros de altura, en la Región de Antofagasta, en el llano de Chajnantor, esta antena de 12 metros de diámetro, conocida por su sigla en inglés APEX.

Atacama Submillimeter Telescope Experiment (ASTE)

Es una antena de 10 metros construida por Mitsubishi Electric como un prototipo de ALMA.

Observatorio Cerro Armazones (OCA)

Es un proyecto del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Bochum con la ayuda además de empresas e instituciones, tales como ESO, Inacesa, Soimi y CONICYT.

Observatorio Astronómico Nacional de Chile (OAN)

Se encuentra ubicado en la cima del cerro Calán en la comuna de Las Condes y depende de la Universidad de Chile. En la actualidad posee telescopios y cúpulas históricas, en conjunto con telescopios modernos dirigidos a la difusión y a la docencia.

Observatorio Gemini Sur

Este observatorio, manejado por AURA, es un proyecto internacional en el que participan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Chile, Argentina y Brasil. La idea central es la comunicación de dos telescopios de 8,1 m de diámetro, uno situado en el cerro Mauna Kea (4200 m s. n. m.) en Hawái y el otro en cerro Pachón (2700 m s. n. m.) en la IV región de Chile, a 10 km al sureste del observatorio Tololo, también conocido como Gemini-Sur. Ambos están dispuestos para obtener imágenes e información del universo de la más alta calidad.

Observatorio de la Universidad de Tokio Atacama (TAO)

Es un observatorio astronómico situado en la cima del cerro Chajnantor, a 5640 metros (18 500 pies) en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El sitio está ubicado a menos de 5 km (3 millas) al nornoreste del Observatorio de Llano de Chajnantor, donde se está construyendo ALMA.

Observatorio Sur para la Investigación Astrofísica (SOAR)

Es un moderno telescopio óptico e infrarrojo cercano, en cerro Pachón, Chile. Su estructura es un domo de 20 m de diámetro que alberga al espejo principal de 41 dm de diámetro y 1 dm de espesor; permite captar eventos ocurridos hace 9 mil millones de años. Fue inaugurado en abril de 2004. Es operado por un consorcio incluyendo el Estado de Brasil, la Universidad de Míchigan, el estadounidense Observatorio Astronómico Óptico Nacional, y la Universidad de Carolina del Norte.

Observatorios del Llano de Chajnantor

El Cosmic Background Imager (CBI) es una instalación operada por el Instituto de Tecnología de California (Caltech) en colaboración con la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Se encuentra a una altitud de 5080 metros (16 700 pies) en la cordillera de los Andes, en el norte de Chile. La meseta alta y seca de Chajnantor es uno de los mejores sitios del mundo para la astronomía milimétrica y submilimétrica.

A los pies del cerro Toco, a 5200 metros de altura, se encuentran los telescopios cosmológicos Atacama Cosmology Telescope (ACT), operado por la Universidad de Princeton; POLARBEAR (y su ampliación Simons Array), operado por la Universidad de California Berkeley; y Cosmology Large Angular Scale Surveyor (CLASS), operado por la Universidad Johns Hopkins. Estos telescopios funcionan en colaboración con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile.

Observatorio Cerro El Roble

La estación astronómica del cerro El Roble, está ubicada al este de Valparaíso. Depende del Departamento de Ciencias Astronómicas de la Universidad de Chile y forma parte de las instalaciones del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Su instalación se realizó en 1965 gracias a un convenio de coparticipación entre Chile y la Unión Soviética. En el telescopio de este observatorio fue representado en un sello de Correos de Chile que tuvo amplia circulación a fines de los años 60, correspondiente al Maksútov (cámara astrográfica de 70 cm de apertura). Este isntrumento tuvo un rol central en la exitosa y pionera campaña de búsqueda de súpernovas realizada por un grupo de la Universidad de Chile, dirigido por José Maza Sancho, entre mayo de 1979 y principios de los años 80.[53] En el año 2013 fue visitado por una delegación rusa, interesada en relanzar la cooperación y reactivar el observatorio. La caída de un meteorito de Cheliábinsk, en Rusia, motivó a la agencia local encargada de desastres a destinar recursos para volver a operar de El Roble. A principios del 2015 se anunció que a fines del mismo año empezaría la tarea de reparar el espejo principal del telescopio, que ahora estaría orientado principalmente a la búsqueda de cuerpos (meteoritos o asteroides) que pudieran colisionar la Tierra y generar peligro en su superficie.[54]

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Es el mayor proyecto astronómico del mundo. Se trata de un interferómetro revolucionario que comprende un conjunto de 66 antenas (antenas también llamadas: reflectores o radiotelescopios cuando es de una única antena) de 7 y 12 metros de diámetro destinados a observar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. El proyecto fue construido en el llano de Chajnantor, a 5058,7 m de altitud, en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile. Con un coste de más de 1000 millones de euros, es el mayor y más caro radiotelescopio terrestre construido.

Instalaciones futuras y en estudio

Numerosos proyectos de observatorios en Chile, dotados de tecnología de punta, se encuentran en etapa de construcción o planificación. La realización de estos proyectos significaría que alrededor del año 2025 en el país se concentraría un 70% de la capacidad de observación astronómica instrumental disponible en la Tierra.[52]

- Giant Magellan Telescope (GMT) - a ubicarse en el Observatorio Las Campanas, a 2500 metros de altura en el cerro Las Campanas, en la Región de Atacama, y contará con 7 espejos de 8,5 metros cada uno, unidos en un solo gran telescopio óptico. El valor estimado de su construcción e implementación se elevará a los 700 millones de dólares y debería estar en funcionamiento a partir de 2016.

- Telescopio Europeo Extremadamente Grande: a construirse en cerro Armazones. Llamado E-ELT por su nombre en inglés (Telescopio Europeo Extremadamente Grande en español), este telescopio basado en tierra tendrá 42 metros en diámetro y será el telescopio óptico/infrarrojo cercano más grande del mundo.

- Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos (LSST) - a ubicarse en cerro Pachón (El Peñón). El proyecto, que reúne a 19 universidades y laboratorios, prevé la construcción de un telescopio en el cerro Pachón, en la IV Región, que será capaz de repasar semanalmente todo el espacio visible desde la Tierra con la ayuda de una cámara digital de 3 000 millones de pixeles. La construcción de este proyecto, debido a sus particularidades, no implica un 10% de observación para astrónomos chilenos, sino que un 100% de acceso a los datos arrojados por el rastreo sinóptico del cielo austral.

- CCAT Prime - Está diseñado para complementar las capacidades que entregará ALMA. Estará optimizado para obtener imágenes de campo amplio y submilimétricas, y con sus cámaras de alta sensibilidad, tendrá una velocidad de escaneo muchas veces superior a cualquier otra instalación. La construcción está proyectada para comenzar en 2013 y se completará en 2017.

- Cosmology Large Angular Scale Surveyor (CLASS: Este "medidor cosmológico de escala gran angular", es un proyecto diseñado por la Universidad Johns Hopkins con el fin de estudiar el fondo cósmico de microondas, aislándolo del "ruido" de la Vía Láctea. La instalación del primer radio telescopio de un arreglo de cuatro comenzó en el 2016 en el Parque Astronómico Atacama, específicamente en el cerro Toco, junto al llano de Chajnantor.

- Telescopio robótico chileno en la Antártica - Es un proyecto nacional ubicado en el monte Vinson, el más alto del continente. Será apoyado por la base Glaciar Unión y se espera que entre en funcionamiento en 2020.[55]

- Telescopio reflector chileno con espejo de 6 metros en apoyo al LSST: Se encuentra en etapa de preparación de proyecto, que es liderado por el astrónomo chileno Mario Hamuy del Instituto Milenio de Astrofísica. El objetivo del observatorio sería profundizar observaciones a partir de los grandes volúmenes de datos que deberá arrojar el estudio sinóptico del cielo que realizará el proyecto LSST en Cerro Pachón a partir del 2022. Esta idea, presentada al público en marzo del 2015, cuenta con el apoyo preliminar de algunas autoridades políticas del país, como la presidenta Michelle Bachelet y el senador Guido Girardo, así como del Premio Nobel de 2011, Brian Schmidt. Se ha estimado que implicaría una inversión de U$100 millones. La idea es que la gestión y el diseño, junto a gran parte de la ingeniería y electrónica del proyecto, sea realizada por Chile, debiendo encargarse algunas tareas específicas al extranjero, como posiblemente el pulido del espejo. El profesor Hamuy ha adelantado que la realización de este observatorio, que óptimamente tendría que emplazarse a corta distancia del LSST, deberá requerír de alianzas internacionales. Contando con el necesario financiamiento, Hamuy estima que podría estar disponible para operar entre 2022 y 2024. Christopher Smith, director de AURA en Chile, ha señalado la importancia de la iniciativa, en vista de que LSST producirá un virtual "tsunami de datos".[56]

- Red de Telescopios Cherenkov o CTA (Cherenkov Telescope Array): En 2015 Cerro Paranal en el Desierto de Atacama (Chile) -junto con Roque de Los Muchachos, Isla de La Palma en Canarias (España)- fue seleccionado para la instalación de una nueva generación de telescopios Cherenkov, los mayores del mundo de este tipo, pensados para operar desde locaciones de ambos hemisferios de la Tierra. Los rediseñados telescopios Cherenkov estarán dedicados al estudio del Universo mediante la captación y análisis de rayos gamma de alta energía, midiéndo rayos gammas de entre algunas decenas de gigaelectronvoltios (GeV) y más de 10 teraelectronvoltio (TeV). Estos rayos se asocian a grandes eventos y fenómenos cósmicos, como agujeros negros, pulsares, estrellas binarias, explosiones de supernovas o el decaimiento de la materia oscura, y viajan por el Cosmos hasta ingresar a la atmósfera terrestre, lo que a su vez causa una lluvia de partículas cargadas secundaria, denominada "luz Cherenkov", que este tipo específico de telescopios recolecta. El CTA de Chile será operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO). En el proceso de selección quedaron como segundas opciones de ambos hemisferios México y Namibia. En el proyecto participa un millar de científicos de una treintena de países. Mientras la instalación de La Palma consistirá en una veintena de telescopios, el CTA de Chile, que se ubicará a 10 km al sudeste de Paranal, consiste en un centenar de ellos, que incluyen 4 espejos de 24 metros de diámetro, destinados a energías comparativamente más bajas (hasta 100 Gev), 24 espejos de 12 m destinados a energías medias (hasta 1 TeV) y 72 espejos de 4 m. Estos últimos solo se instalarán en Chile y están destinados a registrar las energías más altas, que incluso superen los 10 TeV. En conjunto la instalación chilena abarcará alrededor de 4 km². Este conjunto ofrecerá imágenes estéreo de cascadas de partículas en áreas relativamente limitadas del cielo. Se espera que esté operativo en 2023.[57]

Observatorios de divulgación, docencia y turismo

Divulgación y turismo

- Observatorio Cerro Pochoco (desde 1965): Observatorio de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica (ACHAYA), agrupación de aficionados activa desde 1957 que mantiene esta instalación de tres cúpulas (telescopios de 250, 200 y 150 mm, con planes de incorporar otros de 350 y 400 mm), terraza de observación y antenas de radioastronomía básica (con capacidad de recepción de señales solares o provenientes de Júpiter). Se ubica en las coordenadas 33°20′46″S 70°28′13″O, a 1010 m s. n. m., en sector precordillerano de El Arrayán, comuna de Lo Barnechea, a las afueras de Santiago.

- Observatorio Cerro Mamalluca (desde 1995): Observatorio turístico actualmente administrado por la Municipalidad de Vicuña, en el que también se realiza investigación básica (seguimiento de basura espacial entre otras observaciones) gracias un telescopio robótico de 510 mm, instalado en el marco de un convenio con Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAFA) y el Departamento de Física de la Universidad de La Serena. El telescopio robótico forma parte de la Red Telescopio Falcon (Falcon Telescope Network o FTN). Los telescopios dedicados al uso del público visitante son de 300 y 400 mm. Se ubica en las coordenadas 29°59′0″S 70°41′0″O a 1100 m s. n. m.

- Observatorio Collawara (desde 2004): Observatorio turístico administrado por la Red de Alojamiento de Andacollo, en la Región de Coquimbo. Cuenta con telescopios de 16 pulgadas y 14 pulgadas.

- Observatorio Cruz del Sur (desde 2005): Observatorio turístico perteneciente a la Municipalidad de Combarbalá, en la Región de Coquimbo. Cuenta con cuatro cúpulas y telescopios de 16 pulgadas.

Observatorios docentes universitarios

Diversas instituciones universitarias chilenas cuentan con observatorios destinados a apoyar el proceso de enseñanza de sus estudiantes de licenciatura o posgrado en astronomía, así como también de difundir la actividad en la comunidad universitaria y la sociedad. Algunos de estos centros también desarrollan investigación, pero son habitualmente calificados como observatorios docentes, sirviendo de laboratorio para diversos ramos de astronomía:

- OAN como observatorio docente: Una función central, además del desarrollo de diversas investigaciones, del Observatorio Astronómico Nacional, de la Universidad de Chile, es prestar servicio como observatorio docente. Este centro cuenta con un telescopio refractor robótico de 450 mm (18 pulgadas), un radiotelescopio de 1,2 m en proceso de modernización (que anteriormente estuvo montado en Tololo), montajes históricos de refractores Heyde y Gautier, además de talleres y laboratorios.

- Observatorio Docente UC: La Universidad Católica cuenta con su propio Observatorio Docente UC, ubicado en un proyecto inmobiliario conocido por el nombre comercial de "Hacienda Santa Martina". Este observatorio, dotado de un aula, taller, sala de techo corredizo y terraza de observación, fue inaugurado en el 2005, contando con cinco telescopios de entre 200 y 500 mm, además de espectrógrafo, filtros e instrumental auxiliar.

- Observatorio Wangulenmapu: La Universidad de Concepción cuenta con un observatorio instrumentado con un telescopio de 12 pulgadas y espectrógrafo. Su cúpula, al igual que la vecina sala de control, se ubica sobre el edificio de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción.

- Observatorio UMCE: Ubicado en el Campus Macul de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, comuna de Ñuñoa, Santiago. El observatorio consta de una cúpula y cuarto de control instalados sobre un edificio académico de la casa de estudios. Está equipado con un telescopio de 16 pulgadas, espectrógrafo, filtros e instrumental auxiliar.

- Observatorio Sirius: Se ubica en la Casa Central de la Universidad Católica del Norte, posee un telescopio de 200uno mm.

- Observatorio Ckoirama: Depende de la Universidad de Antofagasta y se ubica en el desierto de Atacama, en la estación Yungay. Tiene actividad de investigación, educación y extensión dirigida especialmente a escolares. Está equipado con dos telescopios de 200 mm, uno de 350 mm y uno de 600 mm.

- Observatorio Nayra: Ubicado en el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, cuenta con telescopio solar de 80 mm y estelar de 279 mm.

Observatorios docentes escolares

- Antiguo Observatorio de la Academia de Humanidades (1914): Antigua cúpula aún emplazada sobre el edificio del colegio Academia de Humanidades, regentado por el convento de la Recoleta Dominica, comuna de Recoleta, Santiago, en la que funcionó alguna vez un observatorio. Inactivo.

- Observatorio "El Tololito" (dede 1970) Primer observatorio dedidacado a la enseñanza en la Academia de Astronomía y Física del Colegio Seminario Conciliar de La Serena.

- Observatorio Cerro Mayu (desde 2006): También perteneciente al Colegio Seminario Conciliar de La Serena. Funciona como un centro cultural y educacional, con un complejo arquitectónico y escultórico construido en torno de una cúpula para un telescopio de 14 pulgadas. También cuenta con segundo telescopio dedicado a investigación básica.

- La Escuela G 130 de Estación Baquedano, comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, cuenta con un observatorio dotado de domo y telescopio de 14 pulgadas, además de una academia de enseñanza extracurricular de la Astronomía.

Planetarios

- Planetario Chile (Santiago)

- Planetarios Móviles Gémini (La Serena)

- Planetario móvil - Observatorio Inter-americano Cerro Tololo (Opera desde el año 2000) (La Serena).

- Próximamente se inaugurará el Planetario de la Región del Bio Bio ubicado en el campus Concepción de la Universidad del Bío-Bío

- Planetario Rapanui ubicado en Hanga Roa, Rapa Nui, Región de Valparaíso. Se trata de un emprendimiento privado de los arqueoastrónomos Edmundo Edwards y Barthelemy d'Ans. El planetario tiene convenios con el departamento de astronomía de la Universidad de Concepción así como la Universidad de Valparaíso. Ya tiene acuerdos con las escuelas locales ofreciendo actividades semanales gratuitas a un promedio de 305 alumnos de los colegios Liceo Lorenzo Baeza Vega, Hona'a o te Mana Aldea Educativa Rapa Nui, Colegio San Sebastián de Akivi, y Colegio Católico Hermano Eugenio Eyraud de Rapa Nui.

Educación

Resumir

Contexto

Nueve universidades chilenas cuentan con departamentos o unidades que trabajan la astronomía de manera profesional, estas son:

- Departamento de Astronomía, Universidad de Chile

- Departamento de Astronomía y Astrofísica, Pontificia Universidad Católica de Chile

- Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Valparaíso

- Departamento de Ciencias Físicas, Universidad Andrés Bello

- Departamento de Astronomía, Universidad de Concepción

- Instituto de Física, Universidad Católica de Valparaíso

- Grupo de Investigaciones Astrofísicas, Universidad de La Serena

- Centro de Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica (CITEVA), Universidad de Antofagasta

- Programa de Física, Universidad Católica del Norte

- Núcleo de Astronomía, Universidad Diego Portales

Programas de postgrado

En la Universidad de Chile se brindan cursos de magíster y doctorado en ciencias, mención astronomía. La Pontificia Universidad Católica de Chile dicta los programas de magíster y doctorado en Astrofísica del Departamento de Astronomía y Astrofísica; la Universidad de Concepción los de magíster y doctorado en Ciencias Físicas, que pueden cursarse investigando en temas de astronomía, geofísica o física. La Universidad de Valparaíso ofrece el programa de magíster en astrofísica.

La Universidad Andrés Bello ofrece el programa de doctorado en Astrofísica desde el año 2014.[58]

Programas de pregrado

El pregrado en astronomía más antiguo de Chile (1965) es la Licenciatura en ciencias mención Astronomía de la Universidad de Chile. De sus egresados han salidos al menos tres premios nacionales de Ciencias Exactas (María Teresa Ruiz, José Maza Sancho y Guido Garay Brignardello). Se imparte en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

La Pontificia Universidad Católica de Chile ofrece la licenciatura en astronomía. Creada en 1998, también otorga el grado académico de bachiller.[59]

Hasta 2009 la Universidad de Concepción dictaba dos cursos en paralelo de Licenciatura en Física, Mención Astronomía: una teórico-observacional a la que se accede mediante el plan común de Ciencias Físicas y Astronómicas y otra observacional a la que se entra directamente. En 2010, Ciencias Físicas y Astronómicas fue cerrada para favorecer a la carrera de Astronomía observacional.[60]

La Universidad Andrés Bello ofrece la licenciatura en astronomía,[61] desde 2010.

La Licenciatura en Física, mención Astronomía de la Universidad de Valparaíso fue creado en 2005.[62]

Astrónomos

Resumir

Contexto

Según un censo realizado por la Sociedad Chilena de Astronomía en 2013, existían en Chile 807 personas dedicadas a la astronomía de manera especializada. De ellas, 75 son académicos y 73 investigadores postdoctorales, que forman un núcleo de 148 personas dedicadas a la investigación avanzada. El resto se compone de 530 estudiantes de licenciatura, 79 de magíster y 50 de doctorado.

Astrónomos chilenos destacados

- Federico Rutllant (1904-1971): Director del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile entre 1950 y 1963. Destaca principalmente por su gestión, que permitió el traslado del OAN a su actual ubicación en Cerro Calán desde su antiguo emplazamiento en Cerrillos, la inauguración del primer radiotelescopio del país en Maipú (1959), estudios de la calidad de los cielos de Chile (1959) y la suscripción de convenios internacionales que llevaron a la instalación en el país de diferentes observatorios extranjeros, partiendo por el de un consorcio norteamericano en Cerro Tololo, otro europeo en Cerro La Silla y la entonces estación astronómica soviética en Cerro El Roble dependiente del Observatorio Pulkovo, que posteriormente fue traspasada a la Universidad de Chile.

- Claudio Anguita (¿?-2000), sucesor de Rutllant como responsable del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y el OAN, además de posterior decáno de Ciencias Físicas y Matemáticas. Participó en la negociación y concresión de diversos convenios de instalación de observatorios internacionales en Chile, como La Silla, El Roble y Cerro Paranal.

- Adelina Gutiérrez (1925-2015)[63] fue una profesora, científica y académica chilena, pionera de la astrofísica en su país. Fue la primera chilena en obtener el doctorado en Astrofísica en una Universidad Extranjera (Universidad de Indiana) y la primera mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias.[64] Junto a su esposo, Hugo Moreno, participó en la creación del primer programa de Licenciatura en Astronomía del país, en la Universidad de Chile.

- María Teresa Ruiz (1946), doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton. Fue condecorada en 1997 con el Premio Nacional de Ciencias Exactas y es actualmente directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), además de profesora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

- José Maza (1948), Ph.D. en astrofísica de la Universidad de Toronto. El profesor Maza es Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999) y profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Su principal área de investigación son las supernovas.

- Dante Minniti (1962), PhD en Astrofísica de la Universidad de Arizona 1993 y doctor en Astrofísica en la Universidad de Córdoba, Argentina 1998. Astrónomo argentino que desde 1998 realiza su trabajo de astrónomo en Chile, primero como Profesor del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica y desde 2014 como director del doctorado en Astrofísica de la Universidad Andrés Bello. Lidera el proyecto astronómico VVV Survey, que desde 2010 explora el centro y disco sur galáctico en el infrarrojo con el Telescopio VISTA de la ESO en Paranal, el año 2017 se adjudicó la extensión del survey por 3 años más llamándose VVVX. Es presidente de la Comisión H1 de la IAU "El Universo Local". El profesor Minniti es autor de más de 500 papers referados, con más de 18.000 citas y un h-index=73 y desde 2012 es Miembro de la Academia de Ciencias Argentina.

- Mario Hamuy (1960), Ph.D en astrofísica en la Universidad de Arizona y profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente es el Director del Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas. Entre sus principales méritos está el haber sido el investigador principal del Proyecto Calán Tololo, que dentro de sus investigaciones desarrolló un método de medición de distancia en el universo, que luego llevaría al descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo (en años posteriores por dos grupos de investigación estadounidenses). Obtuvo la Beca Guggenheim el año 2011. Y fue presidente del Consejo Superior de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de Conicyt[65] Sus principales áreas de investigación son las supernovas y los clusters globulares.

- Guido Garay, Ph.D. en astrofísica de la Universidad de Harvard y profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Fue director del Centro de Astrofísica (FONDAP)entre los años 2002 y 2012.[66] Su principal área de investigación es la formación de estrellas.

- Leonardo Bronfman, Ph.D en astrofísica de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y profesor titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Sus principales áreas de investigación son: nubes moleculares, formación estelar, estructura galáctica e instrumentación astronómica.

- Teresa Paneque (1997), astrónoma de la Universidad de Chile y Ph.D (c) de Astronomía en el European Southern Observatory como parte del programa de la Escuela Internacional de Investigación Max-Planck (IMPRS), en Múnich, Alemania. Divulgadora científica y autora del libro "El mundo de Carlota".[67]

- Leopoldo Infante, Ph.D. en física y astronomía de la Universidad de Victoria en Canadá, es actualmente profesor del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Católica y es Director del Centro de Astro ingeniería de la misma Casa de Estudios. Su área de especialización es: Nacimiento y Evolución de Estructuras en el Universo

Ingenieros y técnicos

- Juan Seguel: Monitoreo y estudio de potenciales sitios astronómicos.[68]

- Oscar Miguel Saa Martínez (1942-2013): Trabajó en la operación de los telescopios de Cerro Tololo entre 1970 y su jubilación en el 2011. Aún después de esa fecha fue llamado en varias ocasiones para proyectos tales como la implementación de la cámara de energía oscura para el telescopio Blanco de 4 m, que el mismo había ayudado a implementar originalmente. Desde 1978 fue líder de soporte, y desde 1982 coordinador de las operaciones del observatorio. Ayudó a la divulgación y la astronomía amateur. Colaboró en la creación del Observatorio Mamalluca en su ciudad de residencia, Vicuña, lo que permitió el lanzamiento de la actividad astroturística en Chile. Un asteroide fue bautizado en su honor con el nombre 105222 Oscarsaa.[69] El cineasta Patricio Guzmán le dedicó el pequeño documental Oscar Saa, el técnico de las estrellas.[70]

Aficionados, pedagogos y divulgadores de la astronomía

- Arturo Aldunate Phillips (1902 - 1985): Autor de diversos libros de divulgación científica en general. Dedicó gran parte de su obra a la divulgación astronómica, con títulos como A horcajadas en la luz (1969), Universo vivo (1970), Hombres, máquinas y estrellas (1972), Chile mira hacia las estrellas (1975), Los caballos azules, sobre astronomía y otras ciencias (1978) y Luz, sombra de Dios, acto de fe de un científico (1982). Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1976, cuando las instituciones que lo entregaban estaban en manos de interventores.

- Víctor Salinas: Geógrafo dedicado a la divulgación de la astronomía. Ha realizado talleres en casi un centenar de colegios, y ha dictado clases de la materia en casi una decena de casas de estudio superior. En la actualidad trabaja en el programa de difusión de Núcleo Milenio de Estudio de Supernovas.