Traditionelle Wirtschaftsform

verschiedene überlieferte wirtschaftliche Strategien zum Lebensunterhalt Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Als traditionelle Wirtschaftsform (konkret Landwirtschaftsform) werden verschiedene überlieferte, tradierte wirtschaftliche Strategien zur Sicherstellung des Lebensunterhalts ihrer Betreiber bezeichnet.[1][2] Übliche Bezeichnungen sind auch traditionelle Bewirtschaftungsform, -Wirtschaftsweise, -Subsistenzstrategie oder traditionelles landwirtschaftliches Betriebssystem.[3] Die genannten Bezeichnungen werden in den Fächern Geographie, Ethnologie, Kulturökologie, sowie in der Archäologie[4] verwendet.

Die jeweilige Bewirtschaftungsform ist gekennzeichnet durch Arbeit in direkter Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer natürlichen Umwelt (wovon leben sie?), verbunden mit einer typischen Produktion von Gütern (was stellen sie her?) unter Einbeziehung der sozialen Bedingungen (wer macht was?) und einer energieeffizienten und nachhaltigen Anpassung an die natürliche Umwelt (wie wird die Versorgung sichergestellt?).[5][6]

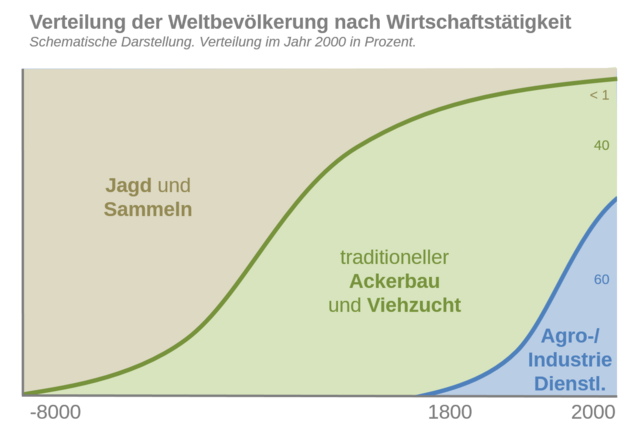

Traditionelles Wirtschaften ist das Gegenstück zur Erwerbswirtschaft und vorwiegend auf die Selbstversorgung von lokalen Gemeinschaften und indigenen Gruppen ausgerichtet.[7] Es ernährte im Jahre 2013 etwa 2,7 bis 3 Milliarden Menschen auf der Erde, über 40 Prozent der Weltbevölkerung.[D 1]

Die Bezeichnungen Subsistenzstrategie, -typ oder -form (oft auch ohne das Adjektiv traditionell) werden in der Ethnologie häufig gleichbedeutend verwendet, obwohl damit streng genommen nur der Teilaspekt des reinen Unterhalts benannt wird.[8]

Bisweilen werden auch traditionelle Handwerker oder Kaufleute hinzugerechnet,[9] die hier jedoch unberücksichtigt bleiben.

Allgemeine Merkmale

Zusammenfassung

Kontext

Traditionelle Wirtschaftsformen weisen aufgrund der geographischen und klimatischen Unterschiede auf der Welt eine große Vielfalt auf. Dennoch lassen sich eine Reihe gemeinsamer Merkmale feststellen:[1]

- Ursprüngliche Kreislaufwirtschaften mit ausgeglichenem Energieeinsatz und Energieertrag (siehe auch: Energiefluss)[10]

- Schwerpunkt ist die Deckung des Eigenbedarfes ohne Überschüsse (Subsistenzwirtschaft), die ebenfalls ein wesentliches Kriterium für die Einstufung einer lokalen Gemeinschaft ist

- wirtschaftliches Handeln ist weitgehend ein Aspekt verwandtschaftlichen Verhaltens und steht damit im krassen Gegensatz zum Gewinnstreben in kapitalistischen Marktwirtschaften;[11] dennoch ist eine zunehmend marktorientierte Produktion durch die globalen Einflüsse zu beobachten

- Die Bewahrung der Balance zwischen Mensch und Natur spielt eine existentielle Rolle. Mythologie und ethnische Religionen spielen – sofern noch vorhanden – in diesem Zusammenhang die Rolle moralischer Instanzen.[12]

- langsame, nachhaltige und kontinuierliche Anpassung der Landnutzung an die jeweiligen Standortbedingungen seit Jahrhunderten

- Einsatz eines erprobten und gewachsenen traditionellen Wissens

- zusätzliche Nutzung wilder Pflanzen- und Tierarten für die Ernährung, als Medizin, als Rohstoff oder zur Weiterzüchtung domestizierter Arten

- große Anzahl nebeneinander eingesetzter, seit Generationen kultivierter und verbesserter traditioneller Pflanzensorten bzw. Nutztier-Rassen

- unter der Voraussetzung geringer Bevölkerungsdichten (deutlich unter 100 E/km²) erhalten oder vergrößern die extensiven Formen traditionellen Wirtschaftens die biologische Vielfalt (Biodiversität)[13][6][14]

Gleichwertige Wirtschaftsformen

Zusammenfassung

Kontext

In der modernen wissenschaftlichen Betrachtung wird jedwede wirtschaftliche Strategie prinzipiell als gleichwertig betrachtet. Dennoch stößt man immer wieder auf Texte, in denen die Wirtschaftsformen in der Abfolge vom Jagen und Sammeln bis hin zur industriellen Produktion als Beleg für eine angebliche soziokulturelle Evolution vom „rückständigen“ zum „fortschrittlichen“ Wirtschaften angesehen werden. Dem widerspricht jedoch u. a. die Tatsache, dass es zahlreiche Beispiele für Völker gibt, die im Laufe ihrer Geschichte von einer als „höher entwickelt“ betrachteten Subsistenzweise zu einer „niedrigeren“ zurückgekehrt sind.[15]

Gleichfalls wird traditionelle Subsistenzproduktion durch die Ideologie der kapitalistischen Weltwirtschaft seit den 1950er und 60er Jahren mit Armut gleichgesetzt, da kein geldlicher Überschuss erwirtschaftet wird. Während sich in der Wissenschaft mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass eine weitgehend autarke Selbstversorgung und Direktvermarktung von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern erstrebenswerter ist als Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung, wird dies von Wirtschaft, Politik und Entwicklungshilfe zumeist weiterhin ignoriert. Nur was über die nationalen und internationalen Märkte in Währungen gehandelt wird, und nur was auf technische Rationalisierung, hohe Stückzahlen, sowie auf Profite ausgerichtet ist, gilt als Wirtschaft. Insofern werden die Ergebnisse der zum Teil erheblichen Subsistenzproduktion der Entwicklungsländer nicht in die üblichen Vergleichsmaßstäbe wie Bruttoinlandsprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen eingepreist und führen somit zu einem verzerrten Bild, wie arm oder wie reich ein Land sei, wie entwickelt oder unterentwickelt.[16]

Klassifikation der traditionellen Wirtschaftsformen

Zusammenfassung

Kontext

Die Erscheinungsformen der Agrar- und Bodennutzungssysteme sind außerordentlich vielfältig, da es schwierig ist, eine allen Ansprüchen genügende Sortierung zu erstellen. So wurden Klassifizierungsmodelle nach verschiedenen Ordnungsprinzipien entwickelt, die unterschiedlichen Fragestellungen Rechnung tragen.

Die hier dargestellte Einteilung der traditionellen Subsistenzstrategien ist in Begrifflichkeit und Sortierung ein Kompromiss aus den folgenden Quellen: Wörterbuch der Völkerkunde,[17] Einführung in die Wirtschaftsanthropologie,[18] Einführung in Entwicklungsländerstudien: Landwirtschaftliche Betriebssysteme,[3] Die Ökozonen der Erde,[19] Dtv-Atlas Ethnologie[20] und Wörterbuch der Ethnologie.[21] Aus der Literatur lässt sich leider keine exakt einheitliche Klassifikation ableiten. Die Unterschiede werden in den jeweiligen Hauptartikeln erläutert, so dass hier aus Gründen der besseren Verständlichkeit weitgehend darauf verzichtet wird.

Überdies ist zu beachten, dass es sich bei allen benannten Formen um Idealtypen handelt, die in der Realität häufig fließend ineinander übergehen oder unterschiedlich miteinander kombiniert werden (Beispiele: „Ackerwirtschaft mit eingeschränkter Transhumanz“, „Agrosilvopastorale Betriebssysteme“, „Tierhaltung in Dauerkultur- und Bewässerungssystemen“ u. a.). Der Mensch nutzt immer alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Rahmen seiner kulturell geprägten Wertvorstellungen.

Da die vorherrschenden Techniken der Nahrungsmittelproduktion sowohl die Wirtschaft, als auch die Sozialstrukturen beeinflussen, werden im Folgenden auch einige typische Kulturmerkmale genannt.

Extraktive Wirtschaftsformen (Wildbeuter und Feldbeuter)

Zusammenfassung

Kontext

Wild- und Feldbeuter nutzen die ältesten Subsistenzstrategien der Menschheit, indem sie Wildtiere und -pflanzen direkt nutzen, ohne sie züchterisch oder anbautechnisch zu verändern. Diese extraktive Wirtschaftsform ist vergleichsweise umweltschonend und nachhaltig, da die Ressourcen nur selektiv genutzt werden.[22] (Bernd Andreae spricht dabei von Okkupationswirtschaft.[23] Diese Bezeichnung wird jedoch üblicherweise heute nicht mehr verwendet und ist nur in älterer Literatur vereinzelt zu finden.)[24] Zur Nahrungsbeschaffung müssen sie im Schnitt nur rund drei Stunden täglich aufwenden; das gilt selbst für sehr karge Regionen.[25] Dennoch hatten Wildbeuter zur Ergänzung ihres Speiseplanes seit jeher Beziehungen zu Bodenbauern. Die wenigen Menschen, die heute noch davon leben, stehen nicht selten direkt oder indirekt im Kontakt mit der Weltwirtschaft. Früher wurde extraktives Wirtschaften abwertend im Sinne von „räuberisch aneignend“ verwendet. Wo Jagen und Sammeln heute erwerbswirtschaftlich genutzt wird, spricht man von Extraktivismus.

Die Zusammensetzung der Nahrung ist bei Jägern und Sammlern erheblich von der Klimazone abhängig und schwankt im Jahresverlauf stark. Einige Untersuchungen bei rezenten Völkern kommen daher auf 60 bis 80 Prozent Sammelnahrung (vorwiegend pflanzlich),[26] andere ermittelten als Durchschnittswerte hingegen 65 Prozent tierische Nahrung.[27] Die Erkenntnisse der Paläoanthropologie zur Ernährung der Steinzeitmenschen belegen überwiegend pflanzliche Nahrung; Fleischkonsum spielte keine entscheidende Rolle.[28]

Es ist sehr schwierig festzustellen, wie viele Menschen weltweit von Jagd- und Sammelwirtschaft leben, da heute vielfach zusätzliche Subsistenzformen genutzt werden. Die Anzahl der Menschen, deren Lebensgrundlage zum größten Teil auf extraktiven Tätigkeiten beruht, liegt maximal bei 3,8 Millionen.[29][Anmerkung 1]

Unspezialisierte Wildbeuter (Jagen, Fischen und Sammeln)

Je nach „natürlichem Angebot“ werden verschiedene Beutetiere, Wildpflanzen und Fische genutzt. Sie leben weitgehend nomadisch in kleinen akephal (herrschaftslos) organisierten Horden von 20 bis 50 Mitgliedern[20] in sehr großen Schweifgebieten abgelegener Wildnisregionen. Die Anthropologie geht davon aus, dass die Stärke solcher unspezialisierter Jäger- und Sammlergruppen auch in der Vorgeschichte immer unter 100 Köpfen lag.

Höchstens 60.000 Menschen leben zu Anfang des 21. Jahrhunderts noch ausschließlich von dieser höchst angepassten Strategie:[30] Tendenz weiter fallend. Die Vernichtung der tropischen Regenwälder, die Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen[25] und u. a. auch der Tourismus[31] gefährden diese Lebensweise enorm. Demgegenüber ist jedoch bei einigen mittlerweile sesshaften, ehemaligen Wildbeutern – in einigen Fällen vom Tourismus initiiert – eine Rückbesinnung (Retraditionalisierung) auf die traditionelle Nahrungsbeschaffung zu beobachten (z. B. Aborigines und Eskimos).[25]

Spezialisierte Wildbeuter (Jagen, Fischen und Sammeln)

Vorwiegend werden bestimmte, häufig vorkommende Tierarten genutzt. Dabei handelt es sich vor allem um Meeressäuger und Fische (z. B. Tschuktschen, Eskimo) oder Großwildherden (z. B. Gwich'in: Karibu). Am bekanntesten ist dabei wohl die Bisonjagd, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Subsistenzgrundlage der Prärieindianer bildete.

Ursprünglich umfassten ihre Gemeinschaften einige 100 Personen, die in Stammesgesellschaften oder Häuptlingstümern organisiert waren. Aufgrund ihrer Sesshaftigkeit – und der damit verbundenen leichten Erreichbarkeit für die Marktwirtschaft – gibt es außer einigen Fischern heute keine ethnische Gruppe mehr, die nur noch als Selbstversorger von spezialisiertem Wildbeutertum lebt.

Spezialisierte Feldbeuter (Ernten, Jagen und Fischen)

Massenhaft vorkommende wilde Massenfrüchte wie Wildreis (Anishinabe, Menominee u. a.), Schwarzeicheln (Hoopa, Karok u. a.), Knollen oder Samen (z. B. von Süßgräsern) bildeten früher die Basis der Sammeltätigkeit; aber auch der ungeregelte, vorübergehende Anbau wilder Pflanzen (kursorischer Feldbau) wie Bananen oder Mangos in den Tropen.[32]

Solche spezialisierten Sammler wurden früher „Erntevölker“ genannt. Diese Bezeichnung wird jedoch heute als irreführend betrachtet, da sie mit der Vorstellung einer evolutionären Vorstufe zum Bodenbau verbunden war. Der Begriff „Erntewirtschaft“ hingegen ist unverfänglich. Ihre Lebensweise war vorwiegend sesshaft.[33]

Es gibt heute weltweit praktisch keine Bevölkerungsgruppe mehr, die sich schwerpunktmäßig von der Erntewirtschaft ernährt. Einige nutzen die traditionellen Wildpflanzen jedoch zum Teil noch als wichtige Einkommens- oder Nahrungsergänzung.

Nahrungsproduzierende Wirtschaftsformen

Zusammenfassung

Kontext

Diese Subsistenzweisen gehören zur traditionellen Landwirtschaft, deren früheste Anfänge rund 14.000 Jahre zurückreichen und im fruchtbaren Halbmond in Vorderasien lokalisiert werden. Um 9500 v. Chr. leitet der erste Nachweis domestizierten Getreides die Jungsteinzeit ein.

Übergreifend gilt für alle nachstehend aufgeführten Formen: Je extensiver die Nahrungsproduktion, desto mehr spielen auch extraktive Anteile (Jagen u. Sammeln) eine Rolle.

Pflanzenbau (Bodenbau)

In der Regel werden jegliche Formen des Anbaus von Pflanzen als Pflanzenbau oder Pflanzenproduktion bezeichnet. In der Ethnologie wird jedoch häufig der Begriff Bodenbau als Überbegriff verwendet, um Verwirrungen zwischen den unterschiedlichen Bedeutungen von Pflanzbau (Def. s. u.) und Pflanzenbau zu vermeiden.[34]

Es gibt je nach Autor verschiedene Untergliederungen. Häufig wird folgende Unterscheidung vorgenommen:

- Feldbau (extensive Formen, geringer Aufwand an Technologie, Zeit und Energie; Pflanzerkulturen, kein Pflug[35])

- Ackerbau (intensive Formen, großer Aufwand an Technologie, Zeit und Energie; Bauernkulturen oder Agrarindustrie, mit Pflug)

In den meisten Fällen ergänzen traditionelle Bodenbauern ihre Ernte durch Tierzucht (z. B. Schweine, Ziegen, Hühner). Bis zu 2,5 Mrd. Menschen ernähren sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts von diesen Wirtschaftsformen.[36]

Traditioneller Feldbau (Pflanzbau) und Gartenbau

Feldbau wird mit Handwerkzeugen durchgeführt (daher auch Hackbau) und ist immer mit einem wiederholten Wechsel der Anbauflächen (Wanderfeldbau, englisch shifting cultivation) verbunden. Die natürliche Vegetation wird nicht gerodet, sondern ggf. „geschwendet“ – d. h. nur oberirdisch entfernt, so dass die Wurzeln und Baumstümpfe im Boden bleiben. Schwendung erfolgt in der Regel im Brandfeldverfahren. Eine Düngung findet nur einmalig durch die anfallende Asche statt, die jedoch vor allem den sauren pH-Wert des Bodens anhebt.[37] Auf der Fläche werden nebeneinander mehrere Nutzpflanzenarten angebaut (Mischkultur). Gejätet wird in der Regel nicht. Bisweilen wird noch eine Unterscheidung von Feldbau (im engeren Sinne) und Pflanzbau vorgenommen: Beim Feldbau werden Samen in Mulden ausgesät und beim Pflanzbau werden Setzlinge oder Stecklinge auf dem Feld gepflanzt.

Der (ergänzende) traditionelle Gartenbau hat vermutlich einen noch früheren Ursprung als der Feldbau, da es sich um eine Form des kleinflächigen Bodenbaus in direkter Siedlungsnähe handelt. Die Fläche wird hierfür komplett gerodet und oftmals eingefriedet. Die gesäten oder gesetzten Pflanzen werden einzeln intensiv betreut. Weiterhin werden häufig verschiedene Arten nebeneinander gezogen (Mischkultur): neben Nahrungspflanzen auch Zier-, Gewürz-, Heil-, Färbe- oder Textilpflanzen. In den tropischen Regenwäldern und in Oasen wird zum Teil Etagenbau betrieben, bei dem Baum-, Strauch- und Bodenfrüchte (z. B. traditionelle Dauerkulturen wie Bananen, Papaya, Mango, Avocado) übereinander genutzt werden.

Bei Feldbauern findet man komplexere soziale und politische Organisationsformen als bei Wildbeutern. Die Bindung an den Boden sowie die Notwendigkeit von vorausschauender Planung und Arbeitsteilung führten zu Konzepten von Territorialität (die Beanspruchung von Besitzrechten am Land) aber auch zu sozialer Ungleichheit. Feldbauern wenden etwa sechs Stunden täglich zur Nahrungsmittelproduktion auf.[25] Die Gesellschaften basieren auf relativ stabilen Verwandtschaftsgruppen (wie z. B. Lineages und Klans) mit klaren Führungspositionen[18] (früher z. B. Häuptlingstum, heute Nationalstaat)

Der Feldbau kann wie folgt unterteilt werden:

Stockwerkanbau

Der Stockwerkanbau oder auch Etagenanbau ist eine Wirtschaftsform indigener Völker im tropischen Regenwald und in den Subtropen, eine Permakultur, bei der die Anbauflächen sehr lange erhalten bleiben.

Extensiver Wanderfeldbau (und traditioneller Gartenbau)

Alle ein bis vier Jahre – wenn die Bodenfruchtbarkeit nicht mehr ausreicht – findet beim Wanderfeldbau ein Standortwechsel statt, bei dem sowohl die Felder als auch der Wohnort verlegt werden. Die Anbauflächen liegen anschließende einige Jahre brach und verwildern wieder. Auch diese Art der Lebensweise wird zuweilen als „nomadisch“ bezeichnet.

Die Größe der Siedlungen umfasst maximal einige hundert Personen. Wanderfeldbau kommt heute nur noch in den Tropen – und dort vorwiegend in den Regenwaldgebieten – vor. Etwa 37 Mio. Menschen sind gegenwärtig davon abhängig.[38]

Der beschleunigte Kulturwandel durch die Einflüsse der globalen Gesellschaft (u. a. starkes Bevölkerungswachstum, zunehmende Überproduktion für den Markt, verkürzte Brachezeiten und die „Öffnung“ der Wälder durch die Schneisen des industriellen Holzeinschlages) hat insbesondere aus dieser einstmals angepassten in sehr vielen Fällen eine umweltzerstörende Wirtschaftsform gemacht.

Der Wanderfeldbau kann weiter untergliedert werden in die Formen „Urwechselwirtschaft“, „Schwendbau“ und „Brandfeldbau“.

Halbintensiver Landwechselbau (und traditioneller Gartenbau)

Die Formen der Landwechselwirtschaft – nicht gleichzusetzen mit Wechselwirtschaft – sind durch einen festen Wohnsitz, aber wechselnd genutzte Felder gekennzeichnet. Insofern werden sie auch als Langzeit-Brachesysteme bezeichnet. Ursprünglich ebenfalls rein subsistenzorientiert und extensiv betrieben, findet heute zunehmend eine ergänzende Marktorientierung statt, so dass diese Wirtschaftsformen als semiintensiv eingestuft werden.

Traditionelle Formen der Landwechselwirtschaft mit Dorfgemeinschaften von rund 100 bis 300 Personen kommen wie der Wanderfeldbau hauptsächlich in den Tropen vor; hier vor allem in den Regenzeitenwäldern und Savannen. Landwechselbau wird weltweit von über 260 Millionen Menschen betrieben.[A 1]

Sowohl Regenfeldbau (in humiden Regionen) als auch Trockenfeldbau (in halbariden Regionen) finden zum größten Teil im Landwechselverfahren statt. Selten sind Formen der Fruchtwechselwirtschaft (jahresweise wechselnde Anbaufrüchte) oder Wechselwirtschaft (Wechsel von Bodenbau und anderen Nutzungsformen), die man vor allem aus der Geschichte Europas kennt.

Intensiver Dauerfeldbau (und traditioneller Gartenbau)

Da der Dauerfeldbau von vielen Autoren bereits als Ackerbau bezeichnet und insofern vom Feldbau unterschieden wird, siehe „Traditioneller Ackerbau“ im Folgenden:

Traditioneller Ackerbau

Wie bereits erwähnt, werden auch die traditionellen Formen des Ackerbaues von vielen Autoren bereits der Intensivwirtschaft zugerechnet: In diesem Sinne sind drei Begriffe wesentlich: Technikeinsatz, Düngung und permanente Feldnutzung. Die ursprüngliche Vegetation wird ober- und unterirdisch gerodet, bevor eine Bearbeitung mit Pfluggeräten stattfindet. Die Aussaat erfolgt in den Saatfurchen und die Felder werden gedüngt.

Sesshafter Dauerfeldbau ist grundsätzlich an klimatisch günstige Regionen angepasst, da eine weitgehend permanente Nutzung derselben Flächen stattfindet. Eine Übertragung auf andere Regionen ist möglich, wenn die nachteiligen Naturgegebenheiten durch den Einsatz von Technologien (wie z. B. verschiedener Formen der Bewässerung) überwunden werden. Allerdings ist heute vor allem in den Tropen aufgrund der Marktorientierung in vielen Fällen auch ein unangepasster Übergang zum Dauerfeldbau ohne entsprechende Maßnahmen zu beobachten. Dies führt zu Bodendegradation bis hin zur Desertifikation.[39] Selbst eine bewusst geplante, „vorsichtige“ Einführung moderner Agrartechniken wird aufgrund der komplexen und schwer kalkulierbaren Folgewirkungen (beschleunigter Kulturwandel) vielfach negativ beurteilt.[40]

Die Abgrenzung von modernen (industriellen) und traditionellen Ackerbauformen ist schwierig. Bisweilen wird die Grenze beim Einsatz motorisierter landwirtschaftlicher Geräte gezogen.[20] Ebenso ist strittig, ob der Dauerfeldbau grundsätzlich noch als traditionelle Wirtschaftsform angesehen werden sollte. Die intensive Ausprägung, das häufig bereits vorrangige Marktstreben und die großen Bevölkerungsdichten sind oftmals nicht ökologisch nachhaltig; damit werden wesentliche Merkmale dieser Wirtschaftsformen nicht erfüllt.

Die sozial sehr unterschiedlich organisierten bäuerlichen Ackerbau-Gesellschaften bilden heute in der Regel die Basis von Staaten, da die dichte Besiedlung mit ihren vielschichtigen sozialen Verflechtungen (Arbeitsteilung, Spezialisierungen), die erzielten Überschüsse (Surplus) und das Marktgeschehen komplexe Kontroll- und Verteilungsmechanismen erfordern.[20] Die aufwändige Produktionsweise erfordert von den Menschen bis zu zehn Stunden tägliche Arbeit.[25]

Zum Dauerfeldbau / traditionellen Ackerbau rechnet man u. a. „verschiedene klassische Reisanbaumethoden“, „Oasenwirtschaft“ und „Kurzzeit-Brachesysteme“. Letztere lösen vielfach die angepassten Formen des Landwechselbaus ab.

Mit bis zu 2,2 Mrd. Menschen ist der Dauerfeldbau heute die mit Abstand häufigste Form der klassischen Subsistenzstrategien.[B 1]

Tierproduktion (Viehwirtschaft)

Reine Viehwirtschaft setzt eine Produktion voraus, die den Eigenbedarf übersteigt, um Pflanzenprodukte dafür eintauschen oder kaufen zu können. Bisweilen wird auch eine sehr einfache Form des Feldbaus betrieben, bei der an geeigneten Stellen Nutzpflanzen ausgesät werden, die man beim nächsten Besuch erntet, sofern sie zur Fruchtreife gelangt sind.

Extensive Fernweidewirtschaft

Fernweidewirtschaft (oder „Mobiler Pastoralismus“) ist ein Überbegriff für die extensiven Formen der Weidewirtschaft, bei denen mehrmals im Jahr die Futtergründe gewechselt werden, die zudem in der Regel nicht an einem dauerhaften Wohnsitz des Besitzers liegen.

Man schätzt, das 200 bis 500 Mio. Menschen auf der Erde vorwiegend von traditionellen Formen der Fernweidewirtschaft leben. Da diese Wirtschaftsweisen sehr häufig mit Bodenbau kombiniert werden, ist eine genauere Zahl nicht ermittelbar.[41]

Die pastorale Fernweidewirtschaft wird wie folgt untergliedert:

Hirtennomadische Tierhaltung

(Hirten)-Nomadismus ist ein Überbegriff für die traditionellen Kulturen der Hirtenvölker trockener und kalter Wüsten, Steppen und Tundren, die je nach Zustand der Weiden eine wiederkehrende Verlegung ihres mobilen Lagers praktizieren. Die Bezeichnung wird sowohl für die Kulturen, als auch für die Wirtschaftsform verwendet. „Echter“ ungebundener, rein subsistenzorientierter Nomadismus ist sehr selten geworden und wird wahrscheinlich über kurz oder lang erlöschen.[42][43][44]

Ungeachtet dessen ist die nomadische Viehhaltung nach wie vor die einzige erfolgversprechende, umweltschonende und ökologisch nachhaltige Subsistenzstrategie der genannten Klimate, weil sie auf dem umfangreichen und in Jahrtausenden gereiften, traditionellem Wissen der Nomadenvölker beruht.[45] Viele Autoren verwenden zur Abgrenzung der modernisierten, stärker marktorientierten Fernweidewirtschaft vom Nomadismus mittlerweile die Bezeichnung „Mobile Tierhaltung“. Dies umfasst die verschiedensten Formen mit halbnomadischer bis halbsesshafter sowie ganzjähriger oder saisonaler Wanderweidewirtschaft – je nach den vorhandenen ökologischen und ökonomischen Bedingungen und Erfordernissen.[46]

Derzeit kommt es allerdings vielerorts zu einer deutlichen Intensivierung der mobilen Tierhaltung in der Nähe der festen Ansiedlungen und der Verkehrswege: Für die zusätzlich marktorientierte Produktion und infolge steigender Bevölkerungszahlen sind größere Herden und eine schnelle Verfügbarkeit der Tiere erforderlich. Gleichzeitig führt die Anlage von Brunnen und die sesshafte Lebensweise zu erheblich verkürzten Entfernungen der Wanderungen. Dieser Trend wird durch den zunehmenden Einsatz von LKW als Transportmittel für die Tiere oder Trinkwasser weiter verstärkt. Dadurch kommt es zur Bodendegradation.

Hirtennomadische Gemeinschaften waren ursprünglich als Segmentäre Gesellschaften oder Stämme mit bis zu mehreren zehntausend Menschen organisiert. Noch immer haben die Stammesverbünde – auch innerhalb der Nationalstaaten – eine große Bedeutung. Der tägliche Zeitaufwand zur Nahrungsmittelversorgung lag bei durchschnittlich sieben Stunden.[47]

Rund 40 Mio. Menschen auf der Erde werden heute zu den mobilen Tierhaltern gerechnet.[48]

Saisonelle Wanderung (Transhumanz)

Wanderweidewirtschaft (Transhumanz) ist eine vorwiegend marktorientierte Strategie unter der Obhut von Hirten mit einem klimabedingten, saisonalen Wechsel der in verschiedenen Höhenstufen liegenden Weidegebiete. In der kalten oder trockenen Jahreszeit weidet das Vieh (zumeist) nah am dauerhaften Wohnort der sesshaften Eigentümer, während es die übrige Zeit auf entfernten Weiden in einer anderen Höhenstufe verbringt (im Regelfall im Gebirge). Die Eigentümer selbst betreiben Ackerbau oder gehen anderen Berufen nach.

Man unterscheidet heute vorwiegend zwischen der seltenen traditionellen Transhumanz und den weitaus häufigeren neuen Formen, die durch eine auf saisonale Wanderungen reduzierte halbnomadische Hütehaltung der ehemals hirtennomadischen Völker entstanden sind. Allerdings wird hier ein Modell angewendet, das nicht an solch trockene Regionen angepasst ist. Diese Entwicklung hat überall eine deutliche Bodendegradation und die Gefahr der Desertifikation (Wüstenbildung) zur Folge. Vor diesem Hintergrund werden diese Formen häufig nicht der Wanderweidewirtschaft, sondern der mobilen Tierhaltung zugeordnet.

Ähnlich wie beim Dauerfeldbau ist es strittig, ob die Transhumanz – die in den meisten Fällen seit langem marktorientiert ausgerichtet ist – den traditionellen Wirtschaftsformen zugerechnet werden sollte.[49] Das Gleiche gilt übrigens für die Almwirtschaft, die zwar aus historischer Sicht „traditionell“ ist, jedoch durch die starke Einbindung in ein intensives, marktorientiertes System nicht im Sinne einer traditionellen Subsistenzstrategie.

Tier- und Pflanzenproduktion

Sofern beide Strategien in etwa gleichem Maße zum Lebensunterhalt beitragen, findet eine Zuordnung zu dieser gemischten Strategie statt. Der Oberbegriff lautet hier:

Extensiver Agropastoralismus

Wird Landwechselwirtschaft mit Viehhaltung auf Naturweiden (sogenannter „Pastoralismus“, siehe unten) kombiniert, spricht man von „Agropastoralismus“. Während der Getreideanbau in begünstigten Regionen stattfindet und zumeist einige Jahre lang sesshaft betrieben werden kann, erfordert die Viehhaltung in manchen Jahren oder in Trockenräumen bisweilen einen Wechsel des Weidelandes.

Sehr viele ehemalige Hirtennomaden leben heute als halbnomadische oder halbsesshafte Agropastoralisten, um näher am „globalen Geschehen“ zu sein und um einen Teil ihrer Produkte besser vermarkten zu können. Der überwiegende Teil wird jedoch nach wie vor selbst verbraucht.

Weltweit leben 160 bis 460 Mio. Menschen von überlieferten Formen sesshafter oder halbsesshafter Tier- und Pflanzenproduktion.[C 1] Da diese Wirtschaftsweisen je nach Erhebung mal dem Bodenbau und mal dem Pastoralismus zugerechnet werden, ist eine genauere Zahl nicht ermittelbar.

Wirtschaft und ökologische Stabilität

Zusammenfassung

Kontext

Das „Entwicklungsziel“ (Klimax) eines Ökosystems steht häufig im Konflikt mit den Zielen modernen Wirtschaftens: Während die natürlichen Prozesse zwangsläufig zu einem Zustand größtmöglicher Stabilität führen, der vor allem durch eine hohe biologische Vielfalt (Biodiversität) gekennzeichnet ist, trachtet der Mensch nach maximaler Produktion von Biomasse, die jedoch meistens zu einer Reduktion der Vielfalt führt. Agrarkulturelle Maßnahmen erfordern einen ständigen Arbeitsaufwand, um die natürliche Entwicklung (Sukzession) weitgehend zu verhindern. Den Zustand agrarkultureller Ökosysteme (Anthrome), die für längere Zeit vom Menschen stabil gehalten werden können, bezeichnet der international bedeutende Ökologe Eugene Odum als „anthropogenetischen Subklimax“.[50]

Im Falle traditioneller Wirtschaftsformen führt der Ökosystemansatz jedoch zu einem anderen Bild: Ursprüngliche lokale Gemeinschaften entwickelten sich weit langsamer. Eingriffe in traditionelle Systeme wurden in der Regel mit größerer Umsicht vorgenommen, da die Abhängigkeit von der direkt benachbarten Umwelt weitaus weniger abgemildert werden konnte als unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Schwerwiegende Fehlentscheidungen waren nicht kompensierbar und die Mitglieder traditioneller Gemeinschaften waren daher gezwungen, ihre Wünsche den Möglichkeiten unterzuordnen. Auf diese Weise war der Mensch harmonisch in die natürlichen Ökosysteme integriert.

Weitgehend unveränderte traditionelle Wirtschaftsformen bilden daher stabile und dauerhafte – im ursprünglichen Sinne nachhaltige – Systeme, die in vielfältiger Weise mit den natürlichen Ökosystemen vernetzt sind.[31][51][52][53][54][55][56] Dieser Effekt kehrt sich mehr und mehr um, wenn ein rapider ökonomischer und sozialer Wandel Probleme schafft, deren Auswirkungen nicht vorhersagbar sind.[6][18][40][51][53][57][58]

Nach den Untersuchungen der Evolutionsökologie sind alle Lebewesen bestrebt, ihr Überleben in der gegebenen Umwelt so zu optimieren, so dass das Überleben mit geringstmöglichem Energieeinsatz und höchster Wahrscheinlichkeit gesichert werden kann. Dieser Ansatz, der unter der Bezeichnung „Optimal foraging“ (optimale Nahrungsbeschaffung) bekannt wurde, konnte bei Wildbeuter-Gemeinschaften bewiesen werden: Sie wählen immer zuerst solche Ressourcen, bei dem die gewonnene Nahrungsenergie die aufgewendete Energie für die Beschaffung der Nahrung möglichst weit übersteigt. Erst wenn solche Ressourcen nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen, greifen sie auf Pflanzen oder Tiere zurück, bei denen die Energieausbeute nur noch geringfügig über dem Energieaufwand liegt.[59] Dieses einfache Prinzip trifft selbstverständlich ebenfalls bei Ethnien zu, die traditionelle Formen der mobilen Tierhaltung oder subsistenzorientierte Landwirtschaft betreiben (obgleich der Aufwand hier in aller Regel deutlich höher liegt als bei den Wildbeutern). Erst die industrialisierte Landwirtschaft hat dieses elementare Prinzip verlassen, indem der Einsatz von zusätzlichen Energieträgern (Holz, Kohle, Erdöl, Wasserkraft, Atomkraft u.v.m.) für den Betrieb von Maschinen immer größer wurde. Der Primärenergieaufwand der gesamten hochtechnisierten Lebensweise liegt heute für die USA rund 70-mal, für Europa rund 33-mal[60] und für Peru[61] immerhin noch knapp fünfmal höher als der durchschnittliche Energieumsatz des menschlichen Körpers.[62] Dass diese Entwicklung negative Auswirkungen auf den ökologischen Gesamthaushalt haben muss, ist offensichtlich.

In den Biodiversitätskonvention der UNO wird ausdrücklich auf die Abhängigkeit traditionell wirtschaftender Gemeinschaften von intakten Ökosystemen hingewiesen, denen sie seit alters her alles Lebensnotwendige entnommen haben. Die Konvention erkennt an, dass ihre Lebensweisen in besonderem Maße nachhaltig sind und die biologische Vielfalt nicht verringern. Im Gegensatz zu industrialisierten Gesellschaften, die nicht unmittelbar auf ein bestimmtes Gebiet angewiesen sind, haben solche Gemeinschaften ein direktes Interesse an der Aufrechterhaltung und dem Schutz dieser Ökosysteme, deren Stabilität sie nie gefährdet haben.[6]

Heutige Bedeutung und zukünftige Entwicklungen

Zusammenfassung

Kontext

Die Völker, die nicht isoliert leben, werden sich nicht dauerhaft gegen die Eingliederung in die Weltwirtschaft widersetzen können; schon allein deshalb, weil sie gar nicht gefragt wurden, ob und wie sie an ihr teilnehmen wollen.[63] So wird zum Beispiel infolge der zunehmenden Kommerzialisierung der tropischen Landwirtschaft der Wanderfeldbau zunehmend durch großflächig angelegte Dauer- und Monokulturen ersetzt (Öl- und Kokospalmen, Kakao, Kaffee, Tee, Kautschuk, Gewürze, Bananen oder Zuckerrohr). Viele Bauern, die auch davon profitieren wollen, begeben sich seit den letzten Jahrzehnten in abhängige Arbeitsverhältnisse auf den Plantagen multinationaler Konzerne; die wenigsten sind in der Lage, ihre eigene Produktion weltmarktfähig zu machen. Kommt es dann zum Preisdiktat durch die Abnehmer – wie bei der Banane –, werden die Arbeitsbedingungen für die Plantagenarbeiter immer schlechter und die selbstständigen Bauern sind nicht mehr konkurrenzfähig und verlieren ihre Existenzgrundlage.[64][65] (Es gibt in diesen Fällen Beispiele für die Rückkehr zur Subsistenzproduktion (etwa aus Tansania), sofern die Gegebenheiten das noch zulassen.)[66]

Die Angehörigen lokaler Gemeinschaften verfügen vielfach über ein reichhaltiges Traditionelles Wissen über ihre heimische Flora und Fauna. Durch die wirtschaftliche Globalisierung werden diese Menschen immer häufiger Ziel von Forschungsprojekten der Industrienationen, beispielsweise auf der Suche nach neuen Medikamenten oder Nahrungsmittelpflanzen. Leider werden die Urheber dabei massiv übervorteilt oder haben überhaupt keinen Nutzen von den patentierten „Entdeckungen“ der westlichen Welt. Seit Beginn der 1990er Jahre gibt es Bestrebungen zum Schutz solchen Wissens, um die (indigenen) Urheber am Profit aus eventuellen Gewinnen zu beteiligen. Bislang fehlen jedoch noch bindende gesetzliche Grundlagen, so dass die Industrie in aller Regel hohe Gewinne erzielt, während der Nutzen für die ursprünglichen Träger ausbleibt.[1] (→ siehe auch: Biopiraterie)

Die Anerkennung traditioneller Wirtschaftsformen ist angesichts der globalen Wirtschaftsideologie (siehe oben) enorm schwierig. Der Staat Brasilien macht in dieser Hinsicht – zumindest administrativ – eine Ausnahme. Dort gibt es eine sehr entwickelte Debatte über sogenannte „traditionelle Völker und Gemeinschaften“. Ausgelöst von den erfolgreichen Protesten der Kautschukzapfer in den 1980er Jahren stellten immer mehr lokale Gemeinschaften entsprechende Forderungen auf den Schutz ihrer Subsistenzinteressen. Dies führte 2007 zum rechtlich bindenden „Dekret für Traditionelle Völker und Gemeinschaften“ (Decreto 6040). Trotz dieser zweifellos positiven Entwicklung setzt die Entwicklungspolitik Brasiliens nach wie vor auf die zerstörerische Ausbeutung der Naturressourcen.

Ethnologische Betrachtungen

Zusammenfassung

Kontext

Allgemeines

In der Ethnologie allgemein anerkannt ist die Kernthese Karl Polanyis zu den Subsistenzwirtschaften der sogenannten „Naturvölker“: Wirtschaft dient ausschließlich dem Überleben und rangiert hinter den sozialen und kulturellen Erfordernissen. Es gibt daher in den meisten Fällen weder Gewinnstreben noch Lohnarbeit oder Konkurrenz. Selbst in traditionellen Ackerbaukulturen – die durchaus Handel und Märkte kennen –, hat die Wirtschaft keinen prägenden Einfluss auf das alltägliche Leben, wie es in den modernen Gesellschaften üblich ist.[67][53]

In Anlehnung an die Philosophie des Ethnologen Claude Lévi-Strauss repräsentiert das moderne Wirtschaften die „heiße“ Seite des kulturellen Spektrums: Angetrieben von einem uneingeschränkten Glauben an die menschlichen Fähigkeiten und den Willen zu Fortschritt und Risiko unterliegt es permanenter Veränderung, zunehmender Mechanisierung und Automatisierung sowie einer ausschließlich marktwirtschaftlich ausgerichteten Zielsetzung.

Demgegenüber steht das traditionelle – „kalte“ – Wirtschaften: Es sind die seit vielen Generationen bewährten Versorgungsstrategien, die wenig mechanisiert sind, jedoch effizient an die natürlichen Bedingungen angepasst und vorwiegend auf Selbstversorgung ausgerichtet. Traditionelle Wirtschaftsformen fußen demnach ursprünglich auf einem Glauben an die Natur und einem Zweifel an den menschlichen Fähigkeiten, so dass hier der Wille zu Anpassung und Sicherheit ausschlaggebend für das Handeln ist. Veränderungen wurden früher nur zugelassen, wenn sie einen harmonischen Nutzen im Gesamtzusammenhang erkennen ließen.[68] Der Einfluss der modernen Lebensweise führt allerdings häufig zu einem stark beschleunigten Kulturwandel, in dessen Folge diese traditionellen Werte in Frage gestellt werden. Insofern sind fast alle diese Wirtschaftsformen heute bedrohte Kulturgüter.[6]

Traditionelle Wirtschaft und Weltanschauung

„Ein saamischer Mythos besagt, dass die Göttin über die Rentierweiden in Bedrängnis geriet, weil die Rentierherden so zahlreich geworden waren, dass sie alle Flechten bis auf den Grund abfraßen, so dass es bald kein Futter mehr gab, die Rentiere zugrunde gingen und für die Menschen eine Zeit des Elends begann. Da kam ihr eine andere Göttin zu Hilfe und schuf den Wolf, den die Saami „Waldhund“ nennen. Dem Menschen aber gab sie den Hund. Fortan lebten sie alle nebeneinander: Mensch, Rentier, Wolf und Hund. Die Saami töteten den Wolf nicht, sie verjagten ihn nur.“

Die Ethnologie hat gezeigt, dass traditionell-nachhaltiges Wirtschaften in sehr vielen indigenen Kulturen (vor dem Kontakt mit den Europäern) als moralische Leitlinie einer „heiligen Erdverbundenheit“ im kulturellen Gedächtnis über animistische Weltbilder, Mythen, Rituale und Tabus verankert war[51][54][71] (→ siehe auch: Wildes Denken). Nach Odum und Cannon verfügen alle stabilen Systeme über Mechanismen, die ihren Gleichgewichtszustand möglichst konstant halten und dabei Schwankungen der Umwelt ausgleichen. Die Anthropologen Roy Rappaport, Gerardo Reichel-Dolmatoff und Thomas Harding haben unabhängig voneinander festgestellt, dass die Mythen und rituellen Zyklen der sogenannten „Naturvölker“ genau diese Aufgabe erfüllen und den Gemeinschaften ermöglichen, sich Veränderungen der Umwelt so weit wie möglich anzupassen und die Stabilität der Ökosysteme dabei so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.[72]

Diese Erkenntnis darf allerdings nicht dazu führen, Menschen naturangepasster Kulturen generell als „Umweltengel“ hochzustilisieren. Vermutlich hat noch keine Gesellschaft existiert, in der es nicht „Traditionalisten“ und „Modernisten“ gab, die in Bezug auf Veränderungen eine konträre Meinung hatten. Heute muss man bei lokalen Gruppen, die bereits an der Marktwirtschaft teilnehmen und moderne Wertvorstellungen übernommen haben, davon ausgehen, dass die Erdverbundenheit nur noch bei den Traditionalisten eine Rolle spielt. Die Modernisten hingegen verbleiben nur dann bei den traditionell nachhaltigen Wirtschaftsmethoden, wenn es ihnen kurzfristige Vorteile verschafft. Wo dieses ökonomische Kalkül vorherrscht, nimmt die Umwelt nur so lange keinen Schaden, wie die geringe Besiedlungsdichte, die vorwiegende Selbstversorgung und die Verwendung bescheidener technischer Mittel erhalten bleibt. Der Trend zu einem weiteren Kulturwandel und damit zu intensiverer Naturnutzung ist jedoch meist unvermeidbar.[6]

Siehe auch

Einzelnachweise

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.