Suffragetten

Mitglied der britischen Women’s Social and Political Union (WSPU), die für das Frauenwahlrecht kämpfte Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Suffragetten sind Aktivistinnen von Frauenorganisationen, die Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Slogan „Votes for Women“ für das allgemeine Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich eintraten. Der Begriff bezieht sich insbesondere auf die Mitglieder der 1903 von Emmeline Pankhurst gegründeten britischen Women's Social and Political Union (WSPU), einer Organisation, die auch zu direkten Aktionen wie zivilem Ungehorsam, passivem Widerstand, Störung offizieller Veranstaltungen und Hungerstreiks griff.[1]

Die Bewegung entstand aus dem langjährigen Kampf der Suffragistinnen (von englisch/französisch suffrage „Wahlrecht“), die sich seit den 1860er Jahren legal, aber erfolglos für das Frauenwahlrecht einsetzten,[2] beispielsweise Organisationen wie die National Union of Women’s Suffrage Societies.[3] Auch in den Vereinigten Staaten und Australien waren Suffragetten und Suffragistinnen aktiv.[4]

Bezeichnung

In der Verfassung der Vereinigten Staaten findet sich der Ausdruck suffrage in der Bedeutung „Recht zu wählen“: “No state shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.”[5]

1906 prägte ein Reporter der Daily Mail für die WSPU den Begriff Suffragette, abgeleitet von dem bis anhin verwendeten Suffragist (jede Person, die sich für das Wahlrecht einsetzt), um die Wahlrechts-Aktivistinnen herabzusetzen.[6] Die britische Presse verwendete Suffragette ursprünglich, um die Wahlrechts-Aktivistinnen abzuwerten, sie wurde von diesen jedoch erfolgreich für sich als Selbstbezeichnung vereinnahmt und sie übernahmen ihn sogar als Titel für die von der WSPU herausgegebene Zeitung.

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Suffragistinnen ab 1864

Die Suffragistinnen entwickelten sich in Großbritannien aus Gegnerinnen der Contagious Diseases Acts, der Gesetze von 1864 bis 1869 über die Zwangsuntersuchungen von Prostituierten zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Ihr Engagement führte 1883 dazu, dass die Rechtserlasse außer Kraft gesetzt und 1886 endgültig aufgehoben wurden. Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht blieb jedoch erfolglos, so dass sich die Vertreterinnen des Frauenstimmrechts neu organisierten und neue Methoden des politischen Protests entwickelten.

Suffragetten ab 1903

Im Jahr 1903 gründete Emmeline Pankhurst in Großbritannien die Women’s Social and Political Union, eine bürgerliche Frauenbewegung, die in den folgenden Jahren durch öffentliche Proteste, politische Demonstrationen und Hungerstreiks auf sich aufmerksam machte. Ihre Tochter Christabel Pankhurst war eine der führenden Suffragetten im Kampf um das Frauenwahlrecht in Großbritannien. Am 9. Februar 1907 versammelten sich rund 3000 Suffragetten und demonstrierten friedlich für das Wahlrecht für Frauen.[7]

Das Theatergenre des Suffragetten-Theaters thematisierte in der Zeit von 1907 bis 1914 die Forderung nach einem Frauenstimmrecht und deckte die Doppelstandards auf, mit denen die Frauen jeden Tag kämpfen mussten.[8]

1908 ketteten sich Frauen mehrfach nahe öffentlicher Institutionen wie auf der Galerie des House of Commons oder nahe der 10 Downing Street fest, um durch die aufwändige Entfernung möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen.[9]

Nachdem 1910 eine Gesetzesinitiative gescheitert war, die zum Ziel hatte, die Rechte der Frauen auszuweiten, wurden auch Schaufenster von Kaufhäusern eingeworfen, große Landsitze angezündet und Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude verübt, darunter auf Westminster Abbey. Am 18. November 1910, auch als schwarzer Freitag bezeichnet, wurden vor dem britischen Unterhaus demonstrierende Frauen durch die Polizei gewaltsam daran gehindert zum Eingang vorzudringen und 115 von ihnen verhaftet.[10] Auch die englische Komponistin Ethel Smyth war eine Zeit lang aktive Suffragette. 1910 schrieb sie für die Londoner Demonstrationen den March of the women (Text: Cicely Mary Hamilton), der als Hymne der Suffragettenbewegung wesentliches Element des Zusammenhalts der demonstrierenden Frauen war und im Januar 1911 zum ersten Mal auf der Pall Mall erklang. Ein Teil der Memoiren Ethel Smyths ist ein wichtiger Augenzeugenbericht jener Zeit. Der Dirigent Thomas Beecham, der die Frauen sehr unterstützte, berichtet in seinen Memoiren ebenfalls davon sowie auch der Maler Moritz Coschell, der eine Zeichnung mit dem Titel „Emmeline Pankhurst und ihre Tochter Christabel im Gefängnis“ für die Berliner Illustrirte Zeitung 1913 beisteuerte.[11] Ein weiterer Freund und Förderer der Emanzipationsbestrebungen war der Schriftsteller George Bernard Shaw. Am 1. März 1912 zerstörten 150 Suffragetten, mit Hämmern und Steinen bewaffnet, 270 Fenster im Einkaufsviertel des Londoner Westend. Dies führte zur Festnahme von 220 Frauen.[12]

Zum Epsom Derby 1913 stürzte sich Emily Davison aus Protest vor das Pferd Georgs V. und starb wenige Tage später. Im gleichen und dem darauffolgenden Jahr verübten Suffragetten mehrere Attacken mit Messern und Beilen auf Gemälde in Londoner Ausstellungen, was zu einer temporären Schließung aller Museen im Stadtgebiet und Hausverboten für Frauen mit langen Mänteln oder Taschen führte.[9]

Erster Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg führte zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Wahlrechtskampagne in Großbritannien und viele Suffragetten unterstützten patriotisch ihr Land. Evelina Haverfield gründete das Women's Emergency Corps, aus dem später die Women's Volunteer Reserve hervorging.[13] Mona Chalmers Watson gründete den Women’s Army Auxiliary Corps (WAAC). Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, 1918, erhielten Frauen ab 30 Jahren, die im Besitz von Grundeigentum waren, das Wahlrecht.

Durch den kriegsbedingten Arbeitskräftemangel kam es sowohl in Großbritannien als auch in den USA zu einer stärkeren Verankerung der Frauen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, was letztlich auch zur allgemeinen Akzeptanz des Frauenwahlrechts führte.

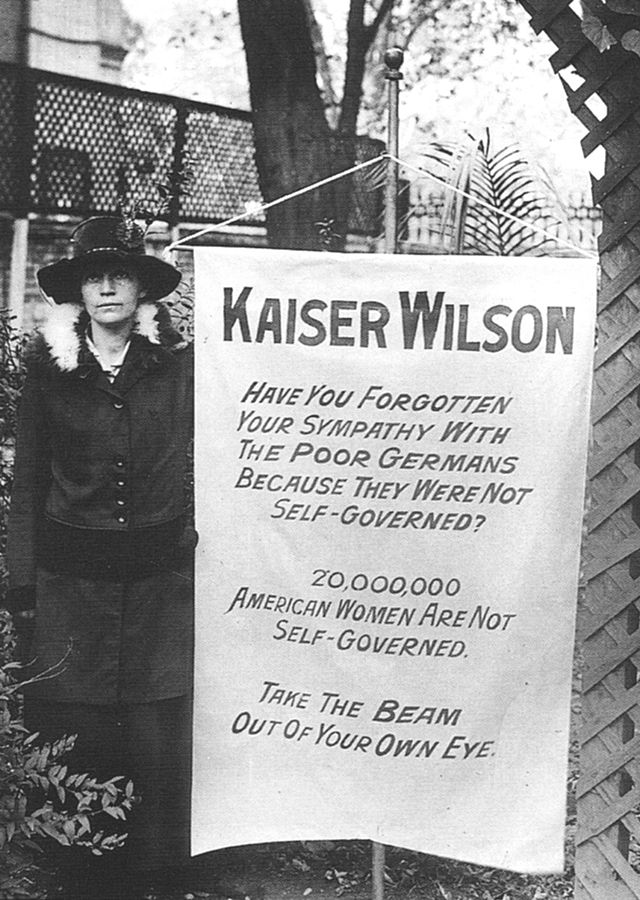

Alice Paul und Lucy Burns führten in den Vereinigten Staaten eine Serie von Protesten gegen den als „Kaiser Wilson“ titulierten US-Präsidenten Woodrow Wilson an. Zahlreiche Mitglieder der im Juni 1916 von Alice Paul gegründeten National Woman’s Party (NWP) waren in den Jahren 1917 bis 1919 unter fragwürdigen Bedingungen inhaftiert, wodurch es zu Hungerstreiks und Zwangsernährungen kam. Das Frauenwahlrecht wurde in den USA in den Jahren 1919 und 1920 (19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten) verankert.

In Großbritannien erreichten die Suffragetten ihre Ziele ab dem 2. Juli 1928.

Andere Länder

Parallel dazu engagierte sich Kate Sheppard für das Frauenwahlrecht in Neuseeland, das dort 1893 als dem weltweit ersten Land eingeführt wurde.

Die Frauen in Südaustralien erhielten das aktive und passive Wahlrecht sowie das Wahlrecht für Aboriginal Frauen und Männer, nachdem Königin Victoria dem Gesetz zugestimmt hatte und der Constitution Amendment (Adult Suffrage) Act 1894 am 20. März 1895 verkündet und am 21. März 1895 in der South Australian Government Gazette veröffentlicht wurde.[4]

Auch in anderen Ländern wurde das Frauenwahlrecht durchgesetzt: 1906 Finnland allgemein, 1913 Norwegen allgemein, 1915 Dänemark allgemein, 1917 Niederlande passiv, 1917 Russland allgemein, 1918 Österreich allgemein, 1918 Deutschland allgemein, 1918 Polen allgemein.

Film

- Durch den Film Mary Poppins mit dem Lied Sister Suffragette wurden Suffragetten 1964 bis in die heutige Zeit auch bei Kindern bekannt.

- In dem Film Enola Holmes hat sich offenkundig die verschwundene Mutter den Suffragetten in London angeschlossen.

- In einer Folge von Das Haus am Eaton Place stürmt Elizabeth Bellamy mit einer Gruppe von Suffragetten in einer Protestaktion das Haus eines Parlamentariers. Die Polizei nimmt die Demonstrantinnen fest, Haftbedingungen, Hungerstreik und Zwangsernährung werden thematisiert.[14]

- In der US-amerikanischen Serie Cold Case geht es in der Folge Suffragetten um die Probleme einer jungen Frau, die sich für ihre Rechte einsetzen wollte.

- Michèle Dominici (Regie): Die Suffragetten. Rebellisch, kämpferisch = Les suffragettes. Ni paillassons, ni prostituées. Paris 2011 (Dokumentation für Arte)

- Katja von Garnier (Regie): Alice Paul – Der Weg ins Licht. USA, 2004.

- Sarah Gavron (Regie): Suffragette – Taten statt Worte. Großbritannien, 2015.

Literatur

- Diane Atkinson: Suffragettes. The London Connection No. 12, The Museum of London, 1988.

- Linda Ford: Iron Jawed Angels. The suffrage militancy of the National Woman's Party. University Press of America, Lanham, Md. 1991, ISBN 0-8191-8205-2 (Werk zur US-Bewegung).

- Beatrix Geisel: Klasse, Geschlecht und Recht. Vergleichende sozialhistorische Untersuchung (= Schriften zur Gleichstellung der Frau; Bd. 16). Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997, ISBN 3-7890-4933-6 (zugl. Dissertation, Universität Frankfurt/M. 1996).

- Jana Günther: Suffragetten. Mediale Inszenierung und symbolische Politik. In: Paul Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. 1900 bis 1949. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-30011-4, S. 108–115.

- Jana Günther: Die politische Inszenierung der Suffragetten in Großbritannien. Formen des Protests, der Gewalt und symbolische Politik einer Frauenbewegung. fwpf-Verlag, Freiburg/Br. 2006, ISBN 978-3-939348-04-7 (zugl. Diplomarbeit, Universität Humboldt-Universität Berlin 2005).

- Michaela Karl: „Wir fordern die Hälfte der Welt!“ Der Kampf der englischen Suffragetten um das Frauenstimmrecht. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt/M. 2009, ISBN 978-3-596-18355-5.

- Melanie Phillips: The Ascent of Woman. A History of the Suffragette Movement and the ideas behind it. Abacus Books, London 2004, ISBN 0-349-11660-1 (EA London 2003).

- Hannelore Schröder: Widerspenstige, Rebellinnen, Suffragetten. Feministischer Aufbruch in England und Deutschland (Philosophinnen; Bd. 12). Ein-Fach-Verlag, Aachen 2001, ISBN 3-928089-30-7.

Siehe auch

Weblinks

Commons: Suffragetten – Sammlung von Bildern

Wiktionary: Suffragette – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Biographien (englisch)

- Radikale Suffragette. Ein Porträt zum 75. Todestag der Frauenstimmrechts-Kämpferin Emmeline Pankhurst. In: Der Standard. 12. Juni 2003, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 1. Januar 2020.

- Sally Roesch Wagner: The Untold Story of the Iroquois Influence on Early Feminists

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.