Seekabel

Art von Kabel, welches unter Wasser verläuft Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Ein Seekabel (auch Unterseekabel, insbesondere außerhalb von Meeren auch Unterwasserkabel genannt) ist ein unter Wasser verlegtes Kabel zur Datenübertragung oder auch für die Übertragung elektrischer Energie. Seekabel müssen wegen der technisch aufwendigen Wartung außerordentlich robust gebaut sein. Verlegt werden Seekabel über lange Entfernungen durch Kabelleger.

Typologie und Grundlagen

Zusammenfassung

Kontext

Telekommunikationskabel

(1: Polyethylen, 2: Mylar-Band, 3: Stahldrähte, 4: Aluminium-Wasserschutz, 5: Polycarbonat, 6: Kupfer- oder Aluminiumrohr, 7: Vaseline, 8: Lichtwellenleiter)

Tiefseekabel ermöglichen Datenkommunikation über große Distanzen und können Datenmengen transportieren, welche größer sind als die der stärksten Kommunikationssatelliten. Ein weiterer Vorteil gegenüber Satellitenverbindungen ist die deutlich geringere Laufzeit der Signale. Einen großen Nachteil teilen sie allerdings mit Satelliten: Tiefseekabel können ebenso wie Satelliten nur mit großem Aufwand modifiziert, gewartet, erweitert oder auf sonst eine Weise im Nachhinein bearbeitet werden.

Zu Beginn wurden noch analoge elektrische Signale übertragen. Mittlerweile liegen auf dem Meeresgrund Stränge von Glasfaserkabeln. Ein Glasfaserkabel enthält mehrere Faserpaare. Das im Nordatlantik verlegte Kabel TAT-14 enthält beispielsweise vier Faserpaare. Über ein Faserpaar können durch das sogenannte „Multiplexing“ viele Datenströme auf einmal fließen. Neueste Faserpaare können gut ein Terabit Daten pro Sekunde übertragen. Die Glasfaserkabel liegen in einem Kupferrohr, welches mit wasserabweisendem Verbundstoff ausgegossen ist. Um dieses Kupferrohr liegt zudem eine Röhre aus Aluminium zum Schutz vor Salzwasser, es folgen Stahlseile und, je nach Stärke des Schutzes, mehrere Schichten Kunststoff. Das Kupferrohr dient gleichzeitig als elektrischer Leiter, um die in Abständen (bei modernen Kabeln 50–80 km) erforderlichen, ins Kabel eingeschleiften optischen Verstärker mit Strom zu versorgen. Als Rückleiter zum Betrieb der Verstärker dient das Meerwasser. Die Betriebsspannung erreicht die Größenordnung von 10 kV. Vor den Küsten werden wegen des ansteigenden Meeresbodens und der damit verbundenen Gefahr von Beschädigung durch Schiffsanker oder Fischtrawler stärker armierte Kabel verwendet. Allerdings helfen auch diese Vorkehrungen nicht immer.

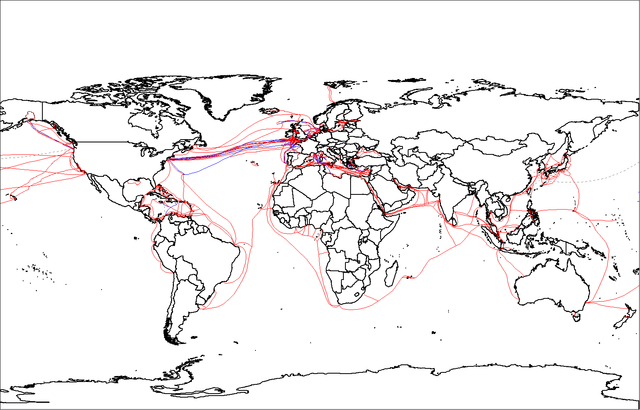

Vor allem wegen des hohen Datenaufkommens werden Tiefseekabel besonders häufig im Atlantik zwischen Nordamerika und Europa eingesetzt. Es gibt nur wenige Länder, die noch keinen Anschluss an ein Hochleistungsnachrichtenkabel haben. 2014 wurden 95 Prozent des Internetverkehrs zwischen Weltregionen via Unterseekabel übertragen. Zwischen 2012 und 2014 wurde eine große Zahl von Unterseekabeln neu verlegt, und die Zahl stieg von 150 auf weltweit 285 Kabel.[2]

Elektrizitätskabel

Seekabel können zur Stromversorgung von Inseln und Offshore-Plattformen verwendet werden, weiterhin für den Anschluss von Offshore-Windparks and das Stromnetz an Land, und zur Verbindung von Stromnetzen über eine Wasserfläche. Während man früher dachte, die mögliche Übertragunglänge für die Übertragung von üblichem Dreiphasenwechselstrom sei auf circa 70 km beschränkt, findet man heute mehrere Energie-Seekabel von über 100 km Länge. Bei noch größeren Entfernungen kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, die aufwendigere Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) einzusetzen.

Drehstromseekabel sind für Systemspannungen bis 500 kV (Einleiterkabel) und 420 kV (Dreileiterkabel) verfügbar. Gleichstromkabel werden meistens als Einleiterkabel ausgeführt und ermöglichen bei +-525 kV dc eine Übertragungsleistung bis zu 2000 MW pro Kabelsystem.

Verlegung von Seekabeln

Im flachen Wasser werden die Leitungen mittels Spezialfahrzeugen im Meeresboden vergraben. Mit einem sogenannten Verlegepflug, auch Meerespflug genannt, wird bei sandigem Boden Wasser aus dem Wassertank des Fahrzeugs unter hohem Druck von 1600 bar in den Sand gespritzt, sodass Treibsand entsteht und das Kabel einsinken kann. Der Sand verfestigt sich danach wieder und bedeckt das Kabel. Am Strand wird das Kabel in einen Schacht geführt und zur Landungsstelle geleitet. Die Verlegungsarbeiten mit dem Meerespflug können nur bei Niedrigwasser erfolgen und setzen optimale Bodenverhältnisse voraus.

Eine weitere Methode zum küstennahen Verlegen ist das Einfräsen von Seekabeln mit einer Seekabelfräse. Diese Verlegeart kann auch bei wechselnden Bodenverhältnissen und Gezeitenwechseln bis zu einer Verlegetiefe von 10 m angewandt werden. Die Maschine öffnet den Meeresboden mit einer Fräskette. Der Verlegeschacht hält hinter der Fräskette den Fräsgraben auf. Das Seekabel läuft durch den Verlegeschacht und verlässt diesen an der tiefsten Stelle. Der Fräsaushub wird durch die Fräskette hinter den Verlegeschacht ausgeworfen und verfüllt den Graben wieder fast komplett. Die restliche Verfüllung erfolgt durch Einebnung durch Wasserströmung, etwa durch den Gezeitenwechsel.

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Seekabel dienten anfangs nur der Nachrichtenübertragung.

Erste Telegrafenkabel

Bereits 1811 schickte der Deutsche Samuel Thomas von Soemmerring elektrische Signale durch einen mit Kautschuk isolierten Draht, welcher bei München durch die Isar verlegt worden war.[3] Im Jahr 1842 unternahm der US-amerikanische Erfinder und Wissenschaftler Samuel F. B. Morse Versuche, Seekabel auf dem Grund des Hafens von New York zu verlegen.[4] Hierbei kamen erstmals spezielle Kabellegefahrzeuge beziehungsweise Pontons zum Einsatz, die, von Schleppern gezogen, die Kabel ausbrachten.[4] Diese frühen Versuche krankten jedoch vor allem an geeigneten Isolierungen. So wurden für die Idee der Verlegung von Unterwasserkabeln seit Erfindung der elektrischen Telegraphen mehrere Methoden ausprobiert. Doch erst die Erfindung der Guttapercha-Presse 1847 durch Werner Siemens machte für die Unterwasserverlegung gut isolierte Kabel möglich.[5]

Am 28. August 1850 wurde zwischen Dover und Cap Gris-Nez bei Calais das erste Seekabel verlegt, das jedoch bereits nach der Übertragung eines ersten Telegramms am nächsten Tag von einem Fischereiboot mit seinen Netzen unterbrochen wurde. Ein Jahr darauf wurde ein armiertes Seekabel zwischen Großbritannien und Frankreich verlegt. Dieses bewährte sich und löste die Verlegung weiterer Seekabel aus – mit nicht immer langer Haltbarkeit.

Weitere Versuche, wie die Verlegung eines Kabels im Mittelmeer zwischen Algerien und Sardinien, scheiterten jedoch zunächst an mangelhafter Ausrüstung. So fehlte zum Beispiel eine geeignete Kabelbremse, mit der man das Abrollen des Kabels von der Kabeltrommel auch bei großen Wassertiefen steuern konnte. Eine solche wurde erst mit Werner Siemens’ Bremsdynamometer verfügbar.

Transatlantikkabel

Da Mitte des 19. Jahrhunderts das Versenden einer Nachricht von Amerika nach Großbritannien noch über eine Woche dauerte, kam Cyrus W. Field auf die Idee, ein Kabel am Meeresgrund des Atlantiks zu verlegen. Im Jahr 1856 wurde die „Atlantic Telegraph Co.“ gegründet, um über deren Aktienverkauf die nötigen Geldmittel zu beschaffen. Verlegt werden sollte ein über 4500 Kilometer langes Kabel von Irland nach Neufundland. Die eingesetzten Schiffe, Agamemnon und Niagara, begannen am 3. August 1857 bei Irland, mussten nach mehreren behebbaren Kabelverlusten und -brüchen jedoch nach einiger Zeit nach dem endgültigen Verlust des Kabels aufgeben.

Für das 2200 englische Meilen (3.540 km) lange Unterseekabel zwischen Europa (London) und den USA begannen im Frühjahr 1857 Verlegearbeiten.[6] Nach Übungen in der Biskaya im Frühjahr 1858 und einem glücklosen Versuch im Juni 1858 gelang das Unternehmen im dritten, am 17. Juli begonnenen Anlauf nach einigen Schwierigkeiten schließlich, und am 5. August war die Verbindung hergestellt. Am 16. August 1858 wurde dieses erste Tiefseekabel zwischen Südwestirland und Neufundland mit dem Austausch von Glückwunschtelegrammen zwischen Königin Viktoria und dem amerikanischen Präsidenten James Buchanan in Betrieb genommen. Die anfängliche Attraktion entwickelte sich jedoch zu einer großen Pleite, denn die Übertragung der Grußbotschaft der britischen Königin an den amerikanischen Präsidenten dauerte 16 Stunden, obwohl sie nur 103 Wörter umfasste. Im September 1858 versagte das Kabel; vermutlich war die Guttapercha-Ummantelung beim Verlegen beschädigt worden, wodurch das Kabel nicht mehr ausreichend vor Korrosion durch das Meerwasser geschützt war. Problematisch war, dass damals die Topographie und Beschaffenheit des Meeresbodens kaum bekannt waren.

1864 wurde ein 5100 Kilometer langes Seekabel mit verbesserter Schutzummantelung vorbereitet und die Great Eastern als Verlegungsschiff beschafft, damals der größte Liniendampfer der Welt. Am 31. Juli 1865 riss das Kabel beim Verlegen. Erst 1866 konnte beim zweiten Versuch das erste Kabel verlegt werden, das langfristig die Telegrafenverbindung zwischen Amerika und Europa sicherstellte.

Weitere Entwicklung der Telegrafenkabel

Wenige Jahre später gelang es schließlich den Briten, nicht nur die USA mittels Seekabel zu erreichen, sondern auch über Freetown in Sierra Leone den afrikanischen Kontinent. Ein weiteres Seekabel verlief über Freetown bis nach Kapstadt. Ägypten wurde eine wichtige Relaisstation für die Seekabel-Telegraphie. Im Jahr 1868 wurde ein Seekabel von der Insel Malta nach Alexandria in Ägypten verlegt. Dieses Teilstück verband ab 1870 indirekt London mit Bombay.

Der hohe Ohmsche Widerstand der Leitungen dieser langen Kabel schwächt das Signal sehr, das ankommende Signal musste daher mittels Spiegelgalvanometer ausgewertet werden. Die große Quer-Kapazität der Leiter und ihre Längs-Induktivität bewirken ein nur langsames An- und Abklingen von Signalen, sodass nur ausreichend langsame Telegrafie möglich war und noch keine Tonübertragung von Sprache (Telefonie).

Im Jahr 1884 wurde der Internationale Vertrag zum Schutze der unterseeischen Telegraphenkabel abgeschlossen.[7][8] 1911 erläuterte der Telegrafiepionier Adolf Slaby gegenüber der kolonialtechnischen Kommission des kolonialwirtschaftlichen Komitees die Bedeutung der Seekabel für die geheime Nachrichtenübertragung so:

„Das wichtigste und interessanteste dringt ja nicht sofort in die Öffentlichkeit. Die Bedeutung, welche die Marine heute der Funkentelegraphie beilegt, hat sie veranlasst, ununterbrochen die Erfinder zu immer weiteren Fortschritten anzustacheln. Aber die Resultate und die Mittel, mit denen das erzielt ist, werden heute nicht mehr veröffentlicht, sondern geheimgehalten. Man bedenke, daß bei der Marine drahtlose Telegramme nicht nur eines Geschwaderverbandes übermittelt werden, sondern mit 1000 und mehr Kilometern entfernten Flotten gewechselt werden, daß diese Telegramme sich einen Weg suchen, der ihnen von dem Telegraphisten einfach vorgeschrieben ist, und die sich gegenseitig nicht stören.“[9]

Vom Fernsprechkabel zum Glasfaserkabel

Ab 1950 wurden Seekabel mit eingespleißten Verstärkern zur Übertragung von Fernsprechsignalen möglich. Die Verstärker wurden über den Innenleiter des Kabels mit Hochspannung versorgt, Rückleiter war das Meer. 1956 wurde das erste Transatlantik-Fernsprechkabel verlegt.

Anfang der 1980er Jahre war die optische Nachrichtenübertragung so weit ausgereift, dass die britische Postverwaltung 1980 versuchsweise erste Glasfaserseekabel im schottischen Loch Fyne verlegte. 1984 wurde die erste Glasfaserverbindung von der Insel zur Isle of Wight in Betrieb genommen, 1986 durch den Ärmelkanal. 1988 ging mit TAT-8 das erste transatlantische Glasfaserkabel in Betrieb. Bis Mitte der 1990er Jahre wurden die Kupferkabel, auch wegen der durch die Entwicklung des Internets erforderlichen Kapazitätsausweitungen, praktisch vollständig verdrängt. Als eines der letzten wichtigen Kupferkabel kann das 1985 in Betrieb genommene SEA-ME-WE 1 genannt werden, es wurde 1999 stillgelegt.[10]

Seekabel zur Energieübertragung

1954 wurde zwischen Gotland und dem schwedischen Festland das erste Seekabel, das mit Gleichstrom betrieben wurde, verlegt. In den folgenden Jahrzehnten wurden eine Anzahl weiterer HGÜ-Kabel installiert. Im Jahre 1994 stellte das Baltic Cable zwischen Schweden und Deutschland einen neuen Rekord in Länge (250 km) und Leistung (600 MW) auf. Die Möglichkeit von HGÜ-Seekabeln, asynchrone Netze zu verbinden wurde und wird weiterhin genutzt, z. B. bei NordBalt (Schweden – Litauen), Store Bält (innerhalb Dänemarks), zwischen UK und Frankreich, Norwegen, Belgien und Deutschland.

HGÜ-Seekabel werden in großem Umfang auch zur elektrischen Anbindung von Offshore-Windkraftparks an Landnetze genutzt. Drehstrom-Seekabel können nur zur Verbindung synchroner Netze verwendet werden. Typische Einsatzfelder sind die Versorgung vorgelagerter Inseln von Land aus oder die Unterquerung von Wasserstraßen (z. B. Hudson River in New York, oder die Messinastrasse bei Sizilien). Seit der Jahrtausendwende wurden auch vermehrt Offshore-Anlagen der Öl/Gasindustrie mit Landstrom versorgt, um umweltschädliche und wartungsintensive Generatoren auf den Plattformen zu ersetzen. Übertragungslängen von 160 km wurden dabei schon erreicht (Martin Linge, Norwegen).

SMART-Cable

Eine neue Generation von Seekabel wurde von der Science Monitoring And Reliable Telecommunications-Initiative der Vereinten Nationen entwickelt. Es ist ein Mehrzweck-Seekabel, das mit besonderen Sensoren ausgestattet ist und neben der Telekommunikation auch der Überwachung des Meeresbodens dient, um die Auswirkungen des Klimawandels zu messen sowie rechtzeitig vor Erdbeben oder Tsunamis zu warnen.[11] Das weltweit erste SMART-Cable wird bis 2026 zwischen Neukaledonien und dem Inselstaat Vanuatu verlegt.[12]

Nachrichtendienstliche Überwachung

Als Träger großer Datenmengen der Überseekommunikation standen Seekabel seit ihrer Entwicklung im Interesse von Nachrichtendiensten. Mit der Operation Ivy Bells schöpften die USA von 1971 bis 1981 mit großem Aufwand ein sowjetisches Unterseekabel der Pazifikflotte ab. Bekannt ist, dass das britische GCHQ an der zyprischen Yeroskipos Submarine Cable Station den globalen Kommunikationsverkehr via SEA-ME-WE 3 und evtl. weiteren Unterseekabeln überwacht. Trevor Paglen fotografierte 2015 für sein Fotoprojekt Columbus III ein Überwachungskabel mutmaßlich der NSA/GCHQ über einem Seekabel im Atlantik.[13] Zu den russischen Schiffen, die für Spionage und Sabotage geeignet sind, gehören die Jantar und die Loscharik.[14]

Der Dänische Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung berichteten 2021, dass die US-amerikanische NSA 2012–2014 die Kommunikation (SMS, Messengerdienste, …) einer Reihe von europäischen Spitzenpolitikern abgehört habe. Demnach hat der dänische Auslands- und Militärgeheimdienst Forsvarets Efterretningstjeneste der NSA die Nutzung der Abhörstation Sandagergardan ermöglicht, um einen Internetknotenpunkt mehrerer Seekabel in Dänemark anzuzapfen.[15]

Russische Sabotage an Seekabeln

Zusammenfassung

Kontext

Die Freiheit und Kommunikation in der Zivilisation ist unter anderem von Seekabeln abhängig. Seit einigen Jahren, insbesondere seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022, werden immer wieder russische Schiffe und U-Boote gesichtet, die in der Nähe von Seekabeln im Nordatlantik oder der Ostsee kreuzen. Insider warnten daher davor, dass eine geheime russische Einheit als Teil einer hybriden Kriegsführung gegen den Westen Aktionen gegen die Kabel unternehmen könnten.[16] Auch russische Spitzenpolitiker kündigten entsprechende Maßnahmen offen an: So sagte der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew 2023, nichts könne Russland mehr „daran hindern, die Tiefseekabel am Meeresgrund zu zerstören, die der Kommunikation unserer Feinde dienen“.[17]

Die Angriffe auf die Kabel nahmen daraufhin zu. Entsprechende Sabotageaktionen erfolgten zumeist über zivile Schiffe, die unter verschiedenen Flaggen fahren, jedoch alle der russischen Schattenflotte zugerechnet werden.[18] „Fast im Monatsrhythmus beschädigen Schiffe derzeit wichtige Unterseekabel in der Ostsee“, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.[19] Ebenso horchen russische Spionageschiffe mit abgeschalteten Identifikationssystemen zunehmend Kommunikationskabel ab:[20] So wurden von dem internationalen Rechercheprojekt Russian Spy Ships, an dem in Deutschland NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt sind, seit 2022 mehr als 400 Spionagefahrten von 72 angeblichen russischen Forschungsschiffen in der Nähe von kritischer Infrastruktur aufgedeckt.[21]

Seit 2022 wurden unter anderem folgende Vorfälle publik:

- Im Januar 2022 wurde eines der beiden Unterseekabel durchtrennt, die von Norwegen nach Spitzbergen führen. AIS-Daten belegten, dass vor der Kappung des Kabels der russische Trawler Melkart 5 rund 130 Mal über der betroffenen Stelle kreuzte.[22]

- Im Oktober 2022 wurden zwei Unterseekabel für Telekommunikation beschädigt, die die Shetlandinseln mit Schottland und den Färöer-Inseln verbinden.[23] Im selben Zeitraum durchfuhr das russische Forschungsschiff Akademik Boris Petrov das betreffende Seegebiet.[24]

- Ab November 2022 lief das russische Schiff Admiral Vladimirsky, das offiziell für Forschungsexpeditionen genutzt wird, über Wochen mit ausgeschaltetem AIS-Transponder durch Ost- und Nordsee.[25]

- Im Oktober 2023 griff die Bundespolizei das Spionageschiff Evgeny Gorigledzhan der russischen GUGI-Einheit im Windpark Arcadis Ost 1 vor Rügen mit ausgeschaltetem Transceiver auf.[21]

- Im November 2024 wurden mehrere Unterseekabel zwischen Deutschland und Finnland sowie zwischen Litauen und Schweden durchtrennt. Vieles weist auf möglicherweise gezielte Sabotage an den Kabeln hin.[16] So besteht der Verdacht, dass das C-Lion1-Kabel von Rostock nach Helsinki und der BCS East-West Interlink zwischen Litauen und Schweden durch das chinesische Frachtschiff Yi Peng 3 im Auftrag Russlands beschädigt wurden.[26][27]

- Mitte November 2024 wurde das russische Aufklärungsschiff Jantar in der Irischen See in der Nähe von Seekabeln beobachtet. Es wurde daraufhin vom irischen Patrouillenboot LÉ James Joyce aus der ausschließlichen Wirtschaftszone Irlands eskortiert.[28] Im Januar 2025 befand sich die Jantar erneut im Bereich der Britischen Inseln, dieses Mal im Ärmelkanal. Um zu verdeutlichen, dass es beobachtet würde, ließ die britischen Marine ein U-Boot in der Nähe der Jantar auftauchen, während diese laut Verteidigungsminister John Healey in britischen Gewässern unterseeische Infrastruktur ausforschte.[29] Neben dem U-Boot beteiligten sich auch mehrere Überwassereinheiten der britischen Marine an der Beobachtung des russischen Schiffs.

- An Weihnachten 2024 wurde das Stromkabel EstLink-2 zwischen Finnland und Estland mutmaßlich durch den russischen Tanker Eagle S beschädigt. „Außerdem wurden vier Telekommunikationskabel unterbrochen, darunter das C-Lion1-Kabel, das bereits Mitte November beschädigt wurde.“[19]

- Am 26. Januar 2025 wurde ein Datenkabel zwischen Schweden und Lettland beschädigt. Die schwedische Staatsanwaltschaft vermutete „schwere Sabotage“. Der mögliche Verursacher, das Frachtschiff Vezhen, wurde vorübergehend festgesetzt. Im Bereich der Schäden seien auch zwei weitere Schiffe identifiziert worden.[30] Nach Ermittlungen ließen die schwedischen Behörden den Vorwurf der vorsätzlichen Beschädigung des Seekabels gegen das Schiff Vezhen fallen.[31] Es wurde konstatiert, dass der Schaden durch den Anker des Schiffes verursacht wurde und eine unzulängliche Ausrüstung sowie schlechte Seemannschaft in Kombination mit ungünstigen Wetterbedingungen den Schaden erklären. Das Schiff durfte seine Fahrt fortsetzen. Gleichzeitig ermitteln die Behörden weiter zu möglichen anderen Verbrechen.[32] Das Kühlschiff Silver Dania, das sich während der Beschädigung ebenfalls im Bereich dieses Seekabels befunden hatte, wurde Anfang Februar im norwegischen Tromsø überprüft, ohne das Hinweise gefunden wurden, dass es für die Beschädigung des Seekabels verantwortlich gewesen sein könnte.[33]

Reaktionen

„NATO-Generalsekretär Mark Rutte kündigte eine höhere Militärpräsenz in der Ostsee an. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, man werde „weitere Maßnahmen, einschließlich Sanktionen vorschlagen, um gegen diese Flotte vorzugehen“. In Helsinki vereinbarten die NATO-Staaten Mitte Januar 2025 konkrete Maßnahmen. So will das Militärbündnis im Rahmen der Operation „Baltic Sentry“ Schiffe und Patrouillenflugzeuge in die Ostsee schicken. Allerdings ist der Zugriff auf Schiffe der sogenannten Schattenflotte aufgrund des Seerechts stark eingeschränkt.“[19]

Weitere nennenswerte Vorfälle (Störungen, Unfälle)

- Durch ein Seebeben mit Epizentrum an der Südspitze Taiwans am 26. Dezember 2006 wurden mehrere internationale Seekabel beschädigt, wodurch die Internetverbindungen mehrere südostasiatischer Länder und Regionen zeitweilig gravierend gestört wurde.

- Am 28. Februar 2012 kappte ein auf einen Liegeplatz im Hafen von Mombasa wartendes Schiff ein Unterseekabel mit seinem Anker und legte damit einen wesentlichen Teil der Internetanbindung Ostafrikas lahm.[34]

- Im Januar 2022 wurde beim Vulkanausbruch des Hunga Tonga das einzige Telekommunikationskabel zum Inselstaat Tonga auf einer Länge von 111 Kilometern zerstört.[35]

- Anfang März 2024 wurden im Roten Meer mehrere Seekabel, die für die weltweite Internet- und Telekommunikation von Bedeutung sind, beschädigt. Der Internetdienstanbieter HGC Global Communications (HGC) aus Hongkong meldete, dass ein Viertel des Datenverkehrs zwischen Asien, Europa und dem Nahen Osten beeinträchtigt sei. Auch SEACOM meldete eine Störung. HGC und SEACOM begannen mit der Umleitung des Datenverkehrs. Nach Angaben des deutschen Betreibers von Internet-Knoten DE-CIX wurden die Kabel beschädigt, nachdem ein im Februar 2024 von Huthi-Terroristen beschossenes Frachtschiff außer Kontrolle umhergetrieben und zum Monatswechsel mit gesetztem Anker gesunken war.[36][37]

Chinesisches Kabeltrenngerät

Am 22. März 2025 berichtete die Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post – weltweit erstmals – über die Entwicklung eines Kabeltrenngeräts in China. Es kann bis in 4000 m Wassertiefe (Kabel liegen typisch in Tiefen bis 2000 m) operieren und kann zusammen mit bemannten und unbemannten Tauchrobotern eingesetzt werden.[38][39]

Ausgewählte Seekabelanlagen

Zusammenfassung

Kontext

Nachrichtenkabel

- AC-1 (Europa ↔ Nordamerika)

- ALBA-1 (Kuba ↔ Venezuela)

- Apollo (Europa ↔ Nordamerika)[40]

- CANTAT (Kanada ↔ Schottland)

- COMPAC (Kanada ↔ Hawaii ↔ Neuseeland-Australien)

- Dunant (Frankreich ↔ USA), privates Seekabel von Google

- EASSy (Ostafrika ↔ Asien, Europa), seit 30. Juli 2010 in Betrieb

- Guam Okinawa Kyushu Incheon (GOKI) Japan – Guam (4.244 km)

- HW (Kalifornien ↔ Hawaii)

- ICECAN (Island ↔ Grönland ↔ Kanada)

- Marea (USA ↔ Spanien)[41]

- FASTER (USA ↔ Japan)[42]

- SAFEC (Taiwan ↔ Japan)

- SAT-3/WASC/SAFE (Südafrika, Namibia, Angola, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Kamerun, Nigeria, Togo, Ghana, Elfenbeinküste, Kap Verde, die Kanarischen Inseln ↔ Portugal) fertiggestellt seit 1999 bzw. 2000[43]

- SCOTICE (Schottland ↔ Island)

- SEA-ME-WE (Südostasien ↔ Nahost ↔ Westeuropa)[44][45]

- TAT (Großbritannien ↔ Nordamerika)

- T.P.C. (Hawaii ↔ Japan)

- Trans-Pacific-Express (TPE) (USA ↔ China)[46]

- Unity (Amerika ↔ Asien), seit 1. April 2010 betriebsbereit[47]

- WACS (Südafrika ↔ Westafrika ↔ Portugal ↔ London), seit 11. Mai 2012 in Betrieb[48]

Drehstromkabel

- Seekabel Schweden – Bornholm (60 kV)

- Seekabel Spanien – Marokko (380 kV)

- Seekabel Kreta – Peloponnes (150 kV, 132 km)[49]

- Seekabel Kreta – Martin Linge oil and gas field (100 kV, 161 km)[50][51]

- Öresundkabel (380 kV)

- Stromleitungskreuzung der Straße von Messina (380 kV)

- Seekabel Isle of Man – England, mit einer Länge von 105 km das längste mit Dreiphasenwechselstrom betriebene Seekabel weltweit[52]

- Seekabel St. Peter Ording – Helgoland „Helgolandkabel“ (30 kV)

- Achensee (Tirol, A) – Anfang des 20. Jh. quer (etwa 1 km) und 2013 längs (30 kV, knapp 7 km)[53]

- Seekabel am Kleinen Belt (420 kV)[54]

- Seekabel Sizilien – Malta (220 kV, ca. 100 km)[55]

- 2 Systeme queren die Dardanellen (je 2 GW, 400 kV, 1600 mm² Cu + mittiger Alustab, etwa 4 km untermeerisch in einem Stück von der Rolle verlegt) zur Versorgung beider Seiten Istanbuls[56]

Gleichstromkabel

bestehendin Bau befindlichgeplant

siehe Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

- HGÜ Gotland zwischen Västervik (Schweden) und Gotland

- HGÜ Cross-Channel England – Frankreich

- HVDC Inter-Island Link mit 40 km Seekabel durch die Cook Strait zwischen den beiden Inseln Neuseelands

- Kontiskan Schweden – Dänemark

- SACOI Italien – Korsika – Sardinien

- SAPEI Italien – zwischen Sardinien und Latina

- HGÜ Vancouver-Island mit 33 km Seekabel zwischen dem kanadischen Festland und Vancouver Island

- HGÜ Hokkaido-Honshū zwischen den japanischen Inseln Hokkaido und Honshū

- HGÜ Cross-Skagerrak Norwegen – Dänemark

- Kontek Deutschland – Dänemark

- Baltic Cable Deutschland – Schweden

- NordLink Deutschland – Norwegen

- NorGer Deutschland – Norwegen

- Swepol Schweden – Polen

- HGÜ Italien–Griechenland

- HGÜ Leyte–Luzon zwischen den Inseln Leyte und Luzon der Philippinen

- HGÜ Kii-Kanal durch den Kii-Kanal

- HGÜ Moyle Schottland – Nordirland

- Basslink mit Seekabel durch die Bass-Straße zwischen Australien und Tasmanien

- NorNed Norwegen – Niederlande

- NordBalt Litauen – Schweden

- BritNed Großbritannien – Niederlande

- Nemo Link Großbritannien – Belgien

Geplante Seekabel

- Meta kündigte 2020 an, gemeinsam mit China Mobile, Vodafone, Orange und weiteren Telekommunikations-Partnern mit dem Projekt „2Africa“ 23 Länder in Europa, Afrika und dem Nahen Osten mit einem Netzwerk aus 37.000 km Unterwasserglasfaserkabel zu verbinden, um Afrika mit schnellerem Internet zu versorgen. Die Kosten des Projekts werden auf eine Milliarde Dollar geschätzt.[57] Im April 2022 berichtet 2AfricaCable, die erste Anlandung in Genoa durchgeführt zu haben. Insgesamt soll das Projekt auf 46 Standorte erweitert werden und im Jahr 2024 fertiggestellt sein (Stand Juli 2024).[58]

- Mit Echo und Bifrost sind (Stand März 2021) erstmals Kabelrouten durch die Javasee geplant. Jedes der beiden Kabel soll Singapur, Indonesien und die USA miteinander vernetzen. Echo soll von Google in Zusammenarbeit mit dem indonesischen Telekomanbieter XL Axiata bis 2023 fertiggestellt werden, Bifrost von Facebook 2024. Im Jahr 2020 hatten erst 10 Prozent der 270 Millionen Indonesier Zugang zu einer Breitbandverbindung.[59]

- Der griechische Kabelhersteller Hellenic Cables gibt an, ab den 2000er Jahren im Werk in Thiva, Griechenland Extra High Voltage Seekabel für 500 kV herzustellen.[60]

Seekabel in der Literatur

- Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit. Jubiläumsausgabe. Fischer, Frankfurt am Main 2002. – Im Beitrag mit der Überschrift „Das erste Wort über den Ozean“ schildert Zweig die Verlegung des ersten transatlantischen Kabels als eine Sternstunde der Menschheit.

- John Griesemer: Rausch. Piper Verlag, München 2005, ISBN 3-596-51000-7. – Roman, der das erste Verlegen eines Seekabels zwischen Europa und Amerika im 19. Jahrhundert zum Thema hat.

- Hans-Jürgen Teuteberg, C. Neutsch (Hrsg.): Vom Flügeltelegraphen zum Internet. Geschichte der modernen Telekommunikation. Steiner, Stuttgart 1998.

- John Steele Gordon: A Thread Across the Ocean: The Heroic Story of the Transatlantic Cable. Harper Perennial, 2003, ISBN 0-06-052446-4.

- William Thompson: The Cable: The Wire that Changed the World. Tempus, 2007, ISBN 978-0-7524-3903-7.

- Chester G. Hearn: Circuits in the Sea. The Men, the Ships, and the Atlantic Cable. Praeger, 2004, ISBN 0-275-98231-9 (englisch).

- Neal Stephenson: Mother Earth Mother Board. In: Wired. Dezember 1996. – Die Verlegung des Seekabels Fiber-Optic Link Around the Globe mit seinen technischen, wirtschaftlichen und historischen Aspekten erkundete der Schriftsteller Neal Stephenson im Auftrag des Wired auf einer Weltreise 1995/96.

Siehe auch

- Knuckling, ein Seekabelfehler, bei dem sich der Kupferleiter des Kabels durch die Aderisolierung drückt

Literatur

- Handwörterbuch des elektrischen Fernmeldewesens. Band 3: Q–Z. Berlin 1970, S. 1498–1521.

- James Dugan: The Great Iron Ship. Hamish Hamilton, London 1954 (Die "Great Eastern" und die Verlegung des ersten funktionsfähigen Transatlantikkabels (1866))

- Christian Holtorf: Der erste Draht zur Neuen Welt – Die Verlegung des transatlantischen Telegrafenkabels. Wallstein Verlag, Göttingen 2013, ISBN 978-3-8353-1242-5.

- A. Kunert: Telegraphen-Seekabel. In: Geschichte der deutschen Fernmeldekabel, hrsgg. von Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft, Köln und Norddeutsche Seekabelwerke AG Nordenham, 2. Teil. Karl Glitscher, Köln-Mülheim 1962

- Dieter Vierus: Kabelleger aus aller Welt. Steiger, Solingen 1989, ISBN 3-925952-08-X

- Simone M. Müller: Wie eine Leiter zum Mond. In: Die Zeit, Nr. 31/2016.

- Christian Bueger, Tobias Liebetrau, Jonas Franken: Security threats to undersea communications cables and infrastructure – consequences for the EU. (PDF; 1,4 MB) EP/EXPO/SEDE/FWC/2019-01/LOT4/1/C/12. EP Think Tank, Brüssel 2022, europarl.europa.eu

- Guofu Pan, Xinmin Jiang, Wei Jiang, Yin-can Ye (Hrsg.): Submarine Optical Cable Engineering. Elsevier, 2018, ISBN 978-0-12-813476-4.

Weblinks

- Interaktive Karte aller Unterseekabel. submarinecablemap.com (englisch).

- Komplette Übersicht inkl. Geschichte. atlantic-cable.com (englisch).

- Michael Weisfeld: Datenströme durch die Tiefsee. SWR2.

- Das Kabel, das die Welt veränderte In: Zeitblende, SRF, 27. August 2016 (Audio).

- Putins Flotte – Russische Spionage in der Ostsee, NDR-Reportage, 24. September 2024 (Video).

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.