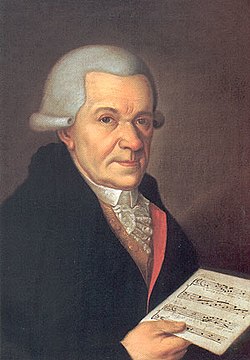

Requiem (Michael Haydn)

Requiem von Michael Haydn Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Requiem in c-Moll von Michael Haydn entstand unmittelbar nach dem Tod des Salzburger Erzbischofs Sigismund III. Christoph von Schrattenbach am 16. Dezember 1771. Es wurde anlässlich der Exequien des Erzbischofs am 1. Januar 1772 aufgeführt und trägt deshalb auch den Namen Missa pro defuncto archiepiscopo Sigismundo bzw. „Schrattenbach-Requiem“.Das Werk entstand aber auch unter dem Eindruck der persönlichen Trauer: Haydns einziges Kind, Aloisia Josepha, war im Januar 1771 noch vor Vollendung des ersten Lebensjahres gestorben.

Haydns Requiem ist für vier Vokalsolisten, vierstimmigen gemischten Chor (SATB), Trompeten, Posaunen und Pauken, Streicherensemble und Basso continuo gesetzt. Die durchschnittliche Aufführungsdauer der Totenmesse beträgt 35 Minuten.[1]

Aufbau

Das Werk ist wie folgt aufgebaut:

- Introitus: Requiem aeternam. Adagio, c-Moll, 4/4

- Sequenz: Dies irae Andante maestoso, c-Moll, 3/4

- Offertorium: Domine Jesu Christe, g-Moll

- „Rex gloriae“, Andante moderato, 4/4

- „Quam olim Abrahae“, Vivace, alla breve

- „Hostias et preces“ Andante, 4/4

- „Quam olim Abrahae“, Vivace, alla breve

- Sanctus: Andante, c-Moll, 3/4

- „Benedictus qui venit...“, Allegretto, Es-Dur, 3/4

- Agnus Dei und Communio, c-Moll

- „Agnus Dei, qui tollis peccata mundi“ Adagio con moto, 4/4

- „Cum sanctis tuis“, Allegretto, alla breve

- „Requiem aeternam“, Adagio, 4/4

- „Cum sanctis tuis“, Allegretto, alla breve

Einflüsse auf Mozarts Requiem

Nach Aufzeichnungen der Salzburger erzbischöflichen Hofkapelle haben sowohl der damals fünfzehnjährige Wolfgang Amadeus Mozart als auch sein Vater Leopold bei der Uraufführung von Haydns Requiem im Orchester mitgewirkt – ersterer an der Bratsche, letzterer an der Violine. Der junge Mozart „war von dem Werk beeindruckt und nahm es sich später – wie einige offenkundige Anklänge zeigen – für sein eigenes Requiem zum Vorbild.“[2][3]

Reinhard G. Pauly, Verfasser einer Dissertation über die lateinischen Messen von Michael Haydn, hat auf spezifische Ähnlichkeiten der beiden Totenmessen hingewiesen. Dazu zählen unter anderem die rhythmische Ausgestaltung des Introitus, der Gebrauch des Tonus peregrinus in Te decet hymnus sowie die Abschnitte Quantus tremor und Confutatis maledictis im Dies irae. Vor allem die überraschende Ähnlichkeit des Fugenthemas Quam olim Abrahae weist darauf hin, dass Franz Xaver Süßmayrs abschließende Niederschrift des Requiems nach Mozarts Tod „in keiner Weise von Mozarts ursprünglichen Plänen abweicht.“[4]

Literatur

- Christoph Wolff: Mozarts Requiem. Geschichte, Musik, Dokumente. Mit Studienpartitur. 7. Auflage. Bärenreiter, Kassel 2014, ISBN 3-7618-1242-6.[5]

Weblinks

- Requiem in C minor, MH 155 (Haydn, Michael): Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

- Aufnahme mit Chornoten und Klavierauszug auf YouTube

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.