Pasteurella

Gattung der Familie Pasteurellaceae Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Bakterien der Gattung Pasteurella sind gramnegative fakultative (also nicht obligate) Anaerobier, die nach dem bekannten Mikrobiologen Louis Pasteur benannt worden sind.[1] Dieser hatte im Jahr 1880 die Spezies Pasteurella multocida als Auslöser der Geflügelcholera entdeckt. Pasteurellen weisen häufig eine hohe Wirtsspezifität auf, das heißt, dass sie sich eng an ihre jeweiligen Wirte angepasst haben.[2] Sie sind, anders als viele andere Bakterien, keine Kommensalen des den Menschen. Das heißt, dass sie anders als zum Beispiel Staphylococcus epidermidis, nicht dauerhaft zur Normalflora des Menschen gehören. Bei Tieren verhält sich dies anders, dort kommen sie als Kommensale aber auch als Pathogene (Krankheitsauslöser) in Mundhöhle und Gastrointestinaltrakt vor.[3][4]

| Pasteurellen | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

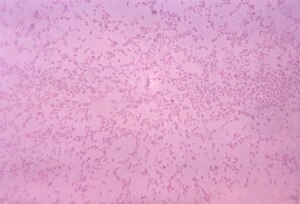

Gram-gefärbte Mikroaufnahme, die zahlreiche Pasteurella multocida-Bakterien zeigt | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Pasteurella | ||||||||||||

| Trevisan 1887 |

Morphologie und Eigenschaften

Zusammenfassung

Kontext

Individuen der Gattung Pasteurella erscheinen mikroskopisch als kleine gramnegative Stäbchenbakterien, die unbeweglich sind. Sie sind nicht-sporenbildend und zeigen sich im Grampräparat oft vereinzelt. Sie gedeihen gut bei 37° Celsius, also bei sogenannter mittlerer Temperatur, weshalb sie als mesophile Organismen bezeichnet werden. Optimal wachsen sie auf Blutagar in Form opaker, 1–2 mm großer, grauer Kolonien.[5][6] Sie wachsen gelegentlich unter Ausbildung kleiner α-Hämolysen. Weitere wichtige biochemische Ergebnisse sind positive Katalase- und Oxidase-Reaktionen.[6] Vor der weiten Verbreitung von MALDI-TOF in mikrobiologischen Laboren war ein wichtiges diagnostisches Kriterium, dass Pasteurellen, anders als die meisten gramnegativen Stäbchen, in der Regel nicht auf MacConkey-Agar kultiviert werden können. Nichtwachstum auf MacConkey engt die Auswahl möglicher gramnegativer Bakterien stark ein. Wenn hierzu noch eine passende Anamnese existierte (zum Beispiel Tierbiss), konnten Verdachtsdiagnosen gestellt werden. Wichtige Virulenzfaktoren der Gattung stellen u. a. die Ausbildung verschiedener Kapseln dar, sowie LPS (Lipopolysaccharide), Adhäsine, Hyaluronidase und P. multocida-Toxin.[7][8][9] Mit diesen Faktoren ist es den Bakterien u. a. möglich an Wirtszellen anzuhaften, in den Wirt einzudringen und der Wirtsabwehr zu entgehen.

Spezies

Für die Gattung Pasteurella wurden bisher (Stand im Dezember 2023) folgende Spezies beschrieben:[10]

- Pasteurella aerogenes McAllister and Carter 1974

- Pasteurella anatis Mutters et al. 1985

- Pasteurella avium (Hinz and Kunjara 1977) Mutters et al. 1985

- Pasteurella bettyae corrig. Sneath and Stevens 1990

- Pasteurella caballi Schlater et al. 1990

- Pasteurella caecimuris Lagkouvardos et al. 2016

- Pasteurella canis Mutters et al. 1985

- Pasteurella dagmatis Mutters et al. 1985

- Pasteurella gallinarum Hall et al. 1955

- Pasteurella granulomatis Ribeiro et al. 1990

- Pasteurella haemolytica corrig. Newsom and Cross 1932

- Pasteurella langaaensis corrig. Mutters et al. 1985

- Pasteurella lymphangitidis Sneath and Stevens 1990

- Pasteurella mairii corrig. Sneath and Stevens 1990

- Pasteurella multocida (Lehmann and Neumann 1899) Rosenbusch and Merchant 1939

- Pasteurella oralis Christensen et al. 2012

- Pasteurella pneumotropica Jawetz 1950

- Pasteurella skyensis Birkbeck et al. 2002

- Pasteurella stomatis Mutters et al. 1985

- Pasteurella testudinis Snipes and Biberstein 1982

- Pasteurella trehalosi Sneath and Stevens 1990

- Pasteurella ureae Jones 1962

- Pasteurella volantium Mutters et al. 1985

Medizinische Bedeutung

Zusammenfassung

Kontext

Da Pasteurellen nicht zur menschlichen Normalflora gehören, ist ihrer Isolation aus menschlichem Probenmaterial (z. B. Wundabstrich) in der Regel eine Bedeutung beizumessen.[2] Nachweise sind oft mit Infektionen verknüpft und auf direkten oder indirekten Kontakt mit Tieren zurückzuführen. Zu nennen sind in erster Linie Kratzer, Bisse oder Ablecken. Bedeutend ist vor allem P. multocida ssp. multocida, eine weitere wichtige Spezies ist P. canis.[11][2][12] Als wichtige Erkrankungen sind Wundinfektionen, Meningitis, Osteomyelitis, Endocarditis und Sepsis bis hin zum septischen Schock zu nennen.[3][6] Assoziiert mit menschlichen Infektionen sind in der Regel Hunde und Katzen.

Die veterinärmedizinische Relevanz der Gattung Pasteurella besteht darin, dass sowohl primäre Pasteurellosen wie auch sekundäre Erkrankungen ausgelöst werden können.[13] Betroffene Tiere können Rinder, Schweine, Kaninchen und Geflügel sein.

In Tieren ausgelöste Erkrankungen

- Rinder: Rindergrippe, BRTD (Bovine Respiratory Tract Disease)

- Schweine: Rhinitis atrophicans

- Kaninchen: Sepsis, Kaninchenschnupfen (Mitbeteiligung anderer Erreger)

- Geflügel: Geflügelcholera (zwei Verlaufsformen, KEINE davon ist eine Durchfallerkrankung)

- Schafe: Pasteurellose (vor allem unter Stress entstehende Erkrankungen des Atemtrakts und Sepsis)[14]

Pasteurella-Arten wie Pasteurella multocida werden für das Massensterben Afrikanischer Elefanten (Loxodonta africana) im Okavangodelta (Botswana) im Jahr 2020 verantwortlich gemacht, wie auch für ein Massensterben von Flamingos in Tansania 2011.[15][16]

Relevante Arten

Als humanpathogene Arten aus oben genannter Auflistung sind bekannt: Pasteurella aerogenes, P. anatis, P. bettyae, P. caballi, P. canis, P. dagmatis, P. multocida, P. pneumotropica und P. stomatis.

Als veterinärmedizinisch relevante Arten aus obengenannter Auflistung sind bekannt: P. anatis, P. canis, P. gallinarum, P. granulomatis, P. haemolytica, P. lymphangitidis, P. mairii, P. multocida und P. trehalosi.

Diagnostik

Die mikrobiologische Diagnostik beginnt regulär mit der Kultivierung des Erregers aus Material, das dem krankheitsverdächtigen Situs entnommen wird. Beispielsweise geschieht dies in Form eines Wundabstrichs bei Verdacht auf eine infizierte Wunde oder Entnahme von Material aus dem Respirationstrakt (Atemwege) bei entsprechend verdächtigen Symptomen. Zeigt sich nach 24 bzw. 48 Stunden ein Wachstum auf den genutzten Medien (z. B. Columbia Blut-Agar oder Kochblutagar), wird die Identifikation mittels biochemischer Tests oder PCR (Polymerasekettenreaktion) oder MALDI-TOF initiiert. Unabhängig davon wird eine weitere kulturelle Anlage der Bakterien auf Festnährmedien vorgenommen, um ein Resistogramm zu erstellen, also die Suszeptibilität (Empfindlichkeit) des Erregers für eine Auswahl an Antibiotika zu ermitteln.

Therapie

Zusammenfassung

Kontext

Humanmedizinisch kommen abseits chirurgischer Maßnahmen, wie zum Beispiel Wundsanierung (Entfernung abgestorbenen Gewebes und Verschmutzungen) einer Wunde bzw. Wundrevision (erneute Behandlung einer Wunde, wenn Vorbehandlungen nicht ausgereicht haben), u. a. folgende Antibiotika therapeutisch zum Einsatz: Cephalosporine, Aminopenicilline, Piperacillin-Tazobactam, Doxycyclin und Penicillin oder andere gemäß Resistogramm.[3] Falls die ermittelten Pasteurellen als penicillinsensibel ermittelt wurden, ist Penicillin in der Regel das Medikament der Wahl, da es schmalbandiger wirkt als viele andere Antibiotika, also weniger schadvoll für die Normalflora von Menschen ist.

Veterinärmedizinisch müssen die Maßnahmen u. U. deutlich komplexer ausfallen. Sind beispielsweise Schafe betroffen, dann ist eine antibiotische Therapie alleine nicht hinreichend. Hier müssen auch die Stressoren minimiert werden, die die Erkrankung mitverursachen.[14] Ebenso kann geimpft werden, um einen Schutz gegen Pasteurellose zu erreichen. Prinzipiell ist die Empfindlichkeit der Erreger gegen bestimmte Antibiotika die gleiche wie bei Menschen, frühe Gaben und ausreichende Dosen sind von erheblicher Relevanz.[17][18] Allerdings ist es teilweise unklar, wie lange Antibiotikatherapien andauern sollen.[18]

Literatur

- Patrick R. Murray, Ellen Jo Baron, Michael A. Pfaller, Fred C. Tenover, Robert H. Yolken: Manual of CLINICAL MICROBIOLOGY. 7th Edition. American Society for Microbiology, 2005, ISBN 1-55581-126-4.

- Birgid Neumeister, Heinrich K. Geiss, Rüdiger W. Braun, Peter Kimmig. Mikrobiologische Diagnostik: Bakteriologie – Mykologie – Virologie – Parasitologie, Begründet von Friedrich Burkhardt. 2., vollständig überarbeitete Ausgabe, 2009, ISBN 978-3-13-743602-7.

- Patrick R. Murray, Ken Rosenthal, Michael A. Pfaller: Medical Microbiology. 8th Edition. Elsevier, 2015, ISBN 978-0-323-29956-5.

Weblinks

Commons: Pasteurella – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.