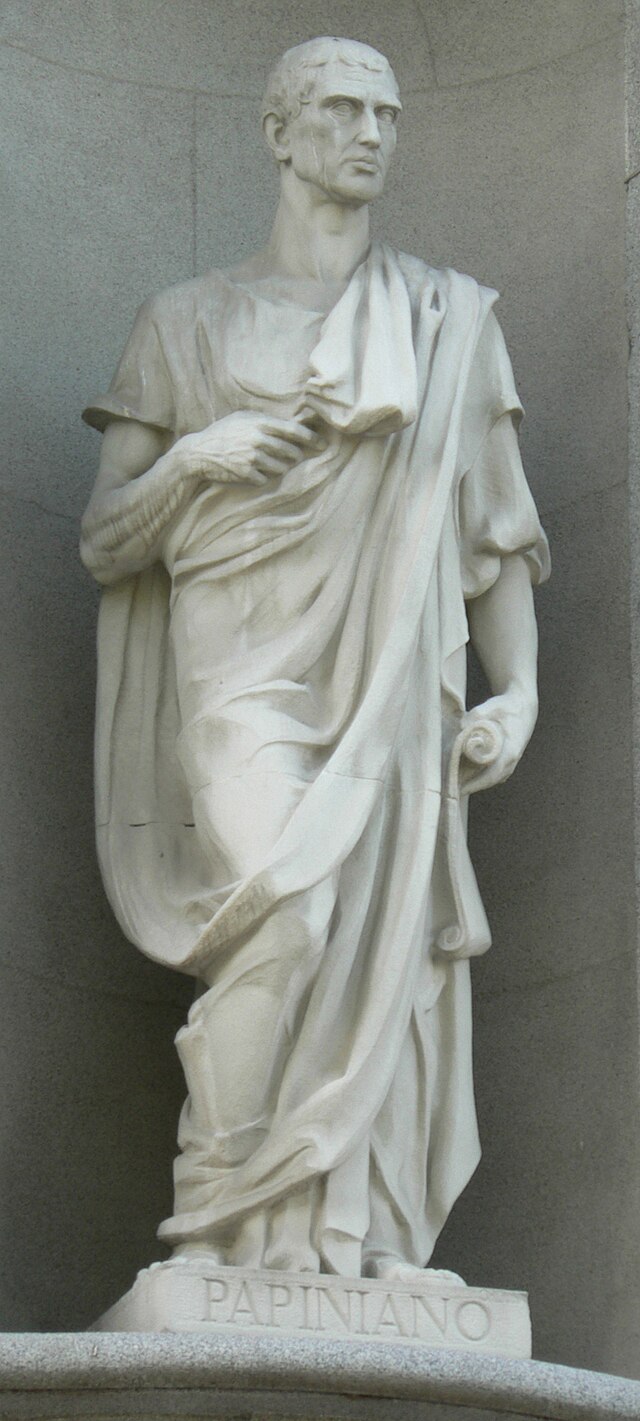

Papinian

römischer Jurist, Prätorianerpräfekt Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Aemilius Papinianus (kurz Papinian; * 142; † 212) war ein römischer Jurist und Beamter in Diensten des Kaisers Septimius Severus.[1] Seine genaue Herkunft ist unklar. Er wurde, so nach dem Stand der Forschung, entweder in der Provinz Syria oder in Africa geboren. Papinian und Severus waren beide Schüler von Quintus Cervidius Scaevola gewesen. Möglicherweise war Papinian über die zweite Frau des Severus, Julia Domna, mit diesem verschwägert gewesen.[2]

Laufbahn

Papinian begann seine Karriere als ein advocatus fisci („Anwalt des Fiscus“),[3] worauf er im September 194, einige Monate nachdem der römische Gegenkaiser Pescennius Niger bezwungen war, die Leitung der kaiserlichen Libellkanzlei (a libellis) übernahm, zuständig für die juristisch ausformulierten Antwortschreiben des Kaisers, die auf die Anfragen von Bürgern an den Regenten in Form von Rechtsbescheiden verfasst und erlassen wurden.

Entweder im Jahr 203 oder aber spätestens im Frühjahr 205, nach dem Fall des Prätorianerpräfekten Plautian, wurde Papinian, dem erstrangigen Quintus Maecius Laetus nachgeordnet und zum zweiten praefectus praetorio ernannt.[4]

Verhältnis zu Septimius Severus

Einem in der Historia Augusta erhaltenen Nachruf auf Caracalla ist zu entnehmen, dass zwischen Papinian und Severus eine enge Freundschaft bestanden haben soll.[5] Der Kaiser schätzte den juristischen Sachverstand und Rat seines Freundes, aber vor allem dessen uneingeschränkte Loyalität. So soll der bereits durch Krankheit schwer gezeichnete Kaiser in Eboracum seinen Sohn Caracalla aufgefordert haben, nachdem dieser seinem Vater anscheinend nach dem Leben getrachtet hatte, ihn mit einem dargebotenen Schwert zu töten. Falls er sich dazu nicht in der Lage sähe, sollte er den anwesenden Prätorianerpräfekten Papinian mit dem Schwertstreich beauftragen.[6]

Severus, der sich der bedrohlichen Rivalität seiner Söhne Caracalla und Geta bewusst war, bat Papinian laut der Historia Augusta kurz vor seinem Tod im Februar 211, sich vermittelnd der beiden Nachfolger anzunehmen.[3] Dieser versuchte demnach vergeblich, zwischen den Erben Frieden zu halten: Caracalla ließ Ende 211 erst Geta und anschließend dessen Freunde und Anhänger ermorden.

Tod

Zusammenfassung

Kontext

Papinian wurde von Caracalla laut Cassius Dio bald nach dem Tod Getas des Postens des Prätorianerpräfekten enthoben.[7] Zunächst allerdings beließ der Brudermörder Caracalla den angesehenen Juristen Papinian laut der Historia Augusta aber noch in seiner rechtsberatenden Position. Er forderte von ihm, die Liquidierung seines Bruders Geta vor dem Volke und dem römischen Senat zu einem Akt staatsrechtlicher Notwehr zu erklären. Papinian weigerte sich angeblich. Die Details werden verschieden berichtet und wurden mit vielleicht überzeichnenden Ausschmückungen versehen, vor allem in der Historia Augusta, deren Verfasser den Präfekten zu einem Helden stilisiert.[8][9]

Auf Initiative oder zumindest mit Billigung Caracallas wurde Papinian jedenfalls schließlich von unzufriedenen Prätorianern angeklagt. Als Caracalla später im Jahr 212 die Hinrichtung Papinians gestattete, soll er folgende Worte an die Prätorianer gerichtet haben:

„Für euch, nicht für mich, herrsche ich, und daher beuge ich mich euch, sowohl als Anklägern als auch als Richtern“.[10]

Den Soldaten, der die Tat durchführte, tadelte Caracalla demnach allerdings dafür, dass er Papinian mit einer Axt anstelle eines Schwertes tötete.

Werk, Bedeutung, Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Obwohl sein Werk nicht so umfangreich war wie das anderer spätklassischer Juristen, etwa das des Ulpian oder des Paulus, nahm Papinian dennoch bedeutenden Einfluss auf die Rechtsentwicklung.[11] Ulpian und Paulus arbeiteten als Assessoren unter Papinian, während dessen Zeit als Prätorianerpräfekt. Valentinians 426 in Kraft gesetztes Zitiergesetz, 438 erlangte es im Codex Theodosianus endgültig Allgemeinverbindlichkeit, legte fest, dass stets dann, wenn sich unter den Rechtsautoritäten Ulpian, Iulius Paulus, Modestin, Gaius und Papinian keine Meinungsmehrheit finden ließ – typischerweise also bei Stimmengleichheit[12] – Papinian sich mit seiner Fraktion durchsetzen sollte.[13]

Seine Hauptwerke sind die Quaestiones in 37 Büchern (geschrieben vor 198), die sukzessive veröffentlichten Rechtsbescheide Digesta responsa in 19 Büchern (geschrieben zwischen 204 und seinem Tod), die jeweils zweibändigen Definitiones und De adulteriis. Seine Sammlung der geordneten Rechtsbescheide (Digesta) begründete Papinian sorgfältig, auch hinterleuchtete er sie mit rechtsethischen Hinweisen. Nach seinem Tod prägte knapp die Hälfte des gesamten Stoffs den Unterricht des dritten Studienjahrs (von insgesamt fünf Lehrjahren). Die Studenten dieses Studienabschnitts wurden als Papinianistae bezeichnet.[14]

Die spätantike Nachwelt hat den neutral, scharfsinnig und ethisch argumentierenden Papinian, dessen Rechtsauffassungen als „aequitas papiniana“[15] Geschichte machten und lange im römischen Rechtswesen nachwirkten, als den größten römischen Juristen gewürdigt.[16] Der deutsche Barockdichter Andreas Gryphius hat Papinians Tod in seinem Trauerspiel Grossmütiger Rechtsgelehrter oder sterbender Aemilius Paulus Papinianus behandelt.

Literatur

- Jan Dirk Harke: Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57405-4 (Grundrisse des Rechts), § 1 Rnr. 17 (S. 13).

- Herbert Hausmaninger, Walter Selb: Römisches Privatrecht, Böhlau, Wien 1981 (9. Aufl. 2001) (Böhlau-Studien-Bücher) ISBN 3-205-07171-9, S. 46.

- Heinrich Honsell: Römisches Recht. 5. Auflage, Springer, Zürich 2001, ISBN 3-540-42455-5, S. 17.

- Detlef Liebs: Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, München 2010, C. H. Beck, ISBN 978-3-7696-1654-5, Papinian

- Detlef Liebs: Aemilius Papinianus. In: Klaus Sallmann (Hrsg.): Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur, 117 bis 284 n. Chr. (= Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Band 4). C. H. Beck, München 1997, ISBN 3-406-39020-X, S. 117–123

- Amalia Sicari: Leges venditionis. Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano. Cacucci, Bari 1996.

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.