Panchatantra

altindische Dichtung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Panchatantra (Sanskrit, n., पञ्चतन्त्र, pañcatantra, [], wörtl.: „fünf Gewebe“) ist eine altindische Dichtung in fünf Büchern. Die heute bekannte Form ist zwischen dem späten 3. und 6. Jahrhundert n. Chr. entstanden.[1] Es handelt sich um eine Sammlung moralischer Geschichten, Fabeln und Tiergeschichten. Sie wurden im indo-iranischen Kulturkreis zur Erziehung der Prinzen am Hofe benutzt, um die Kunst der Verwaltung und weltliche Weisheiten zu vermitteln. Im persischen Sassanidenreich wurde das Werk stark rezipiert, die ersten Übersetzungen ins Mittelpersische wurden im 6. Jahrhundert vorgenommen.

Entstehungszeit

Zusammenfassung

Kontext

Die Dichtung entstand nach Ansicht der neueren Forschung um 300 n. Chr.,[2] im 6. Jahrhundert war sie so bekannt, dass sie zunächst ins Pahlavi übersetzt und diese Fassung dann um 570 n. Chr. ins Altsyrische übertragen wurde. Über persische und arabische Übersetzungen gelangten die Fabeln im 13. Jahrhundert nach Europa, sodass das Panchatantra bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts an den Fürstenhöfen Europas bekannt war.

Das Panchatantra ist eine Kombination aus volkstümlicher Fabel und politischem Lehrbuch. Die Sprüche lehren hauptsächlich politische Weisheit, aber auch Lebensklugheit. „Es ist immer seiner ganzen Anlage nach ein Werk geblieben, dessen ausgesprochener Zweck es war, in angenehmer Weise das zu lehren, was die Inder Nitishastra (die Wissenschaft von der Führung, d.i. Regierungskunst und Politik) und mit einem anderen Namen auch Arthashastra (die Wissenschaft von den weltlichen Vorteilen)“ nennen.[3] Neu war der Gedanke, politisches Wissen (nīti) in einer künstlerischen Form zu lehren. Das Tantrakhyayika ist ein Werk der Sanskrit-Kunstdichtung. Die Prosa ist Kunstprosa und gekennzeichnet durch lange Komposita. Die Beliebtheit des Buches ist wohl Ursache für die vielen Bearbeitungen. Heute existieren Übersetzungen in mehr als 50 Sprachen.

Forschungsstand

Zusammenfassung

Kontext

Der folgende Absatz beschreibt die Forscher, die sich mit dem Panchatantra beschäftigten und was der Gegenstand ihrer Untersuchung gewesen ist.

- Charles Wilkins (1786): Er fand heraus, dass das Hitopadesha eine spätere Bearbeitung des Panchatantra ist.

- Silvestre de Sacy (1816): Abkömmlinge der Pehlavi-Übersetzung und Hitopadesha gehen auf eine gemeinsame indische Quelle zurück.

- Theodor Benfey (1859): Er übersetzte das Pancatantra und erforschte die arabischen Rezensionen. Er verglich die Fabeln aus dem Arabischen mit Parallelen aus Indien (Wanderwege).

- Leo von Mankowski (1892): Vergleich von Pancatantra-Abschnitten aus Kṣemendras Bṛhatkathāmañjarī und Somadevas Kathāsaritsāgara mit dem Panchatantra. Sein Ergebnis war, das die Pehlavi-Übersetzung aus dem Pancatantra, Mahābhārata und buddhistischen Quellen zehrte.

- Johannes Hertel (1908 bis 1915): Herausgabe der kritischen Ausgabe des Tantrākhyāyika, beruhend auf fragmentarischen Handschriften. Vergleich von über 90 Handschriften, die er in 5 Gruppen einordnete. Seine These war, dass alle Rezensionen auf einen gemeinsamen Archetyp zurückgehen. Die Frage war: wie verwertete der Verfasser des Pancatantra seine Vorlagen und in welcher Absicht nahm er Änderungen vor. Hertels Meinung: Pancatantra ist ein Werk, um das Studium der Prinzen zu vereinfachen, die Kunst der Politik (sansk. nīti) und gleichzeitig gutes Sanskrit zu erlernen.[4] Die 5 Gruppen teilte er wie folgt ein.

- Das Tantrākhyāyika mit 2 Subrezensionen. Die älteste Fassung ist das Tantrākhyāyika, das in einer älteren und einer jüngeren Rezension in Kashmir erhalten ist. Einen sehr erweiterten Sanskrittext gibt es auch von dem „südlichen Pancatantra“. Viele neue Erzählungen sind diesem Text eingefügt, die aus verschiedenen Panchatantra-Versionen und auch aus tamilischen Quellen stammen. Die meisten Geschichten stammen aus der volkstümlichen Literatur.

- Eine gekürzte nordwestliche Handschrift (südl. Pancatantra, nepalesische Versrezension, Hitopadeśa). Dieses geht auf einen in Nordwestindien gemachten Auszug zurück, das nach dem 7. Jahrhundert nach Christus verfertigt worden ist. Berührungspunkte, sowohl mit den Jaina-Bearbeitungen, insbesondere der des Pūrṇabhadra, als auch mit dem südlichen Pancatantra („textus amplior“) zeigt das in Nepal erhaltene Tantrākhyāna. 3 Rezensionen gibt es davon. Die dritte davon ist in nepalesischer Sprache. Diese Kompilation dürfte dem 14. Jahrhundert angehören. Die wichtigste Neubearbeitung ist das Hitopadeśa. Dies ist ein vollständig neues Werk, wo der Autor im Vorwort erwähnt, sein Werk fuße auf dem Pancatantra.

- Pehlevi-Übersetzung (arabische, syrische Rezension). Ein Text, der um 570 ins Pehlevi (Mittelpersisch) übersetzt wurde. Der Text ist verloren, jedoch wurden von der Pehlevi-Übersetzung aus weitere Übersetzungen ins Arabische und Syrische vorgenommen.

- Pancatantra-Abschnitte der Bhṛhatkathāmañjari des Kṣemendra, Kathāsaritsāgara des Somadeva.

- jinistische Bearbeitungen (textus simplicor und textus ornatior des Pūrṇabhadra) (eine neuere Bearbeitung des Pancatantra). textus ornatior, d. i. das Pancatantra, das der Jaina-Mönch Pūrṇabhadra auf Geheiß des Ministers Soma im Jahre 1199 vollendet hat, beruht auf dem textus simplicior. Der „textus simplicior“ ist jene Fassung des Textes, die in Europa am längsten und am besten bekannt ist. Es handelt sich um eine völlig neue Bearbeitung des alten Werkes des Tantrākhyāyika. Zahlreiche neue Erzählungen sind hinzugefügt, auch viele neue Strophen, während viele der in alten Fassungen vorkommenden Strophen ausgelassen sind. Die beiden von Jainas bearbeiteten Fassungen haben die größte Verbreitung in Indien gefunden. Aus ihr sind zahlreiche Mischrezensionen hervorgegangen. Einer dieser Mischtexte ist der Pañcākhyānoddhāra des Jaina-Mönchs Meghavijaya aus dem Jahr 1659/60.

- Franklin Edgerton (1924): Seine These war, dass alle 4 Rezensionen auf ein Ur-Pancatantra zurückgehen. Er gruppiert die Handschriften in 4 Gruppen ein. Alle werden gleichwertig für die Konstituierung des Grundwerkes berücksichtigt, woraus er das „Pancatantra Reconstructed“ erstellte. Die Einteilung der 4 Gruppen waren wie folgt:

- Bhṛhatkathā (Somadeva, Kṣemendra)

- Ur-T: (Tantrākhyāyika und textus simplicor)

- Ur-Sp: (Hertels NW): südliche Pancatantra, nepalesische Pancatantra, Hitopadeśa

- Ur-Pa (syrische, arabische Fassung)

- A. Venkatasubbiah: Sein Hauptaugenmerk war auf eine bisher unbeachtete Fassung von 1015–1042 in kanaresischer Sprache. Seine Vermutung: die Quelle des Pancatantra ist in der Bhṛhatkathā zu finden.

- Ruprecht Geib (1969): Das Pancatantra ist ein Buch der Lebensklugheit und Regierungskunst. Es genügt nicht stilistische Feinheiten zu untersuchen, sondern eine Textinterpretation. Er hat versucht, einen neuen Stammbaum zu generieren. Er stellte drei Kriterien auf, um die Echtheit von Fabeln zu überprüfen. Sein Ergebnis war, dass Hertels Stammbaum nur geringfügig geändert werden müsse und dass der Stammbaum von Edgerton falsch sei.

- Harry Falk (1978): Er verglich das Material des Tantrākhyāyika, Pāli-Jātakam und des Mahābhārata miteinander. Das Ziel war es, die Arbeitsweise und die Absicht des Verfassers des Tantrākhyāyika bei der Behandlung seiner Vorlagen zu erkennen. Es handelt sich um eine philologische Textwertung und Interpretation gleichermaßen. Er vergleicht einzelne Fabeln in Paralleltexten.

Das Panchatantra in der Weltliteratur

Zusammenfassung

Kontext

Auf Geheiß des Sassanidenkönigs Chosrau I. (531–579) wurde eine nordwestindische Rezension zusammen mit anderen indischen Texten vom Arzt Burzooe ins Pahlevi (mittelpersische Schriftsprache) übertragen. Diese Übersetzung ist verloren gegangen, es existieren Übersetzungen aus dem Arabischen und Syrischen. Der Hauptwert der Pahlevi-Übersetzung ist es, dass sie Ausgangspunkt für die Verbreitung des Pancatantra und seines Erzählungsinhalts im Westen war.

Im Jahr 570 hat ein syrischer Geistlicher und Schriftsteller das Buch unter dem Titel Kalilag und Damnag aus dem Pahlevi ins Syrische übersetzt. Die Übersetzung ist lückenhaft überliefert.

Um das Jahr 750 lag eine arabische Übersetzung des Abdallah ibn al-Moqaffa mit dem Titel Kalīla wa Dimna (dt.: Löwenkönig und Schakal) vor. Diese arabische Übersetzung wurde die Quelle zahlreicher Übersetzungen in europäische und asiatische Sprachen:

- Um das 10. bis 11. Jahrhundert: wahrscheinlich nochmal eine Übersetzung ins Syrische aus dem Arabischen.

- Ende des 11. Jahrhunderts: Symeon Seth, Übersetzung aus dem Arabischen ins Griechische[5]. Auf diesem griechischen Text beruhen Übersetzungen ins Italienische von Giulio Nuti (Ferrara 1583), zwei lateinische, eine deutsche und mehrere slawische Übersetzungen

- Größte Bedeutung hat die hebräische Übersetzung des Rabbi Joel vom Anfang des 12. Jahrhunderts, die nur in einer einzigen unvollständigen Handschrift erhalten ist. Sie lag folgenden Texten zu Grunde:

- Eine lateinische Übersetzung des hebräischen Textes von Johann von Capua unter dem Titel „Liber Kalilae et Dimnae, Directorium vitae humanae“ zwischen 1263 und 1278. 1480 erschienen zwei gedruckte Ausgaben dieses Textes, die auf einer schlechten Handschrift beruhen.

- Antonius von Pforr übersetzte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus dem Lateinischen ins Deutsche mit dem Titel „Das Buch der Beispiele der alten Weisen“. Lange Zeit hat diese Übersetzung zur Kenntnis des Werkes in ganz Europa beigetragen.

- auf dem lateinischen Text von Johannes von Capua mit Benutzung von Pforrs deutscher Übersetzung beruht eine spanische Übersetzung, die 1493 in Saragossa gedruckt wurde

- Eine italienische freie Nachahmung dieser spanischen Übersetzung sind die „Discorsi degli animali ragionanti tra loro“ des Agnolo Firenzuola, die zuerst 1548 erschienen und 1556 ins Französische übersetzt worden sind.

- 1552 erschien Antonio Donis italienische Übersetzung in zwei Teilen. Der erste Teil wurde von Thomas North unter dem Titel „The Moral Philosophie of Doni. popularly known as The fables of Bidpai“ (London 1570 und 1601) ins Englische übersetzt

- eine zweite hebräische Übersetzung aus dem Arabischen von Jacob ben Eleazar gehört dem 13. Jahrhundert an. Nur die erste Hälfte des Werkes ist erhalten.

- 1142: von Abu'l-Māalī Naṣrullāh ibn Muhammed ibn 'Abdul-Ḥamīd veranstaltete persische Übersetzung mit dem Titel „Kitāb Kalīla wa Dimna“. Auf dieser Übersetzung beruhen mehrere osttürkische Übersetzungen und Bearbeitungen, sowie die unter dem Namen „Anwār-i Suhailī“ (dt. Die Lichter des Sterns Canopus) bekannte persische Neubearbeitung von Husain Wā'iz Kāšifī. Kāšifī passte die Sprache an die komplizierte Kanzleisprache des Timuridenhofs von Herat an und fügte viele Geschichten hinzu.[6] Dieses Buch wurde wieder Quelle für zahlreiche Übersetzungen in europäische und asiatische Sprachen

- In Europa wurde es durch die französische Übertragung bekannt, die von David Sahid und Gaulmin bekannt unter dem Titel „Livre des lumières ou la Conduite des roys“ zuerst 1644 in Paris erschien. und dann ins Schwedische, Deutsche und Englische übertragen wurde

- Noch weitere Verbreitung fand das Buch Anwār-i Suhailī durch die türkische Übersetzung, die unter dem Titel Humāyūn Nāmeh, „das Kaiserbuch“ von 'Alī-bin Ṣāliḥ' angefertigt und dem Sultan Suleyman I. (1512–1520) gewidmet wurde. Galland und Cardonne haben das Buch aus dem Türkischen ins Französische übersetzt und diese französische Übersetzung wieder ins Deutsche, Holländische, Ungarische und Malaiische übertragen.

- Unmittelbar aus der arabischen Übersetzung des „Kalīla und Dimna“ ist auch eine alte spanische Übersetzung hervorgegangen (um 1251). Teils auf dieser spanischen Übersetzung, teils auf dem Liber Kalilae et Dimnae des Johannes von Capua beruht Raimundus de Biterris Liber de Dina et Kalila.

- Aus einer unbekannten Fassung des Kalīla und Dimna stammen auch die meisten Fabeln im „Novus Esopus“ des Italieners Baldo, der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts schrieb.

- Teils auf dem Kalīla und Dimna, teils auf südindischen Bearbeitungen des Pancatantra beruhen endlich auch zwei malaiische Fabelbücher, während andere hinterindische und inselindische Bearbeitungen unmittelbar aus dem Pancatantra hervorgegangen sind.

Quelle Moriz Winternitz:[7]

Kriterien zur Bestimmung von Interpolation

Zusammenfassung

Kontext

- Hertel hat 4 Kriterien zur Interpolation bestimmt:

- „alle Erzählungen, die mit Klugheit oder Dummheit nichts zu tun haben, sind der Interpolation verdächtig.

- Die Interpolationen gehen auf verschiedene Zeiten und verschiedene Verfasser zurück. In mehreren Fällen – nicht in allen – ist der Stil ein sicheres Kriterium.

- Die mehr oder weniger ungeschickte Art der Einfügung verrät den Interpolator.

- Jede Erzählung ist des Einschubes verdächtig, welche in einer der Quelle Pa., Som, N, Sar a, Sar b fehlt. Dagegen bietet eine Überlieferung einer Erzählung selbst in allen Quellen noch immer keine sichere Gewähr für ihre Echtheit.“

- Edgertons methodische Ansätze:

- – Kriterien für die Rekonstruktion des Panchatantra Reconstructed:

- wichtige Gemeinsamkeiten (Fabeln), von denen man nicht annehmen kann, dass sie dem Ursprungstext angehörten

- kleinere Übereinstimmung die nach Ausweis in anderen Versionen nicht auf das ursprüngliche Pancatantra zurückgehen

- gemeinsame Lücken

- – methodische Grundsätze für die Bestimmung von Interpolation:

- Züge die überall gleich sind, gehören dem Original an

- Weglassungen im Hitopadeśa und Bhṛhatkathā sind unbedeutend

- sehr kleine Züge die einer geringen Anzahl unabhängiger Versionen angehören brauchen nicht Original zu sein

- wichtige Züge, die in unabhängigen Versionen angehören sind umso wahrscheinlicher Original je enger sie sich entsprechen

- Fabeln, die sich in mehreren unabhängigen Versionen finden sind fast mit Sicherheit echt

- Gemeinsame Züge in verwandten Rezensionen beweisen nichts für die Ursprünglichkeit

- Ruprecht Geibs Methoden zur Bestimmung von Interpolation:

- Eine Aussage allgemeiner Art kann losgelöst von der Rahmenerzählung verstanden werden

- Die Schaltfabel erläutert ein spezielles Ereignis des Rahmens aus der Sicht des Sprechers

- die Fabeln spiegeln objektiv die Situation und wahre Absicht des Sprechers wider

Quelle Geib:[8]

Der Inhalt des Panchatantra

Zusammenfassung

Kontext

Quelle des Abschnitts Johannes Hertel:[9]

I. Die Trennung von Freunden

Rahmengeschichte: Löwe und Bulle

- Affe und Keil (ape und wedge)

- Schakal und Trommel

- der Händler und der Raumpfleger des Königs (merchant und king’s sweep)

- Mönch und Betrüger (3 selbstverschuldete Unfälle?) (Monk and swindler)

- Widder und Schakal (Rams and jackal)

- der betrogene Weber (Cuckold weaver)

- Krähen und Schlange (crows and serpent)

- Reiher, Fische und Krabbe (heron, fishes and crab)

- Löwe und Hase (lion and hare)

- der Weber als Vishnu (weaver as vishnu)

- dankbare Tiere und undankbarer Mann (grateful beasts and thankless man)

- Laus und Floh (louse and flea)

- blauer Schakal (blue jackal)

- Gans und Eule (goose and owl)

- Löwe überlistet Kamel (lions retainers outwit camel)

- Löwe und Stellmacher (lion and wheelwright)

- der Strandvogel und das Meer (strand-bird and sea)

- 2 Gänse und Schildkröte (two geese and tortoise)

- 3 Fische (three fishes)

- die Verbündeten der Spatzen und der Elefant (sparrow's allies and elephant)

- Gans und Vogelfänger (goose and fowler)

- Löwe und Widder (lion and ram)

- Schakal überlistet Kamel und Löwe (Der listige Schakal) (jackal outwits camel and lion)

- König, Minister und falscher Mönch (king, minister and false monk)

- Mädchen heiratet eine Schlange (maid weds a serpent)

- Götter sind machtlos gegen den Tod (gods powerless against death)

- Mädchen heiratet eine Schlange (maid weds a serpent)

- Affe, Glühwürmchen und aufdringlicher Vogel (ape, glow-worm, and officious bird)

- Gutes Herz und Schlechtes Herz (good-heart and bad-heart)

- Reiher, Schlange und Mungo (heron, serpent, and mongoose)

- Wie Mäuse Eisen aßen (how mice ate iron)

- Gut macht gut, schlecht macht schlecht (good makes good, bad makes bad)

- weiser Feind (wise foe)

- närrischer Freund (foolisch friend)

II. Der Gewinn von Freunden

Rahmenerzählung: Taube, Maus, Krähe, Schildkröte und Gazelle

- Der Vogel mit 2 Hälsen

- Die Maus und die beiden Mönche

- enthülste Samen für unenthülste (hulled grain for unhulled)

- der zu gierige Schakal (too greedy jackal)

- Herr „Was-das-Schicksal-befiehlt“ (Mr. What-fate-ordains)

- der Weber, der Geizige und der Freigiebige (Der arme Somilaka) (Weaver and Stingy and Bountiful)

- der Schakal und der Dorsch des Bullen (Jackal and bull's cod)

- Mäuse retten Elefanten (Mice rescue elephants)

- die frühere Gefangenschaft der Gazelle (deer's former captivity)

III. Der Krieg zwischen Krähen und den Eulen

Rahmenerzählung: der Krieg zwischen Krähen und Eulen

- Vögel wählen einen König (Birds elect a king)

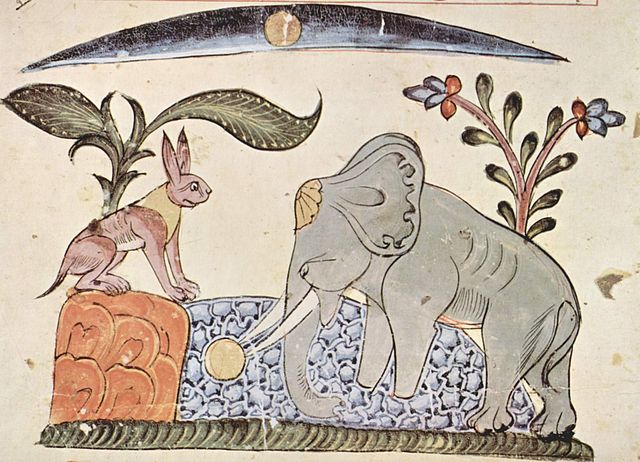

- Elephanten, Hasen und Mond (elephant and rabbit and moon)

- Katze als Richter zwischen Huhn und Hase (cat as judge between partridge and hare)

- Brahmane, Ziege und 3 Schurken (brahman, goat, and three rogues)

- Schlange und Ameisen (serpent and ants)

- gold-gebende Schlange (gold-giving serpent)

- gold-gebende Vögel (gold-giving birds)

- Die Taube, die sich selbst opferte (self-sacrificing dove)

- Alter Mann, junge Frau und Dieb (old man, young wife, and thief)

- Ungeheuer, Dieb und Brahmane (ogre, thief, and brahman)

- Prinz mit einer Schlange im Bauch (prince with serpent in his belly)

- Der betrogene Stellmacher (cuckold wheelwright)

- Das Mäusemädchen will eine Maus heiraten (mouse-maiden will wed a mouse)

- der Vogel, dessen Kot Gold war (bird whose dung was gold)

- Löwe und vorsichtiger Schakal (Fuchs und sprechende Höhle) (lion and wary jackal)

- Frösche reiten eine Schlange (frogs ride a serpent)

- die Rache des Betrogenen (cuckold's revenge)

- ? Der alte Hamsa als Retter

IV. Der Verlust von Freunden

Rahmenerzählung: Affe und Krokodil

- Die Rache des Froschs übertrifft sich selbst (Frog's revenge overleaps itself)

- ? Der bestrafte Zwiebeldieb

- Esel ohne Herz und Ohren (Ass without heart and ears)

- Töpfer als Krieger (Potter as warrior)

- Schakal von einer Löwin aufgezogen (Jackal nursed by lioness)

- Wie die falsche Frau wahre Liebe belohnt (How false wife rewards true love)

- Nanda und Vararuci als Sklaven der Liebe (Nanda and Vararuci as slaves of love)

- Esel in Tiger-Fell (ass in tiger-skin)

- Ehebrecherin durch die Geliebte ausgetrickst (adulteress tricked by paramour)

- Affe und aufdringlicher Vogel (ape and officious bird)

- die 4 Feinde des Schakals (jackalś four foes)

- der Hund im Exil (dog in exile)

V. Die Früchte der Voreiligkeit

Rahmenerzählung: der Barbier, der die Mönche tötete (The barber who killed the monks)

- Brahmane und treuer Mungo (Brahmane and faithful mongoose)

- die beiden Mörder (die vier Schatz-Sucher) (four treasure-seekers)

- Löwen-Macher (Lion-makers)

- Tausendklug, Hundertklug, Einmalklug (thousand-wit, hundred-wit, single-wit)

- Esel als Sänger (ass as singer)

- 2-köpfiger Weber (two-headed weaver)

- Brahmane baut Luftschlösser, der Brahmane mit dem Grüztopf (brahman builds air-castles)

- Die Rache des Affen (apes revenge)

- Biest, Dieb und Affe (ogre, thief, and ape)

- blinder Mann, Krummbuckel und Prinzessin mit 3 Brüsten (blind man, hunchback, and three-breasted princess)

- der vom Biest heimgesuchte Brahmane (ogre-ridden brahman)

Ausgaben und Übersetzungen

- Johannes Hertel (Hrsg.): Pancantra. A Collection of Ancient Hindu Tales in the Recension, Called Panchakhyanaka, and Dated 1199 A.D., of the Jaina Monk, Purnabhadra. Cambridge, Mass. 1908.

- Johannes Hertel (Hrsg.): The Panchatantra. A Collection of Ancient Hindu Tales in Its Oldest Recension, the Kashmirian, Entitled Tantrakhyayika. Cambridge, Mass. 1908.

- Patrick Olivelle: Pañcatantra. The Book of India's Folk Wisdom. Oxford 1997

Literatur

- Harry Falk: Quellen des Pancatantra. Wiesbaden 1978.

- Ruprecht Geib: Zur Frage nach der Urfassung des Pancatantra. Wiesbaden 1969.

- Moriz Winternitz: Geschichte der Indischen Literatur. Bd. 3. Leipzig 1922.

Weblinks

Commons: Panchatantra – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Einzelübersetzung Die allzu klugen Fische aus dem Panchatantra (Projekt Gutenberg)

- Einleitung zum Panchatantra von Theodor Benfey bei Google Bücher

- Panchatantra auf Deutsch auf www.pushpak.de

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.