Lanz Bulldog

historisches Traktormodell Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Lanz Bulldog war die Verkaufsbezeichnung für Ackerschlepper, die die 1956 von John Deere übernommene Heinrich Lanz AG in Mannheim von 1921 bis 1957 herstellte.[1][2][3] Durch diese Traktoren prägte sich der Name Bulldog in Teilen Deutschlands als umgangssprachlicher Gattungsname für einen Ackerschlepper.[4]

Ursprünglich war Bulldog die Bezeichnung für den von Lanz hergestellten stationären Einzylinder-Zweitakt-Glühkopfmotor, zunächst noch mit Wasser-Verdampfungskühlung und erst später mit Thermosiphonkühlung, dessen Aussehen eine Ähnlichkeit mit dem Gesicht einer Bulldogge hatte. Er war die Grundlage des ersten Ackerschleppers Lanz Bulldog HL12, den die Heinrich Lanz AG 1921 auf der DLG-Ausstellung in Leipzig vorstellte und der als „Ur“-Bulldog gilt.[5][6][7][8]

Der Erfolg des Bulldogs war in seiner Einfachheit und Robustheit begründet. Hinzu kam, dass er als Vielstoffmotor mit kostengünstigem Rohöl u. ä. betrieben werden konnte und gegenüber den ersten Dieseltraktoren als zuverlässiger galt.[9] In anderen Disziplinen wie Zugleistung, Technologie oder Verbrauch waren die Bulldogs den Dieselschleppern allerdings eher unterlegen. Trotzdem konnten sich Lanz-Bulldog-Ackerschlepper zumindest in Deutschland für viele Jahrzehnte behaupten, da ihr einfaches Glühkopfmotor-Prinzip günstig zu produzieren war und geringe Ansprüche an Zündwilligkeit und Klopffestigkeit des Kraftstoffs stellt.

Bulldog-Motor

Zusammenfassung

Kontext

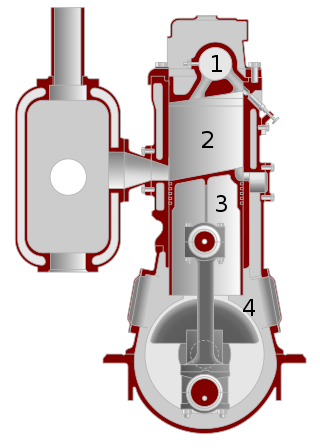

Der Bulldog-Motor ist ein ab etwa 1918 von dem Ingenieur Fritz Huber entwickelter Glühkopfmotor. Er arbeitet nach dem Akroyd-Verfahren mit innerer Gemischbildung und Fremdzündung (ist also kein Dieselmotor). Anders als der ursprüngliche Viertakt-Akroydmotor arbeitet der Bulldog-Motor im Zweitakt mit Kurbelgehäusespülung. Die Verdichtung ist gering, nicht höher als bei Ottomotoren jener Zeit. Deshalb hat der Motor keine Selbstzündung, sondern benötigt eine Zündquelle. Zündquelle ist der sogenannte Verdampfer (auch Glühnase genannt) im Zylinderkopf; er glüht während des Betriebes mit schwacher Rotglut. Der Kraftstoff wird mit geringem Druck in den Verdampfer eingespritzt, wo er verdampft und sich an den heißen Wandungen entzündet. Zum Starten muss der Verdampfer daher mit einer Lötlampe zum Glühen gebracht werden.[10] Ist die Temperatur des Glühkopfes (etwa durch langen Leerlauf) auf einen zu geringen Wert gesunken, reicht die Temperatur der als Zündquelle dienenden Wandungen nicht mehr aus, um die Zündung sicher einzuleiten, sodass der Glühkopfmotor stehen bleibt. Spätere Varianten mit zusätzlicher Zündkerze ließen sich mit Benzin starten und wurden, nachdem sie warmgelaufen waren, auf Dieselkraftstoff umgestellt. Zündkerzen und Einspritzdüsen sitzen im Zylinderkopf.[11]

Stationäre Motoren

Bulldog hieß zuerst eigentlich nur der Motor, den man in ortsfester Bauweise als Ortsbulldog und in ortsbeweglicher Bauweise als Gespannbulldog (nicht selbstfahrend, sondern von Pferden gezogen) als preiswerten Ersatz für eine Lokomobile erwerben konnte.[12]

Damit begann der Siegeszug des Bulldogs im Wettbewerb gegen die betriebskosten- und wartungsintensiven Dampfmaschinen und sein Ruf war bereits gefestigt, als Wettbewerber anfingen, preiswerte und brauchbare Traktoren mit Otto- oder später auch Dieselmotoren zu bauen. Es gab den Bulldog sogar in Feldbahnen (Typ FM) und Lokomotiven (Schienenbulldog).

Ackerschlepper

Zusammenfassung

Kontext

Als man erkannte, dass der Bulldog nicht nur Sägen, Mühlen, Steinbrecher und Dreschmaschinen antreiben, sondern auch sich selbst zusammen mit Ackergeräten fortbewegen konnte, entstanden etwa um 1921 die Lanz-Ackerschlepper mit dem robusten Glühkopfmotor, die ab 1923 in Serie gingen.

Lanz stellte 1922 folgende Treckertypen vor: 38-PS-Trecker, genannt „Feldmotor“; 22-PS-Trecker, genannt „Kraftgespann“; 12-PS-Trecker, genannt „Acker-Bulldog“. Der Acker-Bulldog war als Knicklenker gebaut und hatte als Besonderheit Allradantrieb.[13]

Die ersten Ackerschleppertypen, der HL-Bulldog sowie der bereits mit Allradantrieb und Knicklenkung versehene HP-Bulldog, hatten noch den ersten Motor mit einer Bohrung von 190 mm und einem Hub von 220 mm (das ergibt etwas über 6,2 Liter Hubraum) und 12 PS bei 320 min−1, später 420 min−1. Der HP war mit einer verbesserten Siedekühlung (Verdampfungskühlung) ausgestattet, die ohne Wasserpumpe auskam. Durch die geringe Breite von 1280 bis 1345 mm war der Bulldog für den Weinbau geeignet.

Ein bemerkenswertes Merkmal war, dass der Bulldog-Motor bereits über eine Membran-Einlasssteuerung verfügte, die sich im Zweitaktmotorenbau erst viel später durchsetzte.

Riemenscheiben-Abtrieb

Wie Lokomobile hatten die meisten Lanz-Traktoren eine kuppelbare Riemenscheibe, die im stationären Betrieb als Treibriemenantrieb für eine Vielzahl von Zusatzgeräten (wie Großmahlwerk, Dreschmaschine, Windfege, Ballenpresse, Heu- und Erntegutförderer, Feldhäcksler (Ernteguthäcksler), Steinbrecher, (Brennholz)-Kreissäge, Kegelspalter, Wasserpumpe, Werkstattmaschinen usw.) genutzt werden konnte. Somit vereinte der Bulldog die Vorteile einer Acker- und Zugmaschine und eines stationären Antriebsmotors zum Betrieb von Zusatzgeräten.[16][17][18]

Getriebe

Anfangs hatten die Bulldogs entweder ein Einganggetriebe oder ein Zweiganggetriebe. Das Zweiganggetriebe des Verkehrs-Bulldog HL von 1923 ließ sich nur im Stand schalten. Durch das hohe Drehmoment konnte man aber im zweiten Gang anfahren. Immerhin erreichte die schnellste Ausführung 12 km/h, gegenüber 4,2 km/h beim ersten HL.

Umsteuern zum Rückwärtsfahren

Alle frühen Bulldogs hatten keinen Rückwärtsgang. Zum Rückwärtsfahren musste die Drehrichtung des Motors geändert werden (Umsteuern) – ein Vorgang, der Übung erforderte: Dazu musste die Drehzahl so weit gesenkt werden, dass der Motor fast zum Stehen kam, um dann durch Gasgeben im richtigen Moment (mit etwas Geschick) eine Frühzündung auszulösen, die den Motor im Kompressionstakt zurückwarf, sodass er in entgegengesetzter Richtung weiterlief. Erst der „Kühlerbulldog“ von 1928 hatte einen Rückwärtsgang.

Varianten und Modelle

Zusammenfassung

Kontext

Es gab noch in geringer Stückzahl eine 8-PS-Variante (ca. 3 Liter Hubraum) mit dem Namen Mops sowie eine vom Lanz-Feldmotor, einem Benzintraktor in Rahmenbauweise, abgeleitete Glühkopf-Variante mit einem stehenden Zweizylinder-Glühkopfmotor mit 12,4 Liter Hubraum, den sogenannten Felddank (38 PS; 28 kW). Als geeignete Brennstoffe nannte Lanz in seinen Prospekten „Braunkohlenteer-Gasöl, mineralisches Gasöl, vegetabile und animalische Öle, Petroleum“. Der Bulldog-Motor war also ein Vielstoffmotor. Der HP sowie der Felddank waren jedoch angesichts der Inflation und der Weltwirtschaftskrise zu aufwendig und teuer. Die Verkaufserfolge blieben aus (Felddank ca. 800 Stück, HP ca. 720 Stück Gesamtproduktion). Eine einfachere preisgünstigere Variante wurde gebraucht.

So entstand der erste „Großbulldog“, der Typ HR (beginnend mit der Typenbezeichnung HR2, später hochnummeriert bis HR9) mit 22/28 PS (16/21 kW) und Siedekühlung (Verdampfungskühlung). Er hatte bereits das typische Bulldog-Aussehen, das bis zur Einstellung der Fertigung prägend blieb. Verändert wurde es nur noch durch die einige Jahre später eingeführte, wesentlich effektivere Thermosiphonkühlung. Ab dieser Zeit hießen die Bulldogs „Kühlerbulldog“.

Die HR-Baureihe hatte auch schon den bis zur Umstellung auf Halbdiesel- und Volldieseltechnik eingebauten Motor mit ca. 10,3 Liter Hubraum, resultierend aus einem Bohrung-Hub-Verhältnis von 225 mm/260 mm. Der Prototyp des HR war sogar noch mit Allradantrieb und Differentialsperren ausgestattet.

Dem Zwang zur Einsparung wurde jedoch der Allradantrieb und sogar die Differenzialsperre geopfert, und ab dieser Zeit gab es nur mehr einzylindrige hinterradangetriebene Bulldogs bis zum Ende der Fertigung. Durch Änderung der Enddrehzahl von zuerst 500 min−1 mit 22/28 PS (16/21 kW), später 35 PS (26 kW) bis zu 750 min−1 mit 45/55 PS (33/40 kW) konnte dieser Motor bis in die 1950er-Jahre im Wettbewerb bestehen.[19][20] Der hohe Verbrauch der Glühkopftechnik erforderte jedoch ein Umdenken, und so wurde in den 1950er-Jahren zuerst auf Mitteldruckmotor[19][21] und Mitteldruck-Glühkopfmotor mit Direkteinspritzung[22][23][24][25] später auf Dieselmotor umgestellt.[26][27][28]

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurde ein weiterer kleinerer Bulldog mit 15 PS (11 kW) vorgestellt, der sogenannte Bauernbulldog. Er hatte bereits ein mechanisches Hubwerk für Anbaugeräte. Auch eine mittlere Baureihe (Typ HN) mit ca. 4,7 Liter Hubraum wurde gebaut.[29]

Sondermodelle

Während der Bulldog-Ära gab es verschiedene Baureihen mit heute zum Teil seltsam anmutenden Namen vom einfachen „Ackerluft-Bulldog“ über „Verkehrs-Bulldog“ bis hin zum Schnellläufer „Eil-Bulldog“, den es mit festem Führerhaus und Schnellgang gab. Diese Begriffe, zu denen noch der „Gummibulldog“, der „Doppelbulldog“, der „Teerölbulldog“ und etliche weitere gehören, bezeichneten Ausstattungsmerkmale.

Der Gummibulldog war die Straßenausführung des HL mit Elastikbereifung (eine Vollgummibereifung, bevor die Luftreifen eingesetzt wurden), der Doppelbulldog hatte – im Gegensatz zum normalen HL – ein Zweiganggetriebe. Der Teerölbulldog war speziell für den Einsatz dieses Treibstoffs mit einem geänderten Zündsack im Glühkopf ausgerüstet. Von diesen Fahrzeugen existieren heute weltweit nur noch wenige. In Deutschland sind noch drei Exemplare bekannt, davon eines als „Ackerluft-Teeröl-Bulldog“ (D 9506 d), der so 1936 original ausgeliefert wurde. Ansonsten wurde er nur als Acker-Teeröl-Bulldog (D 9500 d) produziert.[30]

Nachbauten

- In Frankreich wurde der Traktor 7506 unter dem Namen Le Percheron in Lizenz gebaut.

- In Argentinien gab es den in Lizenz gebauten (Pampa Bulldog) Typ Pampa T01

- In Polen wurde der Lanz-Bulldog Typ D 9506 als Ursus C-45 gebaut.

- In Australien gab es einen KL Bulldog von Kelly & Lewis Ltd.

Lanz Bulldog im Museum

Eine große Ausstellung von Lanz-Bulldog-Traktoren befindet sich in dem Deutschen Traktoren- und Modellauto Museum in Paderborn. Darüber hinaus sind zahlreiche erhaltene Bulldogs im vom sogenannten Lanz-Leo (eigentlich Leo Speer, † 2016) gegründeten Lanz-Museum Mitterrohrbach zu besichtigen. Auch das John-Deere-Forum in Mannheim besitzt einige Exemplare.

Kurpfälzer Meile der Innovationen

Auf der Kurpfälzer Meile der Innovationen erinnert eine Bronceplatte an die Konstruktion des Lanz-Bulldog.[31]

Zitat

Von Fritz Huber stammt das Zitat: „Ein Schlepper kann nicht einzylindrig genug sein!“

Literatur

- Norman Poschwatta: Lanz-Bulldog-Album Bilder aus vergangenen Zeiten. Kleine Vennekate Verlag, Lemgo 2021, ISBN 978-3-948437-04-6.

- Norman Poschwatta: Der Wehrmachts-Bulldog. In: Jahrbuch Traktoren. Jahrgang 2007, Podszun, Brilon 2006, ISBN 3-86133-425-9.

- Norman Poschwatta: Unverwüstlich: Bulldog zu Ulbrichts Zeiten. In: Jahrbuch Traktoren. Jahrgang 2008, Podszun, Brilon 2007, ISBN 978-3-86133-460-6.

- Norman Poschwatta: Lanz Bulldog Fotoalbum 1910-1960. Band 17, Kleine-Vennekate, Lemgo 2013, ISBN 978-3-935517-70-6.

- Norman Poschwatta: Lanz-Bulldog-Album Bilder aus vergangenen Zeiten. Podszun, Brilon 2008, ISBN 978-3-86133-479-8.

- Peter Schneider: Typenkompaß Lanz Bulldog 1921 - 1960. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-613-01980-9.

- Kurt Häfner: Typenbuch Lanz Bulldogs, vier Jahrzehnte LANZ-Bulldogs von 1921 bis 1962. Kosmos, Stuttgart 2002, ISBN 3-440-09151-1.

- Martin Häfner: Lanz Bulldog Erfolgsgeschichte eines Klassikers; von 1921 bis 1945. Heel, Königswinter 2006, ISBN 3-89880-564-6.

- Udo Paulitz: Lanz-Bulldog. Komet, Königswinter 2008, ISBN 978-3-89836-791-2.

Weblinks

Commons: Lanz Bulldog – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Wikibooks: Traktorenlexikon: Lanz – Lern- und Lehrmaterialien

- Lanz Bulldog Homepage mit umfangreichen Informationen. Auf: lanz-bulldog-homepage.de (Archiv) ( vom 9. Februar 2017 im Internet Archive).

- Technik des Lanz Glühkopfmotors. Auf: lanz-bulldog-homepage.de (Archiv) ( vom 16. März 2019 im Internet Archive).

- Informationen zur Technik der Lanz Bulldogs ( vom 1. September 2014 im Internet Archive) Auf: schlepperfreunde-nordbaden.de

- Informationen zur Technik der Lanz Bulldogs. ( vom 1. September 2014 im Internet Archive) Auf: schlepperfreunde-nordbaden.de

- Auszug aus dem Buch: „Das Jahr des jungen Landwirts – II. Teil – Maschinen und Geräte“ von Johannes Knecht aus dem Jahr 1952. ( vom 1. Mai 2016 im Internet Archive) Auf: schlepperfreunde-nordbaden.de

- MTZ 1953(01) – Neue Wege im Glühkopfmotorenbau – Der Neue Glühkopfmotor der Heinrich Lanz AG., Mannheim. Halbdiesel-Motor mit Direkteinspritzung. ( vom 1. Mai 2016 im Internet Archive) MTZ Jahrgang 14, 1. Januar 1953. Auf: schlepperfreunde-nordbaden.de (PDF, 4 S., 3,3 MB).

- Lanz Bulldog: Systematischen Übersicht der Lanz Typen von Glühkopf-Bulldogs von 1921–1945., auf: Lanz Bulldog Homepage (Archiv) ( vom 4. Juli 2018 im Internet Archive).

- Lanz Bulldog: Sammlung von LANZ-Glühkopfbulldog-Prospekten. Anzahl der Prospekte: 228, auf: Lanz Bulldog Homepage (Archiv) ( vom 4. Juli 2018 im Internet Archive)

- Der sparsame Lanz Bulldog. VDI-Nachrichten Sonderdruck vom 15. November 1952 (PDF, 4 S., 2,1 MB, Archiv). ( vom 11. August 2016 im Internet Archive)

- Stationärbetrieb von Zusatzgeräten mittels Transmissionsriemen über die Riemscheibe des Lanz Bulldog: Lanz: Bauer & Arbeiter. Zeitschrift 1938, Heft 3 Seite 5 (PDF, 16 Seiten, ca. 4 MB), ( vom 26. März 2019 im Internet Archive) / Lanz: Bauer & Arbeiter. Zeitschrift 1938, Heft 2 Seite 6, (PDF, 16 S., ca. 4 MB), ( vom 23. März 2019 im Internet Archive) / Bild 1, / Bild 2, / Bild 3, / Bild 4, / Bild 5, / Bild 6, (Quelle: Lanz Bulldog Homepage, www.lanz-bulldog-homepage.de) / Bild 7, / Bild 8, (Quelle: fahrzeugbilder.de) / Bild 9 (Quelle: Bunter Nachmittag mit Dreschmaschine. In: Schaumburger Nachrichten vom: 17. März 2013) / Lanz-Bulldog mit mobilem Mahlwerk (Quelle: willi-winsen.de) / Kreissäge mit Transmissionsantrieb (Quelle: Wikipedia) / Brecher knackt härteste Feldsteine. Kieler Nachrichten vom: 20. August 2012 (Archiv).

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.