Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Karol Szymanowski

polnischer Komponist Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Remove ads

Karol Maciej Szymanowski ([], * 6. Oktober 1882 in Timoschowka (heute Ukraine); † 29. März 1937 in Lausanne) war ein polnischer Komponist und der bedeutendste Vertreter der Komponistengruppe Junges Polen um 1900. Sein Werk umfasst spätimpressionistische Klavierwerke, Violin- und Klavierkonzerte, Kammermusik, vier Sinfonien, Lieder, Opern, Ballette und das Chorwerk Litania.

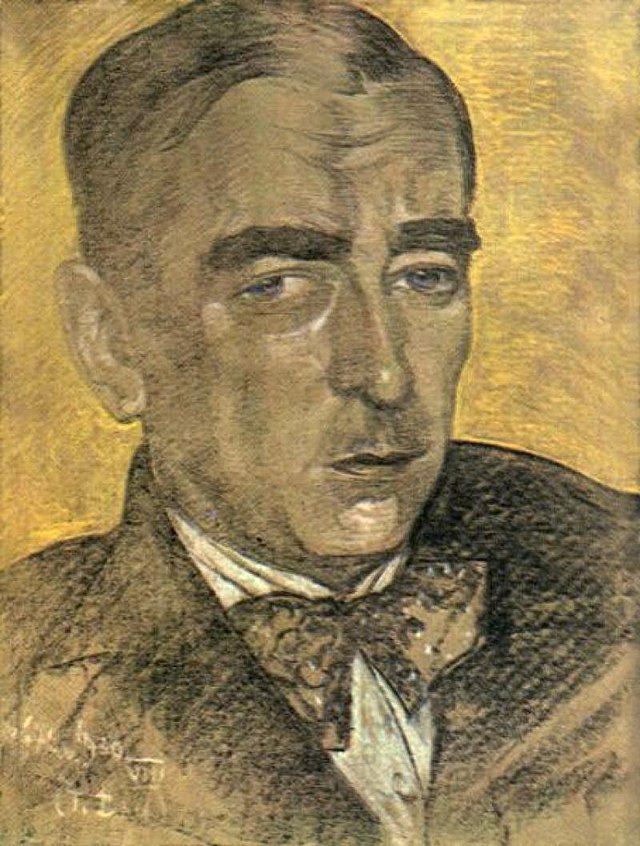

Zeichnung von Witkacy

In Polen wurde er abgelehnt, während seine Kompositionen im Ausland aufgeführt wurden. Er ging 1908 nach Italien und lebte von 1910 bis 1914 in Wien, wo er durch den Impressionismus und die frühen Ballette Strawinskis schöpferisch beeinflusst wurde. 1919 nach Polen zurückgekehrt, erlebte er seine dritte Stilwende, indem er nun Anregungen aus der polnischen Volksmusik aufnahm und kompositionstechnisch Béla Bartók zum Vorbild nahm.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Karol Szymanowski war der Sohn von Stanisław Korwin-Szymanowski und Anna Szymanowska, geb. Taube. Mit sieben Jahren erlernte Karol das Klavierspiel und begann mit ersten Kompositionsversuchen. In Jelisawetgrad machte er im Jahre 1900 das Abitur, anschließend nahm er das Musikstudium am Musikinstitut Warschau (heute Fryderyk-Chopin-Universität für Musik) auf. Er schloss sich einer Gruppe junger polnischer Komponisten an, die einen eigenen Verlag gründeten.

Am 6. Februar 1906 wurde die Konzert-Ouvertüre op. 12 uraufgeführt. 1909 schrieb Szymanowski seine 2. Sinfonie und erhielt erste Preise für seine Kompositionen. Zwischen Reisen nach Italien (1909 und 1910) sowie Nordafrika (1914) wohnte der Komponist 1911 und 1912 hauptsächlich in Wien. 1914 lernte er Igor Strawinski kennen. Die 3. Sinfonie, Lied der Nacht, entstand ab demselben Jahr (bis 1916). Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 kehrte Szymanowski an seinen Geburtsort zurück, wo er bis 1917 blieb.

1917 entstanden die ersten Pläne zur Oper Król Roger (König Roger). Nachdem das Haus seiner Familie in Tymoszówka im Herbst 1917 zerstört worden war, zog die Familie nach Jelisawetgrad um. Hier beschäftigte sich Szymanowski fast zwei Jahre lang ausschließlich mit Literatur. Er schrieb einen Roman namens Efebos und schenkte seinem jugendlichen Liebhaber Boris Kochno eine russische Übersetzung dieses Buches. Szymanowski ließ das Buch nie verlegen. Das Manuskript ging beim Angriff auf Warschau 1939 verloren; erhalten sind jedoch eine von Jarosław Iwaszkiewicz verfasste Inhaltsangabe sowie 150 Seiten in russischer Übersetzung, die später in Paris aufgefunden wurden.[1]

1919 ließ sich Szymanowski wieder in Warschau nieder. Mittlerweile wurden seine Werke in ganz Europa und auch in den USA gespielt. 1926 wirkte er als Juror bei den Weltmusiktagen der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (ISCM World Music Days) in Zürich. Von Szymanowski wurden bei den ISCM World Music Days 1923 in Salzburg die Hafis-Lieder, 1924 in Salzburg die Klavieretüden op. 33, 1924 in Prag das 1. Violinkonzert, 1925 in Venedig das Streichquartett op. 31, 1931 in Oxford/London die Polnischen Lieder für Chor a capella, 1936 in Barcelona sein 2. Violinkonzert und 1937 in Paris die 4. Sinfonie aufgeführt.[2][3] Im Jahr 1926 fand auch die Uraufführung von Król Roger in Warschau statt. Ein Jahr später wurde Szymanowski Direktor des Konservatoriums Warschau (heute Fryderyk-Chopin-Universität für Musik). Er bemühte sich um eine Reform der musikalischen Ausbildung und geriet dabei in Konflikt mit konservativen Dozenten. 1929 bat er um seine Entlassung. Im selben Jahr wurden das 1. Bild seines Balletts Harnasie sowie sein Stabat Mater uraufgeführt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich; mehrere Kuraufenthalte bewirkten nur eine vorübergehende Linderung. Nach der Anerkennung des Konservatoriums als Höhere Musikschule 1930 wurde Szymanowski zum Rektor des Konservatoriums ernannt.

1931 legte er dieses Amt nieder und übersiedelte nach Zakopane. Sein kompositorisches Schaffen in diesem Jahr umfasst das 2. Violinkonzert und die 4.Sinfonie (Sinfonia Concertante), welche wenige Jahre später bei den ISCM Weltmusiktagen 1936 und 1937 mit internationalem Erfolg aufgeführt wurden. Szymanowski geriet in finanzielle Bedrängnis und unternahm zahlreiche Konzertreisen. 1935 fand die Uraufführung des gesamten Balletts Harnasie in Prag statt. 1935 erlebte er mit diesem Stück einen weiteren Triumph in Paris. Im selben Jahr wurde Szymanowski zum Ehrenmitglied der International Society for Contemporary Music ISCM gewählt.[4] Wegen der erneuten Verschlechterung seiner Gesundheit (Tuberkulose) reiste Szymanowski nach Davos und 1936 nach Südfrankreich, nach Grasse und Cannes und schließlich in ein Sanatorium in Lausanne, wo er 1937 starb.

Remove ads

Rezeption

In Polen tragen das Karol-Szymanowski-Museum Zakopane, die Musikakademie Katowice sowie die Philharmonie Krakau seinen Namen. Nach dem Ballett Harnasie ist seit 1980 der Harnasie Hill auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln benannt. Ebendort trägt auch der Szymanowski-Eisfall seinen Namen.

Sexuelle Orientierung

Es gilt als gesichert, dass Szymanowski gleichgeschlechtlich bzw. päderastisch orientiert war. Bereits um 1914 berichtete er dem befreundeten Pianisten Arthur Rubinstein, wie er bei einem Aufenthalt in Taormina einigen jungen Männern beim Baden zusah und seine Augen nicht von ihnen abwenden konnte. Von da an sah sich Szymanowski selbst als homosexuell an.[5] Seine Oper Król Roger ist voller Homoerotik: so verliebt sich König Roger in den Hirtenjungen, der eine Religion der unbegrenzten Sinnlichkeit, Freiheit und des Genusses propagiert, sich aber später als Dionysos entpuppt. Oft wird hierin auch Szymanowskis eigener Kampf zwischen (christlicher) Moral und Konvention und seinem Freiheitswillen gesehen.[6][7] Sein fragmentarisch erhaltener päderastischer Roman Efebos handelt von der gleichgeschlechtlichen Liebesgeschichte der Hauptfigur Alo Łowicki und bezieht Szymanowskis Erlebnisse in Italien mit ein. Mit dem 15-jährigen Boris Kochno, den er als außerordentlich schön beschrieb, ging er 1919 eine Beziehung ein, wie Szymanowski Rubinstein gestand. Die Beziehung ging allerdings zu Bruch, als Kochno sich in Sergei Djagilew verliebte.[1]

Musik

Szymanowskis Werke werden oft als eine Symbiose von mehreren Einflüssen beschrieben, manchmal auch als polnischer Impressionismus bezeichnet. Sicherlich hat sich der Komponist von der französischen und russischen Moderne, insbesondere von Strawinski und Ravel, inspirieren lassen. Seine oftmals ekstatische Musik zeigt aber auch eine Hinwendung zur Harmonik von Alexander Skrjabin und bewegt sich an der Grenze der Tonalität. Szymanowski war ein nationaler Komponist Polens, der etliche Lieder auf polnische Texte und Volksmelodien schrieb und sich mit seinen Wurzeln schöpferisch auseinandersetzte.

Szymanowskis Hauptwerk besteht aus zwei Opern, Ballettmusik, vier Sinfonien, zwei Violinkonzerten, Liedern und Kammermusik.

Remove ads

Werke

Zusammenfassung

Kontext

Diese Liste umfasst neben allen mit Opusnummern versehenen Werken auch diejenigen Kompositionen, die in den wissenschaftlichen Gesamtausgaben der Universal Edition Wien bzw. PWM Kraków Berücksichtigung fanden.

Auf die zahlreichen Bearbeitungen seiner Werke wird in dieser Liste höchstens vereinzelt hingewiesen. Skizzen, Fragmente, divergierende Versionen und unvollendete Werke wurden nicht berücksichtigt (Ausnahme Agave op. 38).

Die Opusnummern geben durchaus Anlass zur Irritation, da zwei Nummern doppelt (37 und 46), drei Nummern gar nicht (39, 45, 47) besetzt sind. Dies ist vermutlich auf einen Fehler des Komponisten zurückzuführen.

Remove ads

Literatur

- Michał Bristiger (Hrsg.): Karol Szymanowski in seiner Zeit. Fink, München 1984, ISBN 3-7705-2234-6.

- Danuta Gwizdalanka: Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-447-10888-1.

- Piotr Szalsza: Szymanowski, Karol. In: Oesterreichisches Musiklexikon. Online-Ausgabe, Wien 2002 ff., ISBN 3-7001-3077-5; Druckausgabe: Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, ISBN 3-7001-3067-8.

- Teresa Chylińska (Hrsg.): Karol Szymanowski: Briefwechsel mit der Universal Edition 1912–1937. Universal Edition, Wien 1981, ISBN 3-7024-0161-X.

- Gerd Sannemüller: Karol Szymanowski. In: Musica. Band 21, 1967, S. 268–269.

- Gerd Sannemüller: Zur Frage des Stils bei Karol Szymanowski. In: Neue Zeitschrift für Musik. Band 133, 1972, S. 436–438.

- Alistair Wightman: Karol Szymanowski. His Life and Work. Ashgate, Aldershot u. a. 1999, ISBN 1-85928-391-8.

- Didier van Moere: Karol Szymanowski. Fayard, Paris 2008, ISBN 978-2-213-63774-7.

- Hubert Kennedy: Karol Szymanowski, his Boy-love Novel, and the Boy he Loved. In: Paidika. Amsterdam 3.1994, ISSN 0167-5907.

- Boguslaw Maciejewski, Felix Aprahamian: Karol Szymanowski and Jan Smeterlin. Correspondence and Essays. Allegro Press, London 1960.

- Jim Samson: Music in Transition. A Study of Tonal Expansion and Atonality, 1900–1920. W. W. Norton & Company, New York 1977, ISBN 0-393-02193-9.

Remove ads

Weblinks

Commons: Karol Szymanowski – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Werke von und über Karol Szymanowski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Noten und Audiodateien von Karol Szymanowski im International Music Score Library Project

- Infos über Karol Szymanowski ( vom 30. September 2007 im Internet Archive) (englisch)

- König Roger. Oper in drei Akten von Karol Szymanowski. Bregenzer Festspiele, 2009

- Website der Szymanowski-Stiftung (polnisch)

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads