Narr

unweiser Darsteller oder Spaßmacher Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Narr in der Gesellschaft

Zusammenfassung

Kontext

Als Narr wird eine männliche Person bezeichnet, welche sich töricht verhält oder sich auf lächerliche Weise irreführen oder täuschen lässt.[1] Die weibliche Entsprechung (auch historisch) ist Närrin. Es gibt daneben den Narren als ein bildliches und literarisches Motiv, das auch eine enge Beziehung zur Fastnacht hat und konkrete visuelle Attribute herausbildete. Darüber hinaus spricht man vom Narren, wenn jemand diesen für ein Publikum spielt, ohne einer zu sein.[2] Diese drei sind sehr unterschiedlich, beeinflussten sich in ihrer Entstehungsgeschichte und Wahrnehmung aber gegenseitig, so dass sie nur schwer voneinander zu trennen sind.

„Durch ihre soziale Ausnahmestellung und durch ihre Losgelöstheit vom gesamten Ordo-Gefüge waren die Narren.....zwangsläufig auch in ihrem Tun und Handeln an keinerlei Normen gebunden. Darauf beruht die inzwischen sprichwörtlich gewordene Narrenfreiheit.“[3] Sie wird in mittelalterlichen Texten definiert als „omnem dicendi libertatem impune ferre (die Freiheit, alles zu sagen, ohne dafür bestraft zu werden)“.[4]

Der Auftritt des Narren in der Öffentlichkeit hat eine kulturelle und politische Funktion. In der närrischen Jahreszeit (11. November bis Aschermittwoch) wird der Wechsel vom Narren zum König durchgespielt, im Kölner Karneval tritt ein Mann als »Jungfrau« auf, die Bürgermeister müssen in dieser Zeit den Schlüssel zur Stadt übergeben. So werden die politischen Kämpfe symbolisch – gewaltfrei und unter Lachen – noch einmal auf die Bühne gebracht: „Die Inszenierung einer verkehrten Welt, in welcher die Narren das Kommando übernahm, überlebte … trotz offizieller Verbote der christlichen Kirche durch das Mittelalter bis in die Gegenwart.“[5]

Künstliche und Natürliche Narren

Im Mittelalter unterschied man zwei Arten von Narren, die natürlichen und die künstlichen Narren. Als natürliche Narren galten Geisteskranke, geistig Behinderte und Missgestaltete.[6] Die künstlichen Narren waren Menschen, die sich dumm oder tölpelhaft stellten, absichtlich Scherze trieben (sogenannte „Schalksnarren“).[7] Diese Menschen mussten ein gewisses Maß Intelligenz besitzen, um glaubwürdig in die Rolle des Narren schlüpfen zu können. Man erfreute sich ihrer Unterhaltung und entwickelte eine gewisse Sympathie und Bewunderung ihnen gegenüber. Zu den „natürlichen Narren“ dagegen wahrte man lieber Distanz; diesen Menschen drohte je nach Ausmaß ihrer Missbildung die Isolierung von der Gesellschaft. Manche Städte unterhielten sogenannte Stadtnarren, die zur allgemeinen Belustigung Späße treiben durften. Ihre Entlohnung bestand meist aus erbettelten Gaben. Im frühen Hochmittelalter waren es vor allem körperlich Behinderte oder Kleinwüchsige, Hofzwerge, die wie Raritäten zum Teil in Käfigen gehalten wurden, aus denen man auch (wie im Sprichwort) einen Narren machte. Die Herrscher wetteiferten darin, wer den spektakulärsten Narren in seiner Sammlung hatte. Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren es zunehmend Menschen, die sich nur dumm stellten oder über besonderes künstlerisches oder humoristisches Talent verfügten, die als Unterhalter engagiert wurden. Teilweise gab es an Höfen Narrenausbilder, die auffällige Kinder aus der Umgebung zusammensuchten und sie zu Hofnarren ausbildeten.

Närrische Schriften und Reden im Umfeld der Kirchen

Zusammenfassung

Kontext

Auch die Päpste Paul II., Julius II. und Leo X. haben Hofnarren beschäftigt, Hadrian IV. lehnte sie ab.[8] Auch kirchliche Institutionen (Papst, Kardinäle, Bischöfe, Priester und Mönche) missbrauchen die Macht und werden daher von satirischen Schriftstellern unter dem Deckmantel närrischer Kritik kommentiert. Zu ihnen gehört Thomas Murner aus Straßburg, der 1520 eine Streitschrift gegen die Verkäuflichkeit der weltlichen Obrigkeit und die Torheit der Theologen verfasste ebenso wie Johann Geiler von Kaysersberg, Professor für Theologie in Freiburg (1476) und Domprediger in Straßburg (1478). Er predigte häufig in Bezug auf Sebastian Brandts Narrenschiff. Johannes Pauli, ein Franziskanermönch aus dem Elsass veröffentlichte 1522 unter dem Titel „Von Schimpff und Ernst“, Kurzgeschichten „zur Besserung der Menschen“.[9]

Im Straßburger Münster war in der Nähe des Schwalbennestes der Orgel eine für die Kirchenbesucher deutlich sichtbare lebensgroße mechanische Puppe angebracht (der Rohraffe, auch: Roraffe), die vom Orgelpult aus hin und her bewegt werden konnte. Gelegentlich versteckte sich ein Mann mit weittragender Stimme hinter dieser Figur in der Orgel und „führte gotteslästerliche Reden und deklamierte Spottverse auf die geistliche und weltliche Obrigkeit….. ganz besonders an Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes und der Heiligen Weisheit.“[10]

In den Akten des Pariser Konzils von 1212 werden Geistliche erwähnt, die gleichzeitig als Hofnarren tätig sind: Sie gehen ihrer Standesrechte verlustig, wenn sie das länger als ein Jahr tun.[11]

Etymologie

Die Herkunft des deutschen Wortes Narr (mhd. narre, ahd. narro) ist nicht sicher geklärt. Der Romanist Friedrich Christian Diez hat eine Ableitung vom spätlat. Wort nārio in der Bedeutung von Nasenrümpfer, Spötter empfohlen.[12][13] Es existieren eine Reihe von Bezeichnungen, die teilweise synonym genutzt werden, aber nicht immer deckungsgleich sind: z. B.: Tor, Schalk, Schelm, Gaukler. Das betrifft auch die Begriffsgeschichte in nicht-deutschsprachigen Kulturen. Andere Autoren vermuten, dass sich das Wort Narbe die sprachliche Wurzel mit dem Begriff Narr teilt und somit etwas Eingeschrumpftes, Verkrüppeltes, also auch den geistig beschränkten Menschen meint.[14] Auch verwachsene Früchte an Bäumen werden Narren genannt.[15]

Entstehungsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Das Motiv des Narren ist biblischen Ursprungs. Das Buch der Psalmen nennt ihn in der lateinischen Version noch Insipiens (wörtlich: einsichtslos, unverständig, töricht, lernunfähig, unverbesserlich):

„Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus“

„Der Narr sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott“

– Psalm 53

In den deutschen Übersetzungen finden wir für Insipiens die Benennung Narr. Luther nutzt in seiner Übertragung noch die Bezeichnung T[h]or.

Die Textstelle markiert den Beginn eines Psalms, weshalb in den Handschriften häufig eine illustrierte Initiale eingefügt wurde, die den Insipiens darstellt. Anhand dieser Darstellungen in verschiedenen Bibelausgaben über mehrere hundert Jahre hinweg kann die visuelle Entwicklung des Narrentypus mit der Entstehung und Veränderung seiner spezifischen Attribute belegt werden.

Der biblische Kontext zeigt aber auch, wie die Idee des Narren in seinem Anfang zu verstehen war. Der Insipiens ist das Gegenteil vom Sapiens (siehe auch: Homo Sapiens), dem weisen Menschen, der an späterer Stelle des gleichen Buches erwähnt wird:

„res principium sapientiae timor Domini sen doctrina“

„Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit“

Demzufolge lebe der weise Mensch in der Erkenntnis Gottes. Dem Narren fehle diese Gotteserkenntnis.[16]

Der Narr und der Teufel sind darum in der Wahrnehmung eng miteinander verwandt und werden gemeinsam als Gegenspieler Gottes verstanden. Vor allem in der Fastnacht komplettieren sich die beiden Figuren gegenseitig. Das geht zurück auf Augustinus, der Anfang des 5. Jahrhunderts seine Schrift Vom Gottesstaat verfasste. Dieser stehe, so Augustinus, in bleibendem Gegensatz zum sogenannten civitas terrena bzw. diaboli (dem irdischen Reich unter der Herrschaft des Teufels).[17]

Um 1400 übertrugen Theologen dieses Modell auf die Fastnacht, in der der Teufel los sei, während in der Fastenzeit die Menschen wieder gottgefällig leben. In der Folge trugen die Menschen zur Fastnacht Teufels-Verkleidungen, die teilweise aus den Requisiten der Kirche entliehen wurden, die zu Prozessionszwecken gedient hatten. Mitunter wurden aber auch ganz neutrale Masken (sogenannte Glattlarven) genutzt, die eher freundlich erschienen. Dahinter, so die Vorstellung, verberge sich aber niemand anderes als der Teufel selbst. Um 1500 kam dann neben den Teufeln und Verführern der Narr als weiterer Figurentypus hinzu.[16]

Narrenattribute

Im weiteren Verlauf des Mittelalters veränderte sich diese Figur hin auf eine Karikatur der Menschen in der Gesellschaft, nicht zuletzt der Herrscher. Jetzt trug sie ein, in den mittelalterlichen Kleiderordnungen nicht vorgesehenes farbiges Kleid, oft ein Mi-Parti, das mit Schellen behängt war oder ein graues Gewand, das an das Fell des Esels erinnern sollte. Die Keule hatte sich als Gegenstück zum Zepter zur Marotte weiterentwickelt, an der sich ein kleines Köpfchen befindet, später wahlweise zum Spiegel, einem Zeichen, dass der Narr verblendet und blind für Gott sei. Oftmals wird die Figur mit einer Gugel, einer zipfeligen Mütze oder Kappe dargestellt, die ebenfalls mit Schellen behangen ist. Ein angedeuteter Hahnenkamm und Eselsohren gehörten genauso dazu. Die Kappen sind die Gegenstücke fürstlicher Kronen.[18]

Die Kleidung realer Menschen wie Hofnarren und Menschen mit geistigen Behinderungen wurden zeitweise mit Narrenattributen versehen, um anderen erkennbar zu machen, dass sie diese nicht ernst nehmen oder vorsichtig sein sollten. Im Sachsenspiegel, dem ältesten deutschen Rechtstext ist ein geistig Behinderter abgebildet, der einen anderen schlägt. Er trägt illustrativ das Narrenkleid. Der Sachsenspiegel sagt, dass diese Menschen rechtlich nicht belangt werden sollen, sondern deren Vormund.[19]

Hofnarr

Zusammenfassung

Kontext

Griechische und römische Antike

Die Ursprünge der Institution des Hofnarren liegen bereits in der griechischen und römischen Antike. Erste Beschreibungen finden sich in Xenophons Satire Symposion: Dort gehört der Komödiant, der die Gäste nachahmt, ständig widerspricht oder sie auf andere Weise belustigt, zum Programm eines gelungenen Abends.[20] Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders des Großen unterhielt eine „Gesellschaft der Sechziger“, deren Aufgabe es war, provozierende Sprüche zu verfertigen. Daher entstand „das Sprüchwort, wenn einer etwas Lächerliches gesagt hatte: Dieses haben die Sechziger gesagt.“ Lukian berichtet Szenen mit dem Spaßmacher Satyrion, „einem hässlichen Kerl mit einem geschorenen Kopfe und noch einigen wenigen übrig gebliebenen Haaren“.[21] Im Dialog Der in die Enge getriebene Zeus schildert er eine Diskussion zwischen Zeus und Kyniskos, der dem Gott ständig widerspricht.[22] Unter dem römischen Kaiser Augustus finden wir den Dichter Horaz am Tisch sowohl des Kaisers wie des Maecenas, wo es zu seinen Pflichten gehört, die hohen Herren zu unterhalten. Er gehörte allerdings zu den „geehrten Parasiten“, die sich durch intellektuelle Brillanz und nicht durch platte Komik auszeichneten.[23]

Im Römischen Reich findet sich eine erste Form der Institutionalisierung, als beim Einzug des römischen Kaisers in Rom nach einem erfolgreichen Kriegszug ein – meist besonders hässlicher – Sklave direkt hinter ihm mitgeführt wurde, um ihn an die Vergänglichkeit seines Ruhmes zu erinnern (Memento mori). Der Sklave saß bei Triumphzügen auf dem Wagen des Kaisers und hatte die Aufgabe ihm zu sagen: „Du sollst nicht hoffärtig sein, weil du auf diesem Wagen fährst, weil man dich mit Ehren überhäuft. Ich bin genauso ein Mensch wie du. Du kannst eines Tages noch gleich werden wie ich. Deshalb sieh dich vor!“[24]

Mittelalter und beginnende Neuzeit in Europa (1500–1700)

Warnende Hinweise auf Gott und Tod

Die zweite geistesgeschichtliche Wurzel des Hofnarren findet sich in Psalm 53: „Der Tor sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott.“ Die Leugnung Gottes ist nicht nur die größte Sünde, sondern auch die größte Torheit. Diese Einsicht soll den Herrscher in jeder Stunde seines Lebens begleiten. Deshalb wird der Narr schon in den frühesten Handschriften als warnender Gegenspieler des von Gott eingesetzten Königs verstanden und abgebildet.

„Beschränktheit, Torheit, Tick oder gar heller Wahnsinn gelten als göttliche Auszeichnung, die dem Betroffenen fromme, respektvolle Scheu seiner Mitmenschen einträgt, ihn vielfach auch unverantwortlich macht und außerhalb der Gesetze stellt. Da aber ebenso der Herrscher als Abgesandter Gottes und Beauftragter des Himmels gilt, so stehen sich Fürst und Narr in geheimnisvoller Wechselbeziehung, ja in mystischer Verwandtschaft gegenüber. Sie gehören zusammen wie die Brennpunkte einer Ellipse.“

Das Hofnarrentum war eine ideengeschichtlich klar begründete Institution, die fast immer ein fester Bestandteil des Hofstaates war. Die Hofnarren als „Offizianten“ (in einem festen höfischen Amt) sollten ursprünglich ihren Herrn nicht belustigen, sondern ihn als ernste Figur ständig daran erinnern, dass auch er der Sünde verfallen könne, und in religiöser Deutung seinem Herrn als Erinnerer an die Vergänglichkeit seines menschlichen Daseins dienen. Sie waren also eine soziale Institution zulässiger Kritik.

Die Wahrheit im Scherz offen aussprechen

Narren hatten zu Teilen an Fürstenhöfen auch die politische Funktion, zu Zeiten absolutistischer Herrschaft die einzigen zu sein, die dem Fürsten noch die Wahrheit übermittelten, ihn an das Geschehen in seinem Herrschaftsbereich ankoppelten. Sei es, dass sie selbst als Spaßmacher oder Künstler scharfe Beobachter des Zeitgeschehens waren oder aber sich von Ratgebern und Hofleuten zur Übermittlung von Informationen oder Meinungen instrumentieren ließen und Wahres und Nachdenkenswertes dem Fürsten übermittelten. Dinge, die ein „normaler Mensch“ wegen des Zornesrisikos sich nicht vor Publikum oder Zeugen zu sagen getraut hätte, weshalb man eben noch den Narren vorschicken konnte. Wenn die Meinungen und Mitteilungen ungefällig waren, dann tat man es eben als „Narretei“ ab. Auch die Parodierung von Adeligen war den Hofnarren erlaubt. Der Hofnarr gehört zum ständigen (und bezahlten) Personal, mit dem der Fürst sich umgibt und er hat die Aufgabe, das Verhalten des Fürsten teils öffentlich, teils vertraulich zu kommentieren und ihm einen kritischen Spiegel vorzuhalten. Seine gesonderte Stellung mit der fehlenden Bindung an gesellschaftliche Normen ermöglichte dem Narren einen besonders großen Handlungsfreiraum – da alles, was er sagte, aufgrund seiner „Narrheit“ als nicht ernst betrachtet werden konnte:

„Zwar ist es schon so, dass den Königen die Wahrheit verhasst ist. … Doch erstaunlicherweise verhält es sich bei …. Narren so, dass man sich aus ihrem Mund nicht nur die Wahrheit, sondern auch unverblümte Verunglimpfungen mit größtem Vergnügen anhört; das führt soweit, dass dasselbe Wort, entschlüpft es einem Weisen, ein todeswürdiges Verbrechen wäre, von einem Narren ausgesprochen hingegen unglaubliches Entzücken hervorruft. Der Wahrheit wohnt nämlich eine gewisse ursprüngliche Kraft inne, Vergnügen zu bereiten, sofern sie auf jede Beleidigung verzichtet; diese Gabe aber haben die Götter einzig den Toren verliehen.“

Um etwa 1470 zeigen Bildnachweise wie sich die Antinomie zwischen dem Herrscher und dem Narren auch äußerlich manifestiert: Der Krone entspricht die Narrenkappe, dem Zepter der Narrenstock mit seinem Konterfei (Marotte), die Glöckchen am Saum kaiserlicher Gewänder entsprechen den Narrenschellen und die Narrenorden den kaiserlichen Auszeichnungen. Häufig trägt er daneben auch eine Glaskugel, die die Eitelkeit alles Vergänglichen symbolisiert und den Herrscher – wo immer der nach ihm begegnet – an das Todesrisiko mahnt.[27]

Die amtliche Stellung an den Höfen

Es lässt sich nicht genau rekonstruieren, wann man diese Idee in einer Person verkörpert sehen wollte, die als lebender Widerspruchsgeist neben einem Fürsten herlief. In Frankreich bestand sie möglicherweise schon im zehnten, spätestens aber im elften Jahrhundert (in deutschen Fürstentümern etwa 100 Jahre später). Dort heißen seither die Schachfiguren der „Läufer“, die jeweils neben dem König und der Dame stehen, „Les Fous“ – die Narren.[28]

Der klassische Hofnarr begann sich spätestens seit dem 14. Jahrhundert von der allgemeinen „Narrenfigur“ zu unterscheiden. Erste Nachweise finden sich am Hof von Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund: er hat an seinem Hof in Mechelen 1473 das Amt des Hofnarren Le Glorieux institutionalisiert.[29] Für seine kritischen Anmerkungen wird er unvorhersehbar und willkürlich belohnt oder bestraft, verliert aber seinen Posten nicht. Die Planstellen für einen Hofnarren umfassten nicht nur die Verpflichtung, den Fürsten unangenehme Wahrheiten zu sagen, sondern ihm auch in anderen Situationen dienlich zu sein, so etwa als Vorleser, Übersetzer, teilweise auch in politischen Verhandlungen.[30] Wer dazu nicht fähig war, wurde mit einfacheren Diensten beschäftigt, so etwa Holz holen, Küchen- und Servierdienste leisten. Narren fanden sich sowohl im ritterlichen Gesinde als auch an Fürstenhöfen. Die Bedeutung des Hofnarren – auch in der Rangfolge der Ämter – zeigt sich (wie Werner Mezger hervorhebt) oft klarer als in schriftlichen Dokumenten in der Bildersprache des Mittelalters. Niklas Türing d. Ä. zeigt in seinem Relief im Prunkerker unter dem Goldenen Dach‘l in Innsbruck (1459 – 1519) den Kaiser neben seinem Kanzler (vermutlich Niclas Ziegler) und – auf Augenhöhe mit dem Kanzler – einem dieser Narren Während der Kanzler sich dem Kaiser zuwendet, scheint der Narr ihn zu ignorieren und gestikuliert ins Volk:„Der Narr repräsentiert das genaue Gegenteil des Kanzlers und umgekehrt. Diese Idee entspricht voll und ganz dem Geist des Mittelalters …“[31]

Im Lauf der Zeit wurde es ein Zeichen des höfischen Glanzes, mehrere Hofnarren zu beschäftigen. Am Hof Kaiser Maximilians I. wurden vier künstliche und sechs natürliche Narren unterhalten.[32] Peter der Große unterhielt zwölf Hofnarren und daneben ca.siebzig Hofzwerge beiderlei Geschlechts, deren Hochzeiten er förderte, um weiteren Zwergennachwuchs zu erhalten.[33]

Auch in privaten Haushalten einflussreicher Politiker werden Hofnarren angestellt, so etwa beim englischen Lordkanzler Thomas Morus.[34]

Viele Hofnarren konnten ihre Stellung am Hof für ihre eigenen finanziellen und gelegentlich auch erotischen Interessen nutzen. Unter ihnen ist erwähnenswert die französische Närrin Mathurine de Vallois (Mathurine la Folle)(ca. 1589 – c.a. 1627), die an den Höfen Heinrichs III., Heinrichs IV. und Ludwigs XIII. tätig war und sich zusätzliches Geld damit verdiente, dass sie Hofklatsch drucken ließ und eigenhändig auf dem Pont Neuf in Paris ans gemeine Volk verkaufte – eine erste „Narrenjournalistin“.[35]

Rechtsstellung der Hofnarren

„Das Rechtsprivileg des offenen Wortes und der Redefreiheit, auf dem die ganze historische Bedeutung des Hofnarrentums beruht, ist ursprünglich ein religiöses Tabu, denn aus dem Wahnwitzigen spricht Gott…… Auch erfüllt der Narr parlamentarische und publizistische Funktionen zu Zeiten, in denen das Volk schweigen muss und Medien unbekannt sind“[36]

Das oben erwähnte Privileg der Narrenfreiheit, das gleichzeitig die Pflicht zur Kritik enthielt,[37] ist aber an die Gnade des Herrschers gebunden, sich das gefallen zu lassen, was der Narr ihm zu sagen hat. Es ist also durch das Risiko jederzeitigen Widerrufs gefährdet. Das musste Pietro Gonella am herzoglichen Hof von Ferrara erleben. Er starb unter tragischen Umständen: weil der Fürst sich über ihn allzu sehr ärgerte, beschloss er, ihn zum Schein zum Tode zu verurteilen, um ihn nachhaltig zu erschrecken. Als der Kopf auf dem Richtblock lag, wurde er nicht enthauptet, sondern mit einem Eimer Wasser übergossen. Da erlitt er einen Herzinfarkt.[38]

Die Beziehung des Hofnarren zu seinem Fürsten ist an ihn persönlich geknüpft, er darf ihn „mein Herr Vetter“ anreden, ihn duzen, er darf sich verweigern, ihm Fuß oder Hand zu küssen, er hat jederzeit auch unangemeldet Zutritt – aber all das ist eine „ständige Vertauschung von Fantasie und Wirklichkeit, von Bild und Spiegelbild“. Das drückt sich auch in der Kleidung des Hofnarren aus, die die ständische Kleiderordnung karikiert.[39] Um diese Stellung abzusichern, wird der Hofnarr in die Ämterhierarchie des Hofes einbezogen und bekleidet dort den untersten Rang, wenn er nicht aufgrund besonderer Fähigkeiten befördert wird.

Unter Karl dem Kühnen erhielt als erster der Narr Le Glorieux (Der Glorreiche) den Titel Fou de Roi en titre d’office (offizieller Narr des Königs) bestätigt durch einen besoldeten Rang, also Verpflegung, Unterkunft, Besoldung usw., innerhalb des burgundischen (für seine Nachfolger: Spanischen) Hofzeremoniells. Daneben lebten die Hofnarren von Trinkgeldern, Bestechung und Schmiergeldern.[40]

Dieses Modell wurde dann von anderen europäischen Höfen übernommen. Am kurfürstlichen Hof zu Dresden betrug das Jahresgehalt der beamteten Hofnarren neben Sachleistungen und Trinkgeldern 150 Goldgulden, also fünfmal so viel wie der Wechsel, mit dem die Studenten auskommen mussten.[41]

Kardinal Richelieu beauftragte begabte Geistliche sowohl mit unterhaltsamen als auch mit politischen Aufgaben und hat ihnen bedeutende Ämter verschafft: Abbé Francois de Boisrobert wurde als Komödiendichter Mitglied der 1635 von Richelieu gegründeten Académie française, Godeau wurde Bischof von Grasse. Der Kapuzinerpater Charles d’ebra de Raconis erlangte die Stellung eines Bischofs von Lavaur und Theologieprofessors an der Sorbonne. Clemens Amelunxen ordnet sie als Hofnarren ein,[42] eine Zuordnung, die andere Autoren jedenfalls für Boisrobert nicht teilen.[43] In Einzelfällen finden wir den Gelehrten, der gleichzeitig für Unterhaltung sorgt, schon in der Antike, so etwa den berühmten Juristen Ulpian am Kaiserhof von Byzanz 200 n. Chr.[44]

Das Ende der Tradition

Im Lauf der drei Jahrhunderte, in denen die Hofnarren als offizielle Mitglieder der Hofhaltung tätig waren, verschob sich die Bedeutung des Amtes immer mehr auf unterhaltsame und nützliche Tätigkeiten. Das Ende des Hofnarrenamtes beginnt dort, wo es seinen Anfang nahm – in Frankreich. Jetzt erhalten auch die Mätressen der Herrscher Hofämter. Louis XIV. entließ 1661 seinen letzten „fou en titre“ (Angély), weil er die Marquise de Maintenon („Maitresse du Roi en titre“) beleidigt hatte. Daneben förderte er vor allem Molieres Komödien, von denen er insgesamt vierzehn in Auftrag gab. Er wollte mehr Unterhaltung als Kritik anhören.[45]

In der Folgezeit waren es die dem jeweiligen Herrscher nahestehenden Frauen, die sein Ohr hatten und ihm auch unliebsame Wahrheiten sagen konnten. Schließlich waren es die Ideen der Aufklärung und die sich entwickelnde kritische und satirische Presse, die die Rolle des Hofnarren als Spiegel von Gott und Teufel obsolet machten.[46] Die jetzt noch bestellten Hofnarren werden nicht mehr unter Menschen mit Entstellungen oder der Fähigkeit zu sarkastischen Scherzen gesucht, sondern gelangen eher durch Zufall in ihre Ämter. Ein typischer Fall ist Peter Prosch (1744–1804). Den Zugang zu den Höfen erlangte er meist als fliegender Händler von gesuchten Produkten wie etwa Handschuhen und Spitzen, übernahm aber auch Posten als Nachtstuhlverwalter (Entleerung des Nachtgeschirrs) oder Nachtkommandanten und ließ sich so von einem Herrn zum anderen empfehlen. So kam er durch ganz Europa, darunter nach Wien, München, Regensburg, Würzburg, Bamberg, Straßburg, Köln, Aachen, Brüssel, Antwerpen, Paris, Salzburg und Prag.[47] „An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert beschleunigte sich der Niedergang des Hofnarren rapide, weil nun seine ursprüngliche Bedeutung, die bis dahin immerhin noch bekannt gewesen war, endgültig in Vergessenheit geriet.“[48]

Eine der letzten tragischen Figuren war der Historiker Jacob Paul von Gundling. Gundling wird nicht als Hofnarr berufen, sondern als Hofrat und später Oberzeremonienmeister, der dem König Friedrich I. vor allem im Tabakskollegium zu allen möglichen Themen Rat geben soll. Das tut er in akademisch steifer Weise und völlig humorlos. So wird er selbst zum Gegenstand von Witzen, an denen er teilnehmen muss.[49] Der König, der die Ansicht vertritt, „Gelehrte sind Salbader und Narren“, ernennt ihn – vielleicht um das zu beweisen – pro forma sogar zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und adelt ihn 1724. Gundling wird auch danach immer wieder gegen seinen Willen verpflichtet, das königliche Tabakskollegium zu erheitern und drastische Späße zu seinen Lasten zu erdulden. So wurde er alkoholkrank und als er 1731 an einem Magengeschwür starb, beerdigte man ihm in einem Sarg, der einer Weinflasche nachgebildet war,[50] auf dem geschrieben stand: „Gundling hat nun ausgesoffen/und forthin nichts mehr zu hoffen/von dem Wein in diesem Fass;/auch beim Abschied schmerzt ihn das.“[51]

In Preußen verabschiedete Friedrich der Große am 1. April 1744 seinen letzten Hofnarren Baron von Pöllnitz, den er von seinem Vater Friedrich Wilhelm I. als unterhaltsamen und vielgereisten Zeitgenossen übernommen hatte, mit einem ausführlichen, spaßhaft abgefassten Zeugnis, in dem unter anderem vermerkt war: „Er verstand übrigens durch seine Verdienste sich bei denjenigen nützlich und gefällig zu machen, welche die Bosheit seines Verstandes und die geringen Güte seines Herzens kannten.“ Zugleich wurde das Amt aufgehoben, „weil Wir dafür halten, dass nach besagtem Baron kein Mensch würdig sei, es zu bekleiden.“[52]

Berühmte Hofnarren

Die Institution eines Hofnarren findet sich in der Antike noch nicht, im Mittelalter entstehen allerdings literarische Verweise auf die antiken Satiriker, die die mittelalterliche Praxis in älteren Kulturen zu verankern suchen. So umgibt Hans Zainer 1496 den biblischen König Salomo mit dem Bauern Marcolfus und seiner Frau Bulikana, die mit dem weisen König in geistigen Wettstreit treten.[53]

Im 14. Jahrhundert kam jedoch mehr und mehr in Mode, sich neben den „natürlichen Narren“ auch Spaßmacher zu halten. Ein Beispiel hierfür ist der Lieblingshofnarr Kaiser Maximilians I. (1459–1519), Kunz von der Rosen, ein intelligenter Mann, der es verstand, durch seine Späße und seine Anmerkungen nicht selten zum Nachdenken anzuregen. So wurde er einmal vom Rat des Kaisers befragt, was er von einem Friedensangebot halte. Von der Rosen antwortete darauf mit der Frage, wie alt er geschätzt werde. Nach einigen Versuchen sagte er, dass er schon über 200 Jahre alt sei, da er schon mindestens zwei Friedensangebote in Kraft treten gesehen habe, die beide über jeweils 100 Jahre abgeschlossen wurden.[54]

Nichtsdestoweniger hielten sich die Fürsten auch weiterhin natürliche Narren, zum Beispiel den Narren namens Claus Narr von Ranstedt, einen stiernackigen, verwirrten Mann, der an verschiedenen Höfen in der Gegend des heutigen Sachsens mehr oder weniger „herumgereicht“ wurde. Claus Narr wurde als natürlicher Narr auf einer Landstraße entdeckt, als dem Kurfürsten Ernst von Sachsen sein Verhalten auffiel. Nach seinem Tod 1486 wurde er von Kurfürst Albrecht übernommen, danach vom Erzbischof von Magdeburg, danach von Friedrich dem Weisen und dem Kurfürsten Johann der Beständige. Nach 1530 ist er gestorben. Er soll den Einsturz einer Brücke vorausgesagt und einen Brand in einem entfernt liegenden Schloss wahrgenommen haben. Viele seiner Sprüche und Verhaltensschilderungen sind in Volksbüchern wiedergegeben.[55]

Hans von Singen (auch: Hensle, Henslin), geboren um 1500 im Dorf Singen war Hofnarr des Markgrafen Philipp von Baden, danach bei dessen Bruder Markgraf Ernst von Baden-Durlach an dessen Hof zu Pforzheim. In dessen Auftrag wurden 1533 zwei Silbermedaillen mit dem Kopf des Hofnarren und der Inschrift „Der witzigste König der Narren und Albernen“ geprägt, die ihn mit einer Krone zeigen, die statt der Zacken Eselsohren trägt. Er ist vermutlich auch auf dem Narrenbrunnen in Ettlingen abgebildet[56] und trägt die Inschrift: LAS MICH UNFERACHT BEDENCK DER WELT WYSHEYT UND BRACHT IST VOR GOT EIN DORHEIT GEACHT! (= Verachtet mich nicht, bedenket: Alle Weisheit und Pracht dieser Welt wird von Gott nur als Torheit betrachtet!).[57]

Ludovico il Moro hielt an seinem Mailänder Hof einen Narren, den er „il Signore“ nannte und von dem man behauptete, er sei in Wirklichkeit der frühere Sultan Mahomet II. gewesen.[58]

Hans Kuony, Hofnarr des Herzogs Leopold I. von Österreich, warnte ihn vor einem Angriff auf die Eidgenossenschaft. Als die Schweizer sich in der Schlacht am Morgartenpaß wirksam verteidigen konnten, wurde er als Ratgeber hoch geschätzt.[59] Der Erzherzog soll als Dank für diesen und anderen gute Ratschläge seines Hofnarren dessen Geburtsort Stockach das Privileg gegeben haben, jährlich am Schmutzigen Donnerstag das Stockacher Narrengericht abzuhalten, eine Tradition, die bis heute fortwirkt.[60]

Johann Wernher Graf von Zimmern (1480 – 1548) ließ sich in seinem Hof in Meßkirch von Wolf Scherer unterhalten, der Peter Letzkopf genannt wurde, weil er eine Hirnverletzung hatte.[61]

Probst Schmidhäuser von Straßburg unterhielt im 16. Jahrhundert den Narren Peter, der als Hausdiener zuverlässig war, aber glaubte, unsichtbar zu werden, wenn man ihm eine Krebsschale oder einen gespaltenen Hühnerknochen auf die Nase setzte. Damit konnten die Gäste des Geistlichen ihre Scherze treiben.[62]

Bei den Fürsten von Este gab es am Hof von Ferrara zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert drei Hofnarren mit dem Namen Gonella[63] von denen einer auch in einem Gemälde von Jean Fouquet (um 1450) abgebildet ist.[64]

Als Narren engagierte Menschen konnten gelegentlich auch Karriere machen. Beispiel hierfür ist der Zwerg Perkeo, der als kleinwüchsiger Spaßmacher am Heidelberger Schloss begann und aufgrund seiner Intelligenz, seiner Kenntnisse und Einsatzfreude Haushofmeister des Kurfürsten wurde.

August der Starke übernahm von seinem Vorgänger, dem Bruder Johann Georg IV. bei Regierungsantritt 1694 den Hofnarren Friedrich Wilhelm Baron von Kyau (1654– 1733) und stellte danach die Narren Joseph Fröhlich und Gottfried Schmiedel (Hoftaschenspieler) ein. Beide sind auf dem Dachgesims des Moritzburger Stadtgebäudes als Halbfiguren abgebildet. Dann folgte Rat Leppert, der gleichzeitig Rollen an Graf Brühls Privattheater übernahm. Sie alle waren nicht in der klassischen Rolle des provozierenden Verkünders der Wahrheit, sondern überwiegend als Unterhalter tätig.[65]

David F. Faßmann (1683–1744). 1737 schrieb er seine Autobiografie, aus der sich ergibt, wie er vom Amtsschreiber bis zum Hofmeister immer höhere Stellungen an etlichen fürstlichen Höfen in England, England, Frankreich und Italien erreichte. Ab 1726 finden wir ihn für etwa fünf Jahre lang im Tabakskollegium Friedrichs I. als Kollegen von Jacob Paul von Gundling. Er hat den Ruf des preußischen Königs wohl deshalb angenommen, weil er nicht nur den Titel Geheimer Staats-Kriegs- und Domänenrat erhielt, sondern auch in verschiedenen Publikationen Interna aus dem Hofleben veröffentlichen konnte.[66]

Narren außerhalb Europas

Zusammenfassung

Kontext

Bei vielen Theaterstilen in Indien sorgt ein Narr oder eine komische Figur für den Kontakt der Schauspieler mit dem Publikum. Während die Hauptdarsteller innerhalb einer streng reglementierten Formensprache agieren, besteht die Komik des Narren darin, bewusst alle Normen der Theaterbühne und der Gesellschaft zu missachten. Vermutlich wurde die Figur des Narren (sanskrit Vidushaka) im altindischen klassischen Sanskrittheater im 1. Jahrtausend v. Chr. aus einem bereits vorhandenen Volkstheater übernommen. Dieses Theater lebt heute noch im südindischen Kutiyattam fort. Im Natyashastra,[67] dem um die Zeitenwende entstandenen grundlegenden Werk über Tanz, Theater und Musik, wird der Vidushaka als zwergenhafte Kreatur beschrieben. Möglicherweise wurden um diese Zeit wie im Alten Ägypten Kleinwüchsige zur Unterhaltung vorgeführt.[68] Narren sind heute in Indien ein unverzichtbarer Handlungsbestandteil vom volkstümlichen Unterhaltungstheater Nautanki über das religiöse Tanztheater Ras lila bis zum Besessenheitsritual Mutiyettu.

Ein legendärer indischer Spaßmacher und Hofnarr, Ramakrishna aus dem Dorf Tenali, soll im 14. Jahrhundert am Hof des Königs Krishna Deva Raya von Vijayanagar gewirkt haben. Er verstand es, auf Beleidigungen des Königs so geschickt zu reagieren, dass dieser ihn nicht bestrafen konnte. Sein Leben wird bis heute in Schattenspielen dargestellt.[69]

Narr heute

Zusammenfassung

Kontext

Heute wird das Wort Narr nur noch selten als abwertende Bezeichnung für Menschen verwendet, die sich unvernünftig verhalten. Erhalten hat sich allerdings der Volksmund-Spruch „Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“. In einigen Dialekten, so z. B. im Österreichischen und Bayerischen, werden Konnotationen zum Narren weiterhin in der Umgangssprache gebraucht (z. B. „narrisch werden“ für verrückt werden oder „Narrenhaus“ für Irrenhaus bzw. psychiatrische Anstalt oder „ins Narrnkastl schaun“ für geistesabwesend ins Leere starren). Ebenso sind sprichwörtliche Redensarten zuweilen gebräuchlich, wie: „Ein Narr und sein Gold sind bald getrennt“. Geblieben ist auch die Formulierung „vernarrt sein“ für „total verliebt sein“, wobei Fehler und Schwächen der geliebten Person bzw. des geliebten Gegenstandes vom Verliebten ignoriert werden; auch hier wiegt die negative Bedeutung schwer.

Der Begriff Hofnarr wird heute nur noch negativ verstanden. Wenn Künstlern politische Immunität gewährt wird, »macht man aus ihnen Hofnarren«.[70]

Insbesondere in der Zeit vor Aschermittwoch, also der Fastnacht oder dem Karneval, tritt die Figur des Narren heute noch häufig auf. So werden Karnevalsteilnehmer heute auch Narren genannt.

Die Stadt Conwy in Wales besitzt seit 2015 (nach über 700 Jahren) mit Russel Erwood wieder einen offiziellen Stadt-Narren.[71]

Kulturelle Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Die Bedeutung der Funktion des Narren für die Gesellschaft ist früh erkannt und dargestellt worden. Im Tarotspiel, dessen älteste Wurzeln vermutlich aus dem ägyptischen Kulturkreis stammen, gehört der Narr zu den zweiundzwanzig zentralen Figuren, die das menschliche Leben bestimmen.[72] Wir brauchen ihn für unser seelisches Überleben, eine Figur, die über uns lacht und über die wir uns amüsieren, weil wir den Ernst des Lebens sonst nicht ertragen könnten. Diese Funktion übernehmen auch einige Figuren der Commedia dell’arte wie der Arlecchino (Harlekin), der Pierrot oder die Pulcinella. In den deutschsprachigen Volkstheatern sehen wir seit dem Mittelalter den Hanswurst, den Kasper, das Hänneschen, in England den Punch und Jack Pudding, den Jan Klaassen in den Niederlanden, den Mester Jockel in Dänemark oder die Petruschka in Russland. Das Theater hat sich auch später des Themas immer wieder angenommen, um zu zeigen, wie der Narr gleichzeitig den König und sich selbst spiegeln und spielen kann. Shakespeare zeigt das im King Lear.

Die Figur des Narren in der Literatur

Narrenliteratur wird eine volkstümliche, satirische Literatur genannt, die eine Beschreibung der menschlichen Schwächen durch Karikierung und Übertreibung zum Inhalt hat und darin eine Belehrung des Lesers, sowie eine Kritik des Zeitgeistes beabsichtigt. Oftmals wurde hierbei die Figur des Narren benutzt, um die Gesellschaft als solchen zu karikieren. Diese Texte, die nicht selten satirisch gestaltet sind, knüpfen an eine Tradition an, die bis zu Lukian von Samosata (2. Jahrhundert n. Chr.) bzw. dem griechischen Kyniker Menippos von Gadara (3. Jahrhundert v. Chr.) reicht. Die verhältnismäßig späten Illustrationen in Psalterhandschriften können jedoch nicht dafür stehen, dass es die Figur des Narren bzw. Hofnarren nicht schon viel früher gegeben hat. Bereits Karl der Große verbot 789 dem Klerus in seinem Reich, sich neben Jagdhunden, Falken und Adlern auch „Spaßmacher“ zu halten. Auch sind Spaßmacher aus der Antike bekannt, wobei hier im Zweifel ist, inwiefern sie tatsächlich als Narr oder Hofnarr fungierten.

Besonders im ausgehenden Mittelalter hatte die Narrenliteratur Hochkonjunktur. Dazu gehören Sebastian Brants Narrenschiff (1494), das Lob der Torheit (1509) von Erasmus von Rotterdam. Sie waren Bestseller der Zeit des frühen Buchdrucks. Weitere Texte entwickeln den Typus noch einmal zum Schildbürger und Schelm bzw. Schalk weiter, die nicht mehr selbst geblendet sind, sondern anderen einen Spiegel vorhalten, damit diese sich selbst erkennen oder ihre Narrheit offenbart wird. Beispiele sind die Geschichten von Till Eulenspiegel (1515) und Der abenteuerliche Simplicissimus (1668/69) von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. In der modernen Literatur findet sich z. B. die Erzählung "Hopp-Frosch" von Edgar Allan Poe mit dem Hofnarren gleichen Spitznamens als Titelfigur.

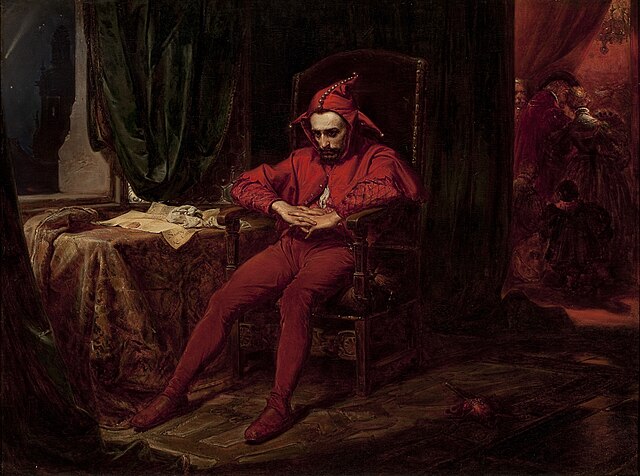

Die Figur des Narren in der bildenden und darstellenden Kunst

Narren, insbesondere Hofnarren, wurden mit ihren Attributen immer wieder bildlich oder figürlich dargestellt, so in Bildern von Diego Velasquez und in den Büsten bzw. Figurinen von Joseph Fröhlich, des Hofnarren Augusts des Starken. Der polnische Maler Jan Matejko (1838–1893) stellte in mehreren Gemälden den Hofnarren Stańczyk († um 1560) dar, wie er trotz glänzenden Erfolgen des polnischen Staats zu seinen Lebzeiten pessimistisch in die Zukunft schaut, in der – zu Matejkos Lebzeiten – Polen als Staat nicht existierte.

Trotz ihres geringen Ansehens in der Gesellschaft fand die Figur des Narren immer wieder auch Eingang in die klassische Musik, sogar als Protagonist.[73] Berühmte Beispiele hierfür sind Rigoletto von Giuseppe Verdi und Der Bajazzo von Ruggero Leoncavallo.

Eine heute noch verbreitete Darstellung des Hofnarren findet sich im Joker aus den Kartenspielen Canasta, Rommé und anderen, mit den typischen Attributen: ein lachender Mann in kunterbunter Kleidung mit schellenbehangener Narrenkappe, oft gedoppelt durch eine Marotte mit seinem Konterfei, gelegentlich auch mit einem Musikinstrument.

Schachvariante Jester’s Game

In dieser Variante (deutsch: Spiel des Narren) operiert der Narr als Spielfigur mit den Zugmöglichkeiten von Turm, Läufer und Springer, ohne jedoch schlagen zu können. Zugleich kann er nur geschlagen werden, wenn er von zwei Parteien gleichzeitig bedroht wird, und die Figur, die ihn schlägt, verlässt mit ihm zusammen das Brett. Der Bezug zwischen Spiel und realem Hofnarren ergibt sich wie folgt: Wer einen Hofnarren schlug, vergriff sich an einer wehrlosen Person und schlug sich dadurch selbst.

Heilige Narren

Sowohl in der christlichen wie der jüdischen Tradition wird hin und wieder von heiligen Narren gesprochen. Ausgehend von einer tragischen Interpretation des Lebens Jesu Christi hat sich eine breite von dieser inspirierte Narrenliteratur besonders in Russland (siehe Jurodiwy) entwickelt. Der Narr in Christo ist im Osten bereits im 6. Jahrhundert durch Symeon von Emesa belegt. Später wurde er besonders in der russisch-orthodoxen Kirche durch den Heiligentypus der beim Volk hoch angesehenen Gottesnarren verkörpert. Außer in vielen russischen Legenden findet sich die Figur des Narren in Christo etwa bei Nikolai Leskow in seiner Erzählung Der Gaukler Pamphalon (1887). In der Westkirche zählt z. B. Franz von Assisi zu den Vorbildern dieser Figur in Literatur und Film. In Deutschland hat sie Gerhart Hauptmann in seinem Roman Der Narr in Christo Emanuel Quint aufgenommen.

Die Tradition des Narren in Christo geht auf einige Zeilen des Apostels Paulus zurück: Einerseits mimt Paulus selbst einmal rhetorisch den Narren (2 Kor 11,1.16 EU und 2 Kor 12,10f EU), andererseits stellt er die christliche Weisheit als Narretei vor der Welt dar (1 Kor 3,18 EU).

In der jüdischen Tradition ragt der chassidische Rabbi Sussja von Hanipol hervor, den immer wieder die „Entzückung“ ergriff, der Vögel aus ihren Käfigen entließ, um ihnen die Freiheit zu geben und der deshalb als Narr Gottes bezeichnet wurde.[74]

Siehe auch

- Narrenturm, Narrenbrunnen, Narrenzunft, Der Hofnarr (Film), Gebrüder Narr

- Clown, dummer August, Joker, Harlekin, Hanswurst, Gauch Jeck, Kasper, Pierrot, Schalk, Scharlatan, Schlemihl, Spielmann (Musiker)

- Commedia dell’arte, lustige Figur, Alt-Wiener Volkstheater

- Die Hofnarrenchronik, tschechoslowakische Filmkomödie aus dem Jahr 1964 von Karel Zeman

Literatur

Primäre Literatur

- Abraham a Sancta Clara: Hundert Ausbündige Narren. Nach der Ausgabe von 1709. Mit einem Nachwort von Wilfried Deufert und 101 Tafeln von Johann Christoph Weigel. Harenberg, Dortmund (= Die bibliophilen Taschenbücher. Band 51).

- Friedrich Nick: Die Hof- und Volksnarren sammt ihrer närrischen Lustbarkeiten. J. Scheible, Stuttgart 1861;

- Band 1: Die Hofnarren, Lustigmacher, Possenreißer und Volksnarren älterer und neuerer Zeiten. Ihre Spässe, komischen Einfälle, lustigen Streiche und Schwänke.

- Band 2: Das Komische und Groteskkomische in Schaudarstellungen verschiedener Zeiten und Nationen, Narren- und Esels-Feste, närrische Lustbarkeiten und lustige Possen, Gecken und Narren-Orden. Auch andere komische, weltliche und kirchliche Belustigungen, Curiositäten usw.

- Erasmus von Rotterdam: Moriae Encomium Declamatio. Schürer, Straßburg 1511 (als: Das Lob der Narrheit. Aus dem Lateinischen des Erasmus. Von Wilhelm Gottlieb Becker. Mit Kupfern von Chodowiecky. bei Georg Jacob Decker, Berlin / Leipzig 1781; als: Das Lob der Narrheit. Mit vielen Kupfern nach den Illustrationen von Hans Holbein und einem Nachwort von Stefan Zweig. Diogenes, Zürich 1987, ISBN 3-257-21495-2).

- Sebastian Brant: Das Narrenschyff. (PDF; 75,6 MB). Johann Bergmann, Basel 1494.

- Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgaben von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben (= Neudrucke deutscher Literaturwerke. NF Band 5). Herausgegeben mit einer Einleitung von Manfred Lemmer. 3., erweiterte Auflage. Niemeyer, Tübingen 1986, ISBN 3-484-17005-0.

Sekundäre Literatur

- Clemens Amelunxen: Zur Rechtsgeschichte der Hofnarren. de Gruyter, Berlin / New York 1991, ISBN 3-11-013217-6 (ausschnittsweise bei Google Books).

- Edgar Barwig, Ralf Schmitz: Narren. Geisteskranke und Hofleute. In: Bernd-Ulrich Hergemöller (Hrsg.): Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Neu bearbeitete Ausgabe. Fahlbusch, Warendorf 2001, ISBN 3-925522-20-4, S. 220–252.

- Peter Burke: Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Rudolf Schenda. Klett-Cotta, Stuttgart 1981, ISBN 3-12-930630-7.

- Karl Friedrich Flögel: Geschichte der Hofnarren. Liegnitz / Leipzig 1789 (Nachdruck: Olms, Hildesheim / New York 1977).

- Peter Fuchs: Hofnarren und Organisationsberater. Zur Funktion der Narretei, des Hofnarrentums und der Organisationsberatung. In: Marie-Christin Fuchs (Hrsg.): Konturen der Modernität. Systemtheoretische Essays II. transcript, Bielefeld 2005, ISBN 3-8394-0335-9, S. 17–35 (online auf: books.google.de).

- Hadumoth Hanckel: Narrendarstellungen im Spätmittelalter. Freiburg (Breisgau) 1952 (Maschinenschriftlich; Freiburg (Breisgau), phil. Dissertation vom 29. Mai 1952).

- Barbara Könneker: Wesen und Wandlung der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus. Brant, Murner, Erasmus. F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1966. (Zugleich: Universität, Frankfurt am Main, Habilitations-Schrift.)

- Maurice Lever: Zepter und Schellenkappe. Zur Geschichte des Hofnarren (= Fischer. 10502). Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-596-10502-1 (fr. Originalausgabe: Le Sceptre et la Marotte. Historie des Fous de Cour, Paris 1983).

- Lutz S. Malke (Hrsg.): „La Folie“. Wahnsinn und Narrheit im spätmittelalterlichen Text und Bild. Heidelberg 1990.

- Lutz S. Malke: Narren. Porträts, Feste, Sinnbilder, Schwankbücher und Spielkarten aus dem 15.–17. Jahrhundert. Berlin 2001.

- Hadumoth Meier: Die Figur des Narren in der christlichen Ikonographie des Mittelalters. In: Das Münster. Jg. 8, Heft 2, 1955, ISSN 0027-299X, S. 1–11.

- Katharina Meiser, Sikander Singh (Hrsg.): Narren, Clowns, Spaßmacher. Studien zu einer Sozialfigur zwischen Mittelalter und Gegenwart. Wehrhahn, Hannover 2020, ISBN 978-3-86525-754-3.

- Dietz-Rüdiger Moser: Fastnacht, Fasching, Karneval. Das Fest der „verkehrten Welt“. Edition Kaleidoskop, Graz u. a. 1986, ISBN 3-222-11595-8.

- Heiner Meininghaus: Narrenzepter oder Marotten. In: Weltkunst. 72. Jg., Nr. 13, November 2002, ISSN 0043-261X, S. 2031–2033.

- Werner Mezger, Irene Götz: Narren, Schellen und Marotten. Elf Beiträge zur Narrenidee (= Kulturgeschichtliche Forschungen. Band 3). 2., verbesserte Auflage. Kierdorf, Remscheid 1984, ISBN 3-922055-98-2.

- Werner Mezger: Hofnarren im Mittelalter. Vom tieferen Sinn eines seltsamen Amts. Universitätsverlag, Konstanz 1981, ISBN 3-87940-186-1.

- Werner Mezger: Narrenidee und Fastnachtsbrauch. Studien zum Fortleben des Mittelalters in der europäischen Festkultur (= Konstanzer Bibliothek. Band 15). Universitätsverlag, Konstanz 1991, ISBN 3-87940-374-0. (Zugleich: Freiburg (Breisgau), Universität, Habilitations-Schrift, 1990.)

- Friedrich Nick: Die Hof- und Volksnarren, sammt den närrischen Lustbarkeiten der verschiedenen Stände aller Völker und Zeiten. 2 Bände. Stuttgart 1861.

- Walter Nigg: Der christliche Narr. Artemis, Zürich 1956.

- Beatrice K. Otto: Fools are everywhere. The Court Jester Around the World. University of Chicago Press, 2001, ISBN 0-226-64091-4.

- Wolfgang Promies: Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie. Hanser, München 1966.

- Heinz-Günter Schmitz: Das Hofnarrenwesen der frühen Neuzeit. Claus Narr von Torgau und seine Geschichten. Münster Westf. 2004, ISBN 3-8258-4644-X.

- John Southworth: Fools and Jesters at the English Court. Sutton, Stroud 1998, ISBN 0-7509-3477-8.

- Erica Tietze-Conrat: Dwarfs and Jesters in Art. London 1957.

Weblinks

Wiktionary: Narr – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Commons: Narr – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wikisource: Sachsenspiegel – Quellen und Volltexte

Wikiquote: Narr – Zitate

- Robert Schurz: Bloßstellen auf Deutschlandfunk.de

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.