Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

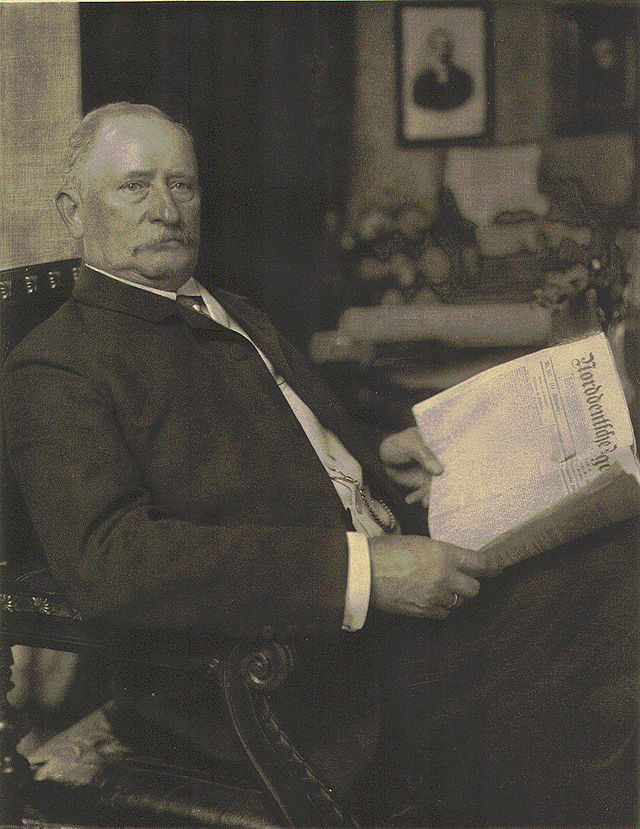

Heinrich Ohlendorff

Hamburger Kaufmann und Unternehmer Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Heinrich Ohlendorff (* 17. März 1836 in Hamburg; † 3. Juli 1928 ebenda; vollständiger Name: Heinrich Jacob Bernhard Freiherr von Ohlendorff) war ein 1873 nobilitierter und 1889 zum Freiherrn erhobener Hamburger Kaufmann, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit seinem Bruder Albertus zum größten Guano-Importeur im Deutschen Reich aufstieg. Er betätigte sich auch als Investor und Zeitungsverleger und übernahm zahlreiche Ehrenämter in seiner Vaterstadt.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Ohlendorff war der Sohn des Landschaftsgärtners Johann Heinrich Ohlendorff und wuchs in dessen Haus im Botanischen Garten vor dem Dammtor auf. Nach dem Besuch des Johanneums und einer privaten Lehranstalt absolvierte er eine kaufmännische Lehre und trat mit 20 Jahren als Prokurist in die Firma seines älteren Bruders Albertus ein. Als diese 1857 infolge einer Weltwirtschaftskrise in Konkurs ging, gründete Heinrich Ohlendorff seine eigene Firma Ohlendorff & Co. und übernahm nunmehr seinen Bruder als Prokurist und später als Teilhaber („Associé“). Der Handel mit dem als Düngemittel genutzten Guano aus Chile bescherte beiden Brüdern ein großes Vermögen, das sie beide in umfangreichem Grundbesitz anlegten. Heinrich pachtete 1867 zunächst rund 12.000 Morgen Land in Volksdorf, Bergstedt und Sasel und kaufte zwei Jahre später ein 62.000 Quadratmeter großes Grundstück in Hamm, auf dem er von dem Architekten Martin Haller ein schlossartiges Palais im Stil der Neorenaissance errichten ließ. 1879 bis 1885 errichtete Haller für Ohlendorff in Volksdorf ein Sommer- und Gutshaus, den Vorgängerbau der von seinem Sohn Hans 1929 errichteten Ohlendorff’schen Villa.

Als das Guano-Geschäft einbrach, weil der Chilesalpeter als preisgünstige Alternative aufkam, zog sich Ohlendorff 1884 gegen den Willen seines Bruders aus der gemeinsamen Firma zurück und investierte sein Vermögen verstärkt in Immobilien, zum Beispiel in den Bau des 1886 eröffneten Dovenhofs, der mit elektrischem Licht, Paternoster und anderen Komforteinrichtungen als Prototyp des modernen Kontorhauses in Deutschland galt. Bereits in den 1870er Jahren hatten die Brüder gemeinsam mit der Norddeutschen Bank die Norddeutsche Allgemeine Zeitung erworben. Mit diesen publizistischen Mitteln traten sie für Bismarcks Einigungspolitik sowie Hamburgs Zollanschluss an das Deutsche Reich ein, wofür sie beide mit der Erhebung in den Freiherrnstand geehrt wurden.[3]

Er war mit Elisabeth Ohlendorff verheiratet, aus der Ehe gingen zehn Kinder hervor. Nach ihm ist die Heinrich-von-Ohlendorff-Straße in den Hamburger Stadtteilen Volksdorf und Bergstedt benannt.

Heinrich von Ohlendorff war Mitglied des Vorstandes des Hamburger Renn-Clubs.[4] Er war zeitweilig Mitglied des Verwaltungsrates des Zoologischen Gartens in Hamburg.[5]

Remove ads

Auszeichnungen

- 18. März 1872 Königlicher Kronen-Orden III. Klasse.[6]

- 1877 Franz-Joseph Orden, Komtur.[7]

- 1881 Rote Adler-Orden, III. Klasse[8]

- 1890 Christus-Orden, Kommandeur.[9]

Literatur

- Karin von Behr: Heinrich Ohlendorff. In: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie. Band 2. Christians, Hamburg 2003, ISBN 3-7672-1366-4, S. 305–307.

- Karin von Behr: Die Ohlendorffs. Aufstieg und Untergang einer Hamburger Familie, Ed. Temmen, Bremen 2010.

- Hans Joachim Schröder: Heinrich Freiherr von Ohlendorff. Ein Hamburger Kaufmann im Spiegel der Tagebücher seiner Ehefrau Elisabeth, Hamburg University Press, Hamburg 2014 (online)

- Heinrich Jacob Bernhard Freiherr von Ohlendorff. Ein Lebensbild aus Hamburgs Glanzzeit, zusammengestellt von seiner Enkelin Camilla Schmidt von Knobelsdorf, Hartung, Hamburg 1926, (Privatdruck für Familienmitglieder und Freunde, 400 Stück).

Weblinks

Commons: Ohlendorff Mausoleum, Friedhof Ohlsdorf, Hamburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Literatur von und über Heinrich Ohlendorff im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Zeitungsartikel über Heinrich Ohlendorff in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- Jens Meyer-Odewald: Aufstieg und Fall der Hamburger Buddenbrooks, Geschichte Hamburgs in Hamburger Abendblatt vom 6. April 2010 (Digitalisat)

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads