Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Geschichte der arabischen Schrift

Wikimedia-Geschichts-Artikel Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Remove ads

Die Geschichte der arabischen Schrift umfasst die Entwicklung einer aus dem arabischen Kulturraum stammenden Alphabetschrift von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Nicht nur das Arabische, sondern auch andere Sprachen, wie das Persische, werden in dieser Schrift mit leichten Modifikationen geschrieben. Weitere Sprachen, wie das Türkische, die Jahrhunderte in arabischer Schrift geschrieben wurden, werden heute in lateinischer Schrift geschrieben. Es wird angenommen, dass das arabische Alphabet ursprünglich vom nabatäischen entlehnt wurde, einer Variante der aramäischen (oder vielleicht der syrischen) Schrift, welches aus dem phönizischen Alphabet entstanden ist. Aus dem Phönizischen wiederum entstand das hebräische und das griechische Alphabet und daraus das kyrillische und lateinische Alphabet.

Remove ads

Ursprünge

Zusammenfassung

Kontext

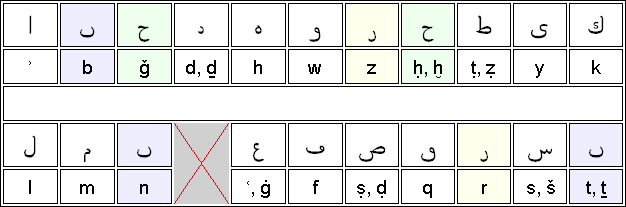

Das arabische Alphabet entwickelte sich entweder aus dem nabatäischen oder (gilt als unwahrscheinlicher) aus dem syrischen Alphabet. Die Tabelle veranschaulicht die Veränderungen der Buchstaben ausgehend vom aramäischen Original hin zur nabatäischen und syrischen Form. Arabisch ist mittig angeordnet, also nicht chronologisch zur Sprachentwicklung.

Es scheint, dass das arabische Alphabet aus dem nabatäischen Alphabet entstand:

- Im 6. und 5. Jh. v. Chr. immigrierten nordsemitische Stämme und gründeten ein Königreich um die Stadt Petra, im heutigen Jordanien. Diese Stämme (jetzt als Nabatäer bezeichnet, nach dem Namen eines Stammes, Nabau) sprachen vermutlich eine Form des Arabischen.

- Im 2. Jh. n. Chr. sind die ersten bekannten Schriftfunde des nabatäischen Alphabets entstanden, in aramäischer Sprache (der damaligen Verkehrssprache), aber mit einigen arabischen Spracheigenschaften: die Nabatäer schrieben nicht die Sprache, die sie sprachen. Sie schrieben in einer Form des aramäischen Alphabets, welches sich fortlaufend entwickelte; es trennte sich in zwei Formen: die erste wurde vorwiegend für Inschriften verwendet (bekannt als „Monumentalnabatäisch“) und die andere Form war eine Schreibschrift, die schneller und einfacher mit verbundenen Buchstaben zum Schreiben auf Papyrus geeignet war. Diese Schreibschrift beeinflusste die monumentale Form mehr und mehr und änderte sich allmählich bis zur arabischen Schrift.

Remove ads

Vorislamische Inschriften

Zusammenfassung

Kontext

Die ersten arabischen Schriftfunde stammen aus dem Jahr 512 n. Chr. Das älteste Fundstück ist eine dreisprachige Inschrift in Griechisch, Syrisch und Arabisch, gefunden in Zabad in Syrien. Diese Version des arabischen Alphabets verwendet nur 22 Buchstaben, mit nur 15 unterschiedlichen Graphemen, um 28 Phoneme aufzuschreiben:

Eine ausreichende Anzahl von arabischen Inschriften überlebte die vorislamische Ära, aber sehr wenige verwenden das arabische Alphabet. Einige sind in Arabisch verfasst oder in dessen nächst verwandten Schwestersprachen:

- Thamudische, lihyanische, und safaitische Inschriften im Norden.

- Nabatäische Inschriften in aramäisch und arabisch.

- Inschriften in anderen Sprachen, wie z. B. syrisch.

- Vorislamische arabische Inschriften in arabischer Schrift: dies sind nur sehr wenige; nur fünf gelten als sicher. Diese verwenden meist keine phonemunterscheidenden Punkte, was die Übersetzung sehr schwierig macht, da viele Buchstaben in einem Graphem zusammenfallen.

Die Tabelle zeigt eine Liste arabischer und nabatäischer Inschriften, die die Anfänge des Arabischen verdeutlichen.

Die nabatäische Schreibschrift veränderte sich allmählich in die arabische Schrift. Das geschah wahrscheinlich in der Zeit zwischen der an-Namara-Inschrift und der Dschabal-Ramm-Inschrift. Die meisten Zeugnisse waren vermutlich auf vergänglichem Material, wie beispielsweise Papyrus. Da es sich um eine Schreibschrift handelte, unterlag sie größeren Veränderungen. Schriftfunde aus dieser Zeit sind sehr selten: Nur fünf vorislamische Inschriften gelten als gesichert, einige andere sind umstritten.

Diese Inschriften sind auf islamic-awareness.org dargestellt.[9]

Die nabatäische Schrift wurde entworfen, um 22 Phoneme niederzuschreiben; jedoch besitzt das arabische 28 Phoneme. Daher mussten 6 Buchstaben des Nabatäischen für die Darstellung von je zwei arabischen Phonemen genutzt werden:

- d steht auch für ḏ,

- ḥ steht auch für ḫ1,

- ṭ steht auch für ẕ,

- ʿain steht auch für ġ1,

- ṣ steht auch für ḍ,

- t steht auch für ṯ.

1 Anmerkung: Die Zuordnung war stark etymologisch beeinflusst, so wurden aus den semitischen Lauten ch und gh im Hebräischen H und Ayin.

Die geschriebene nabatäische Schrift entwickelte sich hin zur arabischen Schrift, die Buchstaben wurden immer stärker miteinander verbunden. Einige der Buchstaben wurden identisch mit anderen Buchstaben, was zu erheblichen Missverständnissen führte, wie in der Grafik verdeutlicht.

Dort werden die arabischen Buchstaben in der traditionellen Abdschad-Anordnung aufgelistet, sind jedoch, der Einfachheit halber, in der heutigen Form dargestellt. Buchstaben mit demselben Graphem sind mit farbigem Hintergrund markiert. Der zweite Lautwert eines Buchstabens, der mehr als ein Phonem ausdrückt, folgt nach dem Komma. In dieser Tabelle steht das ǧ für englisches j (dsch) wie z. B. in „June“.

In der arabischen Sprache hat sich in der späten vorislamischen Zeit der g-Laut ganz hin zum dsch verändert. Dies scheint bei den zwei Stämmen, die Ägypten erobert haben und sich dort ansiedelten, noch nicht der Fall gewesen zu sein. Im Ägyptisch-Arabischen steht der Buchstabe Dschim auch heute noch für den g-Laut.

Buchstaben am Wortende erhielten oft eine Endschleife, so dass sich für viele arabische Buchstaben zwei und mehr Grapheme entwickelt haben.

- b, n und t wurden gleich.

- y wurde gleich wie b, n und t außer am Wortende.

- dsch und ḥ wurden gleich.

- z und r wurden gleich.

- s und sch wurden gleich.

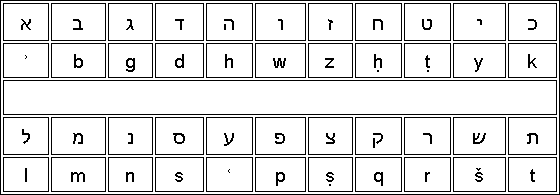

Daraus ergaben sich lediglich 17 Buchstaben mit unterschiedlichen Schriftbildern. Ein Graphem stellte bis zu 5 Phoneme dar (b t th n und manchmal auch y), eines stellte 3 Phoneme dar (j ḥ ch), und jeweils 4 stellten 2 Phoneme dar. Vergleiche dazu auch das hebräische Alphabet, wie in der Tabelle:

(Ein ähnlicher Sachverhalt ergab sich in der Lateinschrift bei den großgeschriebenen Buchstaben I und J im deutschen Fraktursatz: Dort haben beide Buchstaben in gängigen Druckschriften dasselbe Schriftbild, sind aber offiziell unterschiedliche Buchstaben (z. B. Sortierreihenfolge).)

Remove ads

Frühislamische Veränderungen

Zusammenfassung

Kontext

Im 7. Jh. n. Chr. ist das arabische Alphabet in seiner klassischen Form nachgewiesen. PERF 558 zeigt das früheste existierende islamisch-arabische Schriftstück.

Im 7. Jh. n. Chr., wahrscheinlich in den jungen Jahren des Islam, während der Koran niedergeschrieben wurde, wurde festgestellt, dass alleine aus dem Kontext nicht alle Mehrdeutigkeiten beim Lesen der arabischen Schrift gelöst werden konnten. Eine gute Lösung musste gefunden werden. Schriften im nabatäischen und syrischen Alphabet hatten teilweise bereits diakritische Punkte, um diejenigen Buchstaben zu unterscheiden, die im Graphem zusammengefallen waren. Ein Beispiel wird in der Tabelle rechts dargestellt. Analog dazu wurde auch für die arabische Schrift ein System diakritischer Punkte eingeführt, um die 28 Buchstaben des klassischen arabisch unterscheiden zu können. Teilweise wurden die resultierenden neuen Buchstaben in der alphabetischen Sortierung nach dem nicht gepunkteten Originalbuchstaben einsortiert und teilweise auch am Ende.

Das älteste erhaltene Schriftzeugnis, das unbestritten diese diakritischen Punkte verwendet, ist auch das älteste erhaltene arabische Papyrus, datiert auf April 643 n. Chr. Die Punkte waren zunächst noch nicht verpflichtend, das kam erst viel später. Wichtige Texte, wie beispielsweise der Koran wurden sehr häufig rezitiert; auf diese Praxis, die heute noch lebendig ist, sind wahrscheinlich auch die vielen Mehrdeutigkeiten der alten Schrift zurückzuführen wie auch auf den Mangel an Schreibmaterial in Zeiten, in denen der Buchdruck noch gänzlich unbekannt war und jede Abschrift eines Buches noch von Hand erfolgen musste.

Das Alphabet hatte danach 28 Buchstaben in einer festen Reihenfolge und konnte so ebenfalls für die Ziffern von 1 bis 10, dann von 20 bis 100, dann von 200 bis 900 und schließlich 1000 verwendet werden (siehe Abdschad). Für diese numerische Anordnung wurden die neuen Buchstaben am Ende des Alphabets angeordnet, daraus resultierte die Reihenfolge: alif (1), b (2), dsch (3), d (4), h (5), w (6), z (7), ḥ (8), ṭ (9), y (10), k (20), l (30), m (40), n (50), s (60), ayn (70), f (80), ṣ (90), q (100), r (200), sch (300), t (400), th (500), ch (600), dh (700), ḍ (800), ẓ (900), gh (1000).

Das Fehlen von Vokalzeichen in der arabischen Schrift führte zu weiteren Mehrdeutigkeiten: z. B. ktb im klassischen Arabisch kann sowohl kataba („er schrieb“), kutiba („es war geschrieben“) als auch kutub („Bücher“) bedeuten.

Später, beginnend in der letzten Hälfte des 6. Jh. n. Chr., wurden Vokalzeichen und Hamzas hinzugefügt. Zur selben Zeit wurden auch in der syrischen und hebräischen Schrift Vokalzeichen eingeführt. Ursprünglich wurde ein System mit roten Punkten verwendet, das auf den Umayyaden-Statthalter im Irak, al-Haddschādsch ibn Yūsuf, zurückgeführt wird: ein Punkt oben = a, ein Punkt unten = i, ein Punkt auf der Linie = u; doppelte Punkte kennzeichnen eine Nunation. Jedoch war dies sehr mühsam und leicht verwechselbar mit den diakritischen Punkten zur Unterscheidung der Buchstaben. Daher wurde rund 100 Jahre später das heutige System eingeführt und um 786 von al-Farahidi zum Abschluss gebracht.

Vor dem historischen Dekret von al-Haddschādsch ibn Yūsuf wurden alle wichtigen administrativen Texte (Urkunden) von persischen Schreibern auf mittelpersisch und in Pahlavischrift niedergeschrieben. Aber viele der orthographischen Varianten des arabischen Alphabets könnten von denselben Schreibern vorgeschlagen und umgesetzt worden sein.

Sobald neue Zeichen zum arabischen Alphabet hinzugefügt werden, nehmen sie den Platz des Zeichens ein, für das sie eine neue Alternative darstellen: Tā' marbūta nimmt den Platz des normalen t und nicht von h ein. In der gleichen Weise haben die diakritischen Zeichen keinen Einfluss auf die Anordnung: z. B. ein doppelter Konsonant, gekennzeichnet durch die Schadda, zählt nicht wie zwei einzelne Buchstaben.

Einige Eigenheiten des arabischen Alphabets entstanden aus den Unterschieden zwischen der Aussprache gemäß dem Koran (welche eher dem Dialekt um Mekka und der Aussprache des Propheten Mohammed und seiner ersten Anhänger entspricht) und der des klassischen Standardarabisch. Dazu zählen beispielsweise:

- Tā' marbūta: Entstand weil die -at-Endung weiblicher Hauptwörter (Tā' marbūta) oft wie -ah ausgesprochen wurde aber als h geschrieben wurde. Um eine Änderung der Aussprache des Korans zu vermeiden, wurden die Punkte des t über dem h geschrieben.

- y (Alif maqsūra) wurde verwendet, um ein a am Wortende zu schreiben: Dies entstand, weil a aus contraction, wo einfaches y zwischen zwei Vokalen ausfiel, in einigen Dialekten am Wortende auf der Zunge weiter vorne ausgesprochen wurde als andere a Vokale. Daraus ergab sich im Koran die Schreibweise y.

- a wird in einigen Worten nicht mit alif geschrieben: Die arabische Schreibweise von Allah entstand, bevor die Araber anfingen, ein Alif wie a auszusprechen. In anderen Fällen (z. B. beim ersten a in haða = „das“) lag der Grund vermutlich darin, dass im Dialekt um Mekka der Vokal kurz ausgesprochen wurde.

- hamza: Das ursprüngliche Alif bezeichnete den Knacklaut. Aber im Dialekt um Mekka wurde der Knacklaut nicht ausgesprochen, sondern durch w oder y ersetzt oder ganz weggelassen oder verlängerte den zugehörigen Vokal. Zwischen Vokalen wurde der Knacklaut ganz ausgelassen und die Vokale verbanden sich. Und der Koran wurde im Dialekt um Mekka geschrieben. Die arabischen Grammatiker führten die diakritischen Zeichen für Hamza ein und benutzten sie, um den Knacklaut zu kennzeichnen. Hamza bedeutet im Arabischen „Häkchen“.

Remove ads

Neuordnung des arabischen Alphabets

Ein knappes Jahrhundert später ordneten arabische Grammatiker das Alphabet neu. Zeichen mit ähnlichem Schriftbild wurden direkt nacheinander angeordnet, um die Schrift einfacher lehren zu können. Daraus ergab sich eine neue Anordnung, welche nicht mehr der alten numerischen Anordnung entsprach, die jedoch über die Zeit kaum noch verwendet wurde, da nun vor allem indische Ziffern und manchmal griechische Ziffern verwendet werden.

Die arabischen Grammatiker in Nordafrika änderten die neuen Buchstaben, dies erklärt die Unterschiede zwischen den Alphabeten im Nahen Osten und den Maghreb-Staaten.

(Griechisch waw = digamma)

Die alte Reihenfolge des Arabischen, wie in den anderen dargestellten Alphabeten, ist bekannt als Abdschadanordnung. Werden die Buchstaben in ihrer numerischen Reihenfolge angeordnet, ist die ursprüngliche Abdschadreihenfolge wiederhergestellt:

1(Griechisch waw = digamma)

(Anmerkung: mit numerischer Reihenfolge ist hier die ursprüngliche Buchstabenreihenfolge gemeint, wenn sie als Zahlenwerte verwendet werden. Siehe auch indisch-arabische Zahlen, griechische Zahlen und hebräische Zahlen.)

Diese Anordnung ist die ursprünglichste.

Remove ads

Anpassung des arabischen Alphabets für andere Sprachen

Zusammenfassung

Kontext

Als sich das arabische Alphabet auch auf andere Länder mit anderen Sprachen ausbreitete, mussten weitere Buchstaben eingeführt werden, um nicht-arabische Laute auszudrücken. Üblicherweise wurden neue Zeichen mit drei Punkten darüber oder darunter eingeführt:

- Persisch und Urdu: p : b mit drei Punkten darunter.

- Persisch und Urdu: tsch : dsch mit drei Punkten darunter.

- Persisch und Urdu: g : k mit Doppelstrich.

- Persisch und Urdu: stimmhaftes sch : z (stimmhaftes s) mit drei Punkten darüber.

- in Ägypten: g: dsch. Die Ursache ist, dass im ägyptischen Arabisch g verwendet wird, in anderen arabischen Dialekten hingegen dsch.

- in Ägypten: dsch: dsch mit drei Punkten darunter, ist dasselbe wie persisch und urdu tsch.

- in Ägypten: tsch: geschrieben als t-sch.

- Urdu: retroflexe Laute: wie die entsprechenden Dentale, aber mit einem kleinen Zeichen, ähnlich einem lateinischen Buchstaben b darüber. (Das gleiche Problem stellte sich bereits lange zuvor bei der Übernahme des semitischen Alphabets für die indische Sprache: siehe Brahmi.)

- In Südostasien: ng wie in „sing“: ch oder gh, jeweils mit drei Punkten darüber statt nur mit einem.

- Michael Cook zeigt ein Beispiel von tsch (polnisch cz) geschrieben als s mit drei Punkten darunter, in einem arabisch-polnischen bilingualen Koran für muslimische Tataren, die in Polen wohnen.[10]

Remove ads

Abschaffung der arabischen Schrift in nichtarabischen Ländern

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts haben verschiedene nichtarabische Länder aufgehört, die arabische Schrift zu verwenden, und sind meist zur lateinischen Schrift gewechselt. Beispiele dafür sind:

Remove ads

Siehe auch

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads