Fastnachtshexe

populäre Narrenfigur Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Fastnachtshexe ist eine populäre Narrenfigur insbesondere der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, auch in den Alpenländern Schweiz und Österreich.[1] Der Ursprung der Fastnachtshexe fand bislang keine zureichende Erklärung. Die Figur lässt sich historisch vor dem Hintergrund der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung und von der Bildsprache der Märchen-Hexe herleiten.

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Vorläufer der heutigen Hexenfiguren sind schon aus dem Mittelalter überliefert: Männer in Frauenkleidern, die nach dem Motto Verkehrte Welt kostümiert waren. Alte Weiber, Unholdinnen, wilde Weiber, Kräuterweiber („Schrättele“) waren zudem lange vor der Etablierung der Fasnachtshexe heutiger Prägung Bestandteil der schwäbisch-alemannischen und alpenländischen Fastnacht. Die älteste erhaltene Hexen-Maske ist eine „Hexenmutter“-Larve und stammt aus Tirol, wo Fastnachtshexen schon seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt und bis heute verbreitet sind, etwa beim Nassereither Schellerlaufen und Imster Schemenlaufen. In Österreich zählen Hexenfiguren bei „Perchtenläufen“ zu den „schiachen“ (obdt. für hässlich, schlimm, böse) Perchten.

In Furtwangen und anderen südwestdeutschen Orten lässt sich ein Fastnachtsbrauch bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, bei dem es ab dem 20. Januar den Buben erlaubt war, sich mit Frauenkleidern – noch ohne Masken – als „Hexen“ zu verkleiden. Diese „Hexen“ waren Figuren der unorganisierten bäuerlichen Fastnacht, zu deren Handwerk neben dem Besenumtrieb auch das Rußeln gehören konnte, wie es heute noch von Rußhexen in Empfingen ausgeführt wird.

Als älteste Fastnachtshexen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gelten zwei Figuren aus der Ortenau, die Offenburger Hexe und die Gengenbacher Hexe[2], sowie die Löffinger Hexe aus dem Hochschwarzwald, die dort jeweils um 1934 eingeführt wurden und früher (Offenburg 1935) oder später (Gengenbach 1938) geschnitzte Holzmasken trugen.[3] In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Fastnacht zu einem Vorzeigestück des Volksbrauchtums, wobei besonders die seinerzeit aufkommenden Hexenfiguren als vermeintlicher Ausdruck der „Volksseele“ vorchristlich-germanischer Kultur ideologisch vereinnahmt und propagiert wurden.[4] So führten etwa bei der Einweihung des Hauses der deutschen Kunst in München die Offenburger Hexen bei einer in großem Stil inszenierten Walpurgisnacht ihren „Hexentanz“ auf.[5] In den 1930er Jahren und vor allem in den Jahrzehnten nach 1950 verzeichnete man in vielen örtlichen Fastnachten eine starke Zunahme von neuen Hexenfiguren. Seit den 1980er Jahren beklagen die Brauchpfleger gar ein „inflationäres Überhandnehmen der Hexen“ in der südwestdeutschen Fastnachtslandschaft.[6]

Hexenfiguren sind vermutlich aufgrund ihres wenig reglementiert erscheinenden, wilden Verhaltens bei Narrensprüngen und bei der Straßenfasnet populär und haben sich von der Ortenau in das gesamte Verbreitungsgebiet der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ausgebreitet und in Hexenzünften organisiert. Sie sind mittlerweile in allen anderen Regionen zu finden, weniger jedoch in den besonders traditionsbewussten Hochburgen.

Kostüme

Das Narrenhäs der Hexenfigur wird durch eine traditionell zumeist in Lindenholz geschnitzte, mitunter auch aus Pappmaché gefertigte, und bemalte Larve mit Hakennase, Warzen, Runzeln, wenigen bzw. schiefen Zähnen und starrenden Augen geprägt. In einzelnen Fällen wird das Gesicht angemalt oder mit einer Draht- oder Stoffmaske verhüllt. Trotz mehr oder weniger großer Ähnlichkeiten sind die jeweiligen Masken einer Hexenzunft nicht uniforme Kopien, sondern kunsthandwerkliche Unikate, die durch die verschiedenen Schnitzer bzw. Holzbildhauer im Laufe der Zeit stilistische Eigenheiten und Modifikationen aufweisen. Im Falle der Löffinger Hexenmaske zeigt sich eine besonders große Vielfalt der verschiedenen Ausdrucksweisen aufgrund der Vorgabe, dass dort jeder neue Hästräger heute seine Maske aus Rohlingen heraus selbst schnitzen muss. Bei der Kleidung dominieren Kopftücher, derbe Kittel, ausladende Röcke, weiße Bauernunterwäsche, Woll- oder Ringelstrümpfe und Strohschuhe. Dazu trägt die Hexe einen Reisigbesen, mitunter auch eine Ratsche.

Kritik

Zusammenfassung

Kontext

Kritik an der Figur der Fastnachtshexe wird aus kulturgeschichtlicher und feministischer Sicht geäußert.[7]

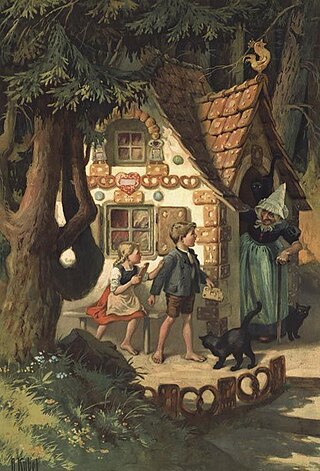

Nach Ansicht des Volkskundlers Werner Mezger gehe die traditionelle Fastnachtshexenfigur mit ihrer stereotypen Erscheinungsform als alte, hässliche und hinterlistig-lauernde Frau ausschließlich auf die aus Märchen bekannten Hexengestalten, beispielsweise auf die „böse Hexe“ im Märchen Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm zurück und hätte deshalb „nichts mit den tragischen Opfern früherer Hexenverfolgungen zu tun.“[8] Dagegen lässt sich die Märchenfigur der „bösen Hexe“, so etwa im Grimmschen Märchen Das Rätsel, ihrerseits als Abbild bzw. Nachwirkung des Hexenaberglaubens des 16. Jahrhunderts und danach deuten.[9]

Historischer Zusammenhang

Zahlreiche Hexenzünfte stellen den historischen Zusammenhang zur frühneuzeitlichen Hexenverfolgung selbst her und verweisen in ihren Gründungsgeschichten, Namensgebung ihrer Figuren und ritualisierten Inszenierungen (Hexensabbat mit dem Teufel, Walpurgisnacht, Hexentaufe, Hexentanz, Hexengericht u. a.) auf den Volksglauben zum Hexenwesen und auf historische Personen zur Zeit der Hexenverfolgung. Die 1939 gegründete Hexenzunft Obernheim e. V. rekurriert bei ihrem fastnachtlichen Treiben auf historische Hexenprozesse mit Folterung und Hinrichtung („Hexenverbrennung“) von Frauen, die wegen angeblicher „Teufelsbuhlschaft“ verurteilten worden sind,[10] was ihr 1988 in Hechingen eine von einem Amtsrichter erstattete Strafanzeige wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, nämlich das der unzähligen Opfer der Hexenverfolgung, einbrachte. Das Ermittlungsverfahren wurde unter anderem mit der Begründung eingestellt, dass es an einer „Persönlichkeitsverletzung eines konkret bestimmbaren Personenbereichs“ fehle.[11]

Der 1983 gegründete Fastnachtsverein „Kräuterhexen Veringenstadt e.V.“ beruft sich in seiner Gründungsgeschichte („Tradition“) ausdrücklich auf eine historische Person, Anna Kramer, der 1680 in Veringen der Prozess gemacht und die als angebliche Hexe hingerichtet wurde. Nach Überzeugung des Fastnachtsvereins werde mit der „Kräuterhexen“-Figur das „Andenken an die hilfsbereite und mutige Person bewahrt, die sie (Anna Kramer) war.“ Das Narrenkostüm der „Kräuterhexen“ sei von dem Hexenhemd inspiriert, das Anna Kramer während der Folter tragen musste und das neben ihren Prozessakten im Stadtarchiv als Relikt im Heimatmuseum Veringenstadt aufbewahrt wird.[12]

Der 2014 gegründete Engstlatter „Murschel-Hexen“ e. V. bezog sich auch namentlich auf eine im 16. Jahrhundert in Balingen der „Hexerei“ bezichtigte, eingesperrte und gefolterte Frau: Anna Murschel. Nach Kritik der Balinger Historikerin Ingrid Helber an der Hexengruppe und deren „pietätlosen“ und „makabren“ Namenswahl[13] beschloss der Verein 2016, sich in „Murschel Weible“ umzubenennen.[14]

Die von der 1935 gegründeten „Dorauszunft Saulgau“ tradierte Inszenierung der „Hexenverbrennung“ bzw. „Fastnachtsverbrennung“ am Fastnachtsdienstag geriet wie der Obernheimer „Hexenprozess“ in die Kritik, da sie an die Hinrichtungspraxis zur Zeit der Hexenverfolgung erinnert, bei der Frauen als vermeintliche Hexen auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Vor diesem Hintergrund weihte der örtliche Arbeitskreis „Hexenverfolgung“ in Bad Saulgau 2017 eine Gedenkstele mit den Namen der Opfer der Hexenprozesse in der Zeit von 1518 bis 1732 ein.[15] Bei Fastnachtsverbrennungen werden üblicherweise symbolische Strohpuppen verwendet. Im Gegensatz dazu wird in Bad Saulgau die Strohpuppe personifiziert, im Häs einer „Riedhutzel“-Hexe verbrannt. In einem Käfigwagen aus Holz vor ein Podest gefahren, wird ein „Riedhutzel“-Hästräger von den Bütteln, der Bad Saulgauer Narrenpolizei, übernommen und mit Schlägen ihrer „Saublodern“ aufs Podium getrieben. Schließlich wird die vorbereitete („gesetzte“) „Riedhutzel“-Puppe („Rese“) in einem lodernden Feuer angezündet und an einer Stange auf dem Podium hochgezogen und verbrannt.[16] Die Zunft reagierte auf entsprechende Kritik in den letzten Jahren abwehrend, bezeichnete sie als „leidiges Herummäkeln an der Tradition“ und lehnt Änderungen an der Inszenierung ihrer „Hexenverbrennung“ ausdrücklich ab, wenn sie auch offiziell so nicht mehr genannt wird.[17]

Grenzüberschreitungen

Fastnachtshexen wurden und werden überwiegend von jungen Männern verkörpert. Während zahlreiche Hexenzünfte inzwischen Frauen und Kinder aufnehmen, sind u. a. bei der Offenburger Hexenzunft ausschließlich volljährige Männer als Maskenträger „zugelassen“, die zudem eine zweijährige „Probezeit“ absolviert haben müssen.

Bei Umzügen ist es verbreiteter Brauch, dass die meist männlichen „Hexen“ beim sogenannten „Ärgern“ der Besucher vor allem junge Frauen auswählen, diesen dabei Konfetti in die Haare reiben oder sie in mitgeführte „Hexenwagen“ oder „Hexenbetten“ zerren bzw. in „Hexenkäfige“ sperren und dort mit Stroh, Heu oder Papierschnipseln einseifen. Dieses mehr oder weniger reglementierte, potentiell übergriffige „Hexenunwesen“ bei Umzügen steht zunehmend in der Kritik.[18] Beim Nachtumzug 2018 der Hexenzunft Eppingen erlitt eine junge Zuschauerin schwere Verbrühungen an den Beinen, als sie von einem oder mehreren Mitgliedern der Hexengruppe „Bohbrigga Hexenbroda“ „im Scherz“ über einen mitgeführten Hexenkessel gehalten wurde, dabei mit den Beinen in kochend heißes Wasser geriet und anschließend ohne Ersthilfe zurückgelassen wurde. Der Fall löste eine allgemeine Debatte über Narrenumzüge aus und machte als „Hexenkessel-Prozess“ juristisch Schlagzeilen. Aufgrund der Maskierung der 18-köpfigen Hexengruppe erwies sich die Identifizierung der Beteiligten als schwierig.[19] Ein Angeklagter wurde 2018 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte seine Tatbeteiligung bestritten und ging in Berufung. Da ihm die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, wurde er 2020 freigesprochen. Die Hexengruppe hatte sich 2018 wegen des Vorfalls aufgelöst und auch Nachtumzüge gab es in Eppingen seitdem nicht mehr.

Bei einem vom Südwestrundfunk live übertragenen Fastnachtsumzug in Horb am Neckar kam es am 28. Januar 2024 zu einem besonders schweren Fall von sexueller Belästigung. Zwei als Hexen verkleidete Männer der „Narrenfreunde Seebronn“ hatten vor laufender Kamera eine SWR-Reporterin in die Zange genommen und sich zunächst mit ihr auf dem Boden gerollt. Anschließend simulierte die oben liegende „Hexe“ durch mehrere Stoßbewegungen Geschlechtsverkehr mit der Frau, die währenddessen zwischen den beiden Männern eingeklemmt war. Das übergriffige Verhalten selbst wie auch die Livekommentare von SWR-Redakteurin Sonja Faber-Schrecklein und ihrem Kollegen Werner Mezger, die an diesem Tag durch die Sendung führten und den Vorfall lachend zu überspielen suchten, lösten im Anschluss erhebliche öffentliche Kritik aus. Die beiden Mitglieder der „Häder-Hexen“-Gruppe wurden für den Rest der Fastnacht 2024 gesperrt. Die beiden Täter haben sich bei der SWR-Reporterin entschuldigt und diese hat laut SWR die Entschuldigung angenommen. Der SWR entfernte in der ARD Mediathek die Film-Sequenz einschließlich der Kommentare.[20] Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete überdies Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Das Ermittlungsverfahren wurde schließlich eingestellt, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben habe und keine Anzeige (gemeint ist wohl ein Strafantrag) erstattet worden sei, so die Staatsanwaltschaft.[21]

Galerie

- Furtwanger Hexen, 2006

- „Eckhexen“ der Narrenzunft Aulendorf, Oberschwaben, 2006

- „Schrättele“ von Bad Waldsee, 2016

- Hexenmaske, Löffinger Hexe, Schnitzer: Heiner Stoll, um 1970

- Hexenmaske, vermutlich alpenländisch, 2. Hälfte d. 20. Jahrhunderts

- Hexen beim Imster Schemenlaufen, mit zweiteiliger „Schnapplarve“ („Gschnapp“), Tirol, 2016

Literatur

- Dieter R. Bauer: Die Gegenwart der Hexen. Ein Überblick. In: Sönke Lorenz / Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.): Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, Aufsatzband, Cantz Verlag, Stuttgart 1994, ISBN 3-89322-659-1, S. 161–171.

- Jörg Kraus: Bedrohungsmetapher mit utopischem Gehalt: die Hexe in der Fasnacht. In: Die Fasnetshex. Narrenfigur mit Rollenproblemen, Materialien 8/1988, hrsg. von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, S. 55–69.

- Jörg Kraus: Der Weg der Hexe in die Fasnacht. In: Gottfried Korff (Hrsg.): Wilde Masken. Ein anderer Blick auf die Fasnacht. Tübinger Vereinigung für Volkskunde, Tübingen 1989, ISBN 3-925340-58-0, S. 57–76.

- Werner Mezger: Schwäbisch-alemannische Fastnacht: Kulturerbe und lebendige Tradition. Mit Fotografien von Ralf Siegele. Konrad Theiss Verlag / WBG, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-8062-2947-9, S. 74 f.

- Elisabeth Skrzypek: „Toll trieben es die Weiberschaften…“ Frauen feiern die fünfte Jahreszeit, Reutlingen 2016, S. 79–89.

Weblinks

Commons: Fastnachtshexen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Alemannische Larvenfreunde, Maskenmuseum: www.larvenfreunde.de

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.