Dunning-Kruger-Effekt

kognitive Verzerrung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen.[1][2] Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittels Metakognition objektiv zu beurteilen. Der Begriff geht auf eine Publikation von David Dunning und Justin Kruger im Jahr 1999 zurück.

Grundgedanke

Zusammenfassung

Kontext

Die beiden Sozialpsychologen hatten in vorausgegangenen Studien bemerkt, dass etwa beim Erfassen von Texten, beim Schachspielen oder Autofahren Unwissenheit oft zu mehr Selbstvertrauen führt als Wissen.[3] An der Cornell University erforschten sie diesen Effekt in weiteren Experimenten und kamen 1999 zum Resultat, dass weniger kompetente Personen dazu neigen,

- ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen,

- überlegene Fähigkeiten bei anderen nicht zu erkennen,

- das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht richtig einzuschätzen.

Darüber hinaus stellten sie auch fest, dass diese Personen sich selbst und andere genauer einschätzen, wenn sie ihre Kompetenzen durch Ausbildung oder Übung verbessern. Dunning und Kruger zeigten, dass schwache Leistungen bei solchen Menschen häufig mit größerer Selbstüberschätzung einhergehen als stärkere Leistungen. In Self-insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself (2005) beschrieb Dunning den Dunning-Kruger-Effekt als „die Anosognosien des Alltagslebens“ und bezog sich dabei auf eine neurologische Erkrankung, bei der eine behinderte Person ihre Behinderung entweder leugnet oder sich ihrer Behinderung nicht bewusst zu sein scheint. Er erklärte:

„Wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist […]. Die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“[4]

Grundsätzliche Aussagen zu diesem Thema sind in der Literatur schon weitaus früher zu finden. Schon Sokrates stellt in seiner Apologie mit den Worten „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ klar, dass wahre Weisheit in dem Bewusstsein über das eigene Nichtwissen liegt.

Scheinbares Wissen

Zusammenfassung

Kontext

Unwissenheit wird gelegentlich auch durch ein von Dunning so bezeichnetes reach around knowledge getarnt. Demnach zeigen Menschen diese auch auf eine Weise, die eine weitere Erklärung dafür liefert, warum sie ihre Unkenntnis nicht erkennen. Forscher haben Menschen dabei ertappt, wie sie Wissen über Themen zum Ausdruck brachten, von denen die Forscher mit Sicherheit sagen konnten, dass man darüber nichts wissen kann, weil diese Themen in der Wissenschaft nicht existieren. Bei einer Untersuchung wurden die Teilnehmer aufgefordert, ihr Wissen über 150 verschiedene Themen einzuschätzen. Unter diesen Themen befanden sich 30 Themen, die lediglich eine Erfindung der Experimentatoren waren. Für 44 % der echten Themen gaben die Befragten an, sie einigermaßen zu kennen. Dasselbe behaupteten sie für etwa 25 % der nicht existierenden Themen. Die Autoren bezeichnen diese Tendenz als over-claiming, eine Form der Selbstaufwertung, die unabhängig von den intellektuellen Fähigkeiten sei. Menschen äußerten demnach auch Meinungen über nicht existierende soziale Gruppen und dergleichen. Eine beträchtliche Anzahl der Personen behauptete, über genügend Hintergrundwissen zu verfügen, um sich darüber eine Meinung bilden zu können.[5]

Halbwissen

Nach einer Studie von Carmen Sanchez und David Dunning kann der Dunning-Kruger-Effekt auch bei Halbwissen auftreten. Ganz am Anfang eines Lernprozesses wissen die Personen zumeist, dass sie noch etwas zu lernen haben, was sie vor Selbstüberschätzung schützt. Nachdem sie einige Erfahrungen gesammelt haben, können sie aber sehr anfällig für den Dunning-Kruger-Effekt werden.[6]

Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

In der psychologischen Fachliteratur wird der Dunning-Kruger-Effekt nur selten angeführt, in Blogs und Diskussionsforen des Internets und in akademischen Publikationen außerhalb der Psychologie hingegen häufig.[7][8][9][10] In einer kognitionswissenschaftlichen Publikation zur Klimawandelleugnung wird der Dunning-Kruger-Effekt als eine mögliche Erklärung für die Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Prozessen genannt.[11]

Im Jahr 2000 erhielten Dunning und Kruger für ihre Studie den satirischen Ig-Nobelpreis im Bereich Psychologie.[12][13]

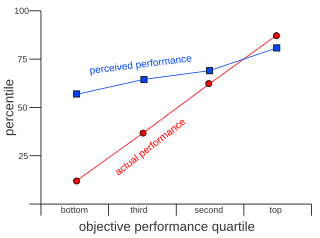

Zumindest vereinzelt, im Internet durch Kopieren relativ häufig, wird der Dunning-Kruger-Effekt so wie im Bild falsch dargestellt (Beispiel[14]). Es existieren viele Diagramme zu einem Verlauf des Selbstvertrauens in Bezug zu Wissen und Erfahrung. Die Darstellung vom sogenannten „Mount Stupid“ und dem schlussendlichen Anstieg auf das „Plateau der Nachhaltigkeit“ gilt jedoch als falsch und hat nichts mit dem tatsächlichen Dunning-Kruger-Effekt zu tun. Tatsächlich ergaben die Studien von Dunning und Kruger, dass das Selbstvertrauen nicht abfällt, sondern trotz der anfänglichen Überschätzung der eigenen Leistungen kontinuierlich ansteigt sowie dass Experten ihre Leistungen sogar eher unterschätzen, als sich selbst zu überschätzen oder gleichwertig wie einen Anfänger zu beurteilen, wie es im Modell mit dem Mount Stupid fälschlich suggeriert wird.[15][16]

Kulturelle Unterschiede

Studien über den Dunning-Kruger-Effekt wurden in der Regel an Nordamerikanern erstellt, aber Studien an Japanern legen nahe, dass kulturelle Kräfte beim Auftreten des Effekts eine Rolle spielen.[17] So zeigt eine Studie aus dem Jahr 2001, dass Japaner dazu tendieren, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen, und dass sie Misserfolge vor allem als Anlass nehmen, sich zu verbessern, um damit für die eigene soziale Gruppe wertvoller zu werden.[18]

Implikationen für Geschlecht und Wissenschaft

Zusammenfassung

Kontext

Studien von Ehrlinger und Dunning zeigten, dass Menschen, die sich auf vorgefasste Selbstbilder verlassen, nur schwer zu der Erkenntnis gelangen können, sie seien ebenso kompetent wie ihre Altersgenossen. Männer und Frauen würden Karrieren in den Bereichen Informatik, Chemieingenieurwesen und Geowissenschaften in unterschiedlichem Maße einschlagen und darin verbleiben, wobei Männer überrepräsentiert seien. Frauen stellten nur 22 % der Arbeitskräfte in Wissenschaft und Technik, obgleich sie 56 % der Arbeitskräfte insgesamt ausmachen und obwohl keine offensichtlichen Unterschiede in der Fähigkeit bestehen, solche Karrieren zu bewältigen. Auf die Frage, warum der Enthusiasmus für die Wissenschaft unterschiedlich ausgeprägt sei und ob vorgefasste Meinungen über ihr wissenschaftliches Talent bestehen, fanden Ehrlinger und Dunning Hinweise darauf, dass Frauen dazu neigen, ihre wissenschaftlichen Begabungen geringer zu bewerten als Männer. Daraus ergab sich die Frage, ob die unterschiedliche Selbsteinschätzung zu einer Kaskade von psychologischen Ereignissen führen könne, infolge derer Männer und Frauen auf unterschiedlichen Karrierewegen divergieren. Man könne darüber spekulieren, wie viele Lebens- und Karriereentscheidungen von einem ähnlichen psychologischen Prozess geleitet werden, der keinen Bezug zur tatsächlichen Fähigkeit oder Leistung hat.[19][20]

Dunning-Kruger-Effekt und Hochstapler-Syndrom

Der gegenteilige Effekt wird als Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Dies bezeichnet die Selbstwahrnehmung, insbesondere sehr kompetenter Personen, eigenen Erfolg nicht verdient zu haben. Insofern kann das Hochstapler-Syndrom, welches das andere Ende des Selbstwahrnehmungsspektrums darstellt,[21] möglicherweise als Extrapolation der von Dunning und Kruger beschriebenen inversen Korrelation zwischen Kompetenz und Überschätzung der eigenen Leistung angesehen werden.

Neuere Forschung

Neuere Forschung legt nahe, dass der von Dunning und Kruger beobachtete Effekt vermutlich weniger stark ausgeprägt ist, als bisher angenommen wurde. So kritisieren u. a. Gignac et al., dass statistische Artefakte, wie die Regression zur Mitte und der Better-than-Average-Effekt, nicht hinreichend bei der Auswertung berücksichtigt wurden.[22][23] Um nachzuweisen, dass der Dunning-Kruger-Effekt ein Artefakt des Forschungsdesigns und nicht des menschlichen Denkens ist, zeigten Gaze et al., dass er mit zufällig generierten Daten erzeugt werden kann. In einer weiteren Studie fanden sie heraus, dass fast 80 % der weniger kompetenten Teilnehmer ihre tatsächlichen Fähigkeiten recht gut einschätzen konnten. Gaze zufolge ist der einzige Effekt, den Dunning und Kruger in ihrem Experiment zeigten, der, dass die meisten Menschen sich für besser halten als der Durchschnitt.[24]

Siehe auch

Literatur

- Justin Kruger, David Dunning: Unskilled and unaware of it. How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 77, Nr. 6, 1999, S. 1121–1134 (englisch, Volltext Stand 3. März 2011 [PDF; 498 kB]).

- Mark Benecke: Lachende Wissenschaft. Aus den Geheimarchiven des Spaß-Nobelpreises. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2005, ISBN 3-404-60556-X, S. 185–190.

- Philipp Hermanns: Organizational Hubris – Aufstieg und Fall einer Celebrity Firm am Beispiel der CargoLifter AG. Kölner Wissenschaftsverlag, Köln 2012, ISBN 978-3-942720-33-5, doi:10.17169/refubium-6182, urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000039985-4 (fu-berlin.de).

- Stav Atir, David Dunning, Emily Rosenzweig: When Knowledge Knows No Bounds: Self-Perceived Expertise Predicts Claims of Impossible Knowledge. In: Psychological Science. 14. Juli 2015, doi:10.1177/0956797615588195 (veröffentlicht online vor Druck).

- D. Dunning, C. Heath, J. M. Suls: Flawed self-assessment: Implications for health, education, and the workplace. In: Psychological Science. Band 5, Nr. 3, Dezember 2004, S. 69–106, doi:10.1111/j.1529-1006.2004.00018.x.

- D. Dunning, K. Johnson, J. Ehrlinger, J. Kruger: Why people fail to recognize their own incompetence. In: Current Directions in Psychological Science. Band 12, Nr. 3, Juni 2003, S. 83–87, doi:10.1111/1467-8721.01235.

- J. Ehrlinger, K. Johnson, M. Banner, D. Dunning, J. Kruger: Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent. In: Organizational Behavior and Human Decision Processes. Band 105, Nr. 1, Januar 2008, S. 98–121, doi:10.1016/j.obhdp.2007.05.002.

- J. Ehrlinger, D. Dunning: How chronic self-views influence (and potentially mislead) estimates of performance. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 84, Nr. 1, Januar 2003, S. 5–17, PMID 12518967.

- David Dunning: Chapter five – The Dunning–Kruger Effect: On Being Ignorant of One’s Own Ignorance. In: Advances in Experimental Social Psychology. Band 44, 2011, S. 247–296, doi:10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6 (umich.edu [PDF; 730 kB; abgerufen am 14. Oktober 2024]).

- Alana Muller, Lindsey A. Sirianni, Richard J. Addante: Neural correlates of the Dunning–Kruger effect. In: European Journal of Neuroscience. Band 53, Nr. 2, 2021, S. 460–484, doi:10.1111/ejn.14935.

Weblinks

Commons: Dunning–Kruger effect – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Jens Voss: Dunning-Kruger-Effekt: Warum sich Halbwissende für besonders klug halten. In: nationalgeographic.de. 5. Juli 2020.

- Dan John: Why we all fall foul of the Dunning-Kruger effect. In: bbc.com. 14. Mai 2020 (englisch).

- Menschen und Muster: Dunning-Kruger-Effekt – Glaub’ an Dich… aber nicht zu viel! In: youtube.com. RBB, 13. September 2023.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.