Alamosaurus

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Alamosaurus ist eine Gattung sauropoder Dinosaurier aus der späten Oberkreide von Nordamerika. Fossilien dieses Dinosauriers stammen aus den US-Bundesstaaten New Mexico, Texas, Wyoming und Utah und werden auf das Maastrichtium (vor ca. 72 bis 66 Millionen Jahre) datiert[1][2].

| Alamosaurus | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

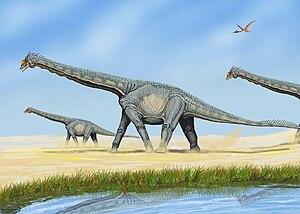

Künstlerische Lebenddarstellung von Alamosaurus | ||||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||||

| Oberkreide (Maastrichtium)[1][2] | ||||||||||||

| 72 bis 66 Mio. Jahre | ||||||||||||

| Fundorte | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Alamosaurus | ||||||||||||

| Gilmore, 1922 | ||||||||||||

| Art | ||||||||||||

|

Alamosaurus gehört zu den besser bekannten sowie populärsten Titanosauria und ist – neben zahlreichen isoliert aufgefundenen Knochen – durch mehrere fragmentarische Skelette bekannt. Diese Gattung gilt als der einzige Sauropode, der in der Zeit der ausgehenden Oberkreide im heutigen Nordamerika lebte. Es handelte sich um einen mittelgroßen Sauropoden von ca. 21 Metern Länge, obwohl neue Funde auf eine deutlich größere Körpergröße hinweisen. Einzige Art ist Alamosaurus sanjuanensis.

Beschreibung

Zusammenfassung

Kontext

Wie alle Sauropoden war Alamosaurus ein vierbeiniger Pflanzenfresser mit langem Hals und Schwanz. Es handelte sich um einen mittelgroßen Titanosauria mit einer geschätzten Länge von ca. 21 Metern[4]. Das Gewicht wurde auf etwa 30 Tonnen geschätzt[5]. Eine sich noch in Vorbereitung befindliche Studie beschreibt jedoch deutlich größere Knochen, die auf einen der größten Sauropoden überhaupt schließen lassen: Ein riesiger Halswirbel war etwa ebenso groß wie die entsprechenden Wirbel der gigantischen Titanosauria Futalognkosaurus und Puertasaurus.[6]

Der Hals war mit ca. 13 Halswirbeln länger als bei manchen verwandten Titanosauria wie Saltasaurus. Die Rückenwirbelsäule bestand wahrscheinlich aus 10 Wirbeln, während das Kreuzbein 6 Wirbel aufwies. Der Schwanz ist mit 30 Wirbeln fossil überliefert. Schädelknochen wurden nicht gefunden – es sind jedoch Zähne von dünner und stiftartiger Form bekannt.[5] Obwohl verschiedene Alamosaurus-Funde beschrieben wurden, fehlen jegliche Hinweise auf Hautknochenplatten (Osteoderme), wie sie bei einigen anderen Titanosauria wie Saltasaurus gefunden wurden. Es wird vermutet, dass Alamosaurus tatsächlich keine Osteoderme besaß, und dass sich diese Hautknochen innerhalb der Evolution der Titanosauria mehrfach unabhängig voneinander ausbildeten.[7]

Von anderen Gattungen lässt sich Alamosaurus durch verschiedene einzigartige Merkmale (Autapomorphien) abgrenzen: So fehlen Hämalbögen ab dem neunten Schwanzwirbel, während das Brustbein (Sternum) einen scharfen craniolateralen Fortsatz zeigt.[8]

Funde und Namensgebung

Zusammenfassung

Kontext

Fossilien von Alamosaurus stammen aus zahlreichen Fundstellen in den südwestlichen USA. Ein Großteil dieser Funde besteht jedoch lediglich aus isoliert aufgefundenen Elementen der Gliedmaßen und wurde nicht adäquat wissenschaftlich beschrieben[5]. Sullivan und Lucas (2000) bemerken, dass es sich bei Alamosaurus um eine Art „Papierkorb-Gattung“ (form genus) handelt, der zahlreiche Sauropoden-Fossilien aus der Oberkreide Nordamerikas vorläufig zugeschrieben werden, obwohl viele dieser Zuordnungen möglicherweise nicht gerechtfertigt sind[3].

Die wissenschaftliche Erstbeschreibung erfolgte 1922 durch Charles W. Gilmore.[9] Der Holotypus besteht aus einem Schulterblatt (Scapula), Sitzbeinen (Ischia) und Kreuzbeinwirbeln, die aus der Ojo-Alamo-Formation (bzw. Kirtland-Formation) von New Mexico stammen.[8] Später, im Jahr 1946, beschrieb Gilmore ein vollständigeres Skelett aus der North-Horn-Formation von Utah, das aus einem vollständigen Schwanz, einem rechten Vorderbein, Brustbeinen sowie Sitzbeinen besteht.[5] Weitere Funde wurden aus der Javelina-Formation, der El-Picacho-Formation und der Black-Peaks-Formation von Texas gemeldet.[8] Im Jahr 2002 wurde das fragmentarische Skelett eines Jungtiers aus der Black-Peaks-Formation beschrieben.[5]

Alamosaurus (spanisch álamo – „Pappel“, gr. sauros – „Echse“)[10] ist nach einer geologischen Formation, der Ojo-Alamo-Formation, benannt – nicht, wie häufig angenommen, nach dem bekannten Fort Alamo in Texas. Die Fundschicht wird heute der Kirtland-Formation zugerechnet. Der zweite Teil des Artnamens, sanjuanensis, ist nach dem San Juan County in New Mexico benannt.[9]

Systematik

Zusammenfassung

Kontext

Alamosaurus gilt als abgeleiteter (fortgeschrittener) Vertreter der Titanosauria. Die meisten phylogenetischen Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass Alamosaurus nahe mit der mongolischen Gattung Opisthocoelicaudia verwandt war. Beide Gattungen werden manchmal als Opisthocoelicaudiinae zusammengefasst und einer anderen Gruppe, der Saltasaurinae, gegenübergestellt. Andere Forscher klassifizieren beide Gattungen als Außengruppen der Saltasaurinae, wobei sie die Opisthocoelicaudiinae als paraphyletisch betrachten. Die Saltasauridae sowie Alamosaurus und Opisthocoelicaudia werden auch als Saltasauridae zusammengefasst.[11] Im Gegensatz zu den meisten anderen bisherigen Analysen kommt Curry Rogers (2005) zu dem Ergebnis, dass Alamosaurus und Opisthocoelicaudia lediglich entfernt mit der Saltasaurinae verwandt waren[12]. Upchurch und Kollegen (2004) betrachten Alamosaurus dagegen als Schwestertaxon von Pellegrinisaurus und damit lediglich als entfernten Verwandten von Opisthocoelicaudia[8].

Es folgen zwei Kladogramm-Beispiele – mit monophyletischer Opisthocoelicaudiinae (Wilson 2002[13], links) und mit paraphyletischer Opisthocoelicaudiinae (Calvo und Gonzáles-Riga 2003[14], rechts):

|

|

Alter und Paläobiogeographie

Zusammenfassung

Kontext

Alamosaurus gilt als einer der letzten Dinosaurier. Seine Fossilien wurden lange ausschließlich auf das späte Maastrichtium datiert, dem letzten Abschnitt der Kreidezeit unmittelbar unter der Kreide-Tertiär-Grenze. Da Alamosaurus-Fossilien relativ häufig sind, wurden sie als Marker-Fossilien verwendet. Ihre Anwesenheit galt als ein Beleg dafür, dass die vorliegende Schicht in das späte Maastrichtium einzuordnen ist.

In den vergangenen Jahren wurde jedoch erkannt, dass verschiedene Formationen mit Alamosaurus-Fossilien tatsächlich älter sind; beispielsweise wurde die Javelina-Formation auf ca. 69 Millionen Jahre (Ende des frühen Maastrichtiums) neu datiert[6]. Der älteste Fund stammt aus der Kirtland-Formation von New Mexico und wird auf ein Alter von 72 Millionen Jahre (frühes Maastrichtium) datiert.[2]

Ab dem Cenomanium, also zum Beginn der Oberkreide, verschwinden Sauropoden-Fossilien aus dem Fossilbericht Nordamerikas und treten erst im frühen Maastrichtium mit den ältesten Alamosaurus-Fossilien wieder auf. Diese Lücke wird von verschiedenen Forschern dahingehend interpretiert, dass Sauropoden in der frühen Oberkreide in Nordamerika ausstarben und erst im Campanium wieder einwanderten, vermutlich von Asien oder Südamerika.[3]

Einzelnachweise

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.