Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

2,3-Butandiol-Gärung

anoxischer Gaerprozess Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

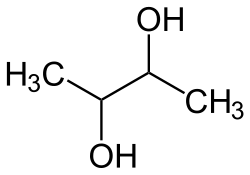

Die 2,3-Butandiol-Gärung ist ein Weg des Abbaus von Zuckern zur Energiegewinnung unter anoxischen Bedingungen, der bei einigen fakultativ anaeroben Bakterien vorkommt, insbesondere bei einigen Gattungen der Enterobakterien. Der Abbau der Zucker verläuft auf verschiedenen Wegen und es werden eine Reihe von Endprodukten gebildet, im Wesentlichen Kohlenstoffdioxid (CO2), 2,3-Butandiol, Ethanol und Formiat (Anion der Ameisensäure). Formiat kann auch vollständig oder zum Teil in elementaren, molekularen Wasserstoff (H2) und Kohlenstoffdioxid (CO2) gespalten werden. Daneben werden oft in geringeren Mengen andere Endprodukte gebildet, z. B. Lactat und Acetat. Charakteristisch ist die Bildung der namensgebenden organischen Verbindung 2,3-Butandiol in größeren Mengen. Im Vergleich zur Gemischten Säuregärung werden auch Gase in größeren Mengen, Säuren aber nur in geringen Mengen gebildet. Die Butandiolgärung ist neben der Gemischten Säuregärung eine der beiden Formen der Ameisensäuregärungen.

Remove ads

Remove ads

Verlauf der Gärung

Zusammenfassung

Kontext

Hexosen werden typischerweise über den Weg der Glykolyse zu Pyruvat abgebaut, wobei durch Substratkettenphosphorylierung ATP erzeugt wird. Zum kleinen Teil werden diese auch über den Entner-Doudoroff-Weg (ED-Weg) zu Pyruvat umgesetzt. Beim Abbau wird NAD+ zu NADH reduziert. Damit dieses für weitere Runden der Glykolyse bzw. dem ED-Weg bereitsteht, wird es auf durch die im weiteren Verlauf der Gärung gebildete Zwischenprodukte wieder zu NAD+ reoxidiert. Im Gegensatz zur Gemischten Säuregärung entstehen bei der 2,3-Butandiol-Gärung weniger Säuren, mehr Kohlenstoffdioxid und das namensgebende Butandiol.[1]

Das Verhältnis des Massenflusses der einzelnen Wege und damit das Massenverhältnis der Endprodukte kann variieren. Bei Klebsiella aerogenes (ehemals Enterobacter aerogenes) wurde die Menge der erzeugten organischen Verbindungen gemessen. Ein Mol Glucose wird hierbei umgesetzt zu:[2]

Biochemie

Bildung von Butandiol

Zwei Moleküle Pyruvat kondensieren zu Acetyllactat, wobei Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Diese Reaktion wird von einer Thiaminpyrophosphat-abhängigen Acetolactatsynthase katalysiert. Eine erneute Decarboxylierung wird von einer Acetyllactatdecarboxylase durchgeführt. Das Produkt ist Acetoin. Dieses wird schließlich zu 2,3-Butandiol unter Verbrauch von NADH reduziert, was eine Butandiol-Dehydrogenase katalysiert.

Durch die beiden Decarboxylierungen entsteht viel Kohlenstoffdioxidgas. Zudem werden aus zwei Molekülen Pyruvat, starke Säuren mit einem pKS-Wert von jeweils 3,7, zwei Moleküle Kohlenstoffdioxid (pKS = 6,3) und die neutrale Verbindung Butandiol gebildet. Infolgedessen wird das Medium schwächer angesäuert als im Vergleich zur Gemischten Säuregärung.

Bildung von Formiat, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid

Pyruvats kann unter Einbeziehung von Coenzym A durch das Enzym Pyruvat-Formiat-Lyase (PFL) in Acetyl-CoA und Formiat gespalten werden. PFL ist das nur unter anoxischen Bedingungen gebildete Schlüsselenzym dieser Gemischten Säuregärung.[3] Es ersetzt unter diesen Bedingungen die Pyruvatdehydrogenase.[2] Formiat wird größtenteils von den Bakterien ausgeschieden. Falls ein geeigneter Elektronenakzeptor vorhanden, wird es im Zuge der Fumaratatmung durch eine membranständige Formiat-Dehydrogenase zu Kohlenstoffdioxid oxidiert, wobei die Elektronen auf Menachinon übertragen werden. Falls diese Möglichkeit nicht mehr besteht und der pH-Wert des Mediums sinkt, wird Formiat nicht mehr ausgeschieden und durch eine cytosolische Formiat-Hydrogen-Lyase in CO2 und H2 gespaltet. Bei diesem Vorgang werden die gebundenen Reduktionsäquivalente als Wasserstoffgas freigesetzt. Da eine starke Säure (pKS = 3,7) in Wasserstoffgas (neutral) und Kohlenstoffdioxid (pKS = 6,3) umgesetzt wird, wirkt die Formiat-Hydrogen-Lyase der Ansäuerung des Mediums entgegen.[2]

Bildung von Acetat und Ethanol

Bei der Spaltung des Pyruvates entsteht Acetyl-CoA. Die energiereiche Thioesterbindung kann konserviert werden, indem Coenzym A gegen Phosphat ausgetauscht wird. Diese Reaktion wird durch eine Phosphotransacetylase katalysiert, es entsteht Acetylphosphat.[4] Eine Acetatkinase setzt dieses schließlich zu Acetat um, wobei durch Substratkettenphosphorylierung ATP erzeugt wird.

Acetyl-CoA kann aber auch durch eine Coenzym-A-abhängige Alkoholdehydrogenase, ein bifunktionelles Enzym, zu Ethanol unter Verbrauch von zwei Molekülen NADH reduziert werden. Im Gegensatz zu anderen Alkoholdehydrogenasen wird Acetaldehyd als Zwischenprodukt nicht freigesetzt.[3] Bei diesem Vorgang wird kein ATP erzeugt.

Die Bildung von Acetat ist bei der 2,3-Butandiol-Gärung aber vernachlässigbar.

Bildung von D-Lactat

NAD+ kann auch dadurch reoxidiert werden, indem Pyruvat zu D-Lactat reduziert wird. Dies wird von einer D-Lactatdehydrogenase katalysiert, im Gegensatz zur Milchsäuregärung entsteht dadurch das D-Isomer.[1] Die Bildung von D-Lactat ist ebenfalls vernachlässigbar.

Remove ads

Vorkommen

Von den jeweils weitaus meisten Arten der folgenden Enterobakterien werden Zucker auf dem Weg der 2,3-Butandiol-Gärung abgebaut:[5] Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Erwinia.[6]

Bedeutung

Der Abbau von Zuckern auf dem Weg der 2,3-Butandiol-Gärung ist ein taxonomisches Merkmal, das zur Identifizierung von Bakterien, besonders von Enterobakterien, verwendet wird. Ob dieser Abbauweg vorliegt, wird festgestellt, indem auf das Zwischenprodukt Acetoin geprüft wird, weil dies für die 2,3-Butandiol-Gärung charakteristisch ist. Als Nachweis für Acetoin dient die Voges-Proskauer-Reaktion. Im Gegensatz zu den Enterobakterien, die viele Säuren durch die Gemischte Säuregärung erzeugen, fällt damit der Nachweis mit Methylrot-Probe negativ aus. Die erhöhte Gasbildung an Kohlenstoffdioxid macht sich in der volumetrischen Bestimmung bemerkbar.[1]

Die 2,3-Butandiol-Gärung erlangt auch einige Bedeutung in der Lebensmittelindustrie. Das von manchen Milchsäurebakterien gebildete Acetoin wird durch Oxidation zu Diacetyl umgesetzt, was eine Hauptaromakomponente der Butter ist.

Literatur

- Georg Fuchs (Hrsg.): Allgemeine Mikrobiologie (begr. von Hans G. Schlegel). 8. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York 2007, ISBN 978-3-13-444608-1.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads