শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

ছায়াপথ

উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ হলো একটি পদ্ধতি, যেখানে নক্ষত্র, নাক্ষত্রিক অবশেষ, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধূলিকণা এবং অন্ধকার বস্তু মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা একত্রিত অবস্থায় থাকে।[১] 'গ্যালাক্সি' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ galaxias (γαλαξίας) থেকে, যার অর্থ 'দুগ্ধসদৃশ'—এই নামটি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে সৌরজগৎ অবস্থিত।

একটি গ্যালাক্সিতে গড়ে প্রায় ১০ কোটি নক্ষত্র থাকে।[২] গ্যালাক্সির আকার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে: ক্ষুদ্র বামন গ্যালাক্সিতে হাজারেরও কম নক্ষত্র থাকতে পারে,[৩] আবার কিছু বিশাল আকারের গ্যালাক্সিতে ১ লক্ষ কোটি পর্যন্ত নক্ষত্র থাকতে পারে। প্রতিটি নক্ষত্র নিজ নিজ গ্যালাক্সির ভরের কেন্দ্রকে ঘিরে কক্ষপথে আবর্তন করে। গ্যালাক্সির মোট ভরের অধিকাংশই অন্ধকার বস্তুর আকারে থাকে, যা দেখা যায় না। দৃশ্যমান অংশ—যেমন নক্ষত্র ও নীহারিকা—মোট ভরের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি অতিকায় কৃষ্ণগহ্বর থাকে।

গ্যালাক্সিকে এর দৃশ্যমান আকৃতির ভিত্তিতে সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: ডিম্বাকৃতি গ্যালাক্সি, স্লিক বা সর্পিল গ্যালাক্সি এবং অসামান্য গ্যালাক্সি।[৪] মিল্কিওয়ে একটি সর্পিল গ্যালাক্সির উদাহরণ। পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে আনুমানিক ২০০ বিলিয়ন (২×১০১১) থেকে ২ ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৫][৬]

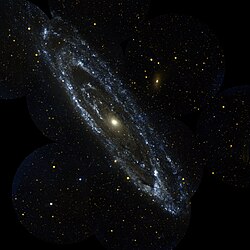

গ্যালাক্সিগুলোর ব্যাস সাধারণত ১,০০০ থেকে ১,০০,০০০ পারসেক (প্রায় ৩,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ আলো বর্ষ) পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্যালাক্সির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব থাকে কয়েক মিলিয়ন পারসেক বা মেগাপারসেক। উদাহরণস্বরূপ, মিল্কিওয়ের ব্যাস অন্তত ২৬,৮০০ পারসেক (৮৭,৪০০ আলো বর্ষ)।[৭][ক] মিল্কিওয়ে থেকে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি—যা এর নিকটবর্তী বৃহৎ প্রতিবেশী গ্যালাক্সি—এর দূরত্ব প্রায় ৭৫০,০০০ পারসেক (২৫ লক্ষ আলো বর্ষ)।[৯]

গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী স্থান আন্তঃগ্যালাক্টিক গ্যাসে পূর্ণ থাকে, যার ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে গড়ে একটিরও কম পরমাণু। অধিকাংশ গ্যালাক্সি গুচ্ছ, ক্লাস্টার বা সুপারক্লাস্টার গঠন করে থাকে। মিল্কিওয়ে লোকাল গ্রুপের অংশ, যেখানে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এই গ্রুপটি ভার্গো সুপারক্লাস্টার নামক বৃহত্তর গঠনের অন্তর্গত। সবচেয়ে বৃহৎ স্কেলে, গ্যালাক্সি গুচ্ছ ও ফিলামেন্টসমূহ বিশাল শূন্যস্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।[১০] লোকাল গ্রুপ ও ভার্গো সুপারক্লাস্টার উভয়ই লানিয়াকিয়া সুপারক্লাস্টার নামক একটি আরও বৃহৎ মহাজাগতিক কাঠামোর অংশ।[১১]

Remove ads

ব্যুৎপত্তি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

গ্যালাক্সি শব্দটি ফরাসি ও মধ্যযুগীয় লাতিন ভাষার মধ্য দিয়ে এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ galaxías (kúklos) (γαλαξίας (κύκλος)) থেকে,[১২] যার অর্থ ‘দুধের বৃত্ত’। এটি আকাশে দেখা একটি দুধসদৃশ আলোর রেখাকে বোঝায়, যা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির আকারে দৃশ্যমান।

গ্রিক পুরাণে বলা হয়েছে, জিউস তাঁর একজন মানবী সঙ্গিনীর ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তান হেরাক্লিস-কে হেরার স্তনে রাখেন, যখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, শিশুটি ঈশ্বরীর দুধ পান করে অমর হয়ে উঠবে। হেরা ঘুম থেকে জেগে অচেনা শিশুকে স্তন্যপান করাতে দেখে শিশুটিকে ঠেলে সরিয়ে দেন। এতে কিছু দুধ আকাশে ছিটকে পড়ে এবং একটি দুধসদৃশ আলোর রেখা তৈরি হয়, যা আজকের 'মিল্কিওয়ে' নামে পরিচিত।[১৩]

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও লেখকদের লেখায় "Galaxy" শব্দটি বড় হাতের অক্ষরে লেখা হলে তা সাধারণত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে বোঝায়, যাতে একে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্যালাক্সি থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজি Milky Way শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহারের একটি উদাহরণ পাওয়া যায় প্রায় ১৩৮০ সালে জিওফ্রি চসার-এর একটি লেখায়:

See yonder, lo, the Galaxyë

Which men clepeth the Milky Wey,

For hit is whyt.

গ্যালাক্সিগুলো প্রথম টেলিস্কোপের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় এবং সেগুলোকে সর্পিল নীহারিকা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ১৮শ ও ১৯শ শতকের অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ এগুলোকে অপসৃত নক্ষত্রপুঞ্জ বা বহিঃনাক্ষত্রিক নীহারিকা হিসেবে ভাবতেন, এবং ভাবতেন এগুলো মিল্কিওয়ে-এর অংশ। তবে সেগুলোর প্রকৃত গঠন ও প্রকৃতি তখনো অজানা ছিল।

বৃহত্তর টেলিস্কোপের সাহায্যে যখন কিছু উজ্জ্বল ও নিকটবর্তী গ্যালাক্সি—যেমন অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি—পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন দেখা যায় সেগুলো আসলে বিপুল সংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি। তাদের ম্লানতা ও বিশাল নক্ষত্রবহুলতা থেকে বোঝা যায়, এসব বস্তু মিল্কিওয়ের অনেক দূরে অবস্থিত। তাই এসব গ্যালাক্সিকে কখনো কখনো আইল্যান্ড ইউনিভার্স বা 'দ্বীপ-মহাবিশ্ব' বলা হতো। তবে "universe" শব্দটি সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে বোঝায় বলে, এই পরিভাষাটি অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। এর পরিবর্তে এসব বস্তু গ্যালাক্সি নামেই পরিচিত হতে থাকে।[১৪]

Remove ads

নামকরণ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সির তালিকা প্রণীত হয়েছে, তবে মাত্র কয়েকটিরই সুপরিচিত নাম আছে। যেমন: অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, ম্যাজেলানীয় মেঘমালা, হুইরপুল গ্যালাক্সি এবং সোমব্রেরো গ্যালাক্সি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটালগ অনুযায়ী নম্বর ব্যবহার করে থাকেন, যেমন: মেসিয়ে ক্যাটালগ, NGC (নিউ জেনারেল ক্যাটালগ), IC (ইনডেক্স ক্যাটালগ), CGCG (Catalogue of Galaxies and of Clusters of Galaxies), MCG (Morphological Catalogue of Galaxies), UGC (Uppsala General Catalogue), এবং PGC (Principal Galaxies Catalogue, যা LEDA নামেও পরিচিত)।

সবচেয়ে পরিচিত গ্যালাক্সিগুলো এই ক্যাটালগগুলোর একাধিকটিতে অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরে তালিকাভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, মেসিয়ে ১০৯ (বা "M109") একটি সর্পিল গ্যালাক্সি, যার মেসিয়ে ক্যাটালগে নম্বর ১০৯। এছাড়াও এর আরও কিছু নাম রয়েছে, যেমন: NGC 3992, UGC 6937, CGCG 269–023, MCG +09-20-044, এবং PGC 37617 (বা LEDA 37617)।[১৫]

অনেক ক্ষীণ গ্যালাক্সি আকাশ জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছে, যেমন Sloan Digital Sky Survey-এর মাধ্যমে, এবং সেগুলো সাধারণত সেসব জরিপে ব্যবহৃত শনাক্তকারী নামেই পরিচিত।[১৬]

Remove ads

পর্যবেক্ষণের ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আকাশগঙ্গা ছায়াপথ

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০–৩৭০) ধারণা করেছিলেন যে আকাশে দেখা উজ্জ্বল রেখা, অর্থাৎ আকাশগঙ্গা, আসলে দূরবর্তী অসংখ্য তারা নিয়ে গঠিত।[১৭] তবে এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২) বিশ্বাস করতেন, আকাশগঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে বড় ও ঘনবসতিপূর্ণ কিছু তারার "অগ্নিময় বাষ্পের প্রজ্বালনের" মাধ্যমে, যা আকাশের সেই অংশে সংঘটিত হয় যা বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে অবস্থিত এবং আকাশীয় গতির সঙ্গে যুক্ত।[১৮]

নিওপ্লেটোনিক দার্শনিক অলিম্পিওডোরাস দ্য ইয়াংগার (প্রায় ৪৯৫–৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরিস্টটলের এই মতের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, যদি আকাশগঙ্গা ছায়াপথ পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (সাবলুনারি) হতো, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও সময়ে এর চেহারা ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল এবং এতে প্যারাল্যাক্স[খ] পরিলক্ষিত হতো—যা দেখা যায়নি। তাই তাঁর মতে, আকাশগঙ্গা একটি আকাশীয় বস্তু।[১৯]

মোহানি মোহাম্মদের মতে, মধ্যযুগীয় আরব জ্যোতির্বিদ ইবন আল-হাইথাম (৯৬৫–১০৩৭) প্রথম আকাশগঙ্গা ছায়াপথের প্যারাল্যাক্স নির্ণয়ের চেষ্টা করেন[২০] এবং এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্যারাল্যাক্স অনুপস্থিত থাকায় এটি বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত নয়, বরং পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।[২১]

পার্সীয় জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি (৯৭৩–১০৪৮) মন্তব্য করেন, আকাশগঙ্গা অসংখ্য ধোঁয়াটে তারা নিয়ে গঠিত।[২২] আন্দালুসিয়ান জ্যোতির্বিদ আভেমপেস (মৃত্যু ১১৩৮) ধারণা দেন যে এটি বহু তারা নিয়ে গঠিত, যেগুলো এত ঘনভাবে অবস্থান করে যে এগুলো প্রায় একটানা রেখা হিসেবে দৃশ্যমান হয়, যার পেছনে রয়েছে সাবলুনারি উপাদানের প্রতিসরণ[গ] প্রভাব।[১৮][২৩] বৃহস্পতি ও মঙ্গলের যোগ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেন, যখন দুটি গ্রহ একে অপরের কাছাকাছি আসে, তখন এমন দৃশ্য তৈরি হয়।[১৮]

১৪শ শতকে, সিরিয়ান পণ্ডিত ইবন কাইয়িম আল-জওযিয়্যা প্রস্তাব করেন যে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ গঠিত "অসংখ্য ক্ষুদ্র তারা দ্বারা, যা স্থির তারার গোলকের মধ্যে গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।"[২৪]

১৬১০ সালে ইতালীয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলেই দূরবীনের মাধ্যমে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করেন যে এটি অসংখ্য ক্ষীণ আলোকময় তারা নিয়ে গঠিত।[২৫][২৬]

১৭৫০ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ থমাস রাইট তাঁর An Original Theory or New Hypothesis of the Universe গ্রন্থে অনুমান করেন, আকাশগঙ্গা একটি ঘূর্ণায়মান তারা-পুঞ্জ, যা মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে সংযুক্ত এবং আকারে সৌরজগতের চেয়ে অনেক বড়। এই তারার চাকতির মধ্য থেকে একে আকাশে একটি রেখা হিসেবে দেখা যায়।[ঘ][২৮][২৯]

১৭৫৫ সালে ইমানুয়েল কান্ত রাইটের ধারণাকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।[৩০]

১৭৮৫ সালে উইলিয়াম হার্সচেল প্রথমবারের মতো আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আকার ও সূর্যের অবস্থান নির্ধারণের উদ্যোগ নেন। তিনি আকাশের বিভিন্ন দিকে তারা গণনা করে গ্যালাক্সির একটি চিত্র অঙ্কন করেন, যেখানে সূর্যকে কেন্দ্রে ধরে নেওয়া হয়।[৩১][৩২]

১৯২০ সালে জ্যাকোবাস কাপ্টেইন তারাগণনার একটি পরিশীলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্যালাক্সিকে একটি ছোট (প্রায় ১৫ কিলোপারসেক ব্যাসের) উপবৃত্তাকার রূপে উপস্থাপন করেন, যেখানে সূর্য কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত। অন্যদিকে, হারলো শ্যাপলি গ্লোবুলার ক্লাস্টারসমূহের ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেন—একটি চ্যাপ্টা ডিস্ক[ঙ] যার ব্যাস প্রায় ৭০ কিলোপারসেক এবং সূর্য এর কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে।[২৯]

তবে এই দুটি বিশ্লেষণেই আলোক শোষণ এবং মহাজাগতিক ধূলিকণার প্রভাব উপেক্ষিত ছিল, যা আকাশগঙ্গার সমতল স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। ১৯৩০ সালে রবার্ট জুলিয়াস ট্রাম্পলার ওপেন ক্লাস্টার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই আলোক শোষণ নির্ণয় করেন, যার ফলে আজকের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ সম্পর্কে স্বীকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩]

অন্যান্য নীহারিকার সঙ্গে পার্থক্য

যদি আকাশ অন্ধকার এবং পরিষ্কার থাকে, তাহলে খালি চোখেও মিল্কিওয়ের বাইরের কিছু ছায়াপথ দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, বড় ম্যাজেলানিক মেঘ, ছোট ম্যাজেলানিক মেঘ এবং ত্রিভুজ গ্যালাক্সি।

দশম শতকে পার্সিয়ান জ্যোতির্বিদ আবদ আল-রহমান আল-সুফি প্রথম অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে শনাক্ত করেন। তিনি একে “ছোট একটি মেঘ” বলে বর্ণনা করেন।[৩৪] ৯৬৪ সালে তিনি সম্ভবত তাঁর Book of Fixed Stars গ্রন্থে বড় ম্যাজেলানিক মেঘের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি একে "দক্ষিণ আরবদের আল বকর" নামে অভিহিত করেন।[৩৫] যেহেতু এর অবলম্বন প্রায় ৭০° দক্ষিণে, এটি তাঁর অবস্থান থেকে দেখা যেত না।

ইউরোপে বড় ম্যাজেলানিক মেঘ সুপরিচিত হয় ম্যাজেলান-এর ১৬শ শতকের অভিযানের সময়।[৩৫][৩৬] পরে ১৬১২ সালে সাইমন মারিয়াস স্বাধীনভাবে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিকে উল্লেখ করেন।[৩৪]

১৭৩৪ সালে দার্শনিক ইমানুয়েল সুইডেনবর্গ তাঁর Principia গ্রন্থে অনুমান করেন, আরও ছায়াপথ থাকতে পারে। তিনি বলেন, এরা গুচ্ছ আকারে গঠিত এবং বিশাল মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র অংশ। তাঁর এই ধারণা আজকের মহাবিশ্ব বিষয়ক ধারণার খুব কাছাকাছি।[৩৭]

১৭৪৫ সালে পিয়ের লুই মউপার্তুই বলেন, কিছু নীহারিকা আসলে নক্ষত্রের গুচ্ছ। এদের আলো শুধুমাত্র তারকাদের কারণে নয়, বরং অতিরিক্ত একটি জ্যোতি থাকে। তিনি জোহানেস হেভেলিয়াস-এর মতেরও পুনরুল্লেখ করেন। হেভেলিয়াস বলেছিলেন, এই উজ্জ্বল বস্তুগুলো ঘূর্ণনের ফলে চ্যাপ্টা হয়েছে।[৩৮]

১৭৫০ সালে থমাস রাইট সঠিকভাবে ধারণা দেন, মিল্কিওয়ে একটি চ্যাপ্টা নক্ষত্রচক্র। তিনি বলেন, আকাশে যেসব নীহারিকা দেখা যায়, সেগুলোর কিছু হয়তো অন্য মিল্কিওয়ে।

১৮ শতকের শেষ দিকে চার্লস মেসিয়ার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সেখানে ১০৯টি উজ্জ্বল বস্তু ছিল, যেগুলোর নীহারিকার মতো চেহারা। এরপর উইলিয়াম হার্শেল প্রায় ৫,০০০টি নীহারিকা তালিকাভুক্ত করেন।[৩৯]

১৮৪৫ সালে লর্ড রস এই নীহারিকাগুলোর মধ্যে এম৫১-এর গঠন পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখতে পান এটি একটি সর্পিল গঠন।[৪০][৪১]

১৯১২ সালে ভেস্টো এম. স্লাইফার কিছু উজ্জ্বল সর্পিল নীহারিকার স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখেন, এসব নীহারিকার ডপলার সরণ অনেক বেশি। এর মানে তারা দ্রুত আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।[৪২][৪৩]

১৯১৭ সালে হেবার ডাস্ট কার্টিস "গ্রেট অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা"-তে এস অ্যান্ড্রোমিডে নামের একটি নভা আবিষ্কার করেন। ছবি বিশ্লেষণ করে তিনি আরও ১১টি নভা খুঁজে পান।

তিনি লক্ষ্য করেন, এই নভাগুলো আমাদের ছায়াপথে দেখা নভাগুলোর তুলনায় গড়ে ১০ ম্যাগনিচিউড কম উজ্জ্বল। এর ভিত্তিতে তিনি এর দূরত্ব প্রায় ১,৫০,০০০ পারসেক অনুমান করেন। এর ফলে তিনি "দ্বীপ মহাবিশ্ব" তত্ত্বের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন।[৪৪]

১৯২০ সালে হারলো শ্যাপলি ও হেবার কার্টিস-এর মধ্যে গ্রেট ডিবেট হয়। এতে মিল্কিওয়ের গঠন, সর্পিল নীহারিকা ও মহাবিশ্বের আকার নিয়ে আলোচনা হয়।

কার্টিস বলেন, অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকায় অন্ধকার রেখা আছে, যা মিল্কিওয়ের ধুলোর মতো। এছাড়া, এতে ডপলার সরণও রয়েছে, যা প্রমাণ করে এটি এক বাহ্যিক ছায়াপথ।[৪৫]

১৯২২ সালে এর্নস্ট ওপিক অ্যান্ড্রোমিডার দূরত্বের একটি অনুমান দেন। তাঁর গবেষণা প্রমাণ করে যে এটি আসলেই এক বহুদূরবর্তী ছায়াপথ।[৪৬]

পরবর্তীতে এডউইন হাবল মাউন্ট উইলসনের ১০০-ইঞ্চি দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে সর্পিল নীহারিকার বাইরের অংশে স্বতন্ত্র নক্ষত্র শনাক্ত করেন। তিনি সেফিড পরিবর্তনশীল নক্ষত্রও আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখান যে এসব বস্তু এতটাই দূরে যে তারা মিল্কিওয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।[৪৭]

১৯২৬ সালে হাবল ছায়াপথের গাঠনিক শ্রেণিবিন্যাস (galactic morphology) তৈরি করেন, যা এখনো ব্যবহার করা হয়।[৪৮][৪৯]

বহু-তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যবেক্ষণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অগ্রগতি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অনেক বছর ধরে দৃশ্যমান আলোতে গবেষণা চালানোর পর, সাম্প্রতিক দশকে তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালীর অন্যান্য অংশেও বড় অগ্রগতি হয়েছে।[৫০]

আন্তঃনাক্ষত্র ধূলি দৃশ্যমান আলোর পথ আটকে দেয়। কিন্তু এটি দূর-অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সহজে পার হতে দেয়। এই কারণে, এই তরঙ্গ ব্যবহার করে বিশাল আণবিক মেঘ ও গ্যালাকটিক কোরের ভেতরের গঠন বিস্তারিতভাবে দেখা যায়।[৫১] এছাড়াও, এই আলো ব্যবহার করে দূরবর্তী, লাল সরণকৃত প্রাচীন গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড অবলোহিত রশ্মির অনেক অংশ শোষণ করে ফেলে। এজন্য উচ্চপর্যায়ে স্থাপিত অথবা মহাকাশে পাঠানো টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয়।[৫২]

গ্যালাক্সির প্রথম অদৃশ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গবেষণা শুরু হয় রেডিও তরঙ্গ দিয়ে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ৫ মেগাহার্টজ থেকে ৩০ গিগাহার্টজ পর্যন্ত রেডিও তরঙ্গে প্রায় স্বচ্ছ। তবে এর নিচে আয়নমণ্ডল এই তরঙ্গগুলিকে আটকে দেয়।[৫৩] বড় রেডিও ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহার করে সক্রিয় গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে নির্গত জেট বা প্রবাহের মানচিত্র তৈরি করা যায়।

অতিবেগুনি ও এক্স-রে টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের উচ্চ-শক্তির ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। অনেক সময়, একটি তারা পাশের কৃষ্ণগহ্বরের জোয়ারীয় বলের কারণে ছিন্নভিন্ন হলে অতিবেগুনি রশ্মির ঝলক দেখা যায়।[৫৪] গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলিতে গরম গ্যাস কোথায় বিস্তৃত রয়েছে, তা এক্স-রে পর্যবেক্ষণে জানা যায়। এছাড়াও, এক্স-রে গবেষণার মাধ্যমেই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতিভারী কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়েছে।[৫৫]

আধুনিক গবেষণা

১৯৪৪ সালে, হেনড্রিক ভান ডে হুলস্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আন্তঃনাক্ষত্রিক পারমাণবিক হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নির্গত ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ শনাক্তযোগ্য হতে পারে;[৫৭] ১৯৫১ সালে এই বিকিরণ বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। যেহেতু এই তরঙ্গ ধুলোর দ্বারা শোষিত হয় না, তাই এর ডপলার সরণ বিশ্লেষণ করে গ্যাসের গতিবিধি নির্ণয় করা যায়। এই পর্যবেক্ষণ ছায়াপথের কেন্দ্রে একটি ঘূর্ণায়মান বার গঠন থাকার ইঙ্গিত দেয়।[৫৮] উন্নত রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহারের ফলে অন্যান্য ছায়াপথেও হাইড্রোজেন গ্যাস শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

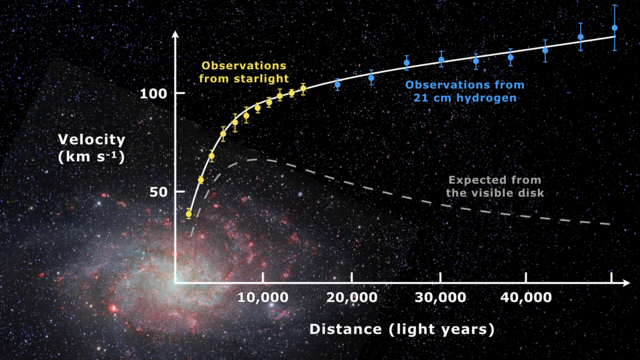

১৯৭০-এর দশকে ভেরা রুবিন আবিষ্কার করেন যে, ছায়াপথের ঘূর্ণন বেগ দৃশ্যমান নক্ষত্র ও গ্যাসের ভরের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত বেগের সঙ্গে মেলে না। এই অমিল থেকেই ধারণা করা হয়, ছায়াপথে এমন বিশাল পরিমাণ অদৃশ্য অন্ধকার পদার্থ রয়েছে যা তার গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে সহায়ক।[৫৯][৬০]

১৯৯০-এর দশকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের উন্নত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছায়াপথ সম্পর্কিত তথ্য আরও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এর তথ্য দেখায়, অনুপস্থিত অন্ধকার পদার্থ কেবলমাত্র ক্ষীণ ও ছোট নক্ষত্র দিয়ে গঠিত হতে পারে না।[৬১] হাবল ডিপ ফিল্ড পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দৃশ্যমান মহাবিশ্বে প্রায় ১২৫ বিলিয়ন (১.২৫×১০১১) ছায়াপথ রয়েছে।[৬২]

মানবচোখে অদৃশ্য তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সনাক্ত করতে রেডিও টেলিস্কোপ, ইনফ্রারেড ক্যামেরা ও এক্স-রে টেলিস্কোপের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মাধ্যমে এমন অনেক ছায়াপথ চিহ্নিত হয়েছে যেগুলো হাবলের মাধ্যমে দেখা যায় না। বিশেষ করে, জোন অব অ্যাভয়ডেন্সে—যা দুধরাজির কারণে দৃশ্যমান আলোয় ঢাকা থাকে—সেখানে পরিচালিত জরিপে অনেক নতুন ছায়াপথ আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬৩]

২০১৬ সালে দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল-এ ক্রিস্টোফার কনসেলিস ও সহকর্মীদের একটি গবেষণায় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, z=8 পর্যন্ত দৃশ্যমান মহাবিশ্বে অন্তত দুই ট্রিলিয়ন (২×১০১২) ছায়াপথ রয়েছে, যা হাবল দ্বারা সরাসরি দেখা সংখ্যার দশগুণ বেশি।[৬৪][৬৫]

তবে নিউ হরাইজন্স মহাকাশযান, যা রাশিচক্রীয় আলোর বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে, তুলনামূলকভাবে কম কসমিক অপটিক্যাল আলো শনাক্ত করে। এটি নির্দেশ করে, অনেক ছায়াপথ এখনও আমাদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের বাইরে রয়ে গেছে।[৬৬][৬৭]

Remove ads

টীকা

- এই পরিমাপটি D25 মানদণ্ড অনুযায়ী। ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, এই ব্যাসের বাইরেও ডিস্ক নক্ষত্র বিদ্যমান, তবে এটি মিল্কিওয়ের পৃষ্ঠদৃশ্য উজ্জ্বলতার ওপর কতটা প্রভাব ফেলে তা স্পষ্ট নয়।[৮]

- রাইট আকাশগঙ্গা ছায়াপথকে Vortex Magnus (মহা ঘূর্ণি) নামে অভিহিত করেন এবং এর ব্যাস ৮.৬৪×১০১২ মাইল (১৩.৯×১০১২ কিমি) হিসেবে অনুমান করেন।[২৭]

Remove ads

আরও দেখুন

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads