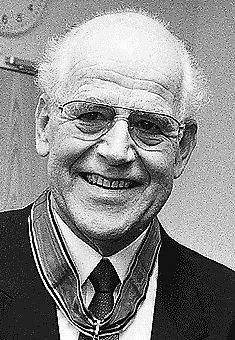

Wolfgang Gerok

deutscher Mediziner, Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft (1987–1995) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wolfgang Gerok (* 27. März 1926 in Tübingen; † 16. Januar 2021[1] in Freiburg im Breisgau) war ein deutscher Mediziner. Er war Internist mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Stoffwechselkrankheiten sowie Lehrstuhlinhaber in Freiburg im Breisgau.

Leben und Wirken

Zusammenfassung

Kontext

Wolfgang Geroks Vater Eduard Gerok war promovierter Politologe und Fabrikdirektor. Die Mutter war eine Tochter des württembergischen Staatspräsidenten Johannes von Hieber und hatte neben ihrem Sohn Wolfgang Gerok noch drei Söhne und eine Tochter. Geroks Onkel Walter Hieber war Professor für anorganische Chemie an der Technischen Hochschule in München.

Gerok studierte Medizin an den Universitäten in Tübingen und Freiburg. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Verbindung Normannia Tübingen. Das Studium schloss er 1950 mit dem Medizinischen Staatsexamen ab. Seine Promotion zum Dr. med. erfolgte 1950 in Tübingen. Nach dem Studium begann er im Max-Planck-Institut für Biochemie und am Pathologischen Institut der Universität Tübingen mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung. Seine klinische Ausbildung absolvierte er in Zürich, Marburg, Tübingen und Mainz. In Marburg habilitierte er sich 1960 und begann dort 1961 seine Lehrtätigkeit, die er danach als außerplanmäßiger Professor in Mainz fortsetzte. Von 1968 bis 1994 hatte er den Lehrstuhl für Innere Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne und war Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin II der von Georg Wilhelm Löhr mitgeleiteten Medizinischen Universitätsklinik Freiburg.

Von 1987 bis 1988 war er Vorsitzender der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Von 1987 bis 1995 war Wolfgang Gerok Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft. Seit 1992 war Gerok Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste.

Mit Paul Schölmerich und Rudolf Gross gab er ein Lehrbuch der Inneren Medizin heraus. Gerok hat entscheidend die Weiterentwicklung der klinischen und wissenschaftlichen Hepatologie mitgeprägt. Sein Arbeitsschwerpunkt war die Biochemie der Gallensekretion und der Gallensäurestoffwechsel, bereits in den 1960er Jahren die Regulation des Aminosäuren- und Proteinstoffwechsels in der Leber[2] sowie die Molekularbiologie der Hepatitisviren.[3]

Wolfgang Geroks hat zwei Töchter, eine davon ist Annette Gerok-Reiter.[4]

Ehrungen

- 1964 Theodor-Frerichs-Preis der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin

- 1980 Mitglied der Leopoldina

- Watson Lecture und Watson Prize der University of Minnesota

- 1991 Jacob-Henle-Medaille der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

- 1992 Thannhauser Medaille der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten

- 1992 Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste

- 1993 Cothenius-Medaille der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina zu Halle (Saale) (Mitglied der Leopoldina seit 1980)[5]

- 1986 Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland

- 1994 Großes Verdienstkreuz mit Stern

- 1998 Ernst-Jung-Medaille für Medizin in Gold

- 1999 Lucie-Bolte-Preis

- 2001 Gustav-von-Bergmann-Medaille

- 2006 Ludwig-Heilmeyer-Medaille in Gold

- Ehrendoktor der Universität Regensburg

Literatur

- Rudolf Gross, Paul Schölmerich, Wolfgang Gerok (Hrsg.): 1000 Merksätze Innere Medizin. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Schattauer, Stuttgart / New York 1989 (= UTB für Wissenschaft / Uni-Taschenbücher. Band 522), ISBN 3-7945-1282-0, S. IV–V und IX.

- Gerok, Wolfgang. In: Walter Habel (Hrsg.): Wer ist wer? Das deutsche Who’s who. 24. Ausgabe. Schmidt-Römhild, Lübeck 1985, ISBN 3-7950-2005-0, S. 372.

Weblinks

Commons: Wolfgang Gerok – Sammlung von Bildern

- Literatur von und über Wolfgang Gerok im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Wolfgang Gerok im Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.