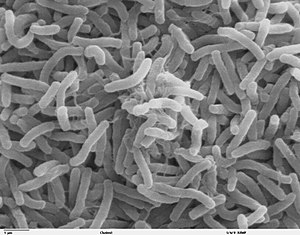

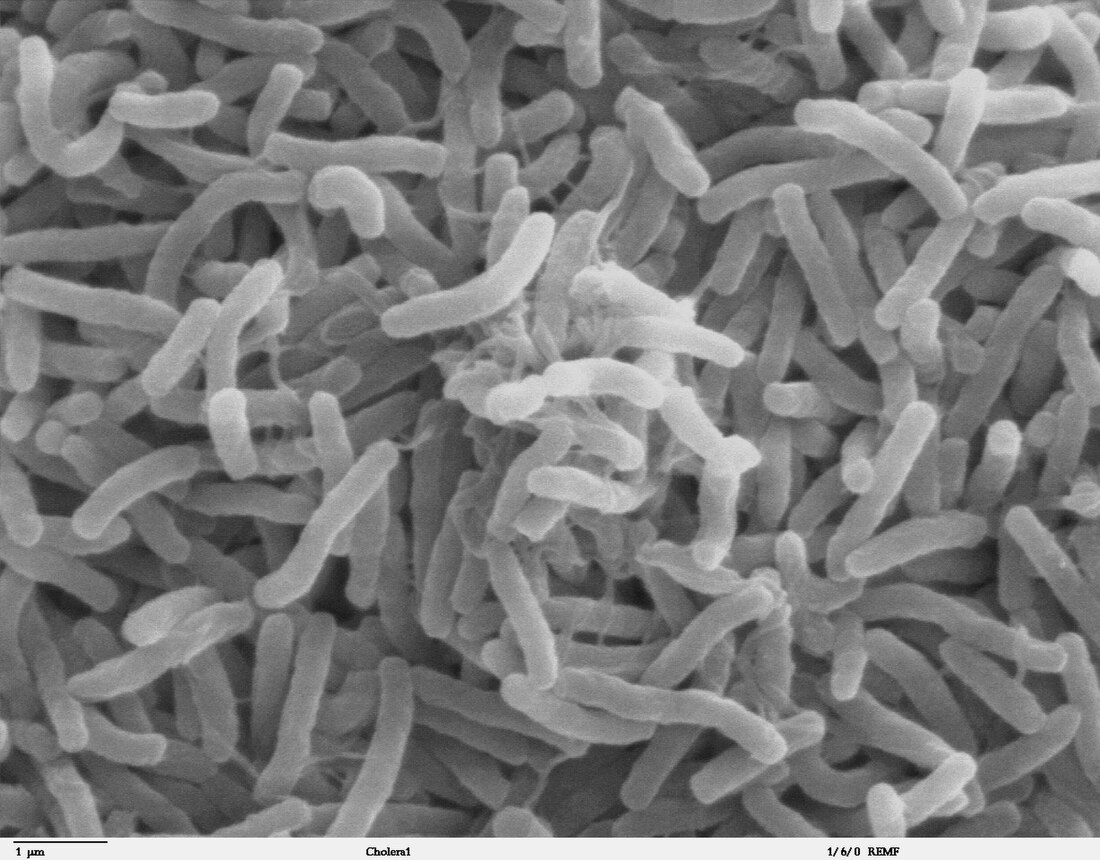

霍亂(英語:cholera),又稱虎疫、霍痢拉、虎列拉、虎列剌等[1],是由霍亂弧菌的某些致病株感染小腸而導致的急性腹瀉疾病[2]。症狀可能相當輕微,也可能相當嚴重[3]。典型症狀為連續數日嚴重水瀉[4]。可能合併有嘔吐、肌肉抽搐的現象[3] 。霍亂所導致的嚴重腹瀉可能造成脫水、電解質失衡甚至死亡[4],或導致眼窩凹陷、皮膚濕冷且缺乏彈性,以及手腳出現皺紋等[5]。脫水可能導致皮膚發紺[6]。一般是在接觸病原體後立即會發病[3]。

历史

關於霍亂的歷史描述最早於西元前五世紀在梵语被發現[5]。1854年,意大利解剖学家菲利波·帕西尼首次分离了霍乱弧菌[7]。而英国医生約翰·斯諾在1849到1854年間對霍亂的研究成就了流行病學領域很顯著的進步[5][8]。1883年,德国微生物学家羅伯特·柯霍再度发现霍乱弧菌,使该病菌广为人知[7][9]。

致病机制

霍亂是由多種霍亂弧菌引起,各個菌種的致病力不同:一些菌種可能會導致更為嚴重的病症[4]。霍亂弧菌最主要通過被含有該細菌的人類糞便污染的水或食物傳播[10],未經徹底烹飪的海鮮也是一個常見的傳播途徑。霍亂弧菌僅會對人類造成影響。感染霍亂的風險因子包括衛生條件不佳、飲用水不潔、以及貧困。一些學者表示海平面上升可能利於霍亂的傳播。糞便培養至今仍為診斷霍亂的黃金標準[4]。雖然市面上有供快速檢測霍亂的試紙條,但其準確性不佳[11]。

1854年宽街霍乱爆发事件中,英国医生约翰·斯诺首次探明霍乱的致病途径,被誉为“流行病学之父”[12][13]。

预防及治疗

預防霍亂的方法包括使用更有效的消毒方法與提供潔淨的用水[5]。1893年,沃尔德玛·哈夫金发明首支霍乱疫苗,并在印度加尔各答地区成功试行了大规模接种[14]。口服的霍亂疫苗約可有半年的免疫力,更有能預防由大腸桿菌所導致的其他不同種腹瀉情況。

優先考慮的治療方法當屬口服點滴,也就是用電解質來補充流失的體液。口服補充溶液是最常被使用的[4] ,針對幼童霍亂患者,會考慮補充鋅[15]。在部分病例裡,有時會需要加入靜脈注射的治療,像是施打乳酸鈉林格注射液,而抗生素對患者也有些許助益 ,前提是要先一步進行測試,以了解哪種抗生素能有效的對抗霍亂弧菌[3]。

流行病学

霍亂估計影響全球三百萬至五百萬人並在2010年內造成100,000-130,000人死亡[4][16]。儘管霍亂常被分類為瘟疫,但它在已開發國家是少見的,病原體通常是來自境外歸國或外籍旅客,儿童是最易被感染的人群[4][17]。霍亂可能以流行病或地區流行病出現。持續增加霍亂風險的區域包含非洲與東南亞,雖然被感染後的死亡風險通常小於5%,但對沒有渠道接受治療的族群,死亡率可能高達50%[4]。

19世紀以前霍亂發生局限於印度次大陸及周邊地區,19世紀以後由於國際貿易與交通的發展傳播到印度以外的地區,過去200年以來共發生過七次全球性大流行。

- 第一次大流行(1817年–1824年)首先被控制在印度次大陆,在孟加拉大规模爆发。到1820年,传播遍及印度。在被消灭前,它传播到了中国和里海。[18][19]

- 第二次大流行(1829年–1837年)在1832年蔓延至欧洲、伦敦,同年又蔓延至安大略、加拿大和纽约,在1834年又发展到北美的太平洋海岸。[18][19](見大惡臭)

- 第三次大流行(1846年–1860年)主要影响了俄罗斯,造成了超过100万人的死亡。[20][21][22]

- 第四次大流行(1863年–1875年)传播到了大部分欧洲及非洲区域,中国清朝咸丰、同治年间也有大规模霍乱疫情爆发。[20][21]

- 第五次大流行(1881年–1896年),霍乱污染德国汉堡自来水,以致8606人死亡。[23]

- 第六次大流行(1899年–1923年)由于公共衛生的进步,只对欧洲造成很小的影响,印度有超过80万人死亡,清朝末年、中华民国时期亦有大规模疫情爆发。[20][21][24]

- 第七次大流行(1961年–至今)被称作埃尔托,1961年起始于印尼,1963年传染到孟加拉,1964年传染到印度,并于1966年传播到苏联。[21][25][26]

霍亂是經由被汙染的水源傳播,在改善公共衛生與汙水處理後,基本上已經從已開發國家絕跡。近期的疫情爆發包括:

参见

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.