赫斯珀利亞高原

来自维基百科,自由的百科全书

赫斯珀利亞高原(Hesperia Planum)是位在火星南半球廣大的熔岩平原。該高原以數量較周圍地區少的撞擊坑和大量的皺脊為醒目特徵,該地區也是古老火山泰瑞納山所在地。火星地質年代中的赫斯珀利亞紀名稱即由來自此高原[1][2]。

名稱由來

火星大部分地名都來自於聖經或古典時代[3]。「赫斯珀里亚」是一個希臘-拉丁詩的術語,指「西方的土地」,是古希臘對義大利、古羅馬和西班牙的稱呼[4][5]。Planum(複數形 plana)是拉丁語的高海拔平原或高原。在太空地质学和國際天文聯會行星體系命名法中,該用語是用於其他行星或天然衛星上的相對平坦而高海拔平原或高原[6]。

1877年義大利天文學家喬凡尼·斯基亞帕雷利命名的火星反照率特徵中,將中心座標 20°S, 240°W 的中等色調區域命名為赫斯珀利亞區[7][4]。當時斯基亞帕雷利相信深色區域是水體,而色調較淺的赫斯珀利亞區是兩個海洋之間的沖積平原或沼澤,因此將深色區命名為提雷尼亞海和辛梅利亞海[8]。雖然在20世紀初火星表面海洋的存在已經不被相信[9],但直到太空時代以前對當地狀況仍無從了解。1972年水手9號探測器拍攝影像顯示當地是有許多撞擊坑和風蝕條紋的平原[10]。國際天文聯會於1973年正式將當地命名為赫斯珀利亞高原[11]。該區兩側暗色區域被發現是有大量撞擊坑的高地。1979年國際天文聯會將兩側暗色高地的西側命名為第勒纳高地(Tyrrhena Terra)、東側命名為辛梅利亞高地(Terra Cimmeria)[12](Terra 在拉丁語中是指廣大的地塊)。

位置和地理特徵

赫斯珀利亞高原位於巨大的撞擊坑希臘平原的東北邊緣[13],中心座標是 22.3°S, 110°E,屬於提雷尼亞海區 (MC-22)。其範圍最長達到 1700 公里 [11],面積是 200 萬平方公里[14]。

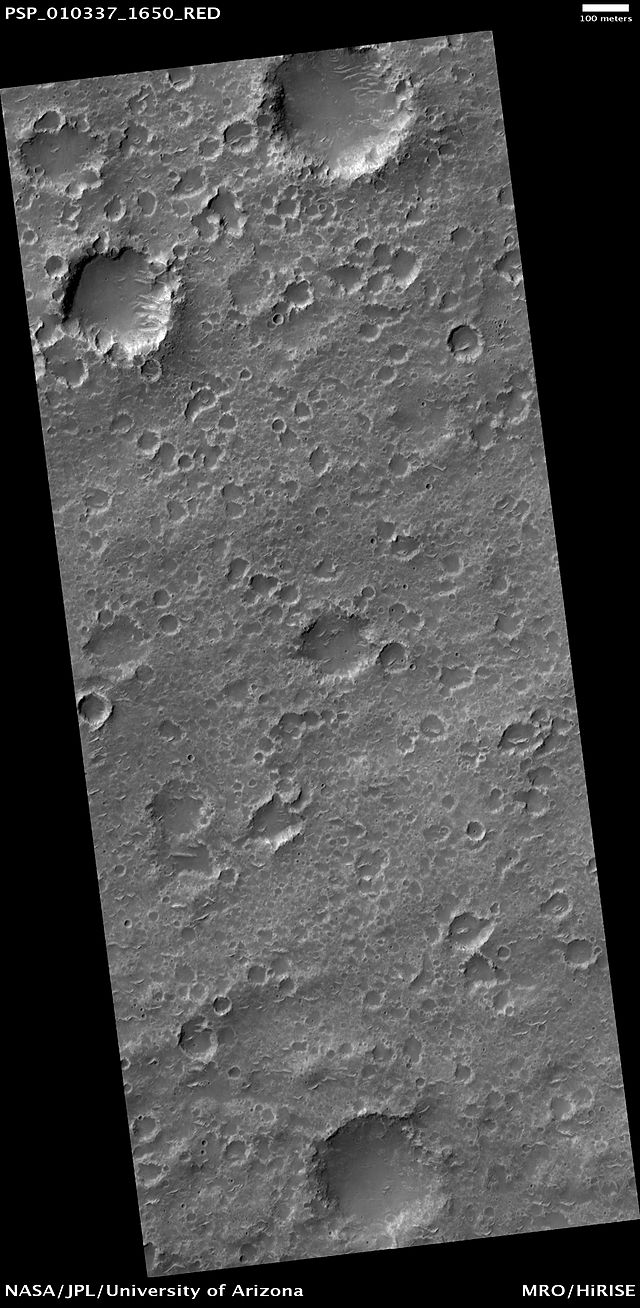

在低解析度下(>100 公尺),赫斯珀利亞高原是相當平坦的[15],其高程比火星大地水準面高 1.2 公里[16]。該地區的表面比周圍泰瑞納山和辛梅利亞高地等高地低約 200 至 800 公尺,並且走向是偏南方,平均坡度 0.03°[13]。高解析度影像中 (<19 m/pixel),赫斯珀利亞高原的表面主要是沙塵和細顆粒沉積物,只有少數岩盤和巨石可見。該地區並且有大量被沉積物填充的底部平坦且很淺的撞擊坑。該地區沒有可辨識的熔岩管等火山活動構造,雖然有小規模(寬度小於 10 公尺)的渠道[17]。

地質

赫斯珀利亞高原的地質主要是洪流玄武岩[18],雖然目前無法排除層狀火山碎屑岩或湖底沉積物的存在[17]。並可發現當地熔岩填充了存在於諾亞紀的大範圍的低而崎嶇的區域。在岩漿出現前形成的撞擊坑邊緣仍在當地可見,表示當地岩漿厚度是 250–500 公尺。赫斯珀利亞高原的熔岩量可和地球上的大火成岩省相比,例如哥倫比亞河玄武岩群[13]。

赫斯珀利亞高原上相對中等數量的撞擊坑代表該區域在火星歷史上年代居中。太空地质学中是以計算行星表面撞擊坑數量進行相對定年(撞擊坑計數)。大量撞擊坑的區域代表年代古老,反之則是年輕地區。赫斯珀利亞高原是火星地質年代赫斯珀里亚紀的標準地點。熔岩在赫斯珀利亞高原形成了被稱為赫斯珀利亞系的地質區域[20]。赫斯珀利亞高原的熔岩噴發大約是在赫斯珀利亞紀開始的 37 億年前[21](火星和其他行星一樣形成於約 45 億年前)。赫斯珀利亞紀的熔岩比其他受到大量撞擊的諾亞紀區域年輕,但比年代接近現代的亞馬遜紀古老(請參見火星地質)。

皺脊是一種長而高度線性的獨特地貌特徵,是由地勢較低,且被鈍齒狀的窄山嶺覆蓋在面積較廣的拱形地形組成。這種地形特徵在月球相當常見,且只出現在地勢較低的熔岩平原(即月海)[22]。在火星上出現此種地形一般認為是當地也出現過類似的火山活動。因此,火山上有皺脊的平原一般被認為是由高流動性的玄武岩質熔岩(洪流玄武岩)形成。皺脊一般相信是熔岩流固定以後當地表面受到逆斷層的應力而形成[23][24]。這種地形並非火山活動特徵,但卻是板塊運動的次級特徵,會形成於受到壓應力的緻密岩石(例如層狀玄武岩)。類似赫斯珀利亞高原的「皺脊平原」覆蓋了火星 30% 的表面[18]。

泰瑞納山(Tyrrhena Mons 或 Tyrrhena Patera)是在赫斯珀里亞高原西部的一個受到侵蝕的低高度火山,是火星表面最古老的中心式噴發火山之一 [26],而且被列為形式屬於 Patera 的火山(參見火星的火山活動。Patera 是指不規則或複雜、多弧形邊的火山口),噴發時間在諾亞紀早期到赫斯珀里亚紀早期[27]。泰瑞納山只比周圍平原高 1.5 公里,中心是一個直徑 40 公里的陷落區,即為破火山口。當地大量放射狀的平底谷地和山脊表示該火山受到高度侵蝕。泰瑞納山的低高度和被剝蝕狀態代表該火山的組成大部分都是易碎物質組成,例如火山灰。火山灰可能是來自於岩漿和地下水或地下冰層交互作用造成[28]。

參考資料

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.