莫拉鱷屬

来自维基百科,自由的百科全书

莫拉鱷屬(學名:Mourasuchus),又稱莫拉氏鱷屬,為已滅絕的大型凱門鱷,生存於中新世時期的南美洲。牠們的顱骨形狀類似於鴨喙,長而寬扁,也與腔鱷屬的顱骨外型類似,可能同樣具有與現存鵜鶘或鬚鯨那樣的喉囊[1]。

| 莫拉氏鱷屬 化石时期:中 - 晚中新世

~ | |

|---|---|

| |

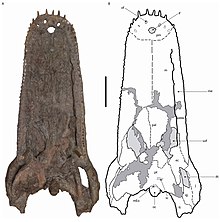

| 莫拉鱷(Mourasuchus pattersoni)顱骨化石 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 爬行綱 Reptilia |

| 目: | 鳄目 Crocodilia |

| 科: | 短吻鳄科 Alligatoridae |

| 亚科: | 凯门鳄亚科 Caimaninae |

| 属: | †莫拉氏鱷屬 Mourasuchus Price 1964 |

| 物種 | |

| |

| 異名 | |

|

科異名:

屬異名:

| |

描述

莫拉鱷體長約9公尺,上下顎兩側各具有40顆小顆的錐狀齒[3],體型雖大但是細小的牙齒並不適合捕捉大型獵物,主要透過濾食或是在湖或河底獲取食物。莫拉氏鱷的化石發現於祕魯菲茨卡拉爾德區的佩瓦斯層,在當地還有其他巨型鱷魚存在,包括大型的鉤鼻鱷屬以及同樣屬於短吻鱷的普魯斯鱷,這兩種鱷魚的體長均可達到約11米(36英尺)以上。中新世時期(托爾頓期,約八百萬年前)濕地鱷形超目的多樣化代表當地的生態位分化十分多樣,甚至很少有種間競爭的情況[4]。

物種

莫拉鱷屬的模式種為亞馬遜莫拉鱷(M. amazonensis),命名於1964年,發現於巴西亞馬遜雨林的索利蒙伊斯層[5]。另一個物種,奇異莫拉鱷(M. atopus),命名於1965年,化石發現於哥倫比亞拉文塔化石群的翁達組,最初屬於獨立的屬 Nettosuchus[6][3],具有較模式種狹長而窄的顱骨。第三個物種,N. nativus,命名於1985年,發現於委內瑞拉的烏魯馬科組[7],但被認為是發現於阿根廷伊圖薩因戈地層組阿氏莫拉鱷(M. arendsi)的異名[8]。第四個物種,帕氏莫拉鱷(M. pattersoni),命名於2017年[9],發現於玻利維亞的Yecua Formation[10]。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.