牌坊

建築式樣 来自维基百科,自由的百科全书

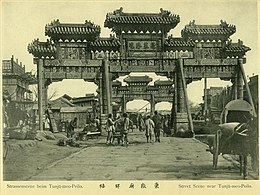

牌坊,简称坊,類似於牌楼,是中国传统建筑中非常重要的一种建筑类型,亦傳至朝鮮半島、日本列島、越南、琉球群島等漢字文化圈地區。牌坊更被海外当作中华文化的象征之一,在西方很多城市的唐人街都有牌坊作为标志。严格区分下,牌坊不同於牌楼,在立柱和横板上没有斗拱及屋顶结构的称为牌坊[1],而在立柱和横板上有楼的称为牌楼。

起源和发展

汉代称为阙,六朝称为标,唐代称为乌头门,宋代官名表楬、阀阅、乌头门,俗名棂星门[2]。早期的牌坊非常简单,就是两根立柱加上一块横木,两扇对开木门,较多地注重作为大门的实用价值。汉代以后,中国的城市建筑渐渐形成一定格式,在城中有里坊,里坊有坊墙坊门,犹如城中之城,类似如今的居住小区。据历史文献记载,里坊中如果出现好人好事,便须在坊门上张贴通告,以示褒奖,由此坊门衍生出了新的功能。人们为了能使坊门上张贴的褒奖告示长存,就用更加坚固的材料另外制作坊门,篆刻褒奖事由,如节孝坊、状元坊、德政坊之类,这就是今日牌坊的雏形。

到了宋代,里坊制度逐渐被打破,包围里坊的坊墙被拆除,棂星门就逐渐失去了作为出入通道的作用,木门消失了,而成为纯粹的装饰建筑,而其建筑形式也日趋复杂优美,从最初作为坊门的一间两柱(即一块横板两根立柱)乌头门发展到明、清的五间六柱十一牌楼(即六根立柱五块横板,横板及立柱上方还建有斗拱屋顶的结构,如北京正阳门外前门大街上的前门五牌楼),形成了现在我们看到的牌坊。

牌坊的分类

著名牌坊

- 安徽省:

- 江西省:

- 南昌市

- 进贤县:陈氏牌坊(昼锦坊和理学名贤坊)

- 抚州市

- 乐安县:龙图学士和刺史传芳牌楼门

- 宜春市:

- 樟树市:清标彤管坊、

- 赣州市

- 南昌市

- 浙江省:

- 宁波市:

- 衢州市

- 柯城区:郑秀夫牌坊、梁毛氏节孝坊、郑辛牌坊、郑一鸣牌坊、徐氏节孝坊、杨氏节孝坊、谷口世家牌坊、毛氏节孝坊、全氏节孝坊、

- 衢江区:江氏节孝坊

- 龙游县:丁氏节孝坊

- 常山县:樊家尚书坊

- 金华市

- 兰溪市:郭氏节孝坊、竹塘进士木牌坊、焦石邵氏家庙及孝子坊、姓叶陈氏节孝石坊、上唐村孝子石坊、胡氏节孝坊、范氏石坊、陈氏节孝石坊(游埠镇伍家圩村)、严氏节孝坊、

- 东阳市:东阳卢宅(风绍世家坊、大夫第门坊、柳塘门坊)

- 台州市

- 仙居县:林应麒功德牌坊

- 临海市:卢氏节孝牌坊

- 温州市

- 丽水市

- 松阳县:詹宝兄弟牌坊、市口进士牌坊

- 遂昌县:独山石牌坊

- 缙云县:白茅云衢坊、双港桥贞节坊石刻

- 景宁县:严氏节孝木牌坊

- 山西省:

- 北京市:保卫和平坊、前门五牌楼、西单牌楼、西四牌楼、东单牌楼、东四牌楼

- 江蘇省:南京四牌樓、南京中山陵博愛坊、南京朝天宮櫺星門、南京夫子廟天下文樞坊

- 湖北省:武汉大学校门

- 重庆市:重庆市人民大礼堂正门

- 雲南省:金馬碧雞坊

- 湖南省:芷江受降紀念坊

- 广东省:中山大学校门牌坊

- 河北省:承德市头道牌楼,二道牌楼

-

香海名山牌樓

-

西貢海鮮街牌坊

-

仁川唐人街牌坊

-

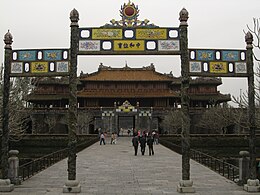

順化皇城入口的牌坊

- 橫濱中華街牌坊

-

橫濱中華街牌坊

- 马来西亚

- 吉隆坡茨厂街牌楼[9][1] (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 吉隆坡鬼仔巷牌楼,2019年落成[10][11]

- 森美兰瓜拉庇劳县瓜拉庇劳华人花园马丁李斯特牌坊, 1902年落成。http://kualapilahchinesepleasuregarden.com/ (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 森美兰瓜拉庇劳县西天宫牌楼[12]

- 砂拉越古晋浮罗岸牌楼[13]

- 砂拉越古晋亚答街牌楼,2007年落成[14]

- 砂拉越诗巫石山路华人义山,2007年落成[15]

- 该义山属砂拉越卫理教会、诗巫卫理福善社、刘忠基墓园、砂拉越古田公会、诗巫光远慈善社、砂拉越中区江夏黄氏公会、砂拉越第三六七省高阳许氏公会、砂拉越张氏公会和砂拉越屏南公会。

- 砂拉越民都魯历史文化走廊牌楼,2014年落成[16]

- 泰國曼谷崇圣牌楼

- 澳大利亞墨爾本唐人街四牌樓及朝天宮牌樓

- 美国波士顿唐人街牌坊

- 英国利物浦唐人街

- 加拿大溫哥華華埠千禧門牌坊,域多利華埠同濟門牌坊

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.