乌托邦平原

火星撞擊坑 来自维基百科,自由的百科全书

乌托邦平原(Utopia Planitia)是火星乌托邦区一处广袤的平原[1],是火星[a]及太阳系中公认最大的撞击盆地,直径估计达3300公里[3]。它坐落在火星卡西乌斯区、阿蒙蒂斯区和刻布壬尼亚区之间,位于阿耳古瑞平原的对跖点上,其中心坐标为46.7°N 117.5°E[1]。1976年9月3日美国海盗2号着陆器和2021年5月14日中国天问一号任务中祝融号火星车分别着陆在该火星区域并进行了探测[4][5]。

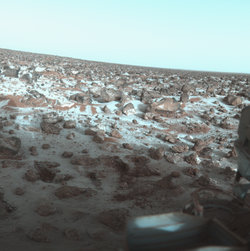

海盗2号着陆器在乌托邦平原拍摄的晨霜状冰冻(伪色) | |

| 位置 | 埃忒里亚西北的伊希斯平原东北部 |

|---|---|

| 坐标 | 46.7°N 117.5°E |

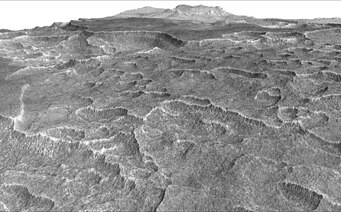

托邦平原上的许多岩石似乎都散铺在表面,仿佛风吹走了它们下方大部分的土壤[6][7]。上涌的地下矿物溶液在表面蒸发形成一层坚硬的表层地壳[8],部分区域表面显示出像用冰淇淋勺挖出的扇形地形,这种表面被认为是由富含水冰的永久冻土层退化而成[9]。在乌托邦平原(约北纬35–50度、东经80–115度),很多特征看上去类似地球上所发现的冰核丘[10]。

2016年11月22日,美国宇航局报告称,在乌托邦平原地区发现了大量地下冰。据估计,检测到的水量相当于一座苏必利尔湖[11][12][13]。

扇形地形

扇形地形常见于火星南北45度到60度之间的中纬度地区,其中在北半球的乌托邦平原地区[14][15]和南半球的佩纽斯和安菲特里忒破火山口地区[16][17]尤为突出。这种地形由带扇贝或荷叶状边缘、无隆起边垒的低浅洼地构成,通常称为扇形洼地或简称贝状。扇形洼地可能孤立,也可能聚集,有时似乎会合并在一起。一处典型的扇形洼地显示出一侧面向赤道的缓坡和另一侧面向极地的陡坡,这种不对称地形可能是因日照差异所造成。扇形洼地被认为是升华造成的地下物质(可能是间隙冰)流失而形成,这一过程至今可能仍在发生[18]。

-

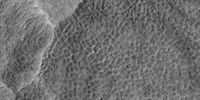

HiWIsh计划下高分辨率成像科学设备显示的扇形状地面,发表在《伊卡洛斯》杂志上的一项研究发现,在当前火星气候条件下,水冰升华造成的地下损耗可形成扇形地貌。他们的模型预测,当地下藏有大量深达数十米的纯冰时,可能会出现类似形状[19]。

-

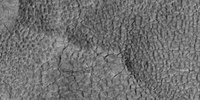

HiWIsh计划下高分辨率成像科学设备显示的扇形地面特写。表面被划分成多边形,这些形状在地表冻结和融化的地区很常见。注:这是前一幅图像的放大版。

-

HiWIsh计划下高分辨率成像科学设显示的扇形地面。

-

HiWIsh计划下高分辨率成像科学设备拍摄的扇形地面特写。表面被划分成多边形,这些形状在地表冻结和融化的地区很常见。注:这是前一幅图像的放大版。

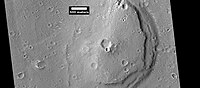

底座形撞击坑

-

前一幅底座形撞击坑照片的东部(右侧)特写,显示了垂坡上的多边形图案。由于陨坑边缘有垂坡和多边形,据信在保护层下面存在有水冰。注:这是前一幅图像的放大版。

多边形图案地面

多边形、图案状的地面在火星的某些地区很常见[20][21][22][23][24][25]。通常认为是由地表冰升华所引起的。升华是固体冰直接转变为气体,类似与地球上的干冰。火星上显示多边形地面的地方可能表明未来定居者可在那里找到水冰。覆盖层形成的图案地面,称为纬度相关覆盖层,是在气候不同时,从天空中飘落的冰尘颗粒所形成[26][27][28][29]。

乌托邦平原的其他特征

-

显示乌托邦及周边其他地区边界的激光高度计地图

-

HiWish计划下高分辨率成像科学设备显示的乌托邦平原陨坑坑底上的凹洞和洼陷,这些形状可能是冰离开地面后所造成。

-

HiWish计划下高分辨率成像科学设备显示的层状桌山。

-

背景相机拍摄的下一幅图像的背景图:赫拉德谷分层,照片显示了岩层、流线型体和指示水流方向的箭头。

-

HiWIsh计划下高分辨率成像科学设备显示的沿赫拉德谷暴露的分层。

图集

流行文化

在《星际迷航》电视连续剧中,位于火星表面和上方非同步轨道中的乌托邦平原是星际联邦的一座大型造舰基地[30],在那里建造了企业号、挑战号、航海者号和圣保罗号等星舰[30]。

烈焰红唇组合在2002年发行的专辑《良美大战粉红机器人》中的一首歌曲“乘气球靠近帕弗尼斯山(乌托邦平原)”亦是以该地区为题。

火星交互地图

另请查看

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.