土木堡之变

明朝和瓦剌之间的冲突 来自维基百科,自由的百科全书

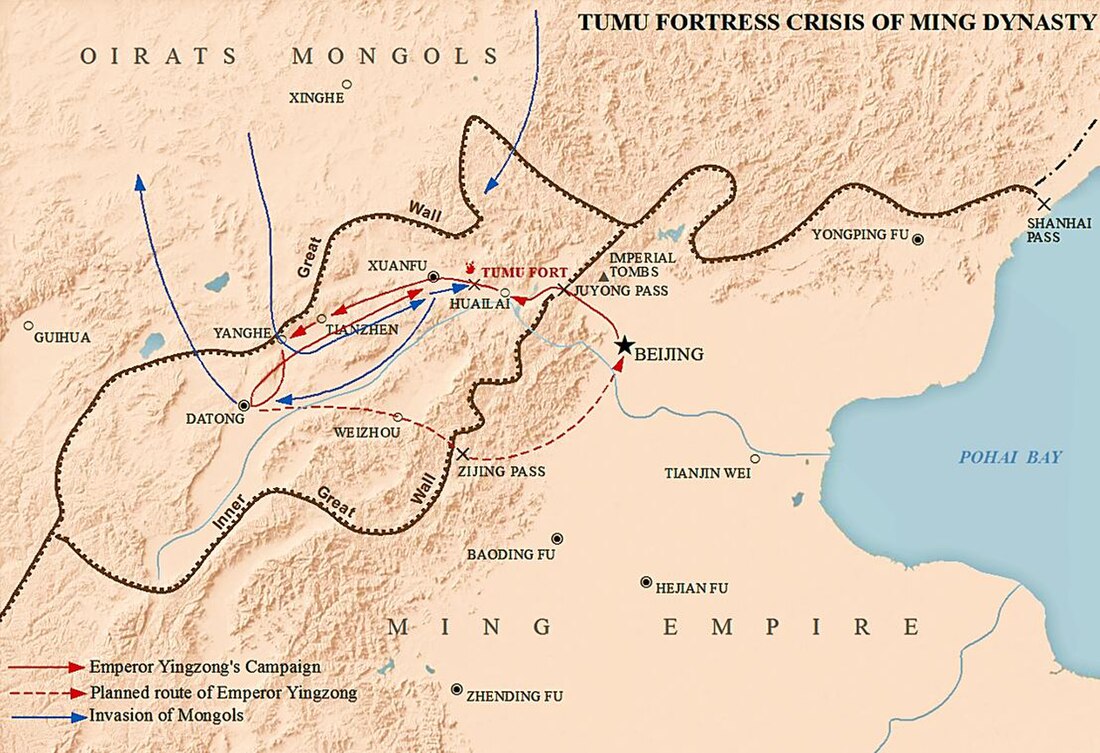

土木堡之变[6](又稱土木之变或己巳之变),是指明朝正統十四年[註 1]八月十五日(公元1449年9月1日),明英宗朱祁镇御駕親征北伐瓦剌后退途中,于北直隶宣府镇土木堡(今河北省张家口市怀来县境内)遭遇瓦剌军袭击,慘敗被俘的事变。同时也是正统十四年七月至八月十五日期间,明朝和瓦剌在大同、宣府两地爆发的一系列军事冲突的统称。

| 土木堡之變 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 明蒙战争、瓦剌攻明之战的一部分 | |||||||

土木堡之变示意图 | |||||||

| |||||||

| 参战方 | |||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||

|

大同守军: 辽东守军: 甘州守军: 明英宗亲征军: 留守京师: 郕王朱祁钰 驸马都尉焦敬 |

宣府进攻军: 甘州进攻军: 阿乐[3] | ||||||

| 兵力 | |||||||

|

阳和之战:

| 约九万[4] | ||||||

| 伤亡与损失 | |||||||

|

明英宗亲征军: 不少於10万[5],大量官员战死。 明英宗被俘虏。 | 万余 | ||||||

明英宗遭俘后被拘往北方囚禁,因此明朝史学家在史书中将该事件讳之为北狩。土木堡之变是明朝對外政策開始由攻勢轉為防禦的标志性事件。[7][8]

背景

宣德十年(1435年),明宣宗去世。宣宗的儿子英宗继位时年仅八岁,不谙世事。太皇太后张氏为其选定了前朝重臣五人,分别是英国公张辅,礼部尚书胡濙,及并称为“三杨”的杨士奇、杨荣、杨溥。然而,小皇帝对五位大臣的经筵、政务毫无兴趣,反而重视身边的司礼监太监王振。王振入宫前本是个颇知诗书的儒学教官,进宫后负责教小太监读书识字,故人称“王先生”。他为人乖巧,善察言观色,作为英宗的贴身宦官,经常安排英宗游猎骑射、巡幸西苑,讨得英宗欢心。有了皇帝作靠山,王振渐渐染指朝廷事务,但因太皇太后张氏全力支持三杨辅弼朝政,一切政务皆归三杨处理,王振忌惮太皇太后威望,不敢公然干政,朝廷风气尚不至于败坏,《明史》称正统初年“天下清平,朝无失政”。正统五年(1440年),三杨中的杨荣去世,正统七年,太皇太后张氏去世,王振利用明英宗亲政的机会,开始独断朝纲,擅操权柄,侵占内阁职权。然而杨士奇、杨溥束手无策,既不敢拼死上谏,也不愿与其和衷共济,仅仅划清界限,明哲保身。张辅一介武夫,毫无执政经验;胡濙虽是礼部尚书,但并无政绩才情可言,期间“失去本部印者凡三度”,最后被劾入狱,“而印偶獲,則部吏所盜也,上始宥之[9]”,此二人与三杨并立顾命大臣实乃滥竽充数[10]。至正统十一年,三杨尽皆去世,而新任阁臣曹鼐、张益等又无法钳制王振权力,“内阁权一归振[11]”。

正统年间,农民土地被封建大地主侵吞、兼并,百姓被繁重的徭役征发、层层加码的税款折磨苦不堪言,旱灾、水灾、蝗灾在全国各地频繁发生,大量的自耕农破产成为流民。流民又形成造反起义的主要力量,正统十二年至十四年间,闽、浙、粤、赣、贵等地纷纷爆发农民运动,其中以叶宗留、邓茂七、黄宗养等人的起义声势最为浩大,发展至数万人,明廷边剿边抚,常常是一波未平,一波又起,官军疲于应付。

在西南边陲麓川,又有麓川平缅军民宣慰使司思任发父子起兵作乱,以黔国公沐昂、兵部尚书王骥为首的主战派认为西南边患已久,反复无常,“在所必诛”。太监王振亦从旁鼓吹战争。而身为顾命大臣的大学士杨士奇为求自保,态度暧昧,既不敢公开反对,也没有力主抚边。正统六年(1441年)明英宗下令发兵征剿,是为麓川之役。此役导致双方深陷长达十余年的战争泥潭,王骥三征麓川,征发近50万兵力,亦未能完全剿灭思任发势力,最终与其幼子思禄约定,双方金沙江边立石为界,誓曰“石烂江枯,尔乃得渡[12]”。思禄听命,王骥班师。明廷因此耗费大量军资,“府库为竭”,国力斫损。为弥补财政空虚,又加大了对其他地方的征税,进一步激化了地方矛盾。为镇压南方各地的农民运动及叛乱,大量军队调往南方作战,削弱了北方守备力量。

明朝建立后,北边蒙古仍然反复骚扰,严重威胁明廷的统治。明太祖朱元璋、明成祖朱棣多次北征,沉重打击了蒙古游牧势力,为巩固边防,又设立九边重镇。初设立时,常驻军的给养大多依赖军屯,自给自足。然而至宣德年间,侵占军屯的情况便十分严重,时任陕西巡按张勗反映“大同屯田多为豪右占据”,军饷严重不足,只能由国家财政支出,军饷问题成为明朝中后期统治者无法解决的死结。

在军队卫所服役的士兵生活异常艰苦,月粮过低,又常被军官克扣,难以养家,军心涣散。因此军队逃兵的现象屡禁不止,甚至有士兵“相聚为盗贼,或兴贩私盐[13]”。正统十三年(1448年)四月,兵部奏报“清勾军士共六十六万六千八百……今止清出六万一千二百人。其未清出之数,较之已清出之数殆十倍之。”地方各级军政长官对逃兵问题不予约束,甚至故意放纵,既侵吞了原来士兵的军饷,又能借此勒索逃兵及其家属,中饱私囊。正统年间,山东巡按御史李纯视察某百户所,竟发现规定的120人行列,仅剩1人未逃。除了逃兵问题,士兵被军官占役的情况亦屡禁不止,既荒废了军事操练,也影响了军屯的收入。大量士兵俨然成为了军官的家丁,被军官指挥“出境捕鱼”“造私居第”,边备废弛。 而士兵武备的不堪,更严重影响了卫所军的作战能力。正统初年,陕西沿边卫所官军反映“缺少军器以千万计”,陕西副都御史向英宗报告称“军士披执器械皆不坚利”。工部也上奏称打造盔甲军器六万四千余件,将士反映“多不如法”,镇守蓟州总兵官都督同知报告沿边守关官军缺衣少甲。原因除了财政不支,更多的是各级军官工匠克扣物料、分润自肥。边军作战能力低下,也是导致土木堡之变的重要原因。

12-14世纪,由所谓“林中百姓”(hoi-yin irgen)演化而来的斡亦剌(即后来的瓦剌)部是蒙古西北部[註 2]的重要部族[15],他们曾与铁木真家族联姻[15],但长期作为蒙古的附属存在,直到十五世纪初才有反客为主的契机。

正统四年(1439年),瓦剌首领脱懽死,其子也先嗣位。脱懽在位时,兼并太平、把秃孛罗等部,统一了瓦剌,立蒙古黄金家族后裔脱脱不花为大汗,脱懽自任太师,实掌大权,统一了漠北诸部。也先继位后,实力进一步壮大,自称太师淮王。经过脱懽及其子也先的经营,瓦剌势力强盛,时刻窥伺中原地区。也先不从脱脱不花号令,脱脱不花与也先分别先各自遣使来明朝贡,明朝也都予以承认和接纳,分别给予赏赐。也先在遣使向明朝贡的同时,不断扩张其势力,骚扰明朝北方边境。[16][6]

自正统九年(1444年)起,瓦剌便在积极准备大规模进攻明朝,并对明朝北部边境外的部族展开了一系列军事行动[17]。正统十年(1445年)也先攻入哈密卫,次年征服兀良哈三卫,再次年又攻入沙州卫、赤斤蒙古卫与罕东卫等嘉峪关西三卫[17],彻底控制了蒙古漠南、漠西、漠北,日益形成对明朝的威胁。当时明廷许多官吏都认识到这一问题,力主警惕戒备。但当时正值王振擅权,也先因而与王振结纳,王振对明朝边境北部边防不作任何战备措施,甚至还不断指使其亲信大同镇守太监郭敬“递年多造钢铁箭头,用瓮盛之以遗瓦剌使臣”,而也先则“每岁以良马等物资”贿赂和报答王振和郭敬。[8]

起因

正统十三年十二月(1448年),也先和诸蒙古首领遣使向明朝贡马,虚报人数以冒领明廷赏物。其中,属于脱脱不花汗的使臣号称有471名,实际上只有414名,也先使臣号称2,257名,实际只有1,358名,买卖回回号称有870名,只有752名,加起来实际使臣数量共计2,524名,比号称的少了1,074名[18]。司禮監王振核實使者人數后叫禮部按實際人數發給賞賜,又將貢馬削價五分之四,僅付給索求諸物的五分之一。

也先贡使称:“此聘禮也(供马为迎娶明朝公主聘礼),”明廷答复:“詔無許姻意(没有许婚这回事)”。原来事前也先遣使向明朝入贡,重金贿赂翻译官员,探听明廷的虚实。也先还曾提出过与明廷皇室通婚的要求,明朝翻译官员私下许诺,事后尚未奏报明廷。也先以为通婚成功,方才遣使贡马作为聘礼。事后也先以明朝刁难贡使并撕毁婚约及随意克减岁赐为由,集结军队出兵大举进攻明朝边境。[19][20]

过程

正统十四年(1449年)秋七月,也先召集諸部,兵分四路進攻明朝邊境。脫脫不花以兀良哈攻遼東,阿剌知院攻宣府(今河北宣化),圍赤城,又遣別騎攻甘州。七月十一日,也先攻大同,明朝大同右参将吴浩于猫儿庄(今山西阳高县北一带)迎战瓦剌,兵败战死。[21]七月十五日,大同总督宋瑛、驸马都尉井源、总兵官朱冕、左参将都督石亨四员将领各率兵一万赴阳和口(今山西阳高县西北)防御。紧接着,西寧侯宋瑛、武进伯朱冕、左参将石亨等率明军與瓦剌戰於陽和。由于太监郭敬從中作梗,致使明军大败,全军覆灭。宋瑛、朱冕战死,石亨單騎奔还逃回大同城内,郭敬躲藏在草丛中才躲过一劫。[22][23][6]也先军队锐不可挡,大同明军交战失利。塞外城堡,接连失陷。明军几经接战,前线败报频传[24],太監王振此前曾有主导远征云南麓川土司获胜的功绩,此时希望借与蒙古开战的机会继续擴权,因而蛊惑明英宗御驾親征。吏部尚書王直等人則认为“边鄙之事,自古有之”,只要“将士用命,必可图胜”,朝廷应以守为主,劝谏英宗“不必亲御六师,以临塞下”。但英宗不聽,在不知瓦剌军队主力方向的情况下,诏令迅速集结军队,两日内出兵讨伐也先。[25]

正统十四年七月十七日,明英宗不顧吏部尚書王直等群臣反對,偕同王振率军五十餘萬御驾亲征。命皇弟郕王朱祁鈺負責留守京师。[5]此次出征,诏下两日五十万大军即匆忙集结启程,各项准备均不足,上下一片混乱。[7]亲征诏书下达后,英宗对文武大臣的多次劝谏置之不理。英宗虽然名为亲征,但军务大事皆由监军太监王振决定,将领处处受王振节制,无法按己意指挥作战,而王振不懂军事,指挥接连失当,致使明军屢戰屢败。明军出京西行,之后前方败报频传,一路伏尸蔽野,军队士气低落,加之风雨交加,众皆危惧,军纪大坏。随军群臣多次上表劝谏英宗止行,王振大怒,命上表群臣到阵前助威。大军尚未到达大同,明军已经开始缺粮。士兵饥疲交加,沿途多有僵尸。而瓦剌军队佯败避戰,引诱明军深入险境。[25][26][6]

八月初一,明军到达大同。初二,英宗驻跸大同。王振又下令继续向北进军,途中众文武大臣多次劝谏。兵部尚书鄺埜冒死闯进英宗行在“力請回鑾”,户部尚书王佐整日跪伏在草丛中,请求皇帝南还,钦天监监正彭德清以天象示警相劝,皆为王振叱回。学士曹鼐说:“臣子固不足惜,主上系天下安危,岂可轻进!”王振生气地说:“倘有此,亦天命也”。[27][7]不久駙馬都尉井源战败的消息传来,镇守太监郭敬秘告王振以现在的形势断不可再向北前进,此时王振才开始打算班师。[28][29]次日遂起兵班师返程时,大同總兵郭登告訴學士曹鼐等人,車駕宜從紫荊關(今河北易縣西北)進入,王振不聽。王振想让明英宗从他的家乡蔚州(今河北蔚县)经过,行四十里后,怕大军过境时损坏庄稼,又急令军队東回宣府,此时瓦剌大军已经追至。[30]

八月十三日,恭顺侯吴克忠、都督吴克勤率領的蒙古騎兵大敗,兩人战死。成国公朱勇、永順伯薛綬率三萬騎兵前去阻擊瓦剌追兵,至鷂兒嶺时遭瓦剌伏击,全軍覆没。同日英宗一行抵达土木堡(今河北怀来縣東南),离怀来城仅二十里,王振以自己的千餘輛輜重车還未到達,下令就地宿營。兵部尚书鄺埜一再要求尽快驰入居庸关,以保证安全,王振却怒斥道:「腐儒安知兵事!再妄言必死!」鄺埜說:「我為社稷生靈,何得以死懼我!」王振更加生氣,叱左右扶出。土木堡旁無水泉,各处的要道也很快被瓦剌军队占据。[31][32]

八月十四日,英宗想要繼續前進,但瓦剌大軍已經逼進,不敢动。明軍人馬無水可飲已達二日,饑渴難耐,挖井二丈仍無水。土木堡之南十五里處有河,也被瓦剌軍队控制。瓦剌军队从土木堡麻谷口大举进攻,都指挥郭懋拒战终夜,瓦剌援军仍不断增加[33]。

八月十五日,也先遣使詐和,以鬆懈明军。明英宗召曹鼐起草诏书,派遣二個通事(通譯)與瓦剌使者回去。王振緊急下令移營,军队行军秩序列大乱。明军南行三四里,瓦剌大军突然折回,“四面攻圍”,明軍“兵士爭先奔逸,勢不能止”。瓦剌鐵騎進入明軍陣中,大喊脫掉盔甲丟棄武器者不殺,明軍很多裸體而死。英國公張輔,泰寧侯陳瀛,駙馬都尉井源,平鄉伯陳懷,襄城伯李珍,遂安伯陳塤,修武伯沈榮,都督梁成、王貴,尚書王佐、鄺埜,學士曹鼐、張益,侍郎丁鉉、王永和,副都御史鄧棨等,皆戰死,從臣只有蕭維楨、楊善、李賢等數人僥倖逃出。[34][35][36]

混乱中,護衛將軍樊忠在皇帝身边用棰将王振捶死,曰:「吾為天下誅此賊!」在突圍时殺死數十人后战死。明英宗突围不成,下馬盤膝面南坐,不久被俘。此役明軍死者數十萬,京师劲甲精骑皆陷没,所余疲卒不及十万。随从文武大臣阵亡五十余人。騾馬二十餘萬並衣甲器械輜重盡為也先掠奪。[37][38][39][40]太監喜寧投降,后将中國虛實告訴也先。[41]

事变发生后,因主力全军覆没、国君北狩、英国公与四部尚书侍郎丧命,南边一时大乱[註 3],甚至有朝堂南迁之议[43]。英宗生母孙太后临危摄政,决意据守京师,并于八月十八日任命郕王朱祁鈺監國[44]、八月二十日立朱见深为太子[45],任用于谦等人进行布置。

陣亡名單

- 英國公張輔,泰寧侯陳瀛,駙馬都尉井源,平鄉伯陳懷,襄城伯李珍,遂安伯陳塤,修武伯沈榮。

- 都督梁成、王貴,尚書王佐、鄺埜,學士曹鼐、張益。

- 侍郎丁鉉、王永和,副都御史鄧棨[47]。

- 龔全安,蘭谿人。進士,授工科給事中,累遷左通政。歿贈通政使。

- 黃養正,名蒙,以字行,江西瑞安人。以善書授中書舍人,累官太常少卿。歿贈太常卿。

- 戴慶祖,溧陽人,王一居,直隶上元人。俱樂舞生,累官太常少卿。歿俱贈太常卿。

- 包良佐,字克忠,浙江慈谿人。進士,授吏科給事中。

- 鮑輝,字淑大,浙江平陽人。進士,授工科給事中,數有建白。

- 張洪,福建安福人。黃裳,字元吉,曲江人。俱進士,授御史。

- 魏貞,直隶懷遠人。進士,官御史。

- 申祐,字天錫,貴州婺川人,拜四川道御史。

- 尹竑,字太和,四川巴縣人。童存德,字居敬,蘭谿人。俱進士,官御史。

- 林祥鳳,字鳴皐,福建莆田人。由鄉舉授訓導,擢御史。

- 齊汪,字源澄,天台人。以進士歷兵部車駕司郎中。

- 程思溫,婺源人。程式,常熟人。逯端,仁和人。俱進士,官員外郎。

- 俞鑑,字元吉,桐廬人。以進士授兵部職方司主事。

- 張瑭,字廷玉,慈谿人。進士,授刑部主事。

- 尹昌,吉水人。進士,官行人司正。

- 羅如墉,字本崇,廬陵人。進士,授行人。

- 劉容,太僕少卿。凌壽,尚寶少卿。

- 夏誠、孫慶,皆御史。

- 馮學明,郎中。

- 王健,員外郎。

- 俞拱、潘澄、錢昺,皆中書舍人。

- 馬預,大理寺副。

- 劉信,夏官正。李恭、石玉,序班。里居悉無考[48]。

- 樊忠,護衛將軍。

- 王振,司禮太監[40],時任明朝擅權者,明軍混戰時被明將誅殺。

影響

土木堡一战,明军死伤过半。京军精锐毁于一旦,武将重臣多人战死。太监喜宁投降,为讨好也先,向瓦剌透露了明朝的情报。明正统十四年(1449年)九月底,也先在喜宁的建议下,以“奉皇帝还”的名义,率军挟持英宗再度南侵,明朝遭遇到開国八十多年以来所未曾有的严重危机。[49]英宗兵敗被俘的消息传到北京,为了稳定局势,廷臣联合奏请皇太后立英宗弟郕王朱祁钰為帝,遥尊被俘的明英宗朱祁镇为太上皇。[50]明朝命兵部尚书于谦率军迎战進攻北京的瓦剌軍,引发京师保卫战。[25][6]土木之变削弱了明朝的邊防力量,明朝此後不再大幅扩张疆土,改为大幅修建長城,加強北方邊防。

其他观点

参见

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.