太平洋

地球上的最大的海洋 来自维基百科,自由的百科全书

太平洋(英語:Pacific Ocean)是地球上五大洋中面積最大的洋,面積約為1.65億平方公里,從北冰洋一直延伸至南冰洋,西側為亞洲,西南為大洋洲,東面為美洲。它覆蓋了地球約46%的水面和32%的總面積,超過所有陸地面積的總和。[1]赤道將太平洋分為北太平洋和南太平洋,北面連接白令海峽,南面以南緯60度為界。

位于北太平洋西侧的馬里亞納海溝是地球表面最深的位置,海沟最大深度为海平面下 10,911米(35,797英尺)。[2]

太平洋之名稱起源自拉丁文「Mare Pacificum」,意為「靜海」,由航海家麥哲倫命名。受雇于西班牙的葡萄牙航海家麥哲倫於1520年10月,率領5艘船從大西洋找到了一個西南出口(麥哲倫海峽)向西航行,經過38天的驚濤駭浪後到達一個平靜的洋面,他因稱之為太平洋。

海水性質

太平洋的水溫隨緯度而變化,在極地附近接近冰點,而在赤道地區則大約為25至30°C(77至86°F)。海水的含鹽量在中緯度地區較高:赤道附近水域因全年降雨充足,導致含鹽量較低,而極地地區由於寒冷和蒸發較少,含鹽量也偏低。整體而言,太平洋的海水比大西洋溫暖,這主要受氣候和洋流的影響。在北半球,太平洋表面海水主要以順時針方向流動(北太平洋環流),而在南半球則以逆時針方向流動。北赤道洋流沿北緯15度,在信風帶動下向西推進,接近菲律賓後轉向北方,並與日本洋流(又稱黑潮)匯合。

在大約北緯45度,黑潮分成兩支。往南的一支重返北赤道洋流,另一支往北形成阿留申洋流,接近北美洲時推動白令海峽反時針方向的水流,往南成為寒冷緩慢的加利福尼亞洋流。

南赤道洋流沿赤道往西流動,在新几內亞往東南一轉,在大約南緯50度完全轉往正東方向。洋流在這段自西沿南太平洋流動,是為南極繞極環流一段。到達智利海岸時,洋流分成兩支:一支經合恩角流進大西洋,另一支向北成為秘魯洋流。

地貌

安山岩線(The andesite line)是太平洋地貌中最重要的分界線,將中部太平洋盆地較深層的火成鎂鐵岩及大陸邊沿的半沉降火成長英岩分隔開來。安山岩線沿加里福尼亞州西端島嶼、阿留申群島南端、堪察加半島東端、千島群島、日本群島、馬里亞納群島、所羅門群島,直達紐西蘭;亦向東北伸延至安第斯山脈西端、南美洲及墨西哥,再折返加州。印尼、菲律賓、日本、新幾內亞、紐西蘭等澳洲大陸及亞洲大陸的東部延伸地區全在安山岩線以外。

陸地和島嶼

太平洋的岛屿類型多樣,有陆边岛、沖積島、珊瑚礁和火山島等四个类型的島嶼。陆边岛位于安山岩線以外,包括新西兰和新几内亚岛和菲律宾群岛、台灣島等,这些岛和附近的大陆相连,其中新幾內亞島是世界第二大島嶼。火山島如布干维尔岛、夏威夷岛和所羅門群島等,很多还有活火山活動。太平洋上幾乎所有較小的島嶼都位於北緯30度及南緯30度之間,由東南亞延伸至復活節島;其餘的太平洋海域差不多都全被水覆蓋着。

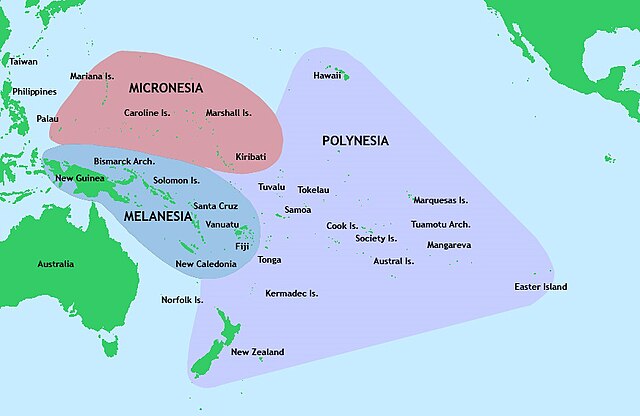

夏威夷、復活節島和新西蘭围成的玻里尼西亞大三角区域内有庫克群島、馬克薩斯群島、薩摩亞群島、社會群島、托克勞群島、湯加群島、土阿莫土群島、圖瓦盧群島和瓦利斯和富圖納群島。

密克羅尼西亞群岛位于赤道以北及國際日期變更線以西,包括加羅林群島、馬紹爾群島和馬里亞納群島。

由新幾內亞為首的美拉尼西亞位于太平洋的西南角,包括俾斯麥群島、斐濟群島、新喀里多尼亞島、所羅門群島和新赫布里底群岛等。

環太平洋國家

在史前時期太平洋地區發生過多次重要遷徙,最顯著的一次是南島民族(玻里尼西亞人)從亞洲海邊遷至大溪地,然後到達夏威夷和新西蘭,後來還到了復活節島。

歐洲人於十六世紀早期發現了太平洋。最早的是曾橫渡巴拿馬地峽的西班牙航海家巴爾沃亞(Vasco Núñez de Balboa)(1513年)及以後在環球航行中橫渡太平洋的麥哲倫(1519年-1522年)。

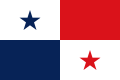

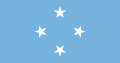

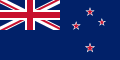

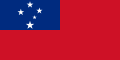

| 國家/政權 | 政治体制 | 所属大洲 | 旗幟 |

|---|---|---|---|

| 君主專制 | 亚洲 |

| |

| 君主立憲制 | 亞洲 |

| |

| 社会主义国家 | 亞洲 |

| |

| 共和制 | 亞洲 |

| |

| 君主立憲制 | 亞洲 |

| |

| 共和制 | 亞洲 |

| |

| 君主立憲制 | 亞洲 |

| |

| 一國兩制 | 亞洲 |

| |

| 一國兩制 | 亞洲 |

| |

| 社会主义共和制 | 亞洲 |

| |

| 民主共和 | 亞洲 |

| |

| 獨裁統治 | 亞洲 |

| |

| 共和制 | 亞洲 |

| |

| 君主立憲制 | 亞洲 |

| |

| 共和制 | 亞洲 |

| |

| 联邦共和 | 亞歐大陸 |

| |

| 聯邦共和 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 南美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 南美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 君主立憲制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 南美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 南美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 北美洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 君主立憲制 | 大洋洲 |

| |

| 共和制 | 大洋洲 |

|

沿海与海峡

由北向南逆時針方向:

白令海-鄂霍次克海-日本海-(黃海-东海-東海)-菲律賓海-(南海-蘇祿海-爪哇海)-俾斯麥海- 所羅門海-珊瑚海-塔斯曼海-智利海等

由北向南:

主要港口與海港

俄羅斯 海參崴

俄羅斯 海參崴 日本 札幌

日本 札幌 日本 橫濱

日本 橫濱 日本 神戶

日本 神戶 日本 吳市

日本 吳市 日本 廣島

日本 廣島 大韓民國 釜山

大韓民國 釜山 大韓民國 仁川

大韓民國 仁川 朝鮮民主主義人民共和國 清津

朝鮮民主主義人民共和國 清津 朝鮮民主主義人民共和國 南浦

朝鮮民主主義人民共和國 南浦 中华人民共和国 大連

中华人民共和国 大連 中华人民共和国 營口

中华人民共和国 營口 中华人民共和国 秦皇島

中华人民共和国 秦皇島 中华人民共和国 唐山

中华人民共和国 唐山 中华人民共和国 天津

中华人民共和国 天津 中华人民共和国 煙台

中华人民共和国 煙台 中华人民共和国 青島

中华人民共和国 青島 中华人民共和国 日照

中华人民共和国 日照 中华人民共和国 連雲港

中华人民共和国 連雲港 中华人民共和国 上海

中华人民共和国 上海 中华人民共和国 宁波

中华人民共和国 宁波 中华人民共和国 舟山

中华人民共和国 舟山 中华人民共和国 温州

中华人民共和国 温州 中华人民共和国 福州

中华人民共和国 福州 中华人民共和国 廈門

中华人民共和国 廈門 中华人民共和国 汕頭

中华人民共和国 汕頭 中华人民共和国 深圳

中华人民共和国 深圳 中华人民共和国 廣州

中华人民共和国 廣州 中华人民共和国 海口

中华人民共和国 海口 中华人民共和国 三亞

中华人民共和国 三亞 香港 葵青

香港 葵青 澳門

澳門 中華民國 新北

中華民國 新北 中華民國 基隆

中華民國 基隆 中華民國 新竹

中華民國 新竹 中華民國 台中

中華民國 台中 中華民國 宜蘭

中華民國 宜蘭 中華民國 花蓮

中華民國 花蓮 中華民國 台南

中華民國 台南 中華民國 高雄

中華民國 高雄 马来西亚 馬六甲

马来西亚 馬六甲 马来西亚 檳城

马来西亚 檳城 泰國 曼谷

泰國 曼谷 泰國 蘭加鎊

泰國 蘭加鎊 泰國 宋卡

泰國 宋卡 菲律賓 馬尼拉

菲律賓 馬尼拉 菲律賓 布特加斯

菲律賓 布特加斯 菲律賓 宿霧市

菲律賓 宿霧市 關島 亞加納

關島 亞加納 北马里亚纳群岛 塞班

北马里亚纳群岛 塞班 北马里亚纳群岛 天寧

北马里亚纳群岛 天寧 新加坡 裕廊

新加坡 裕廊 越南 胡志明市

越南 胡志明市 越南 峴港

越南 峴港 越南 海防

越南 海防

參見

参考文献

延伸阅读

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.