八丈語

来自维基百科,自由的百科全书

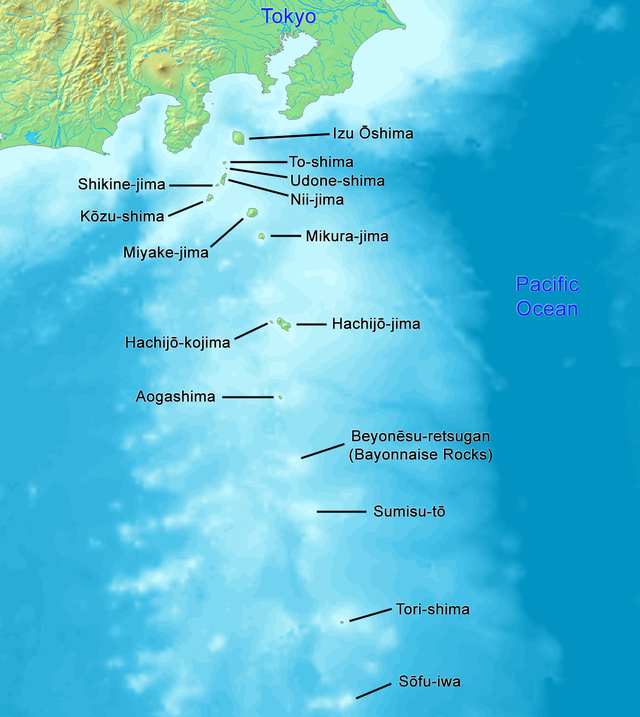

八丈语(日语:八丈方言/はちじょう ほうげん,罗马字:Hachijō hōgen),当地人称作岛语言(島言葉/しまことば,shima kotoba,日語發音:[ɕima kotoba]),是日语中最独特的一支方言,在另外一些分类方案中是日本语系下的单独一支(与本土日语、北琉球語群和南琉球語群并列)。[5]以此語為母語的人口分佈在八丈島和青島。沖繩縣的大東群島也說此語言,他們是在明治時代從伊豆群島遷過去的。根据相互理解性的标准,八丈语可被视作独立于日语的一种独特语言。[2]:100-120

八丈语是上代东国方言的后代,保留了8世纪《万叶集》中吾妻方言诗和《古风土记》所载常陆国方言特征。八丈语和九州方言的词汇也有相似之处,目前尚不清楚这意味着什么。[6]

八丈語脫胎自上古日語的東國方言,保留有很多上古日語的特色,與今日其他地區的日本語变体差別迥異,難以互通。但由於島民與本土交流變得頻繁,加上大氣電波的標準日語廣播對民眾的影響,會說八丈語的當地人變得愈來愈少。2009年2月19日,被聯合國教科文組織列為瀕危語言[7][8]。

分类与方言

伊豆群岛的八丈方言根据八丈支厅内历史上不同的村庄建制,可分为八组。八丈岛上有大贺乡、三根、中之乡、㭴立、末吉方言;八丈小岛上有宇津木、鸟打方言;青岛村自成一支。大贺乡与三根方言十分相似,中之乡与㭴立也是如此;而青岛方言和末吉方言与它们都不太相同。宇津木、鸟打方言没有被归入八丈语,尽管鸟打方言在语音上和大贺乡十分相似。[9]:196–198大东群岛方言未被分类。

八丈语及其方言的分类由John Kupchik[10]:7和国立国语研究所(NINJAL)[9]:162–166[11]:9分别独立作出,在日本-琉球语系内部的分类地位如下:

青岛和㭴立方言与其他方言、与彼此均有较大差别。青岛方言与其他方言在语法上有细微的差异,[1]:39词汇上则有明显不同。㭴立方言在词汇上和鸟打方言、八丈岛诸方言十分相近,但经历了一些独特的音变,例如/s、ɾ/消失;其他村庄的人把失去后者称作シタギレチャッチャ(sitagirecjaQcja)“无舌者”。[9]:191–201

八丈岛的方言和其村庄一样,常被分为“坂上”和“坂下”两支。位于西北部的大贺乡和三根属于坂下,而位于南部的中之乡、㭴立和末吉属于坂上,尽管末吉方言与其他“坂上”方言并不太相近。[2]:95–96因此,末吉方言经常被排除在“坂上”方言之外。

由于八丈语剩余的使用者人数不详,每种方言剩余的使用者人数也不详。自1969年八丈小岛被遗弃为无人岛后,一些讲宇津木和鸟打方言的人搬到了八丈岛,并继续讲八丈语,不过他们的语言似乎已经与坂下方言趋同。[2]:95–96截至2009年,鸟打方言至少还有1名话者,宇津木方言至少还有5名。[12]

音系

与标准日语类似,八丈语音节可表示为(C)(j)V(C):可选的声母辅音C;可选的颚介音/j/;强制的音节核元音V;可选的韵尾/N或Q/。韵尾/Q/只能出现在词中,音节核可以是短元音或长元音。

介音/j/表示前面的辅音颚化,有时也会导致特定辅音调音部位或调音方法发生变化。与日语相似,这些变化可在音位上被分析为颚化与不颚化的两类辅音。[2]:63–66然而,从形态、跨方言的视角来看,将颚化辅音视作/C+j/的序列要更加直接,本文也用此方法,遵循Kaneda (2001)的分析。[1]:15–16另外,当元音以闭前元音/i/起首,前面的辅音(若有)也会与有/j/一样被颚化。

八丈语区分三级音节重量,取决于音节的韵母:

- 轻音节带短元音且无韵尾(如ko)。也可分析为1音拍。

- 重音节带短元音且有韵尾(如koN),或带长元音且无韵尾(如koo)。也可分析为2音拍。

- 超重音节带长元音且有韵尾(如kooN)。也可分析为3音拍。

超重音节在八丈语中几乎不存在,也几乎不参与任何动词变位。它们即便出现,韵尾也往往会消失,长元音也可能缩短,使其变为重音节。当使用后者时,罗马音可用联结符表示为⟨kogo͡oN⟩,或径直写作短元音⟨kogoN⟩“这边走”;本文采用前一种写法。这些被缩短的元音和短元音的长度完全相同,但它们在不同方言间的反映仍和长元音相同(后详)。

还有少数词存在以N做韵核的音节,如ンンマキャ(NNmakja)“好吃”[m̩ː.ma.kʲa](词根为NNma-,与日语美味いuma-i同源)。

语法

词汇

另见

参考

阅读更多

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.