上古汉语拟音

来自维基百科,自由的百科全书

上古汉语自约公元前1200年开始有书面形式,不过汉字更多为字义服务,字音的证据更多是间接、不完全的。1940年代以来,以瑞典汉学家高本汉为首,致力于上古汉语音系的研究到今天逐渐发展壮大。高本汉引入的方法很独特,是基于比较上古押韵模式、中古韵书和与其他语言的比较进行的。

尽管各家拟音所用的记号大都相当不同,其间仍存在不少共识。1970年代达成的共识有:上古汉语的调音部位比中古汉语少、拥有清响音、存在唇化软腭音和唇-喉声母、韵尾辅音由多变少。自1990年代以来,大多数学者都同意六元音系统与重组的流音系统。早期的拟音大都假设了浊塞音韵尾以解释入声字和其他字在押韵中的接触,但许多研究者现在相信上古汉语缺乏声调,中古汉语声调因韵尾处别的辅音的脱落而产生。

证据来源

上古汉语拟音的主要依据,是中古汉语(7世纪)、汉字和《诗经》(公元前10至7世纪为主)的押韵模式。[1]:2–3其他种类的证据不大综合,但可以很有价值,如闽语、早期地名音译、与邻近语言的早期借词、亲缘语言的同源词等等。[1]:12–13, 25

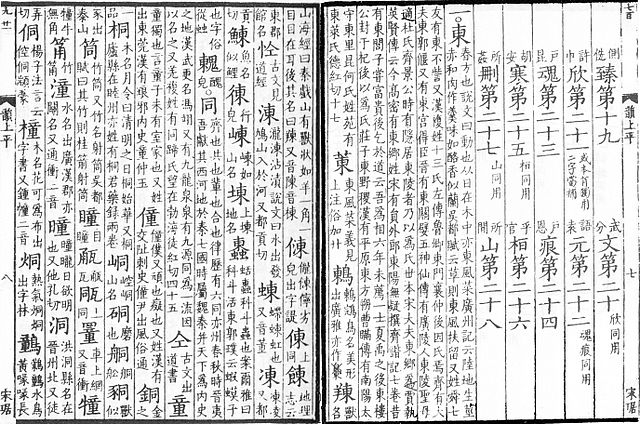

中古汉语,更精确地说早期中古汉语,是《切韵》(601)记录的音韵系统,后世又有许多修订本和增补本,它们可统称为“切韵系韵书”。它们通过反切,将音节切成声母和韵母两部分的形式记录字音。

晚清学者陈澧于《切韵考》(1842)中提出了系统分析《切韵》声母的方法,即识别其声母用字(反切上字)和韵母用字(反切下字)与其他字的反切联系,这就是系联法。学者们试图确定这些对立中,语音内容的本质差异与适当的音值,这主要通过比较宋代韵图、现代方言读音、朝鲜语、日语、越南语中的汉语借词(汉字词材料)完成,但除韵尾外的许多细节仍无定论。据其序所言(“从分不从合”),《切韵》反映的并不是一时一地一种方言的音系,而是当时中国主要韵书所反映的对立的综合(即一个通变系统)。[1]:32–44[2]:24–42

《切韵》系统实际上包含了多于任何一个单一时期的语言体系的对立,这意味着它比实际反映某种口语的韵书保留了更多的信息。数量庞大的声母和韵母的组合并不均衡、存在不少互补,从中可以总结出更早期形式的汉语。[1]:37–38例如,其中声母数量共有37个,但20世纪初学者黄侃观察发现,其中只有19个可以接大量韵母,说明剩下的声母可能是后来演化出来的。[3]:12–13

汉字是语标文字,并不直接表音。[4]:23–24不过绝大多数汉字都是形声字,同一个声符的字,读音往往也还比较接近。但有时,经历了两千多年的演变,也可能会变得在中古汉语和现代方言里都非常不像。既然声旁与字的读音在造字的时候很像,那么据此推断已经消失的声母信息也并非不可能。[2]:43–44

对汉字结构的系统研究始于许慎《说文解字》(100)。[1]:13《说文》对汉字的分析主要基于秦朝标准化过的小篆。[1]:346–347甲骨文和金文字形往往记录了后来不存的形态信息。[1]:5

汉语文献最大的特点之一就是常押韵。虽然上古大多数诗歌在现代汉语及方言中大多也都押韵,但自古以来学者们就注意到了那些例外。人们一度认为先秦押韵宽松,[a]直到晚明,陈第才意识到音变的存在。这说明上古韵文的押韵实践确实记录了它们读音的信息。

自那以来,学者们就致力于不同时期韵脚字的集中趋势。[2]:42[1]:12

最古老的韵文集就是《诗经》,年代约在公元前10至7世纪。上古汉语韵母的系统性研究始于17世纪,顾炎武将《诗经》的押韵字划为10个韻部。顾炎武的分析稍后被清朝文献学家们完善,使得韵部的数量稳步增加。其中,段玉裁发现有同一个声旁的汉字一定属于同一个韵部[b],这使得几乎所有字都能被划入某个部。最终,王力在1930年代将《诗经》韵部数量确定为31部。[1]:150–170[2]:42–44直到1980年代,王力的韵部都被用在各种构拟中,而郑张尚芳、斯塔罗斯金和白一平独立地假设出更激进的分裂,形成将近50个韵部。[3]:42–43[5]:343–429[1]:180, 253–254, 813

闽语据信分化自晚期上古汉语,因为它们包含不能从《切韵》推出的层次。例如,下列齿音声母在原始闽语中可以区分:[6]:227, 230, 233, 235[2]:228–229

| 清塞音 | 浊塞音 | 鼻音 | 边音 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 例字 | 單 | 轉 | 炭 | 直 | 長 | 頭 | 南 | 年 | 來 | 老 |

| 原始闽语声母 | *t | *-t | *th | *d | *-d | *dh | *n | *nh | *l | *lh |

| 中古汉语声母 | t | th | d | n | l | |||||

其他调音部位在塞音和鼻音上展现的差别与上表的现象类似。原始闽语的浊音可从方言的声调推得,但声母的具体音值则不能确定。写作*-t、*-d等的声母即所谓“软化声母”,它们在闽北语中反映为擦音或近音,或者干脆消失。非软化塞音则仍是塞音。勉语的早期汉语借词中,预鼻音与软化塞音能互相对应。[7]:381

一些早期文献有对外语专有名词和术语的音译。其中尤为重要的是东汉时期音译过来的许多佛经,而其源语言,主要是已被人们了解得非常透彻的梵语和巴利语。[8]:375–379[1]:12[9]:7

东汉注疏家们对特定词汇所作的声训和解读提示了大量的语言学信息,甚至还包括一部分方言信息。[9]:4–7通过研究类似的注疏,中晚清文学家、史学家钱大昕发现韵图中区分的唇齿音和卷舌塞音声母在汉朝不存在。[2]:44[4]:33–35

“词族”的概念也很重要,它指的是一群语义相关、语音也相近的词汇,有时还会用同一个字书写。[10]一个普遍的例子是“破读”,即某字的去声读法来自其他声调。[11]其他语音交替还有清声母及物动词-浊声母被动或状态动词,不过它们的原始形式具体如何存在争议。[12]:49[13]:63–71

一开始,汉语仅分布在黄河河谷,周边语言有些属于南亚语系、壮侗语系和苗瑶语系。双向借词提供了上古汉语声母的证据,不过也受这些语言祖语拟音本身的准确性制约。[14]:8–9

各家拟音

近代以来试图构拟上古汉语的学者有许多,此处列出最有影响力的几家。

第一份完整的上古汉语拟音由瑞典汉学家高本汉在中上古汉语词典《古汉语字典》(1940)中拟出,并于1957年《汉文典》中给出修订版。虽然高本汉的上古汉语拟音早已被代替了,但他的综合字典仍是十分有影响力而有价值的工具书。[15]:547在1970年代李方桂提出他的拟音之前,高本汉的拟音是应用得最广的一种。[15]:548

在他的《中国音韵学研究》(1915–1926)中,高本汉发表了第一份完整的中古汉语拟音。他说自己的拟音实际上是对唐代标准音粗糙的标音。以《中日汉字分析字典》(1923)为开端,他详细分析了汉字谐声系。

注意这些借词并不等同于它们在中古汉语中的读音。高本汉假定一个谐声系的声母在他所谓“古典汉语”时代有一致的调音部位(这个时期的汉语,目前一般称为上古汉语)。例如,他假定“甘”系字均为软腭音声母:

有时一个谐声系内会出现好几种不同的声母,如“各”系:

- 各、胳kâk;格kak;絡、駱lâk;略ljak

为解释这种现象,高本汉构拟了复辅音*kl-和*gl-。[16]:31

高本汉发现梵汉对音存在用汉语浊塞音字对应梵语浊送气塞音词汇的现象,据此他相信中古汉语浊音声母都是送气的,并将这一特征倒推回上古汉语。他还进一步拟了一套不送气浊音声母,以解释其他对应,但在更晚的构拟中,则改以自由变体解释。[17]:230–231高本汉接受了钱大昕“古无舌上音”假说,但转而将上古汉语辅音调音部位拟得和中古汉语一致。[17]:230[18]:3

为解释中古汉语拟音中庞大的元音变体数量,高本汉也拟了数量庞大的上古汉语元音:[17]:244[18]:4

| *ŭ | *u | |||

| *e | *ĕ | *ə | *ô | *ộ |

| *ɛ | *o | *ǒ | ||

| *a | *ă | *â | *å |

他还拟了次级元音*i,只与其他元音一起出现。与中古汉语一样,高本汉也将自己的上古汉语拟音视作是粗糙的标音。因此《诗经》中*e与*ĕ押韵,*a与*ă、*â押韵,*ɛ与*ĕ、*ŭ押韵,*ŭ与*u押韵,*ô与*ộ押韵,*o与*ǒ、*å押韵。[17]:244这样宽松的押韵标准不利于解释《诗经》泾渭分明的押韵。

高本汉将中古汉语所有韵尾都倒推回上古汉语。他还注意到,许多去声字能与入声字押韵或谐声,如:

- 賴lâi-/剌lât

- 欬khəi-/刻khək

他认为,这样的例子表示一个对子中的去声字在上古汉语阶段拥有浊塞音(*-d或*-ɡ)。[16]:27–30

为解释中古汉语韵尾-j和-n的偶然接触,高本汉假设这些对子中的-j阴声字来自上古汉语*-r。[1]:843高本汉相信上古汉语声调的证据还不够充分。[18]:2

苏联语言学家谢尔盖·雅洪托夫在1960年发表的两份论文中,对上古汉语的构拟提出了两份建议,目前已广泛接受。他假定中古汉语卷舌声母和二等元音都来自上古汉语*-l-介音,高本汉曾用它解释与来母谐声的字。[1]:23, 178, 262

雅洪托夫观察到,中古汉语合口-w-的分布是受限的,只出现在唇音、软腭音或声门音声母或在-aj、-an、at韵中。据此,他认为-w-有两个来源,来自一套新的唇-软腭或唇-喉声母,以及元音-o-在齿音韵尾前裂化为-wa-。[1]:180, 250[19]

雅洪托夫的元音系统是一个简单得多的七元音系统:[20]:27[21]:37

| 前 | 后 | |||

|---|---|---|---|---|

| 闭 | *e | *ü | *ə | *u |

| 开 | *ä | *â | *o | |

然而这些元音的分布相当不均衡,*ä和*â几乎是互补分布,*ü 只出现在开音节和*-k之前。[21]:38 韵尾有鼻音*-m、*-n、*-ng,对应的塞音*-p、*-t、*-k,以及一个*-r,在中古汉语中消失或变成-j'。[20]:26[21]:37

加拿大汉学家蒲立本在1962年将他的上古汉语拟音的辅音部分分为两部分出版。除了基于传统证据的新分析外,他还运用了大量转译证据。虽然蒲立本的构拟并不完整,但他的观点仍具有相当大的影响力,许多假设被广泛接受。

蒲立本接受了董同龢与*m对应的清音假设,构拟了一整套送气鼻音,[22]:92–93, 121, 135–137,也接受了雅洪托夫的唇-软腭声母和唇-喉声母,[22]:95–96以及*-l-介音,他观察到该介音与藏缅语的*-r-对应。[22]:110–114

为解释中古汉语来母与齿音声母的接触,蒲立本拟送气边音*lh-。[22]:121–122

蒲立本还区分了两套齿音声母,其中一套来自上古汉语齿塞音,另一套来自齿擦音*δ与*θ,与藏缅语*l-对应。[22]:114–119

蒲立本本想将他的*l和*δ改成*r和*l以对应藏缅语,但为使他对汉语演化的解释看起来简单点,并没有这么做。[22]:117在11年后的修订中,他将*δ、*θ、*l、*lh分别改成*l、*hl、*r、*hr。[10]:117

蒲立本还将高本汉少数*b字拟了唇擦音*v,以及对应的清音*f。[22]:137–141不同于上述拟音,这一点没有被后来的学者们接受。

蒲立本也拟了一些复辅音,允许任何辅音前加*s-或后加*-l-(修订版改为*-r-),钝音声母与*n则后加*-δ-(修订版改为*-l-)。[22]:141

蒲立本基于转译证据,认为中古汉语三等-j-介音是上古汉语没有表现出来的创新。他将中古汉语非三等韵称作A类,三等韵称作B类,分别来自上古汉语短元音和长元音。[22]:141–142

奥德里库尔(1954)发现越南语声调来自韵尾位置的*-ʔ和*-s的失落。[23]他进一步假设汉语的去声来自早期的*-s,且在上古汉语中是个派生后缀。这样一来高本汉,高本汉的*-d、*-g去声字就能改成*-ts和*-ks,韵尾位置塞音在*-s前消失,最终变成声调差异。[24]:363–364唇韵母缺乏对应的*-ps的,可能是早期*-ps同化为*-ts。

蒲立本找到了一些对应外语-s韵尾的去声字,进一步增加了该理论的可信度。[25]:216–225[2]:54–57

他进一步构拟上声来源*-ʔ,总结出上古汉语缺乏声调的特征。[25]:225–227

梅祖麟后来从早期梵汉对音中找到了支持这一理论的例子,并指出上声字在某些现代方言中仍有声门塞音残留,如温州话和某些闽语方言。[26]

中国语言学家李方桂于1971年发表了一篇重要的新构拟,其中综合了雅洪托夫、蒲立本的假说,也含他自己的想法。这一系统直到1990年代被白一平拟音取缔前,一直是最热门的拟音。李方桂没有给出上古汉语的完整词典,而是以详实的细节呈现他的方法,其他人可以将这些方法自主应用于数据上并进行构拟。[2]:45Schuessler (1987)的西周词汇就采用了李方桂拟音。[15]:548

李方桂采用了蒲立本拟音中的唇-软腭音、唇-喉音和清鼻音。因为中古汉语g-只出现在硬颚环境,李方桂假设g-和ɣ-都来自上古汉语*g-(*gw-同此),但需要为此假设不对称的演化。[17]:235[1]:209–210

李方桂接受了蒲立本*-l-介音,大多数时候都改成*-r-。他仍以中古汉语*-j-表示三等或非三等,并拟*-rj-。[17]:237–240

李方桂首先假定互相押韵的音节必有相同的主元音,以此拟出四元音系统:*i、*u、*ə和*a。他还拟了3个双元音*iə、*ia和*ua以假设《诗经》中分别与*ə或*a押韵,但在中古汉语中有别的韵母:[17]:243–247

| *i | *u | |

| *iə | *ə | |

| *ia | *a | *ua |

李方桂接受高本汉*-d和*-g,但没能将它们与开音节清晰地分开,还向所有韵部推而广之,剩下的字加上*-r。[1]:331–333

他还假设唇-软腭音也可做韵尾。这样,李方桂拟音中每个音节都必以下列辅音中的某个收尾:[2]:48

| *p | *m | ||

| *r | *d | *t | *n |

| *g | *k | *ng | |

| *gw | *kw | *ngw |

李方桂将上声和去声分别记作后缀*-x和*-h,并未提及它们具体的音值。[17]:248–250

白一平的专著《漢語上古音手冊》在1990年代取代了李方桂拟音。白一平并未给出拟音形式构成的词典,而是有着大量例子在内的书,其中包含《诗经》每个韵部的字,他对自己方法的描述可谓事无巨细。

Schuessler (2007)中的上古汉语所有词汇采用简化的白一平拟音。

白一平对声母的讨论基本与蒲立本、李方桂的假说相同。他构拟流音*l、*hl、*r、*hr也与蒲立本相同。[1]:196–202

不同于李方桂,他将*ɦ和*w从*g和*gʷ中区分出来。[1]:209–210

新拟的*z、清浊近音*hj、*j分布受限,[1]:206他描述为“尤为尝试性的,主要基于稀疏的图形证据”。[1]:202–203

和蒲立本、李方桂的系统相似,介音有*-r-、*-j-及组合*-rj-三种。[1]:178–180不过和李方桂假设*-rj-用于使软腭音颚化a不同,白一平和遵循蒲立本的假设,认为它是重纽韵的来源。[1]:178–179, 214

白一平拟音最大的贡献是确证了六元音假说。包拟古最早在1980年提出原始汉语拥有6个元音音位,这是基于与其他汉藏语系语言的同源词、借词比较而作出的。[27]:47白一平通过重分析传统韵部,从内部证实了上古汉语的六元音系统。例如,传统的元部对应中古汉语三个不同的韵母。李方桂试图用构拟*-ian、*-an和*-uan的方式实现调和,但白一平发现它们在《诗经》中实际上并不押韵,因此可被分析为*e、*a和*o三个不同的元音音位。这样一来,传统的31部就应被重新划为超过50部,它们在《诗经》实际押韵中有更好的统计学表现。[1]:367–564

| *i | *ɨ | *u |

| *e | *a | *o |

郑张尚芳和斯塔罗斯金也分别构拟出相似的元音系统d。[3]:42–43[5]:343–429

白一平的韵尾辅音也基本与中古汉语相同,另外加了*-wk(同位异音为*-kʷ),以及韵尾后可加的*-ʔ或*-s。[1]:181–183

| 中古汉语阴声韵 | 中古汉语入声韵 | 中古汉语阳声韵 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平 | 上 | 去 | 入 | 平 | 上 | 去 | |

| *-p | *-m | *-mʔ | *-ms | ||||

| *-j | *-jʔ | *-js | *-ts | *-t | *-n | *-nʔ | *-ns |

| *-∅ | *-ʔ | *-s | *-ks | *-k | *-ŋ | *-ŋʔ | *-ŋs |

| *-w | *-wʔ | *-ws | *-wks | *-wk | |||

白一平推测了声门塞音出现在塞音韵尾后的可能性。证据有限,且入声韵和上声韵的接触集中于*-k,这用简单的听感相似也能解释。[1]:323–324

郑张尚芳首先在省内期刊上发表了自己一系列关于上古汉语的想法,其传阅度并不广。他在2003年出版了专著《上古音系》,迅速在中国内外的学术界获得了关注。[28]

郑张尚芳拟音接受了潘悟云的假说,即中古汉语3个喉音声母来自上古汉语小舌塞音,这样一来就与其他部位的塞音系列平行了。[3]:14他认为上古汉语缺乏塞擦音声母,因此中古汉语塞擦音反映的是上古汉语的*s-复辅音,这样一来,基本辅音格局如下:[3]:18

郑张尚芳*w介音只能出现在软腭音和小舌音声母后,与其他拟音的唇-软腭音和唇-喉音对应。[3]:25他接受了“三等无标记”假说,不给三等字构拟*-j-介音,而是给非三等字构拟长元音。[3]:48–53

郑张尚芳还改进了传统的韵部系统,形成与白一平、斯塔罗斯金相似的六元音系统,其中*ɯ对应白一平的*ɨ和斯塔罗斯金的*ə:[3]:33–43

| *i | *ɯ | *u |

| *e | *a | *o |

郑张尚芳论证上古汉语韵尾塞音是浊音,与中古藏语一致。[3]:60–61他也接受了中古汉语声调的辅音来源。[3]:63–68

罗杰瑞对Baxter (1992)的评价是:

白一平的读者想必会对他的方法与结论印象深刻,他会将已有传统方法运用到极致,要想在他之上有突破,必须要基于一套相当不同的方法。[29]:705

白一平在与法国语言学家沙加尔合作时开始尝试一些新方法,后者在研究上古汉语派生变化时运用了白一平体系的变体。[14]

他们运用补充证据,其中包含词法理论演绎出的词族关系、罗杰瑞的原始闽语、与其他方言距离更远的瓦乡话等方言、借到其他语言中的早期借词,以及出土简牍中的通假现象。[30]:3–4, 30–37

他们还试图运用假说演绎法:不从数据归纳模式,而是提出假设,再用数据验证。[30]:4–6

白一平和沙加尔保持六元音系统不变,将*ɨ改成了*ə。韵尾辅音也基本不变,新加的*r用于解释-j和-n间的接触,即斯塔罗斯金的假说所称。[30]:252–268

声母系统基本上对应白一平(1992)的那些,罕见声母*z、*j和*hj被改造了。他们遵循罗杰瑞的提议,没有为三等音节拟*-j-介音,而是认为非三等音节带喉音化声母,这样一来使声母数量翻倍。[30]:43, 68–76[g]

他们也采纳了潘悟云将喉音改为小舌塞音的意见,不过还是保留了声门塞音。[32]

| 唇音 | 齿音 | 软腭音 | 小舌音 | 喉音 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 普通 | 咝音 | 普通 | 唇化 | 普通 | 唇化 | 普通 | 唇化 | |||

| 塞音或 塞擦音 |

清 | *p, *pˤ | *t, *tˤ | *ts, *tsˤ | *k, *kˤ | *kʷ, *kʷˤ | *q, *qˤ | *qʷ, *qʷˤ | *ʔ, *ʔˤ | (*ʔʷˤ) |

| 送气 | *pʰ, *pʰˤ | *tʰ, *tʰˤ | *tsʰ, *tsʰˤ | *kʰ, *kʰˤ | *kʷʰ, *kʷʰˤ | *qʰ, *qʰˤ | *qʰʷ, *qʰʷˤ | |||

| 浊 | *b, *bˤ | *d, *dˤ | *dz, *dzˤ | *ɡ, *ɡˤ | *ɡʷ, *ɡʷˤ | *ɢ, *ɢˤ | *ɢʷ, *ɢʷˤ | |||

| 鼻音 | 清 | *m̥, *m̥ˤ | *n̥, *n̥ˤ | *ŋ̊, *ŋ̊ˤ | *ŋ̊ʷ, *ŋ̊ʷˤ | |||||

| 浊 | *m, *mˤ | *n, *nˤ | *ŋ, *ŋˤ | *ŋʷ, *ŋʷˤ | ||||||

| 边音 | 清 | *l̥, *l̥ˤ | ||||||||

| 浊 | *l, *lˤ | |||||||||

| 擦音或 近音 |

清 | *r̥, *r̥ˤ | *s, *sˤ | |||||||

| 浊 | *r, *rˤ | |||||||||

他们假设小舌声母是中古汉语*l以外的以母的第二个来源,因此将中古汉语与软腭、喉音,而不是齿音相联系的以母谐声系拟作小舌音,例:[32]

| 中古汉语 | 上古汉语 | ||

|---|---|---|---|

| 白一平(1992) | 白一平–沙加尔(2014) | ||

| 舉 | kjoX | *kljaʔ | *k.q(r)aʔ > *[k](r)aʔ |

| 與 | yoX | *ljaʔ | *m.q(r)aʔ > *ɢ(r)aʔ |

白一平和沙加尔承认,类型学上看一种语言有这么多咽化很罕见,并称这种情况的持续时间应该不会很长。[30]:73–74斯塔罗斯金發現汉语非三等与三等的词汇可以和米佐语同源词的长短元音对应,再加上南亚语系和南岛语系内的平行证据,假设咽化的非三等音节*CˤV(C)来自早期的双音节**CVʕV(C),其中两个元音相同,也即一个被浊咽擦音分隔开的元音。[33]

与白一平(1999)系统最大的差别在于沙加尔提出的音节结构,词根可以是单音节也可以是前面加上辅音的音节:[14]:14–15

- “紧密结合”的声母前复辅音,如肉 *k.nuk、用 *m.loŋ-s、四 *s.lij-s

- “松散结合”的声母前复辅音,如脰 *kə.dˤok-s、舌 *mə.lat、脣 *sə.dur。

相似的词根结构也发现于现代嘉绒语、高棉语和泰雅语。[14]:13沙加尔认为这样的类似单音节抑扬格组合可以只用一个汉字表示,在诗句中也被算作单音节。[30]:53次要音节偶尔会被写下来,这可以解释非否定句中少数几个“不”*pə-和“無”*mə-。[14]:81, 88

白一平-沙加尔体系下,这些辅音前缀形成了上古汉语词法派生的一部分。例如,他们拟鼻音前缀*N-(不及物化前缀)和*m-(施事格前缀)作为中古汉语清浊异读字的一个来源;两者在藏缅语族中都能找到同源的前缀。[30]:54-56

不同的声母基于于原始闽语比较、苗瑶语系和越南语的早期借词拟出:[30]:83–99

| 中古汉语 | 原始闽语 | 原始苗瑶语 | 越南语 | 白一平–沙加尔上古汉语拟音[h] |

|---|---|---|---|---|

| ph | *ph | *pʰ | ph H | *pʰ[30]:102–105 |

| ? | *mp | ? | *mə.pʰ[30]:177–178 | |

| p | *p | *p | b H | *p[30]:99–102 |

| ? | v H | *C.p[30]:168–169 | ||

| *-p | *mp | ? | *mə.p,[30]:176–177 *Nə.p[30]:174 | |

| b | *bh | ? | v H,L | *m.p[30]:123–127 |

| *mb | ? | *m.b,[30]:131–134*C.b[30]:170–172 | ||

| *b | *b | b L | *b[30]:105–108 | |

| ? | b H,L | *N.p[30]:116–119 | ||

| *-b | *mb | v L | *mə.b,[30]:178–179 *Cə.b[30]:188–189 | |

| m | *mh | *hm | m H | *C.m[30]:171–173 |

| *m | *m | m L | *m[30]:108–111 | |

| x(w) | *x | ? | ? | *m̥[30]:99, 111–112 |

比较

不同的拟音实际上给中古汉语的声母与上古证据的多样对应提供不同解释:上古证据包括谐声(拟声母)和《诗经》韵部(拟韵母)。

高本汉首先支持上古同声符的字一定有相同调音部位。而且,鼻音声母与其他声母互谐少见。[16]:17–18

因此,谐声系可基于其中的字在中古汉语的声母分成不同的类,这些类就对应着上古汉语的声母种类。[34]:132–137

一个谐声系内可能包含相当不同的中古汉语声母,这种情况一般用复辅音解释。

| 谐声系种类 | 中古汉语 | 例字 | 上古汉语构拟 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 李方桂 | 白一平 | 高本汉 | 蒲立本 | 李方桂 | 白一平 | |||||

| 唇塞音[35] | 幫 | p- | p- | 彼 陂 | 稟 禀 | 方 枋 | *p- | *p- | *p- | *p- |

| 滂 | ph- | ph- | 被 披 | 雱 妨 | *p'- | *ph- | *ph- | *ph- | ||

| 並 | b- | b- | 皮 被 | 彷 旁 | *b'- | *b- | *b- | *b- | ||

| 來 | l- | l- | 稟 廩 | *bl- | *vl- | *bl- | *b-r- | |||

| 唇鼻音[36] | 明 | m- | m- | 勿 物 | 亡 忙 | 母 每 | *m- | *m- | *m- | *m- |

| 曉 | x(w)- | x(w)- | 芴 忽 | 衁 巟 | 悔 海 | *xm- | *mh- | *hm- | *hm- | |

| 齿塞音、 卷舌塞音 与硬颚音[37] |

端 | t- | t- | 睹 都 | 當 黨 | 等 | *t- | *t- | *t- | *t- |

| 透 | th- | th- | 攩 鏜 | *t'- | *th- | *th- | *th- | |||

| 定 | d- | d- | 屠 瘏 | 堂 棠 | 待 特 | *d'- | *d- | *d- | *d- | |

| 知 | ṭ- | tr- | 褚 著 | *t- | *tl- | *tr- | *tr- | |||

| 徹 | ṭh- | trh- | 躇 | 瞠 | 祉 | *t'- | *thl- | *thr- | *thr- | |

| 澄 | ḍ- | dr- | 著 | 持 | *d- | *dl- | *dr- | *dr- | ||

| 章 | tś- | tsy- | 者 渚 | 掌 | 止 趾 | *t̑i̯- | *t-[i] | *tj- | *tj- | |

| 昌 | tśh- | tsyh- | 惝 敞 | 齒 | *t̑'i̯- | *th-[i] | *thj- | *thj- | ||

| 禪 | dź- | dzy- | 署 | 尚 裳 | 侍 時 | *d̑i̯- | *d-[i] | *dj- | *dj- | |

| 書 | ś- | sy- | 奢 暑 | 賞 | 詩 | *śi̯- | ? | *sthj- | *stj- | |

| 齿塞音、 s-与j-[38] |

透 | th- | th- | 稌 | 胎 | *t'- | *θ- | *th- | *hl- | |

| 定 | d- | d- | 涂 途 | 盾 遁 | 殆 迨 | *d'- | *δ- | *d- | *l- | |

| 徹 | ṭh- | trh- | 輴 | *t'- | *θl- | *thr- | *hlr- | |||

| 澄 | ḍ- | dr- | 除 除 | 治 | *di̯- | *δl- | *dr- | *lr- | ||

| 心 | s- | s- | 枲 | *s- | *sθ- | *st- | *sl- | |||

| 邪 | z- | z- | 敘 徐 | 循 | 鈶 耜 | *dzi̯- | *sδy- | *rj- | *zl- | |

| 書 | ś- | sy- | 賖 | 始 | *śi̯- | *θ-[i] | *sthj- | *hlj- | ||

| 船 | ź- | zy- | 楯 | *d'i̯- | *δ-[i] | *dj- | *Lj- | |||

| 以 | ji- | y- | 余 餘 | 㠯 台 | *di̯-, *zi̯- | *δ-[i] | *r- | *lj- | ||

| 齿塞音与l-[39] | 來 | l- | l- | 離 | 剌 賴 | 禮 | *l- | *l- | *l- | *C-r- |

| 透 | th- | th- | 獺 | 體 | *t'l- | *lh- | *hl- | *hr- | ||

| 徹 | ṭh- | trh- | 离 魑 | *t'l- | *lh- | *hlj- | *hrj- | |||

| 齿鼻音[40] | 泥 | n- | n- | 怒 奴 | 餒 | *n- | *n- | *n- | *n- | |

| 娘 | ṇ- | nr- | 女 拏 | 諉 | 狃 紐 | *ni̯- | *nl- | *nr- | *nr- | |

| 日 | ńź- | ny- | 如 汝 | 緌 | *ńi̯- | *nj- | *nj- | *nj- | ||

| 透 | th- | th- | 妥 | *t'n- | *nh- | *hn- | *hn- | |||

| 徹 | ṭh- | trh- | 丑 | *t'n- | *nhl- | *hnr- | *hnr- | |||

| 書 | ś- | sy- | 恕 | *śńi̯- | *nh-[i] | *hnj- | *hnj- | |||

| 心 | s- | s- | 絮 | 綏 | 羞 | *sni̯- | *snh- | *sn- | *sn- | |

| 咝音[41] | 精 | ts- | ts- | 佐 嗟 | 借 | 精 | *ts- | *ts- | *ts- | *ts- |

| 清 | tsh- | tsh- | 差 瑳 | 鵲 錯 | 青 請 | *ts'- | *tsh- | *tsh- | *tsh- | |

| 從 | dz- | dz- | 鹺 | 籍 藉 | 請 情 | *dz'- | *dz- | *dz- | *dz- | |

| 心 | s- | s- | 昔 惜 | 姓 性 | *s- | *s- | *s- | *s- | ||

| 莊 | tṣ- | tsr- | 斮 | *tṣ- | *tsl- | *tsr- | *tsr- | |||

| 初 | tṣh- | tsrh- | 差 差 | *tṣ'- | *tshl- | *tshr- | *tshr- | |||

| 崇 | dẓ- | dzr- | 槎 | *dẓ'- | *dzl- | *dzr- | *dzr- | |||

| 生 | ṣ- | sr- | 生 甥 | *s- | *sl- | *sr- | *srj- | |||

| 软腭音与硬颚音[42] | 見 | k- | k- | 車 | 稽 | 監 | *k- | *k- | *k- | *k- |

| 溪 | kh- | kh- | 庫 | 稽 | *k'- | *kh- | *kh- | *kh- | ||

| 匣 | ɣ- | h- | 檻 | *g'- | *g- | *g- | *g- | |||

| 群 | g- | g- | 耆 鰭 | *g'i̯- | *gy- | *gj- | *gj- | |||

| 章 | tś- | tsy- | 旨 指 | *t̑i̯- | *ky- | *krj- | *kj- | |||

| 昌 | tśh- | tsyh- | 車}} | *t̑'i̯- | *khy- | *khrj- | *khj- | |||

| 禪 | dź- | dzy- | 嗜 | *d̑i̯- | *gy- | *grj- | *gj- | |||

| 來 | l- | l- | 黎 | 藍 籃 | *gl- | *ɦl- | *gl- | *g-r- | ||

| 喉音[43] | 影 | ʔ- | ʔ- | 焉 | 音 愔 | *·- | *ʔ- | *ʔ- | *ʔ- | |

| 曉 | x- | x- | 呼 呼 | 歆 | *x- | *x- | *x- | *x- | ||

| 匣 | ɣ- | h- | 乎 | *g'- | *ɦ- | *g- | *ɦ- | |||

| 云 | j- | hj- | 焉 | *gi̯- | *ɦ-[i] | *gj- | *ɦj- | |||

| 软腭鼻音[44] | 疑 | ng- | ng- | 我 餓 | 倪 掜 | 堯 僥 | *ng- | *ŋ- | *ng- | *ng- |

| 曉 | x- | x- | 羲 犧 | 鬩 | 曉 膮 | *x- | *ŋh- | *hng- | *hng- | |

| 日 | ńź- | ny- | 兒 唲 | 繞 襓 | *ńi̯- | *ŋy- | *ngrj- | *ngj- | ||

| 書 | ś- | sy- | 燒 | *śńi̯- | *ŋhy- | *hngrj- | *hngj- | |||

| 软腭音合口[45] | 見 | kw- | kw- | 刮 | 季 | 九 軌 | *kw- | *kw- | *kw- | *kʷ- |

| 溪 | khw- | khw- | 闊 | *k'w- | *khw- | *khw- | *kʷh- | |||

| 匣 | ɣw- | hw- | 話 | *g'w- | *gw- | *gw- | *gʷ- | |||

| 群 | gw- | gw- | 悸 | 頄 仇 | *g'wi̯- | gwy- | *gwj- | *gʷj- | ||

| 喉音合口[46] | 影 | ʔw- | ʔw- | 汙 迂 | 郁 | *ʔw- | *ʔw- | *ʔw- | *ʔʷ- | |

| 曉 | xw- | xw- | 吁 訏 | 諼 | 賄 | *xw- | *xw- | *xw- | *hw- | |

| 匣 | ɣw- | hw- | 緩 | *g'w- | *ɦw- | *gw- | *w- | |||

| 云 | jw- | hwj- | 于 宇 | 爰 猨 | 有 洧 | *gi̯w- | *ɦw-[i] | *gwj- | *wj- | |

| 软腭鼻音合口[47] | 疑 | ngw- | ngw- | 吪 訛 | *ngw- | *ŋw- | *ngw- | *ngʷ- | ||

| 曉 | xw- | xw- | 化 貨 | *xw- | *ŋhw- | *hngw- | *hngʷ- | |||

一般构拟中古汉语有两个介音:

- 韵图中划入合口的韵,《切韵》音节带-w-,与开口对立;[2]:32

- 三等韵介音-j-。

高本汉假设这两个介音都是自上古就存在的介音。然而,自雅洪托夫的工作以来,大多数拟音都省略了*w,转而拟唇化软腭音和唇化咽音声母。[24]:359[17]:233–234[1]:180

蒲立本及以后的多数拟音都有*r介音,而*j介音更有争议。

高本汉注意到中古汉语韵母可被划为不同的几类,每种可搭配的声母都不一样。这些类由宋朝韵图中,分置在不同的列来表示。有三类韵出现在第一、二、四列,他将它们分别称为一、二、四等。剩下的就是三等韵,其中有些(“纯三等韵”)只出现在第三列,其他(“混合三等韵”)也能出现在二等或四等位置。[48]:24高本汉忽视了重纽,后来学者们强调了它的重要性。李荣将韵图与《切韵》早期版本进行了系统比较,识别出7等韵母。下表展示了《切韵》中不同等的韵母和声母的配合情况,以及每种组合出现的韵图列数:[48]:25[1]:63–81

| 声母系列 | 中古声母 | 中古韵母 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| I | II | III | IV | |||||

| 纯 | 混 | 重纽 | ||||||

| 唇 | 唇 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| 齿音 | 齿塞音 | 1 | 4 | |||||

| 卷舌塞音 | 2 | 3 | 3 | |||||

| 齿、软腭音 | 硬颚咝音 | 3 | 3 | |||||

| 咝音 | 齿咝音 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||

| 卷舌咝音 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 软腭音 | 软腭音 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| 喉音 | 喉音 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

基于这些组合,上中古汉语声母可划为两大类:钝音声母(唇音、软腭音和喉音),可接任一种韵母;锐音声母(齿音和咝音),分布更受限。[1]:59–60

高本汉认为中古汉语四个等源自颚介音和一部分上古汉语元音。更近的拟音认为二等来自上古*r介音(雅洪托夫和蒲立本早期拟音写作*l)。这一组分也用于解释塞音与来母、卷舌音接触的谐声系,以及重纽的区别。[1]:258–267, 280–282

一般认为中古汉语三等韵带一个硬颚组分。一等和四等韵在韵书中具有完全相同的分布。[48]:32–33

中古汉语三等韵母和其他韵母间有着本质差异。绝大多数学者都相信中古汉语三等韵母带硬颚介音-j-。高本汉假设上古汉语也存在*-j-(他记作*-i̯-),这也是到1990年代绝大多数拟音的做法,李方桂和白一平都遵循此说。[1]:287–290

其他学者则认为,中古汉语的三等介音是上古汉语中不存在的,是后起的。证据如,早期音译时三等字对应的外语音节不带任何可能的介音,藏缅语同源词和现代闽语反映缺乏介音,先秦语法词多为三等字等。[31]:400–402[49]:183–185[12]:95

人们一般同意,三等音节和非三等音节在上古汉语中并不相同,而这对立具体如何实现,有许多不同的假说。[1]:288[31]:400 斯塔罗斯金和郑张尚芳认为,是通过非三等音节的长元音实现。[50]:160–161[3]:48–57这是蒲立本假说的拓展。[8]:379[15]:550

罗杰瑞则认为三等音节在上古汉语中无标,剩下的音节以卷舌(*-r-介音)或咽化为标志有标,后两者阻止了音节的颚化。[31]白一平和沙加尔进一步拓展了此说,在所有非三等音节中都拟了咽化。[30]:43, 68–76

三等/非三等对立实现的诸说见下:

| 中古汉语 | 上古汉语构拟 | 种类

A/B | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 等 | 韵母 | 高本汉[1]:370–371, 373 | 李方桂[1]:370–371, 373 | 罗杰瑞[31]:403–405 | 白一平[1]:370–371, 373 | 郑张尚芳[3]:58 | 白一平–沙加尔[30]:43, 274, 277 | |

| I | 寒 Can | *Cân | *Can | *Cˤan | *Can | *Caːn | *Cˤan | 非三 |

| II | 山 Cɛn | *Căn | *Crian | *Cren | *Cren | *Creːn | *Cˤren | |

| 刪 Cæn | *Can | *Cran | *Cran | *Cran | *Craːn | *Cˤran | ||

| III | 仙B Cjen | *Ci̯an | *Cjian | *Cen | *Crjan, *Crjen | *Cran, *Cren | *Cran, *Cren | 三 |

| 仙A Cjien | *Cjen | *Cen | *Cen | |||||

| 元 Cjon | *Ci̯ăn | *Cjan | *Can | *Cjan | *Can | *Can | ||

| IV | 先 Cen | *Cian | *Cian | *Cˤen | *Cen | *Ceːn | *Cˤen | 非三 |

绝大多数研究者认为《诗经》中押韵的字有相同的主元音和韵尾,争议在于具体的元音如何构拟。传统的《诗经》31部可归纳为四元音系统,李方桂拟作*i、*u、*ə和*a。其中*ə和*a在中古汉语对应超过一个韵。为解释其中的差异,李方桂又拟了*iə、*ia和*ua三个双元音。[17]:243–247

1970年代初,包拟古曾假设早期汉语有六元音系统。[27]:47郑张尚芳、斯塔罗斯金和白一平先后独立得出了类似的结论,这样一来传统31部应当重新划分为超过50部。[3]:42–43[5]:343–429[1]:180, 253–254, 813

白一平用《诗经》押韵进行统计学分析,为这一假说提供了有力的证据,不过以*-p、*-m和*-kʷ为韵尾的字还是偏少。[1]:560–562

对于中古阳声韵的上古韵部,六元音系统展现了更加平衡的分布,每个韵尾都有五或六个韵,每个韵又能依介音分为四个韵母:[3]:40

- 一等或四等韵来自不含*-r-介音的非三等音节,

- 二等韵来自含*-r-介音的非三等音节,

- 混三等或重纽三等韵来自含*-r-介音的三等音节,

- 纯三等或重纽四等韵来自不含*-r-介音的三等音节。

锐音声母字不分两种三等韵,而以声母表现。

| 《诗经》 韵部 |

中古韵母 | 上古汉语 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一四 | 二 | 混三 | 纯三四 | 李方桂 | 白一平 | 郑张尚芳[3]:40–43 | |

| 侵[1]:548–555 | 添 -em | 咸 -ɛm | 侵 -im | 侵 -jim | *-iəm | *-im | *-im |

| 覃 -om | *-əm | *-ɨm, *-um | *-ɯm | ||||

| 談[1]:537–543 | 添 -em | 鹽 -jem | 鹽 -jiem | *-iam | *-em | *-em | |

| 談 -am | 銜 -æm | 嚴 -jæm[j] | *-am | *-am | *-am, *-om | ||

| 覃 -om | 咸 -ɛm | *-am | *-om | *-um | |||

| 真[1]:422–425 | 先 -en | 山 -ɛn | 真 -in | 真 -jin | *-in | *-in | *-in |

| 文/諄[1]:425–434 | 痕 -on, 先 -en[k] | 殷 -jɨn | *-iən | *-ɨn | *-ɯn | ||

| 魂 -won | 山 -wɛn | 諄 -win | 文 -jun | *-ən | *-un | *-un | |

| 元[1]:370–389 | 先 -en | 山 -ɛn | 仙 -jen | 仙 -jien | *-ian | *-en | *-en |

| 寒 -an | 刪 -æn | 元 -jon | *-an | *-an | *-an | ||

| 桓 -wan | 刪 -wæn | 仙 -jwen | 元 -jwon[l] | *-uan | *-on | *-on | |

| 蒸[1]:476–478 | 登 -ong | 耕 -ɛng | 蒸 -ing | *-əng | *-ɨng | *-ɯŋ | |

| 耕[1]:497–500 | 青 -eng | 庚 -jæng | 清 -j(i)eng | *-ing | *-eng | *-eŋ | |

| 陽[1]:489–491 | 唐 -ang | 庚 -æng | 陽 -jang | *-ang | *-ang | *-aŋ | |

| 東 [1]:505–507 | 東 -uwng | 江 -æwng | 鍾 -jowng | *-ung | *-ong | *-oŋ | |

| 冬/中[1]:524–525 | 冬 -owng | 東 -juwng | *-əngw | *-ung | *-uŋ | ||

入声韵一般与阳声韵平行,中古汉语的-k多了三种。 较新的构拟认为它们上古为*-wk,对应唇化软腭音声母*kʷ-。[1]:301–302

| 《诗经》 韵部 |

中古韵母 | 上古汉语 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一四 | 二 | 混三 | 纯三四 | 李方桂 | 白一平 | 郑张尚芳[3]:40–43 | |

| 緝[1]:555–560 | 怗 -ep | 洽 -ɛp | 緝 -ip | 緝 -jip | *-iəp | *-ip | *-ib |

| 合 -op | *-əp | *-ɨp, *-up | *-ɯb | ||||

| 葉/盍[1]:543–548 | 怗 -ep | 葉 -jep | 葉 -jiep | *-iap | *-ep | *-eb | |

| 盍 -ap | 狎 -æp | 狎 -jæp[m] | *-ap | *-ap | *-ab, *-ob | ||

| 合 -op | 洽 -ɛp | *-ap | *-op | *-ub | |||

| 質[1]:434–437 | 屑 -et | 黠 -ɛt | 質 -it | 質 -jit | *-it | *-it | *-id |

| 物/術[1]:437–446 | 沒 -ot, 屑 -et[k] | 迄 -jɨt | *-iət | *-ɨt | *-ɯd | ||

| 沒 -wot | 黠 -wɛt | 術 -wit | 物 -jut | *-ət | *-ut | *-ud | |

| 月[1]:389–413 | 屑 -et | 黠 -ɛt | 薛 -jet | 薛 -jiet | *-iat | *-et | *-ed |

| 曷 -at | 鎋 -æt | 屑 -jot | *-at | *-at | *-ad | ||

| 末 -wat | 黠 -wɛt | 薛 -jwet | 月 -jwot | *-uat | *-ot | *-od | |

| 職[1]:472–476 | 德 -ok | 麥 -ɛk | 職 -ik | *-ək | *-ɨk | *-ɯg | |

| 錫[1]:494–497 | 錫 -ek | 陌 -jæk | 昔 -j(i)ek | *-ik | *-ek | *-eg | |

| 鐸[1]:484–488 | 鐸 -ak | 陌 -æk | 藥 -jak | *-ak | *-ak | *-ag | |

| 屋[1]:503–505 | 屋 -uwk | 覺 -æwk | 燭 -jowk | *-uk | *-ok | *-og | |

| 覺/沃[1]:518–524 | 沃= -owk | 屋 -juwk | *-əkw | *-uk | *-ug | ||

| 錫= -ek | *-iəkw | *-iwk | *-iug, *-ɯug | ||||

| 藥[1]:532–536 | 多样 | 藥 -jak | *-akw | *-awk | *-aug, *-oug | ||

| 錫 -ek | *-iakw | *-ewk | *-eug | ||||

質部和物部的部分字中古汉语为去声,其他情况均与齿音韵尾平行。李方桂遵循高本汉假说,拟作上古*-d。[1]:325–336李方桂*-h后缀是为了表示去声的上古来源,而没有讨论其具体音值。[17]:248–250

中古的祭部只有去声,以及一些只有去声的止摄韵(下面以-H表示)。祭部与月部平行,李方桂拟作*-dh。比较晚的拟音都采用奥德里库尔的推论,认为中古去声来自上古*-s。韵尾*-ts在中古演变为-j。[1]:308–319

| 《诗经》 韵部 |

中古韵母 | 上古汉语 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一四 | 二 | 混三 | 纯三四 | 李方桂 | 白一平 | 郑张尚芳[3]:40–43 | |

| 質(部分)[1]:436–437 | 齊 -ej | 皆 -ɛj | 脂 -ij | 脂 -jij | *-idh | *-its | *-ids |

| 物/術(部分)[1]:438–446 | 咍 -oj, 齊 -ej[k] | 微 -jɨj | *-iədh | *-ɨts | *-ɯds | ||

| 灰 -woj | 皆 -wɛj | 脂 -wij | 微 -jwɨj | *-ədh | *-uts | *-uds | |

| 祭[1]:389–413 | 齊 -ej | 皆 -ɛj | 祭 -jejH | 祭 -jiejH | *-iadh | *-ets | *-eds |

| 泰 -ajH | 夬 -æjH | 廢 -jojH | *-adh | *-ats | *-ads | ||

| 泰 -wajH | 皆 -wɛj | 祭 -jwejH | 廢 -jwojH | *-uadh | *-ots | *-ods | |

阴声韵一般与齿音或软腭音韵尾的韵平行。[1]:292–298

| 《诗经》 韵部 |

中古韵母 | 上古汉语 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一四 | 二 | 混三 | 纯三四 | 李方桂 | 白一平 | 郑张尚芳[3]:40–43 | |

| 脂[1]:446–452 | 齊 -ej | 皆 -ɛj | 脂 -ij | 脂 -jij | *-id | *-ij | *-il |

| 微[1]:452–456 | 咍 -oj, 齊 -ej[k] | 微 -jɨj | *-iəd | *-ɨj | *-ɯl | ||

| 灰 -woj | 皆 -wɛj | 脂 -wij | 微 -jwɨj | *-əd, *-ər | *-uj | *-ul | |

| 歌[1]:413–422 | 歌 -a | 麻 -æ | 支 -je, 麻 -jæ[n] | *-ar, *-iar | *-aj | *-al, *-el | |

| 戈 -wa | 麻 -wæ | 支 -jwe | *-uar | *-oj | *-ol | ||

| 之[1]:464–472 | 咍 -oj | 皆 -ɛj | 之 -i | *-əg | *-ɨ | *-ɨ | |

| 支/佳[1]:491–494 | 齊 -ej | 佳 -ɛɨ | 支 -je | 支 -jie | *-ig | *-e | *-e |

| 魚[1]:478–483 | 模 -u | 麻 -æ | 魚 -jo, 麻 -jæ[n] | *-ag, *-iag | *-a | *-a | |

| 侯[1]:500–503 | 侯 -uw | 虞 -ju[o] | *-ug | *-o | *-o | ||

| 幽[1]:507–518 | 豪 -aw | 肴 -æw | 尤 -juw | *-əgw | *-u | *-u | |

| 蕭 -ew | 幽 -jiw | *-iəgw | *-iw | *-iu, *-ɯu | |||

| 宵[1]:526–532 | 豪 -aw | 宵 -jew | *-agw | *-aw | *-au, *-ou | ||

| 蕭 -ew | 宵 -jiew | *-iagw | *-ew | *-eu | |||

因为中古汉语庄组歌部没有-j韵尾,李方桂拟为*-r。[17]:250–251, 265–266然而,闽语和客家话歌部白读、其他语言早期借词和其他汉藏语同源词许多都有-j韵尾。[1]:294, 297

注释

参考

阅读更多

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.